黑恶势力破坏村民委员会选举行为之规制

——以《刑法》与《反有组织犯罪法》衔接为切入点

姚毅奇,朱雯昕

党的二十大报告指出,我国近年来的扫黑除恶专项斗争已取得阶段性成果,要坚持“夯实国家安全和社会稳定基层基础”,以“建设更高水平的平安中国”。在为期三年(2018—2020 年)的扫黑除恶专项斗争中,全国共打掉农村涉黑组织1289 个,农村涉恶犯罪集团4095 个,依法严惩“村霸”3727 名。①《扫黑除恶专项斗争成绩单来了!超4 万人投案自首》,http://society.people.com.cn/n1/2021/0330/c1008-32065357.html,访问时间:2023 年8 月1 日。2021 年12 月,全国常态化扫黑除恶斗争新闻发布会披露,全国各地在当年村(社区)“两委”集中换届过程中,②村“两委”指村民委员会与村党支部委员会,党支部委员会选举系支部党员在内部进行选举,如有违反者按照党内法规处理。故党支部委员会选举的问题,不在本文破坏选举罪的分析范围。取消了9.3 万名不符合条件人员的参选资格,把存在‘村霸’、涉黑涉恶等问题的人挡在门外。③《陈一新:常态化扫黑除恶第一年,“十件实事”取得丰硕战果》,https://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c8282740/content.html,访问时间:2023 年8 月1 日。诚然,近年来扫黑除恶成果斐然,但从选举资格的把关反映出,部分农村地区的黑恶势力依然暗流涌动,④依据《中华人民共和国反有组织犯罪法》与最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的释义,黑恶势力指黑社会性质组织与恶势力组织的统称。黑恶势力破坏选举,篡夺、操控基层群众性自治组织,极大地损害基层民主实践,甚之危及农村基层政权的根基。⑤基层政权,严格意义上是指国家为实现其政治、经济、文化职能而依法在基层行政区内设置国家机关及行使权力的统一体。农村基层政权,系乡镇人民代表大会和乡镇人民政府及其职能的统一体,在本文泛指乡镇人民政府及依法协助人民政府从事行政管理的基层群众性自治组织即村民委员会。参见姚毅奇:《论黑社会性质犯罪附加刑之完善——以“反黑”司法实践为视角》,载《犯罪研究》2009 年第5 期,第33 页。《中华人民共和国反有组织犯罪法》(以下简称为《反有组织犯罪法》)第4 条明确规定,反有组织犯罪工作应当坚持与加强基层组织建设相结合。然而,《中华人民共和国刑法》(以下简称为《刑法》)对黑恶势力破坏村民委员会(以下简称为村委会)选举行为规制乏力,现有罪名难以对此类行为作出科学规范的评价。随着基层治理体系和治理能力现代化建设的持续推进以及扫黑除恶斗争的常态化开展,确有必要完善相关刑事法律规范,以进行有效司法应对。

一、实证考察:黑恶势力破坏村委会选举行为的实践样态

黑恶势力破坏村委会选举在实践中不乏典型案例,①实践中,在闽南L 市基层法院办理的5 件把持基层组织的涉黑案件中,有身为黑社会性质组织头目的武馆馆长,在村委会选举之日令其徒弟打手挨家挨户进行“拜票”,当场填写并收取选票;还有身为黑社会性质组织头目的包工头,在选举之前故意仅将村落道路修建一半,并放出“如其当选村长将免费修路”的风声,以此哄骗、蛊惑村民为其投票……另有浮保家、康健案,参见河南省焦作市中级人民法院(2020)豫08 刑再2 号刑事判决书;关和合、关松森案,《江门法院发布2018 年度十大典型案例之一:关和合、关松森等人犯敲诈勒索、聚众扰乱社会秩序、职务侵占、诈骗案》,https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc4b1692e4725f9d 38446c6915f92a697c9bdfb.html?keyword=关和合&way=listView,访问时间:2023 年8 月1 日。如2018 年,福建省福清市林风、林德发等37 人重大涉黑案一度引发轰动,被告人通过破坏基层民主选举篡夺基层群众自治组织权力,为其违法犯罪活动披上“合法”面纱,背后有13 名党员干部为其“撑伞”;②在该涉黑案中,林氏父子在村委会换届之际,通过贿选、拉拢、宴请等方式笼络人心,而且指使手下通过放火、砸窗户、喷涂侮辱性语言等暴力方式,威胁、恐吓不愿投票的村民,最终当选村委会主任。参见马直辰:《福清市查处“林氏父子”系列案——深挖彻查黑恶“村霸”背后的“保护伞”》,载《中国纪检监察》2018 年第14 期,第40 页。再如在广东省汕头市谢培忠等组织、领导黑社会性质组织案中,被告人常年操纵村委会选举,将多名黑社会组织成员安插进村两委班子,使村基层组织沦为“黑窝”,并据此之便长期为走私集团提供保护,非法获利超过1 亿元,行贿300 多万元。③参见广东省高级人民法院(2019)粤刑终1473 号刑事裁定书。在此类案件中,黑恶势力往往通过干预选举活动、获取村干部身份从而攫取村务资源,并与公职人员相互勾结,形成“以黑变红”“以红护黑”的犯罪循环。④陈磊:《中国农村政权组织涉黑化倾向及其遏制》,载《政法论坛》2014 年第2 期,第62 页。由此可见,农村基层涉黑恶问题势态严峻,保护村委会选举秩序不受侵犯是反有组织犯罪工作需要加强关注的重点领域。

当前,《刑法》除第294 条组织、领导、参加黑社会性质组织罪外,并未在相关法条直接规定恶势力有组织犯罪罪名,但是,这并不影响恶势力构成有组织犯罪及受到刑事非难,以及对恶势力组织成员“个罪”的处罚。《反有组织犯罪法》第2 条明确指出,黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪,⑤根据《反有组织犯罪法》的规定,恶势力组织是经常纠集在一起,以暴力、威胁或其他手段,在一定区域内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众,扰乱社会秩序、经济秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。与组织、领导、参加黑社会性质组织罪同属于有组织犯罪,基于我国刑法目前罪名设置的现状,可以认为有组织犯罪包括前述两种类型——行为人“组织、领导、参加”黑社会性质组织的犯罪类型,侧重强调相关行为具有召集、建构的色彩;黑社会性质组织与恶势力组织实际参与的犯罪类型,侧重强调相关行为是基于黑恶势力组织以能动、作为形式而实施的犯罪,司法机关可以通过既有罪名对相关“个罪”行为作出评价,刑事司法实践的做法确实如此。笔者在北大法宝“司法案例”数据库以“黑恶势力破坏村委会选举”为关键词进行全文检索,共得到刑事案由的司法文书218 篇,⑥检索截止时间为2023 年8 月1 日。去除不涉及破坏村委会选举事实、不是黑恶势力犯罪及重复案例135 篇,试对剩余83 篇有效样本作实证分析如下:

(一)罪名评价:非因破坏村委会选举而直接入罪

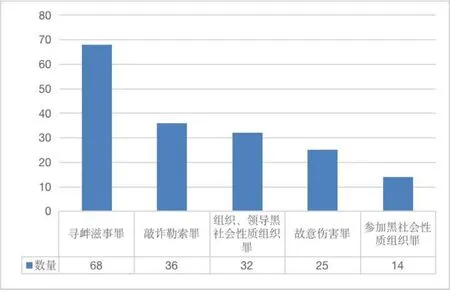

在涉及罪名方面,“黑恶势力破坏村委会选举”行为牵涉的犯罪类型繁多,最终被认定的罪名各异,有组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、开设赌场罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪等罪名,现对被认定数量排名前5 的罪名统计如下(见图1)。

图1:“黑恶势力破坏村委会选举”行为定罪情况统计

由图可见,在人民法院认定的罪名中,寻衅滋事罪数量最多,但对相关裁判文书分析可知,之所以认定行为人构成寻衅滋事罪,往往是因为其实施了殴打、辱骂、在公共场所起哄闹事等破坏社会秩序的行为,而非因破坏村委会选举行为本身而最终定罪。诸如在被告人王海锋寻衅滋事一审刑事判决书中,①参见北京市西城区人民法院(2019)京0102 刑初210 号刑事判决书。法院认定其构成寻衅滋事罪系伙同他人随意殴打村民,情节恶劣,破坏了社会管理秩序。在没有因破坏选举妨碍到社会管理秩序的情形下,有法院将寻衅滋事事实与操纵村委会选举违法事实进行分开描述,②参见山东省烟台市莱山区人民法院(2019)鲁0613 刑初237 号刑事判决书。认为二者是相互独立的,此时破坏村委会选举行为既没有被寻衅滋事罪吸收,也没有得到评价。

除了寻衅滋事罪,在涉黑犯罪的场合,组织、领导、参加黑社会性质组织罪与破坏村委会选举行为有较高的关联度。司法裁判一般将行为人破坏村委会选举,获取政治身份,进而掌控基层政权的行为放在组织、领导、参加黑社会性质组织罪的事实部分进行描述,还有将破坏村委会选举,把持基层群众性自治组织作为黑社会性质组织成型的标志之一,③参见广东省高级人民法院(2019)粤刑终1473 号刑事裁定书、广东省高级人民法院(2020)粤刑终272 号刑事裁定书。实质肯定破坏村委会选举行为最终为组织、领导、参加黑社会性质组织罪所吸收。此外,若黑恶势力采取暴力手段破坏选举,致人轻伤的,才为故意伤害罪或寻衅滋事罪所规制。而敲诈勒索罪等罪名与破坏村委会选举行为的直接关联度较低,一般属于破坏村委会选举后牵连的其他“个罪”罪名。

综上所述,司法实践中,黑恶势力破坏村委会选举的行为,根据《反有组织犯罪法》规定,应当依法惩处,但在没有涉及各级人民代表大会代表和国家机关领导人员选举的场合,难以得到科学定性与全面评价,若是涉黑犯罪的,则一般被组织、领导、参加黑社会性质组织罪罪名吸收。

(二)行为模式:与破坏选举罪的客观要件高度类似

从行为模式来看,在83 份样本中尤以贿选出现次数最多,共33 次;威胁、拉票等行为次之,分别为27 次、19 次;采用暴力、在选举现场起哄闹事扰乱选举秩序、毁坏(抢夺)选举箱等破坏村委会选举分别有14 次、9 次、6 次;伪造选票行为最少,共2 次。其中,候选人采取贿选与暴力相结合的形式是选举成功最高效的方式,①郎晓娟、邢熙、郑风田:《农村选举中的资源竞争与制度供给》,载《社会科学》2012 年第5 期,第34 页。这与选举过程中监督力量的缺失有关联,从侧面反映出黑恶势力破坏村委会选举存在惩治漏洞。

从统计结果可知,黑恶势力破坏村委会选举的客观行为方式大致有暴力、威胁、贿赂、拉票、伪造选票、毁坏选票箱、在选举现场起哄闹事等几类,这与《刑法》第256 条规定的破坏选举罪的客观要件,即以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权高度类似。但是,按《刑法》“破坏选举罪”罪名之规定,其遭受破坏的选举对象仅限于各级人大代表和国家机关领导人员,并不包含选举村委会组成人员,故而无法以该罪名对破坏村委会选举行为进行规制。

在83 份裁判文书中,行为人被判处破坏选举罪的仅有1 例。②参见浙江省温州市中级人民法院(2019)浙03 刑终1818 号刑事裁定书。该案中,即使行为人多次采取威胁、恐吓、滋扰、聚众造势等手段,干扰、破坏基层村委会选举秩序,但是最终被判处本罪的原因是侵犯了“选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员”的选举秩序,而非因破坏村委会选举直接入罪,从中暴露出破坏选举的刑法规制存在盲区,无异于放纵违法犯罪行为的发生。

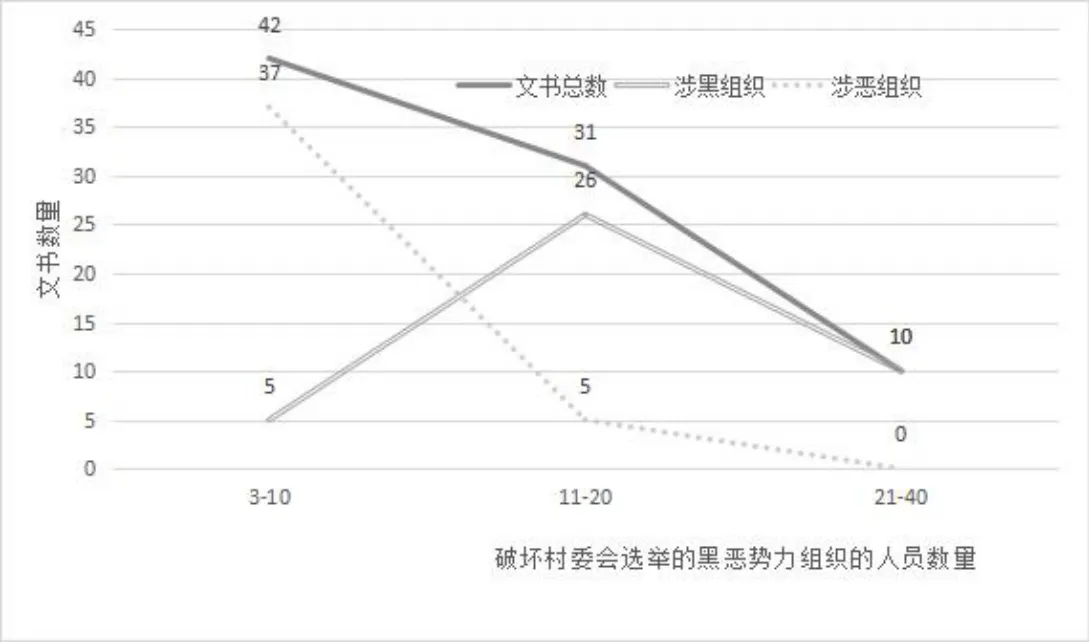

(三)组织特征:早期以恶势力组织的破坏为主

在组织人数与组织形态方面,黑恶势力犯罪的组织成员少则3 人,多达41 人。83 份样本中涉恶组织有42 例,涉黑组织有41 例,二者基本持平。若将样本中的组织人数划分为“3-10”“11-20”“21-41”三个区间的话,组织成员数量尤以“3-10”人区间的最多,共计42 例,“11-20”人的次之,共计31 例;“21-41”人的最少,为10 例。在“3-10 人”区间中,涉黑组织共5 例,剩余37 例均为涉恶组织;在“11-20”人区间中,涉恶组织仅为5 例,剩余26 例为涉黑组织;而“21-41”人区间的10 例文书均为涉黑组织,如图2所示:

图2:“黑恶势力破坏村委会选举”组织人数与组织形态变化趋势图

分析折线图可知,案件中涉黑组织的数量在三个区间经历了“递增—递减”的变化,而涉恶组织从“3-10”到“11-20”区间的数量陡然下降,总体呈现递减趋势,这说明早期在组织人数较少时,以恶势力组织的破坏为主,随着人数的不断增加,涉恶组织的违法性与潜在的社会危害性将持续升高,并向涉黑组织转化。倘若对恶势力“打早打小”,可避免其演化为黑社会性质组织。此外,在83 例裁判文书中,破坏村委会选举的行为人不乏村委会主任、村党支部书记及其他村干部等。与之相印证,有学者通过实证分析发现广州市城中村黑恶势力犯罪中村霸、操纵基层选举等已经成为黑恶势力犯罪的常态,“干部型村霸”通过合法或者非法手段获取基层公共权力后,以此作为实施违法犯罪活动的筹码。①闫雨:《广州市城中村扫黑除恶中存在问题与对策探析》,载《政法学刊》2021 年第1 期,第53 页。

二、黑恶势力破坏村委会选举行为评价失准的司法困境

实证研究反映出,对黑恶势力破坏村委会选举行为的刑法规制存在着不全面、不充分的问题,故难以对其进行科学评价,这不利于从源头打击基层的黑恶势力犯罪。

(一)无法适用破坏选举罪有损相关行为的司法治理效能

1.具备破坏选举罪的社会危害性而难以此罪名规制

选举权与被选举权是我国公民的基本权利之一,民主选举是实现人民当家作主的重要途径。黑恶势力破坏村委会选举行为严重违背了村民选举的真实意愿,使得村务权利和村务资源非法集结于黑恶势力周围,褫夺有能力、有才干的候选人奉献乡村的机会,损害了与破坏选举罪法益同质的选举权利,且具备此类犯罪的社会危害性。依据《反有组织犯罪法》第2 条的规定,黑恶势力破坏村委会选举行为涉嫌构成有组织犯罪,但因该行为不属于破坏选举罪罪状列举对象的范围而无法以该罪名规制,《刑法》亦无其他罪名可以对其进行直接、全面的评价。

另外,黑恶势力破坏村委会选举行为具有衍生效应。根据实证分析,该行为所牵涉的罪名种类繁杂,大多是以破坏选举为基础,所牵连出来的“个罪”。诸如行为人干扰、操纵选举,获取村委会主任的身份之后,拉拢组织成员恣意进行转让、倒卖土地使用权、非法占用农地、非法采矿等犯罪活动,分别触犯非法转让、倒卖土地使用权罪、非法占用农用地罪、非法采矿罪等“个罪”。②参见广东省清远市中级人民法院(2019)粤18 刑初41 号刑事判决书、云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院(2019)云25刑终246 号刑事判决书、北京市高级人民法院(2020)京刑终129 号刑事裁定书、广东省高级人民法院(2020)粤刑终898 号刑事裁定书、福建省福州市中级人民法院(2019)闽01 刑终1401 号刑事判决书等。申言之,黑恶势力破坏村委会选举、把持基层政权之后,常常会衍生其他犯罪,包括通过腐蚀国家工作人员以为组织发展寻求“保护伞”,由此蔓延的辐射效应最终对基层政治生态造成巨大危害,愈发凸显出前端以破坏选举罪打击的必要,同时,也显露出刑事法律规制空白的实践困窘。

2.扫黑除恶与基层“拍蝇”结合尚缺

基层自治组织选举运行是否民主、规范,事关基层民主实践、经济发展与政权稳定。不可否认的是,现有破坏选举罪的规定可以有效惩治通过贿选手段当选的人大代表与各地官员,有利于“打老虎”,但却不利于基层“拍蝇”。中共中央、国务院发出的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》与最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》都申明应加强打击把持基层政权、操纵破坏基层换届选举的黑恶势力。扫黑除恶专项斗争目的是加强基层政权的安全性,而基层“拍蝇”是巩固基层政权、净化政治生态的重要一环。当前《刑法》对于破坏选举罪的主体限定从某种意义上只顾及“打老虎”,却忽略了基层“拍蝇”的法治需求与实践逻辑,也忽视扫黑除恶对基层政权安全影响的评价。

3.行政处罚与刑事治理存在脱节

在规范性文件上,对破坏村委会选举行为的责任承担已有规定。例如,中共中央办公厅、国务院办公厅2002 年印发《关于进一步做好村民委员会换届选举工作的通知》(以下简称为《通知》),对破坏村委会选举的行为按照情节划分为三个幅度,要求“根据情节轻重分别给予查处”,并分别框定了行政责任、刑事责任不同位阶的责任形态。行政法层面上,《中华人民共和国治安管理处罚法》(以下简称为《治安管理处罚法》)第23 条规定“破坏依法进行的选举秩序”可构成行政违法。《中华人民共和国村民委员会组织法》(以下简称为《村民委员会组织法》)第17 条规定,对于破坏选举的,村民有权向人大、人民政府及其有关主管部门举报,由乡级或者县级人民政府负责调查并依法处理。实际上,除了认定当选无效外,对其他违法问题的处理经常不了了之。由于对破坏村委会选举,情节严重的行为无法以破坏选举罪追究,故该《通知》中构建的处罚阶梯对应的实体法根据并不全面,规范文件的隔阂造成了行政处罚与刑事治理的脱节,导致对此类行为长期处于规制乏力的境地。

(二)以寻衅滋事罪规制缺乏科学性与规范性

司法实践中,对黑恶势力破坏村委会选举行为确有必要打击的,常以寻衅滋事“口袋罪”作为兜底的评价,但以该罪名定性存在着不科学、不全面、不规范的问题,理由有二:一是寻衅滋事罪与破坏村委会选举在客体、主观动机与行为表现上都存在差异。寻衅滋事罪的客体存在双重性,一般客体是社会秩序,具体客体是《刑法》第293 条列举的四种寻衅滋事行为所对应的健康权、自由行动权、人格权、财产权和公共场所秩序,①陈兴良:《寻衅滋事罪的法教义学形象:以起哄闹事为中心展开》,载《中国法学》2015 年第3 期,第267 页。而破坏村委会选举的客体是村民的选举权利和选举秩序。在主观动机上,寻衅滋事中行为人具有公然藐视社会秩序与公德的心态,往往出于逞强斗狠、耍威争霸、发泄不满、寻求刺激等主观动机,②高铭暄、梁健:《寻衅滋事罪若干疑难问题探讨》,载《人民司法》2018 年第17 期,第59 页。但破坏村委会选举中行为人的主观动机与目的则都是干扰、破坏选举。此外,两行为的客观表现也不尽相同,故以寻衅滋事罪名对此定罪处罚,明显缺乏针对性、科学性。二是,在某些情形之下,二者可能存在定罪的交叉或者重合。如在选举现场随意殴打、辱骂、恐吓他人、起哄闹事,导致选举无法进行,造成公共场所秩序严重混乱。司法实践以寻衅滋事定罪基本上都是行为存在重合的情形,此时破坏村委会选举的整体行为被迫解构出与寻衅滋事交叉的一部分,为寻衅滋事罪所评价,但此种规制方式并不严密,因为入罪评价的并不是破坏村委会选举行为本身,而是伴生的寻衅滋事行为。且此罪名无法评价贿选、伪造选举文件、虚报选举票数、欺骗、破坏选票箱等其他破坏选举行为,而贿选却是基层实践中最普遍、最广泛、最隐蔽、生命力最强的破坏手段。

(三)以组织、领导、参加黑社会性质组织罪规制存在局限

就涉黑犯罪而言,行为人常以破坏村委会选举作为掌控村基层政权的开端,并逐步召集成员壮大组织势力,进行一系列违法犯罪活动。故作为源头的破坏村委会选举行为常被组织、领导、参加黑社会性质组织罪所吸收。但问题在于,在黑社会性质组织中,组织成员的控制力、支配力,以及上命下从、统筹协调地实施违法犯罪活动是其首要特征,③叶燕培:《组织、领导、参加黑社会性质组织罪组织特征研究》,载《海峡法学》2021 年第2 期,第31 页。除前述组织特征外,黑社会性质组织还具备稳定性、规模性、结构性等特征,因而尚未满足黑社会性质组织条件的恶势力组织无从以此罪名追究,而只得以普通个罪处罚。

与黑社会性质组织犯罪的固定性、长期性相比,恶势力组织的犯罪存续时间较短,组织规模较小,④潘金贵、李国华:《我国恶势力犯罪的基本特点及量刑与法律控制——以刑事判决书为样本的实证分析》,载《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2019 年第5 期,第122 页。成立条件较低,因此在农村和城郊结合部地区分布更为普遍。有关实证研究显示,在运动式扫黑除恶的前期,司法机关认定的恶势力案件呈现陡然增长,并数倍于黑社会性质组织案件的特点。⑤黄京平:《扫黑除恶历史转型的实体法标志——〈反有组织犯罪法〉中刑法规范的定位》,载《江西社会科学》2022 年第2 期,第60 页。一些恶势力组织行为的危害性与黑社会性质组织相差无几,却因恶势力犯罪并非刑法概念而无法像处罚黑社会性质组织犯罪一样对其进行规制。⑥利子平、薛力铭:《恶势力入刑之合理性思考与具体设计探析》,载《河南社会科学》2021 年第12 期,第71 页。申言之,组织、领导、参加黑社会性质组织罪只适用于涉黑犯罪,而在基层腐败政权土壤上孕育出的大量恶势力犯罪被忽略。

三、修改破坏选举罪以规制黑恶势力破坏选举行为的法理依据

当现有罪名无法实现对黑恶势力破坏村委会选举的充分评价时,修改破坏选举罪以实现对此行为的单独规制便成为更全面、科学的手段。基于此,有必要从犯罪本质、社会治理、《刑法》与《反有组织犯罪法》的协同三个层面对该行为的入罪必要性进行论证。

(一)犯罪社会危害性的本质要求

立法者未将破坏村委会选举行为纳入破坏选举罪的规制范围,定然有其考量,探究立法原意需回归到规范诞生的时代背景。1997 年《刑法》制定时,基层群众性自治组织选举制度尚未成熟,其遭受黑恶势力破坏所产生的社会危害性也尚不明显,故立法者未将破坏基层群众性自治组织的选举含括在《刑法》第256条范围之内。然而随着村委会选举制度运行成熟,有组织犯罪所具有的政治渗透力、非法控制力与强大的犯罪能量,①蔡军:《我国惩治有组织犯罪的实践困境与立法对策》,载《华东政法大学学报》2013 年第4 期,第34 页。会产生极高的社会危害性。在历时性和共时性的理解中,解释者应在现实与规范的往返流转中探求立法原意。②郭春镇:《法律解释的公共性》,载《中国法学》2023 年第1 期,第142 页。“法律决非一成不变的,相反地,正如天空和海面因风浪而起变化一样,法律也因情况和时运而变化。”③[德]黑格尔著:《法哲学原理》,商务印书馆1979 年版,第7 页。因此,需通过修改破坏选举罪的法律条文,使之适应形势发展的需要。

现代刑法学之父贝卡利亚曾指出:衡量犯罪的真正标尺即犯罪对社会的危害。④[意]贝卡利亚著:《论犯罪与刑罚》,中国大百科全书出版社1993 年版,第25 页。根据《刑法》第13 条的规定,犯罪的最基本特征即行为具有一定的社会危害性,社会危害性的大小由行为手段、后果、侵犯的客体等因素决定。⑤高铭暄、马克昌主编:《刑法学》,北京大学出版社2022 年版,第42~43 页。客观而言,黑恶势力破坏村委会选举行为的社会危害性主要表征为对村民选举权利、基层选举秩序与国家选举制度的严重侵害,衍生犯罪甚至可能侵犯国家、社会及个人利益。

其一,黑恶势力破坏村委会选举的行为侵犯了村民的选举权利。村民选举权与公民选举权的两种称谓是农村居民所具有的相对于不同法律关系中的两重身份,⑥唐鸣著:《村委会选举法律问题研究》,中国社会科学出版社2004 年版,第92 页。二者权利内容的实质相同,均属公民基本权利,当其受到侵害之时法律应当提供保护与救济。其二,与破坏选举罪的保护法益相似,黑恶势力破坏村委会选举的行为扰乱了选举秩序,侵害了国家选举制度,法益侵害性已非行政法维护能力可及,故此时具有后置性的刑事规制手段应当启动,提升对选举秩序与选举制度的保护位阶。其三,与破坏选举罪相比,黑恶势力破坏村委会选举为后续犯罪的衍生提供了平台,具有特殊的波及效应与巨大的辐射能量,有的基层自治组织人员在黑恶势力操纵之下当选,进而成为黑恶势力的“代理人”,与被腐蚀的公职人员一起在基层各领域进行不正当的利益输送,贪污贿赂等腐败犯罪随之产生,致使国家、社会、人民利益遭受严重损失。

(二)社会治理现代化的应然表达

社会治理是国家治理的重要方面,社会治理现代化是国家治理现代化的重要组成部分。⑦张文显:《新时代中国社会治理的理论、制度和实践创新》,载《法商研究》2020 年第2 期,第3~4 页。“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”作为中国特色社会治理模式的发展创新,其目标是构建和谐社会、建设平安中国。⑧张文显:《新时代中国社会治理的理论、制度和实践创新》,载《法商研究》2020 年第2 期,第17 页。在建立《反有组织犯罪法》第3 条要求的“有组织犯罪预防治理体系”的过程中,源头治理与依法治理的理念可以为规制黑恶势力破坏村委会选举行为、强化基层组织建设、促进社会治理现代化提供理论支撑。

首先,黑恶势力常借助破坏村委会选举作为组织壮大进而实施违法犯罪的开端,村委会选举在一定程度上可影响黑恶势力的发展走向,促使犯罪组织在一定区域或行业形成非法控制,故可将其视为后续涉黑涉恶犯罪的“源头”。这就不难解释,为何实践中有法官将行为人破坏村委会选举作为黑社会性质组织确立的标志之一。扫黑除恶源头治理的根本在基层,①莫洪宪、罗建武:《扫黑除恶常态化研究——以<反有组织犯罪法>实施为重点》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2022年第2 期,第18 页。基层治理的源头又在于选举。只有抓住这一矛盾的根源,将该行为纳入破坏选举罪的规制范围予以前端打击,使国家通过刑法提前干预社会治理,有效防控风险,②尹训洋:《人类命运共同体语境下刑法立法观的选择与协调》,载《海峡法学》2022 年第4 期,第84 页。才能实现对黑恶势力的“打早打小”,③栾莉:《扫黑除恶“打早打小”刑事政策法律化研究》,载《公安学研究》2020 年第5 期,第44 页。并预防后续违法犯罪的滋生。

其次,法治是国家治理体系和治理能力现代化的重要依托,④周佑勇:《推进国家治理现代化的法治逻辑》,载《法商研究》2020 年第4 期,第3 页。社会治理现代化要求运用法治思维和法治方式化解社会矛盾。⑤王华杰、薛忠义:《社会治理现代化:内涵、问题与出路》,载《中州学刊》2015 年第4 期,第68 页。修改破坏选举罪的法条罪状,将黑恶势力破坏村委会选举行为纳入规制范围,表明国家通过依法治理弥补相关行为的惩治漏洞,改善当前破坏村委会选举行为难以得到法律评价与规制的困境。这是对扫黑除恶实践进程中法治需求的回应,提升了基层治理的法治化水平。

再者,随着扫黑除恶常态化斗争的开展,黑恶势力犯罪将更加隐蔽,特别是在社会控制较薄弱的农村地区。由于村委会是乡村权力网络的纽结与农村各种势力争权夺利的“竞技场”,⑥刘远、汪雷:《破坏村委会选举行为入罪论——刑事分析与立法建议》,载《云南大学学报(法学版)》2006 年第4 期,第73 页。故其常属于黑恶势力首先争夺的场域。相较于破坏乡(镇)的人大代表选举,黑恶势力破坏村委会选举难度更低,收益更大,也更具有常态性,是未来破坏选举罪所需防控的重点区域、重点对象。

(三)《刑法》与《反有组织犯罪法》协同的内在逻辑

《反有组织犯罪法》是我国“扫黑除恶”专项斗争经验的系统总结,其立法宗旨在于形成预防和惩治有组织犯罪多部门联动和相互配合的机制。⑦牛忠志、王顺安:《从刑事法学角度解析<反有组织犯罪法>》,载《山东社会科学》2022 年第10 期,第163 页。就有组织犯罪的防治而言,《反有组织犯罪法》提供了专业的指引,对《刑法》进行了有力补充。

首先,《反有组织犯罪法》在贯彻积极预防刑法观的立场之上,将目光聚焦于基层“两委”建设中,不仅规定了有关部门应动员、依靠村民委员会、居民委员会开展反有组织犯罪工作,而且要求有关部门应对基层组织“两委”候选人是否因犯有组织犯罪受过刑事处罚进行严格把关,以此形成了系统完备、多主体协同的基层“两委”选举资格审查机制,体现了扫黑除恶常态化综合治理的特色。⑧莫洪宪、罗建武:《扫黑除恶常态化研究——以<反有组织犯罪法>实施为重点》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2022年第2 期,第23 页。然而,当前《刑法》对黑恶势力破坏村委会选举行为无法给出客观、严密的评价,显然不利于候选人资格审查的全面性与系统性,从中反映出两法尚需就此项制度的推进展开进一步协作。正如有学者所言:“基层群众性自治组织换届选举中的联审机制,如果不对有恶势力团伙犯罪前科的候选人依照有关规定及时作出处理,就根本不能发挥预防和治理有组织犯罪的基本功能,也与防范和整治‘村霸’机制的功效不配套、相抵触。”⑨黄京平:《扫黑除恶历史转型的实体法标志——〈反有组织犯罪法〉中刑法规范的定位》,载《江西社会科学》2022 年第2 期,第66 页。

其次,法秩序统一要求排除诸规范之间的矛盾,避免法域之间做出相互矛盾、冲突的解释。⑩王昭武:《法秩序统一性视野下违法判断的相对性》,载《中外法学》2015 年第1 期,第173 页。《反有组织犯罪法》与《刑法》的衔接是法秩序统一立场上应对黑恶势力犯罪的新方式,构成了多种规范协同共治的必要环节。可以预见,随着扫黑除恶斗争的常态化开展,黑恶势力破坏村委会选举的行为方式将日趋隐蔽和复杂,操控、扶持代理人参选等行为将难以被发现、被查处。在此背景下,要充分利用好《刑法》与《反有组织犯罪法》相互补充、相互协同的关系。基层实践表明,霸痞势力对选举的干扰往往难以通过乡村组织自行解决,需要一种法律或行政的强制力量的规范。①武中哲:《村民选举制度的实践过程及差异化后果——基于对LZ 市村民选举的调查》,载《社会科学》2018 年第10 期,第75 页。对破坏选举罪进行修改,将黑恶势力破坏村委会选举纳入规制范围,可与审查“两委”候选人是否因有组织犯罪受过刑事处罚的制度进行衔接,通过部门法协作使《反有组织犯罪法》“惩防并举、标本兼治”的理念与配套制度更好“落地”,促使两法实现更深层次的有机补充与内在协同。

再次,《反有组织犯罪法》第69 条规定了与有组织犯罪相衔接的治安违法行为,由此构筑了严密的治安规范体系,而且与规制有组织犯罪的刑法规范体系实现了调整领域更完备的无缝衔接。②黄京平:《扫黑除恶历史转型的实体法标志——〈反有组织犯罪法〉中刑法规范的定位》,载《江西社会科学》2022 年第2 期,第67 页。在法律规范的指引之下,若破坏选举罪得到修改完善,将形成“前置法—刑法”的违法性判断模式——黑恶势力破坏村委会选举的行为,尚未达到犯罪标准的,属于行政违法行为,由《治安管理处罚法》第23 条与《反有组织犯罪法》第69 条予以调整,唯有情节严重的,才构成破坏选举罪。这可使涉黑恶组织违法与犯罪的界限更加明确,推动黑恶势力破坏基层选举行为实现理性、科学的犯罪化。

最后,众多基层涉黑涉恶常与国家工作人员的腐败密不可分,扫黑除恶的同时,一些“保护伞”“关系网”一同落网,③叶飞:《扫黑除恶中的“打虎拍蝇”——不断推进扫黑除恶与反腐败结合战略向纵深发展》,载《上海法学研究》集刊2021 年第21卷,第222 页。故《反有组织犯罪法》通过“国家工作人员涉有组织犯罪的处理”专章的规定加强了对公职人员的监督。把打击基层黑恶势力犯罪与基层“打虎拍蝇”有效结合,促进有组织犯罪与腐败犯罪的协同治理,是衔接《刑法》与《反有组织犯罪法》所期实现的目标。黑恶势力破坏村委会选举的入罪,有助于在查处的过程中同步发现腐败线索,拓宽对利益输送、公权滥用、非法行使的发现渠道,④蒋凌申:《论监察体制改革中的纪法协同》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2020 年第3 期,第112 页。营造“打伞破网”与反腐倡廉的社会大环境,便于同时摧毁黑恶势力与腐败势力,促进基层政权的安定性与腐败治理的现代化。

四、黑恶势力破坏村委会选举行为的治理路径

在立法论、解释论、司法论三个维度之下完善黑恶势力破坏村委会选举行为的治理路径,可以行之有效地严密刑事法网、填补刑事规制之缺漏。

(一)立法论视域:扩充破坏选举罪的对象范围

法律的修改是一项谨慎的工程,在尚未穷尽法律解释路径时,不能盲目启动修法工作。鉴于“村民委员会、居民委员会组成人员”不得为“各级人民代表大会代表和国家机关领导人员”所扩张解释,破解之道,唯有通过刑法修正案完善《刑法》破坏选举罪的罪状之内容,即可采用扩充选举对象的方式,在“各级人民代表大会代表和国家机关领导人员”后新增“村民委员会、居民委员会组成人员”。如此一来,破坏基层群众性自治组织选举的行为将被直接纳入破坏选举罪的打击范畴,黑恶势力破坏村委会选举的行为可得到《刑法》直接的、充分的评价,并在法秩序统一的立场上与《反有组织犯罪法》实现了有序衔接与严密配合。

(二)解释论视角:对“情节严重”的认定需兼顾形式判断与实质判断

“情节严重”是黑恶势力破坏村委会选举行为入罪的标准。如系“情节较轻”的,按照《反有组织犯罪法》《治安管理处罚法》与《村民委员会组织法》等相关规定处理即可。至于是否属“情节严重”,则应综合全案的案件事实,结合主体、客观危害结果、行为本身的危险情态、行为人主观恶性和人身危险性等要素,①林贵文、蔡国庆:《高空抛物罪的限缩适用》,载《海峡法学》2022 年第4 期,第51 页。多方面对犯罪的全部要素进行兼顾形式与实质的充分评判。

首先,遵循形式判断是指破坏选举的行为需符合《刑法》规定的暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等犯罪行为方式,在外观上满足具体的犯罪构成要素,这是罪刑法定原则的要求。其次,在实质层面,由于破坏选举发生的具体情境不同,同一行为给法益造成的侵害也具有差异,造成的影响力大小也不同,故对“情节严重”的实质判断应依据行为的社会危害性与行为人的人身危险性对破坏程度进行综合考量,破坏程度应达到切实损害村民选举权的行使,致使选举工作无法正常进行且选举结果受到严重的不正当干扰之程度。具体可以表现为行为严重侵犯村民参与选举的权利,致使多数选民或者代表不能行使选举权与被选举权;或致使选举结果严重违背民意;或致使国家机关与基层群众自治组织的工作不能正常运转;或破坏选举在相关区域内造成严重不良影响;或多次实施破坏基层选举行为,拒不认罪悔罪,持续侵犯基层民主实践等。概言之,破坏选举罪“情节严重”要求行为社会危害性的“质”与“量”均已达到应受刑罚处罚的门槛、行为人的人身危险性已经触发刑罚惩治与预防的治理机制。

(三)司法论视角:破坏选举罪与其他罪名的想象竞合与数罪并罚

破坏选举罪经常与其他犯罪活动密切关联,在对黑恶势力破坏村委会选举行为本身进行打击的同时,应当注意对其他犯罪的有效评价。若破坏选举的行为同时触犯其他罪名,则构成刑法理论中想象竞合的场景,此时应当采取择一重罪进行处罚的判罚方式,未必对行为人以破坏选举罪予以非难。例如,以暴力手段破坏选举致人重伤的,破坏选举的手段本身造成的损害程度已经难以为该罪名本身所容许的范围,遂应“按照故意伤害罪的法定刑处罚”。②张明楷著:《刑法学》,法律出版社2021 年版,第1208 页。

另外,若黑恶势力在破坏村委会选举后,利用控制与分配村务资源的优势地位实施其他犯罪,就不再属于行为人基于不同罪过实施一个行为的情形,也即无法适用想象竞合择一重的判罚路径,而应当根据其构成的具体罪名,对其实施的多个犯罪行为分别评价予以并罚,从而实现刑事法网的严密与周延。

五、余论

由于城市社区居民委员会亦属基层群众自治组织,故对破坏居民委员会选举,情节严重的行为,也具有认定为破坏选举罪的讨论空间。同时,若公职人员作为黑恶势力的“保护伞”,恶意扰乱破坏基层自治组织选举,情节严重的,也应以破坏选举罪予以认定,从而实现处罚的“全覆盖”。为彻底地消弭黑恶势力破坏基层群众自治组织选举的现象,推进基层扫黑除恶斗争的常态化,应当持续以法治思维和法治方式强化基层治理,并把惩治黑恶势力犯罪与“打伞破网”一体推进,持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其保护伞,以期发挥刑法维护社会安定和保障人权之机能,③[日]川口浩一:《新型冠状病毒与刑法——基于德日刑法的比较研究》,陈俊秀、夏杉青译,载《海峡法学》2023 年第1 期,第110 页。让城乡更安宁、群众更安乐。④习近平著:《习近平著作选读(第二卷)》,人民出版社2023 年版,第385 页。