基于文献计量的我国科技期刊编辑在编辑学领域的论文发表现状分析

摘要:【目的】分析我国科技期刊编辑在编辑学领域的论文发表现状,旨在为推动科技期刊发展、编辑学学科建设、编辑人员学术研究一体化,即“刊学研结合”提供参考。【方法】检索知网数据库中全部(11个)编辑学核心期刊,基于文献计量对科技期刊编辑发表的论文进行分析。【结果】科技期刊编辑在编辑学领域发文占比为11.6%,基金支持率较低,发文质量较高,尤其是被引量高。发文偏好期刊为《编辑学报》《中国科技期刊研究》《科技与出版》,在这3个期刊上发文占比达83.7%。发文偏好主题为编辑规范、出版伦理等。论文发表合作呈现小范围、小型团队的特点。【结论】建议相关部门持续加大力度促进“刊学研结合”,创造良好的科研生态环境。建议编辑人员躬身入局,重视科研合作,做好前瞻性、破题性研究,将编辑学学科知识由沉淀向应用、创新有序、稳步推进,最终以知识创新全面提升编辑出版学的话语影响力,并反哺科技期刊繁荣发展。

关键词:科技期刊编辑;编辑学;编辑学论文;“刊学研结合” 中图分类号:G232.1 文献标识码:A

文章编号:1671-0134(2024)01-116-05 DOI:10.19483/j.cnki.11-4653/n.2024.01.024

本文著录格式:张会芳. 基于文献计量的我国科技期刊编辑在编辑学领域的论文发表现状分析[J].中国传媒科技,2024,31(1):116-119,128.

新中国成立以来,编辑学逐渐发展为一门独立完整的学科,但在学科名称、地位、身份属性等基本问题上一直存在争论。[1]一方面,与外界对编辑学的认识不足有关[2],另一方面,也与编辑学学科理论基础薄弱,知识的生产满足不了学科和社会的现实需要有关。[1,3]若不能在困境中有所突破,将阻碍学科建设及期刊繁荣发展。学科的本质是在一定的历史时期知识发展到一定程度形成的规范、专门化知识体系,知识是学科构成的基本单元[1],而论文体系是最大的知识体系。相比其他学科,编辑学共同体深入探讨和严谨构建出版学科体系与理论框架的研究不足[2],知识生产能力较弱,学术话语缺乏影响力。“功以才成,业由才广。”“打铁还需自身硬”[4],人力资源是科技期刊发展的第一资源。[5]编辑人员是编辑出版工作的灵魂和主导[2],永远居于我国出版事业的核心和基础地位。[6]

《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》[7]《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》[8],提出发展目标和任务。编辑学类期刊是编辑学学科成果发布的“科研阵地”,是编辑学学科知识的重要物质载体和传播场域,在交流编辑学研究成果、推动编辑学学科建设等方面发挥了不可忽视的作用。[9]选取中国知网数据库与编辑学密切相关的核心期刊,对编辑人员发表的学术论文进行分析,厘清编辑人员在编辑学领域科研产出的产量和质量、关注的领域,挖掘隐藏的问题,并给出有针对性的对策建议,以翔实可靠的数据及可视化展现的结果为相关部门决策提供参考,为编辑学学科共同体推进本学科的发展提供依据。

1.期刊编辑在编辑学领域发表论文数据的获取、清洗与处理

1.1 数据获取

中国知网数据库期刊导航—核心期刊导航—第三编 文化、教育、历史—广播、电视事业中共包含13个期刊。其中,与编辑学相关的期刊有11个:《中国科技期刊研究》《编辑之友》《编辑学报》《出版科学》《中国编辑》《中国出版》《出版发行研究》《科技与出版》《现代出版》《出版广角》《编辑学刊》。登录CNKI—高级检索—期刊,检索条件:模糊匹配作者单位“编辑部”,在上述11个期刊中检索文献;时间范围为“2022-01-01—2022-12-31”;检索时间为2023年2月13日。文献检索时,《出版发行研究》(月刊)网络刊出11期,《出版广角》(半月刊)网络刊出22期外,其他9个期刊网络刊出全年数据。

1.2 数据清洗

一是对文献类型噪声数据进行清洗:剔除选题指南、人物访谈、要闻、卷首语、会讯、随感等,仅保留学术论文相关数据。二是对文献关键词噪声数据进行清洗,包括合并同一词语的全称与缩写、剔除偶尔混排的英文等。

1.3 数据处理

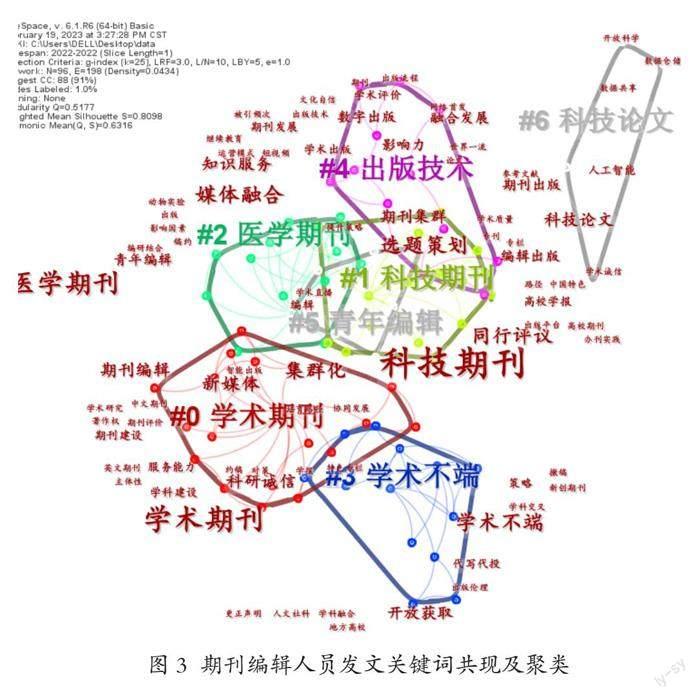

CiteSpace和VOSviewer均是基于Java语言开发的信息可视化软件,通用性强、可视化效果好、提供的信息量大,可多角度挖掘数据背后的隐藏信息。本文利用Excel 2013对数据进行整理分析,利用CiteSpace 6.1.6进行高频关键词聚类可视化,利用VOSviewer 1.6.17.0进行作者合作网络可视化。

2.期刊编辑人员在编辑学领域的论文发表现状分析

2.1 论文发表数量占比11.6%

文献检索时,《中国科技期刊研究》《编辑之友》《编辑学报》《出版科学》《中国编辑》《中国出版》《出版发行研究》《科技与出版》《现代出版》《出版广角》《编辑学刊》分别刊发论文217、224、175、90、208、300、168、266、63、63、407篇(图1),总计2181篇;编辑人员在上述期刊署名发表的论文分别为88、2、93、7、9、5、3、30、0、13、2篇,总计252篇。编辑人员在上述期刊中每个期刊的发文量分别占该期刊总发文量的40.6%、0.9%、53.1%、7.8%、4.3%、1.7%、1.8%、11.3%、0.0、20.6%、0.5%,在上述期刊上的總发文量占上述期刊总发文量的11.6%。

2.2 论文学术质量较高

下载和被引情况是论文质量和影响力的重要标志。[10]以编辑人员发文数量较多、样本量较大的《中国科技期刊研究》《编辑学报》为例,进一步对编辑人员的发文质量进行分析。知网检索文献的可视化分析结果仅限于200篇,《中国科技期刊研究》检索出的总发文量大于200,选择前200位进行分析。《中国科技期刊研究》总被引数为246,总下载数为54 368,篇均被引数为1.2,篇均下载数为271.8;《中国科技期刊研究》编辑人员发文被引数为117,总下载数为23 879,篇均被引数为1.3,篇均下载数为271.6。《编辑学报》总被引数为169,总下载数为40 298,篇均被引数为1.0,篇均下载数为230.3;《编辑学报》编辑人员发文被引数为100,总下载数为24 229,篇均被引数为1.1,篇均下载数为260.5。编辑人员在《中国科技期刊研究》上发表的论文,篇均下载数极接近,篇均被引数高于平均数;在《编辑学报》上发表的论文,篇均下载数和篇均被引数均高于平均数。可见,编辑人员发表的论文质量较高。

2.3 基金支持力度较低

知网可视化分析结果中,统计的基金项目包括国家社会科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、教育部人文社会科学研究项目以及各省的社会科学基金、教育厅高等学校哲学社会科学基金等。《中国科技期刊研究》《编辑之友》《出版科学》《出版发行研究》《编辑学刊》论文基金支持率分别为10.5%、35.0%、22.2%、31.6%、4.0%,但编辑人员在上述期刊上发表的论文均没有基金支持。《出版广角》论文基金支持率为31.75%,编辑人员的论文基金支持率为15.38%,低于期刊基金支持率。《中国编辑》《科技与出版》论文基金支持率分别为28.5%、8.5%,编辑人员的论文基金支持率分别为33.3%、10.0%,接近期刊基金支持率,但编辑人员在上述期刊上发表的文献较少。综上,编辑人员发表的论文的基金支持率普遍較低。

2.4 发文偏好期刊为《编辑学报》 《中国科技期刊研究》

编辑人员在11种期刊上的发文量分别占编辑人员总发文量的比值见图2。其中,在《编辑学报》《中国科技期刊研究》上发文量较大,占比分别为36.9%、34.9%;其次是《科技与出版》,占比为11.9%;再次是《出版广角》,占比为5.2%;在其他6种期刊上发表的论文数量很少,占比在5.0%以下。编辑人员在《编辑学报》《中国科技期刊研究》《科技与出版》3个期刊上发文占比合计为83.7%。可见,期刊编辑人员的论文产出在期刊选择上是有一定偏好的。分析认为,鉴于编辑学的学科地位、学科资源及编辑出版发行的实际需求,非科班出身的编辑不在少数,编辑人员能快速入手的研究领域与岗位工作内容有较大关系。

2.5 主要研究领域为编辑规范、出版伦理

关键词表达了文献的主题内容,对关键词进行分析,能挖掘研究人员关注的研究领域。利用CiteSpace 6.1.6对关键词进行共现和聚类,结果见图3。Q值>0.3,S值达到0.5可认为聚类结构显著、聚类结果合理。[6]本文Q值达0.5177,S值达0.8089,关键词被归为7类。第一类(#0)聚焦学术期刊,研究主题主要探讨新时期学术期刊的定位、发展路径,强调学科建设、期刊建设、特色专栏设置;探讨编辑人员的职责、职业幸福感,并建议“协同发展”;探讨期刊评价,认为应回归办刊初心。第二类(#1)聚焦科技期刊,从文献著录、封面设计、地图审核等研究期刊的规范性,从微信视频号、学术直播、优秀作者群培养、期刊专业化发展、学科交叉融合探讨期刊传播力提升措施,从期刊价值认同探讨编辑学的内涵。第三类(#2)主题以医学期刊为对象,主要研究医学期刊的融媒体技术、期刊集群化发展、动物实验伦理、知识服务等,研究内容系统、研究成果丰硕,反映了医学类期刊编辑人员在编辑学研究方面的广度和丰度。第四类(#3)聚类主题是学术不端,就代写代投现象、撤稿论文的特征进行了分析,对学术不端防范策略、论文开放获取进行了研究,以促进出版伦理科研诚信建设。第五类(#4)主题为出版技术,主要从融合发展、数字出版、短视频等探讨高质量出版的发展前景、困境与策略,从选题策划探讨期刊集群化发展模式、平台建设等。第六类(#5)聚类主题是青年编辑,探讨编辑的身份认同危机、编辑在建设中国品牌世界一流期刊中的作用及优化科技期刊青年编辑培育路径,建议“编者学者化”。第七类(#6)主题主要是关于科技论文对期刊发展的影响,探讨科技论文传播力影响因素,关注“开放科学”“数据共享等”,强调 “学术诚信”和编辑“约稿”对科技论文的影响力。

2.6 论文发表合作呈现小范围、小团队特征

利用VOSviewer 1.6.17.0对作者合作网络进行可视化,将发文量设置为2,提取到112为作者,将Attration设置为4,结果见图4。图谱中,1个节点代表1个作者,节点越大代表作者的发文量越大,节点的颜色代表作者所属的类群,节点间的连线代表作者之间的合作关系[6]。由图4可知,编辑人员发文合作网络呈现小范围、小型团队的特征,大范围合作较少,大型研究团队较少。就编辑人员发文合作网络整体情况看,编辑人员之间合作的规模有待扩大。

3.期刊编辑人员在编辑学研究中存在的问题

编辑人员研究领域集中在编辑规范、出版伦理方面,多为经验的总结及规范的认同,有关期刊发行、出版技术的产出较少。出版企业的学科特色、发展方向决定了用人的要求和标准[11]。编辑学专业毕业的学生知识面局限在编辑学方面,而专业期刊编辑岗位的招聘却往往看重应聘者在期刊办刊方向的专业背景知识。因此,专业性较强的期刊大多数编辑人员并非编辑学科班出身。发行、出版的技术性较强,非科班出身的编辑较难以有相应的科研产出,而编辑规范、出版伦理等的研究可以通过岗位工作经验的积累以及后续研学来胜任。

编辑人员的研究能力不容小觑,论文产出的数量较多、质量较高,但遗憾的是受基金支持的力度较小。目前,科研院所、高校招聘门槛较高,通常是硕士起步,甚至有的限制在博士。由于在研究生期间受过系统的科研训练,青年编辑的学术能力通常较强,发表论文的期刊档次、被引数和下载数均较高。可见,编辑人员是编辑学研究产出的学科共同体的重要组成部分。但编辑人员之间的合作一般局限在编辑部内部,或者同一主办单位的期刊之间,编辑部之间,尤其是多个编辑部之间的合作较少,这不利于进行系统、深入的综合性科学研究。受上述因素影响,加之受限于学科话语权、项目支持平台、科研资源及编辑人员科研时间和精力,编辑人员较难申请到相关的基金项目,尤其是国家级的项目,所发表论文的基金支持数量较少、层次较低。

4.强化期刊编辑在编辑学领域研究的对策

4.1 相关部门持续加大力度完善“刊学研结合”,提升研究产出的质和量

越来越多的研究表明,编辑人员的研究能力与期刊的发展质量是相得益彰、共同促进的。[12-13]编辑学要在学科建设上再上新台阶、在行业发展中有所突破,必须建立一支学术能力突出、专业素质过硬、拥有一定知名度和影响力的编辑队伍。建议相关部门出台配套政策,从兼顾专业能力和学术影响力的多维度职称评定细则制定、层次丰富的科研基金项目设置、充足灵活的办刊经费等方面创造良好的生态环境,激发编辑人员的研究热情。一些科研院所和高校职称评定条件卡得较死或一刀切,编辑人员需要和科研人员按科研产出的同等条件竞争,编辑人员评正高级职称基本无望,因此丧失了研究的动力和热情。另外,编辑人员工作琐碎,除编辑校对,还有审稿、准备上级部门的各种考核材料及所在单位的事务性工作[14],无法保证有一定量的时间和精力投入研究,尤其是系统深入的研究更少,难以形成破题性的研究成果。建议上级部门出台相关政策督促主管主办单位从人力、经费、职称评定等方面予以切实可行的支持。

4.2 期刊编辑应心怀大局并躬身入局,树立主动研究的意识

期刊编辑人员应树立提高编辑学研究产出、推动学科发展的意识,注重跨部门、跨领域、跨学科合作,重视重大研究成果的培育和孵化。关注编辑学研究的研究力量相对其他学科较弱。[1]首先,这需要编辑人员,乃至整个编辑学学科共同体的通力合作和全力推进。其次,需要重视业内与业界的跨部门、跨领域、跨学科的经验交流和合作。合作可以開阔视野,增强研究意识,提高研究能力[15],利于重大科研成果产出。再次,需要培养创造性思维,将科学研究与新技术有效结合,加大研究成果培育孵化力度。在科技飞速发展的当下,编辑学研究必须引入计算机技术辅助解决人力难以应对的科研环节,如引入人工智能、大数据、具象呈现等技术,以科学手段提高研究成果的信度和效度[3],这也势必会成为未来包括编辑学在内的各学科创新发展的新模式。

4.3 找出难点、堵点,做好领题、破题性学术研究

在编辑学经验总结、规范认同研究的基础上,找出研究的难点、堵点,注重理论思辨,做好前瞻性、破题性学术研究。学科知识生成一般有理论推演、经验总结、规范形成和价值认同等路径[1]。本研究中,编辑人员论文产出成果丰硕,覆盖面较广,涵盖了编辑规范、出版伦理、期刊发展、出版技术、出版美学等多个方面,但主要集中在经验总结和规范认同上,研究的深度有待拓宽。当然,这种现象的产生与上述编辑人员研究映射出来的问题息息相关,需要上级部门、编辑人员及整个业界的共同努力,将知识沉淀向知识应用、知识创新有序、稳步推进,最终以知识创新推动编辑学学科建设,并反哺期刊繁荣发展。

结语

学科的发展建立在基础理论研究之上,立足基础理论研究,实现前瞻性、引领性成果的重大突破,以知识创新推动学科建设。“刊学研结合”办刊制度的确立是必要的、有益的、科学的,也是需要多方力量共同努力持续完善的。以编辑人员发表的编辑学论文为例,探讨编辑人员在编辑学领域的研究现状、存在的问题及改进措施,为加快“编辑学者化”进程、提升编辑人员学术能力夯基垒台,为推动学科建设、促进科技期刊繁荣发展立柱架梁。

参考文献

[1] 蔡翔,陈莹. 从知识生产看编辑出版学学科发展问题[J]. 中国出版,2018(22):16-20.

[2] 万安伦,曹晶晶,曹继华. 对出版学科理论逻辑和结构范式的思考[J]. 出版发行研究,2018(4):20-24.

[3] 陈洁,吴申伦. 顺应知识与阅读需求的兴与变:新中国编辑出版学70年(1949—2019)[J]. 新闻与传播研究,2019(12):21-34,126.

[4] 中国政府网. 打铁还需自身硬——中共中央政治局改进工作作风“八项规定”出台一月综述[EB/OL].(2013-01-04)[2023-02-23]. http://www.gov.cn/jrzg/2013-01/04/content_2304750.htm.

[5] 李来福,刘莹娟,刘培一. 近10年科技期刊办刊队伍建设研究综述[J]. 编辑学报,2014(6):532-538.

[6] 聂震宁. 改革开放40年:出版人才转型成长之路[J]. 出版科学,2019(1):5-10.

[7] 国家新闻出版署. 关于全面深化改革 培育世界一流科技期刊的意见[EB/OL].(2019-08-16)[2023-02-23].http://www.cast.org.cn/art/2019/8/16/art_79_100359.html .

[8] 国家新闻出版署. 关于推动学术期刊繁荣发展的意见[EB/OL].(2021-06-23)[2023-01-16]. https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/312/76209.shtml.

[9] 姬建敏. 论我国编辑出版类期刊的发展[J]. 中国编辑,2015(6):63-70.

[10] 张会芳,魏东,郑国清,等. 论文长度增长背景下综合性农业科学类期刊版面、下载与被引关系研究[J]. 情报工程,2022(2):87-96. .

[11] 余人,郑豪杰. 出版业人才需求变化与人才培养路径[J]. 中国出版,2013(3):25-29.

[12] 王维朗,刘志强,游滨. 科技期刊编辑提升科研能力的途径及策略[J]. 科技与出版,2018(9):50-53.

[13] 刘普,顾旭光. 编研一体制度下期刊编辑职业认同实证研究——以中国社会科学院学术期刊编辑群体为例[J]. 科技与出版,2022(5):111-117.

[14] 王娟,刘天星. 学术期刊“编研一体”现状与可行性路径研究[J]. 中国科技期刊研究,2022(10):1332-1340.

[15] 胡悦,王淑华,单超. 自我培养是提高青年编辑科研能力的有效途径[J]. 编辑学报,2019(S2):251-253.

作者简介:张会芳(1977-),女,河南临颍,博士,副研究员(副主编、责任编辑),研究方向为情报学及出版学。

(责任编辑:李艳松)