巧用素材,打造“心育+劳育”课堂

朱梓睿

摘要:学科融合是指在承认学科差异的基础上不断打破学科边界,促进学科间相互渗透、交叉的活动。将心理健康教育与劳动教育两门学科进行融合和渗透,不仅能以心理健康教育为突破口,全面培养和提高学生的劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神四方面劳动素养,更能通过富有创造力的活动促进学生心理健康的发展。巧用素材打造“心育+劳育”课堂的具体方法包括:利用生活实际,创设情境教学;活用教材内容,体会深入探究;借用学科元素,奠基素养生成。

关键词:学科融合;五育并举;劳动教育课程

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)05-0027-04

学科融合、五育并举是教育领域的大趋势,目的是应用跨学科的知识内容和教学思维,实施跨学科的知识联姻、方法融通和课程资源的有机整合,从而更加深入地引导学生理解和掌握本学科知识。当下许多学科正热烈地开展跨学科教学,但心理健康教育的跨学科融合教学课例仍相对较少。作为专职的心理教师,我进行了多次探索和尝试,发现第一步便难以迈出:由于没有专门的教材,可参照的教学设计也寥寥无几,难以找到合适的教学设计的思路。在对心理学科与劳动教育学科进行不断思考、尝试、总结后,我发现巧用素材可以有效打造“心育+劳育”课堂。本文通过“心育+劳育”探索中三个不同的课例,来论述三种巧用素材打造“心育+劳育”课堂的具体方法。

一、利用生活实际,创设情境教学

情境教学法是指教师在教学过程中有目的地引入或创设生动具体的场景,以引起学生深度体验的教学方法。情境教学法符合学生身心发展的规律,也符合心理与劳动课程中瞄准学生真实需求、解决学生真实问题的理念。但要掌握时机,用得适当合理,才能发挥出良好效果。如何打造合情合理的“心育+劳育”课堂,以“创建心理信箱”一课为例,我的设计思路如下。

首先研读心理健康教育课程与劳动课程课标。课标指出,劳动教育包含三大内容:日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动。服务性劳动强调结合学校、社区的实际需要与条件,立足社会现实问题开展公益劳动与志愿服务项目,如为社区开展防疫活动,为学校策划一次展览等。这些活动的成效与学生对社区、校园等地点各处位置的熟悉度密切相关,要开展好这类活动,就需要提升学生对社区、校园的熟悉感,增强社会、校园适应力。心理课标指出,社会适应为心理主题六大板块之一,因此可以将升学适应这一板块的心理主题与服务性劳动的形式相结合。

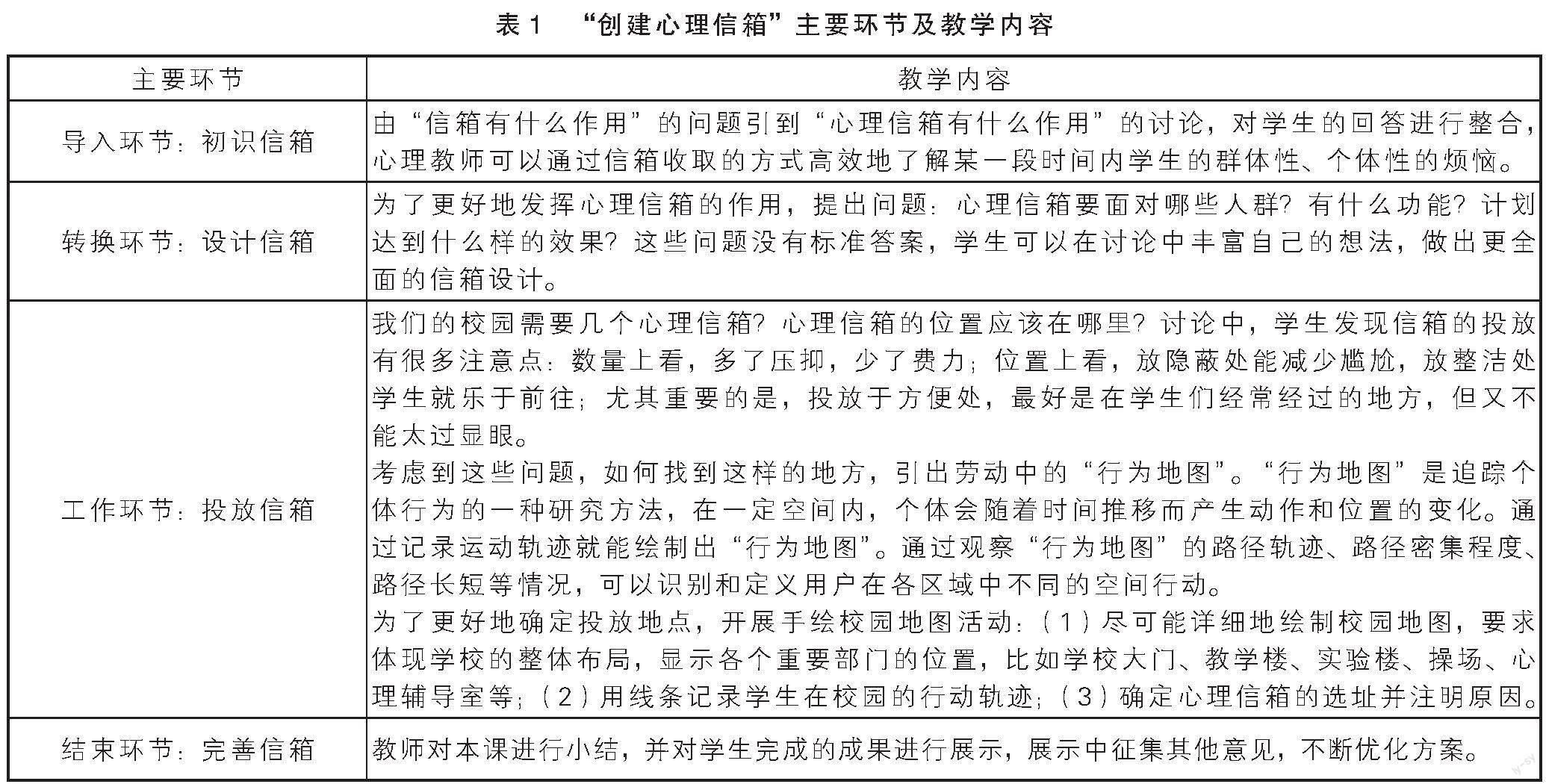

这时恰逢学校要建设心理信箱,于是我将创建心理信箱的活动与校园适应的心理主题结合,为入学不久的七年级学生开展了一堂“心育+劳育”的 “创建心理信箱”主题课,主要环节见表1。

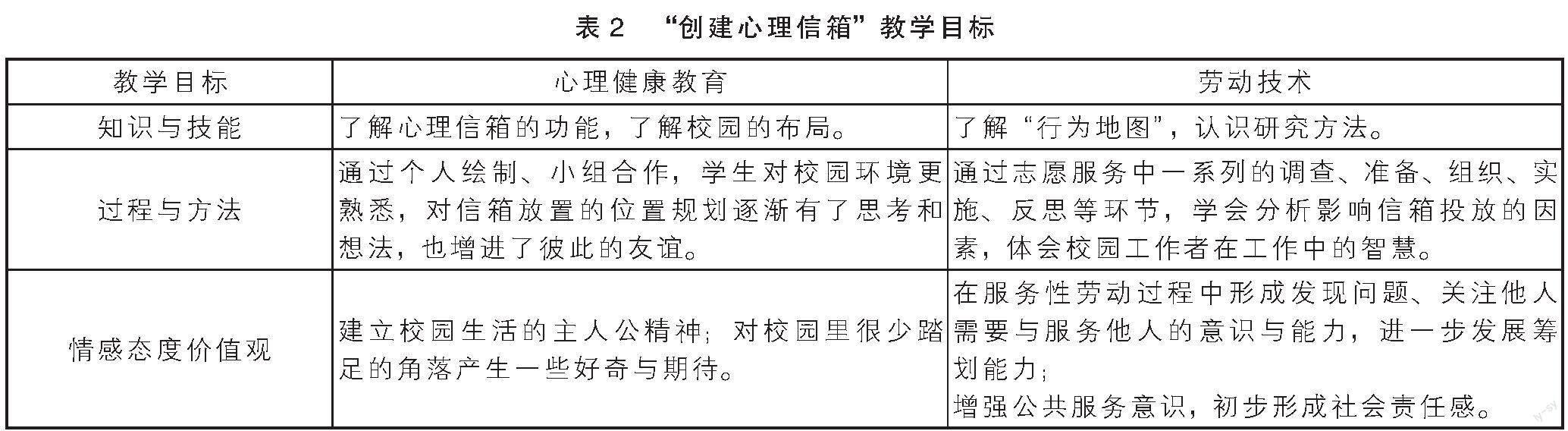

“创建心理信箱”在心理健康教育与劳动技术两学科中的目标不同,具体内容见表2。

只要做生活中的有心人,寻找校园生活中的实际问题,一定会发现在创设情境教学中可利用的素材。学校可以因地制宜,结合实际情况开发“心育+劳育”项目,形成校本化课堂。

二、活用教材内容,体会深入探究

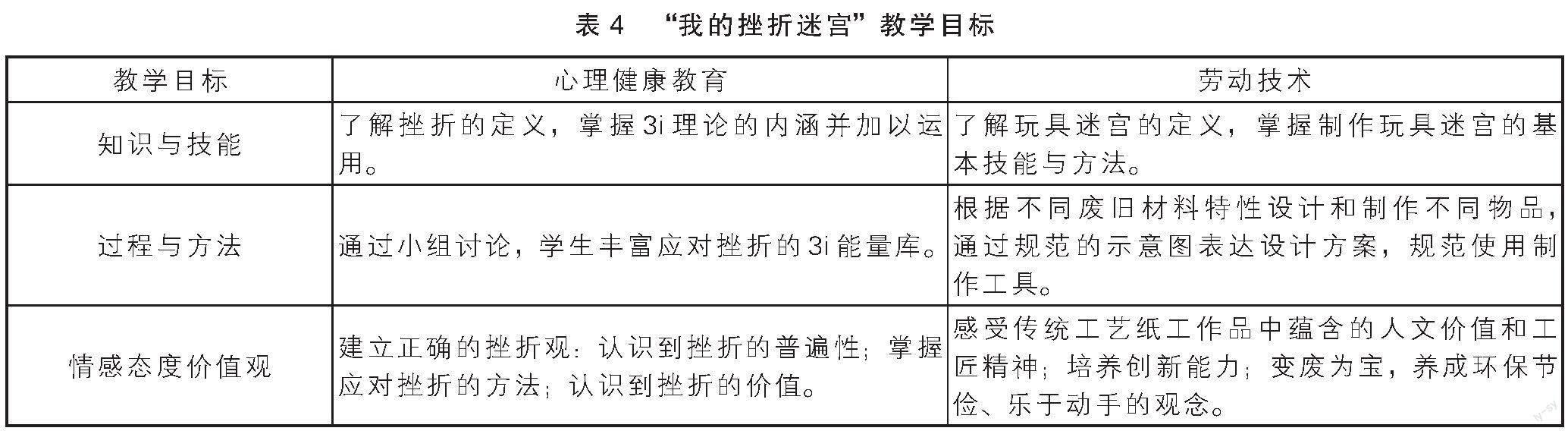

学科融合需要创造性地开发和活用好教材,实施智慧教学,构建有效课堂,而非传统的“教教材”。浙江教育出版社七年级上册《劳动》教材有“环保节俭好习惯——废旧纸箱再设计”主题,其中任务一为益智玩具“迷宫”的制作。“迷宫”这一意象非常值得探究,从劳动的视角看,是一种有入口、出口,且道路复杂的玩具建筑物。而当我们共情走迷宫的小球,会感受到前行的道路则充满各种障碍。由此我将北师大版七年级第十四课的“勇敢正视挫折”心理健康教育课与制作玩具迷宫主题的劳动实践课相结合,设计并开展了单元主题“我的挫折迷宫”,课时主题分别是初探挫折机关、突破挫折迷宫和重建挫折坐标。(见表3)

“我的挫折迷宫”在心理健康教育与劳动技术两学科中有不同的目标。(见表4)

本主题上心理健康教育与劳育实现了学科融合,在劳动技术课程方面,抛却浮于表面、循规蹈矩的流程式的劳动体验,更具创新精神,引导学生做出自己独一无二的作品,强化了课程的育人导向;在心理健康课程方面,学生做到动手、动脑、动心各方面的结合,也让心理课更有趣、更有深度,促进学生的领悟与成长。

通过对教材内容的活用,可以打造出许多有趣、有理、有用的“心育+劳育”课堂,比如劳动课本“设计手账主题”也可以结合心理课程中时间管理的各类方法与理念,让学生感受学科碰撞的魅力。

三、借用学科元素,奠基素养生成

叶圣陶曾说“生活即教育”。除了从生活实际、教材内容中发掘素材,在课堂中也总会浮现出问题,而且带有课堂本身的性质和特色。例如劳动课开展过程中有一个常见问题:一节课之后,地板上、垃圾桶里都是学生制造的“垃圾”。之所以打引号,是因为其中很多“垃圾”是浪费,比如较大张的空白的纸张、纸板等材料,也被学生一并当作制作中的废料扔掉。这样的现象与劳育中勤俭节约的价值观可谓背道而驰。通常的教育方式是劝说学生珍惜纸张,这种做法虽然在一定程度上减少了浪费现象,但难以激发他们的自觉性和主动性,长效性也不佳。究其原因,是因为学生没有感受到纸张的价值,感觉爱惜纸张对自己不那么重要。

经过思考与重构,我尝试调整教育思路,开展积极教育理念指导下的惜物的积极教育策略。将劳动元素“纸张”作为课堂的重要嘉宾,与心理学科突出的活动属性结合,围绕纸张设计开展劳动价值观塑造的潜能主题心理课“撕纸穿人挑战”。通过团辅活动的载体与纸张的劳动元素的融合,可以提高心理健康教育与劳育两方面的学科素养。

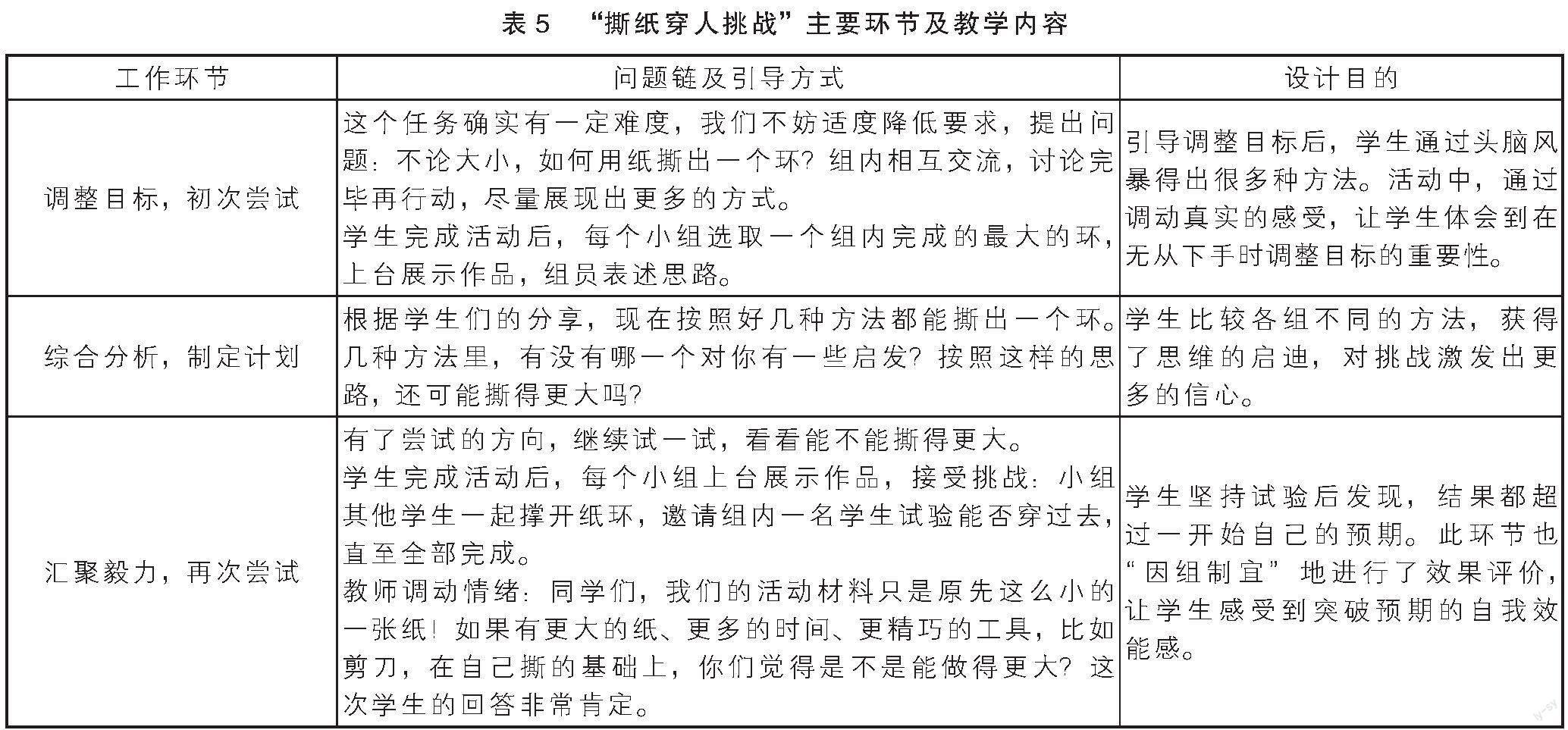

“撕纸穿人挑战”类似于一个脑筋急转弯,谜底是一种特别的撕纸方式。为了让学生增强挑战成功的震撼感,提高对纸张、对自身潜能的珍视,在刚揭示任务后可以预先做一个小调查。若有学生事先体验过这样的活动,请这些学生保守秘密,并赋予课堂观察员的身份。在公布挑战后,教师以问题链的形式,引导各组有些无从下手的学生一步一步迎接挑战,最后引用公式“目标+计划+毅力=潜能的激发”,归纳出调整目标、制定计划、坚持不懈的潜能激发三部曲。问题链及引导方式见表5。

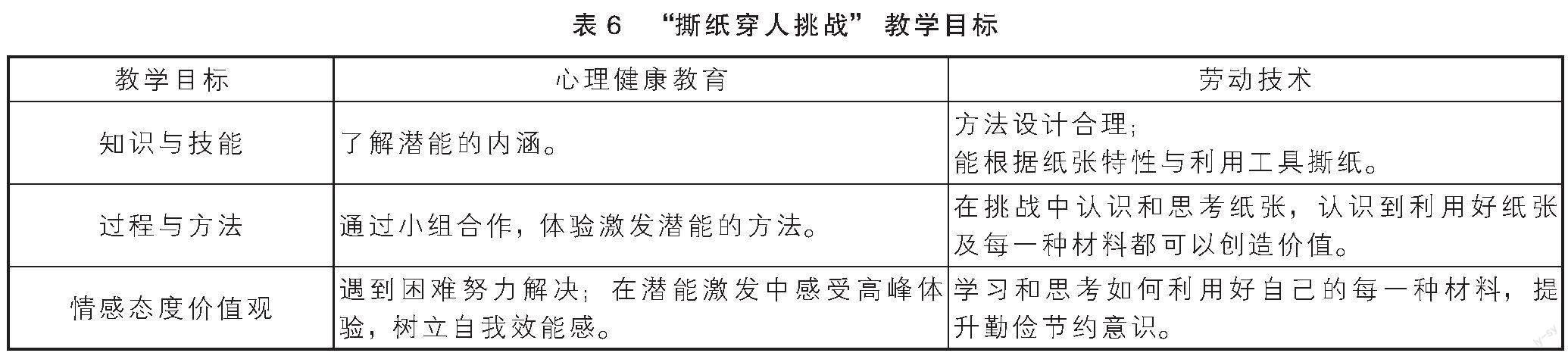

“撕纸穿人挑战”在心理健康教育与劳动技术两学科中有不同的目标。(见表6)

本课将合适的团辅活动载体与劳动元素“纸张”结合,创设“心育+劳育”的课堂。本课的纸张是前几节劳动活动后剩下来的材料,本堂课后,在劳动制作中,学生乱丢废纸废料的违规情况有了很大的好转。其实光是从纸张这一具有劳动符号的工具与团辅活动中具有挑战性的任务出发,可以创作多种团辅活动,如“宝塔高高高几层”“小组合力踩报纸”等。还可以引入纸板、木板等其他具有劳动符号的工具,以号召培养劳动课勤俭节约的美德精神,从其他的角度切入,学科元素的方式更多样化。在开展这类活动时,也可以选用之前的剩余废料做素材,给学生带来更深刻的劳育感触。

总而言之,劳动过程中含有心理成分与认知成分,学生通过劳动实践,获得的内在品质和能力会更稳定、可持续。因此,心理与劳动两门学科的融合设计可以达到1+1>2的育人效果。我对打造“心育+劳育”课堂进行了一系列创新尝试,当然,过程中仍有诸多问题需要进一步探索。期待未来克服困难,一步步发现更多有效融合的方法。

参考文献

[1]俞国良,靳娟娟. 心理健康教育与“五育”关系探析[J]. 教育研究,2022,43(1):136-145.

[2]夏雪梅. 跨学科项目化学习:内涵、设计逻辑与实践原型[J]. 课程·教材·教法,2022,42(10):78-84.

[3]张良,师雨. 现代劳动教育需要怎样的课程内容设置——基于劳动形态的分析视角[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2023,22(5):88-94.

[4]夏雪梅. 在学科中进行项目化学习:国际理解与本土框架[J]. 教育研究与评论,2020(6):11-20.

[5]刘长江,王帆,赤宏娟,等. 日常违规的效应及其心理机制[J]. 心理技术与應用,2023,11(4):245-256.