门店选址对到店自取意愿的影响*

■ 高旻幸 赵 红

1.中国科学院大学经济与管理学院 北京 100190

2.中国科学院大学中丹学院 北京 100190

0 引言

到店自取(BOPS)为消费者提供了“线上选品,线下自取”的全新体验。在所有全渠道履行倡议中,到店自取被认为是最重要的一个[1]。众多商家开通了到店自取功能。例如:优衣库提供淘宝下单,门店自提功能。盒马邻里支持用户App 下单,次日店铺自提。美团、饿了么等平台也推出到店自取选项。

研究发现,对于零售商而言,到店自取提供了交叉推广产品的机会[2],对线下购买频率和线上购买金额有显著的正向影响[3]。对于消费者而言,BOPS服务比送货上门更灵活也更经济[4]。

基于到店自取的诸多优势,学者们对于什么因素会影响消费者到店自取的使用意愿展开了广泛探讨,发现门店密度、产品多样性程度、竞争强度[2]以及距离和产品涉入度[5]都会影响到店自取意愿。

门店选址是零售商重要决策之一。关于门店位置对于到店自取意愿影响的讨论一直存在。但学术研究集中在物理距离角度,如Kim 等发现距离越近到店自取意愿越高[5]。然而,对于同等距离下,商店位置类型不同对到店自取意愿影响的研究尚未涉及。

在实体零售领域,商场店和社区店是两种具有代表性的购物形式。商场的优势在于其丰富的体验性[6],同时,它可以为消费者提供的交叉光顾和比较购物的机会[7]。然而,由于消费者行为的变化和来自不同零售业态的竞争加剧,商场关闭的数量正在上升[8]。与之相对的是,设立在“回家路上”的社区店备受关注。社区店通常是指服务社区群众的属地型商业[9],能够在一定程度上提升民生获得感和幸福感[10]。伴随着我国城市化率的提高,新社区的不断形成,社区商店这种新的零售形式越来越多的出现在人们视野中。例如,社区餐饮袁记云饺2021 年每月新开店数都在25 家以上。2021 年完成A轮融资的“零食很忙”80%的门店都在社区内。

本研究专注于比较商场店与社区店两种风格迥异的商店形态,以及他们如何影响消费者的到店自取意愿。研究发现,促进定向消费者更偏好选择商场店进行到店自取,而预防定向消费者则倾向于选择社区店。这种匹配效应通过激发消费者对商场店多样性和对社区店便利性的积极联想而实现。

1 理论基础与概念界定

1.1 调节匹配理论

调节匹配理论以调节定向理论为基础。调节定向指个体在为实现目标而进行的自我调节过程中所表现出的动机和特定方向,包括促进定向和预防定向。前者追求理想自我,积极争取,尽可能获得奖励、提高收益;后者追求责任自我,消极规避,尽可能逃避惩罚、降低风险[11]。而调节匹配指的是:如果个体的调节定向与其行为策略之间形成匹配,将能更好地激发个体行为动机。例如,促进定向个体倾向于采用渴望-接近策略、预防定向个体倾向于采用警惕-回避策略[12]。更具体地,学者发现,在语言风格上,对预防型(相对于促进型)消费者而言,陈述性(相对于修辞性)语言更能产生评论有用性感知[13]。在信息偏好上,以预防型(相对于促进型)的个体更倾向于选择功能性(相对于享乐性)信息[14]。然而尚未有研究讨论消费者调节定向类型与店铺位置的匹配,本研究填补了这一空白。

1.2 联想网络理论

联想网络理论指出,大脑中的信息由不同的认知单元所构成,每个认知单元包含一个结点及与之相关的联想要素。当某结点被激活,则与之相关的联想要素也被激活。已有研究从多种角度运用了联想网络理论:从联想强度上,狭窄的品牌定位能产生更紧密、更容易激活的品牌联想,从而更容易抵御新的竞争对手[15]。从联想方向上,Lee[16]通过联想网络结点的双向影响,证实了产品信念也会影响国家形象,就像“法国”可以从记忆中检索“香水”一样,反方向的联想也是存在的。从联想类型上,童泽林发现[17]企业家慈善低曝光度会使消费者联想到企业家谦卑形象。本研究从联想类型的不同出发,认为消费者面对商场店和社区店这两种不同类型的店铺时,将产生不同类型的联想。

1.3 感知多样性

感知多样性是指消费者对产品组合感知到的差异化数量[18]。一般认为多样性程度越大的产品组合越受个体喜爱。因为他们提供了更多的备选项以满足消费者的挑选需要[19]。研究表明,亚马逊、阿里巴巴等平台的成功与其能为消费者提供多样化选择的能力息息相关[20]。然而,过多的选择可能导致选择过载[21]。鉴于感知多样性对消费者行为的影响,众多研究探讨了如何做来影响消费者的感知多样性,发现产品列表的展示是否存在视觉边界[22]、货架布局形式[23]都能影响消费者的感知多样性。但现有研究大多集中于店铺产品的展示形式来影响感知多样性,本研究从另一个角度出发,提出店铺可以通过选址的决策,影响消费者的感知多样性。

1.4 感知便利性

以往研究将便利性解释为用户评估一项技术是否允许他们以简单直观的方式完成预期操作的程度[24]。研究已经确定了便利性的方面,例如访问便利、交易便利以及持有后的便利[25]。同时,众多学者结合认知评价理论等,考察了感知便利性对于消费者采纳新产品的影响,发现感知便利性可以促进消费者对于移动零售应用程序[24]、手机银行[25]的使用意愿。在到店自取领域,Gielens 等从访问方便、收集方便以及调整方便3 个角度验证到店自取的渠道优势[26]。而对于新兴的社区商务研究,周冲冲等[27]证明了社区团购便利性对消费者参与社区团购意愿具有显著解释力。以往研究虽然探讨了社区店的便利性,但尚未由研究通过比较社区店和其他类型店铺带给消费者的便利性感知,本研究从渠道比较的角度,探索出社区店便利性特征的具体内涵。

2 假设推导

2.1 店铺位置形式与消费者调节定向的交互作用

在经济决策过程中,具有不同调节定向的个体表现出显著差异。一般来说,预防定向个体表现出更为警惕的态度和更大的风险规避;而促进定向个体表现出更迫切的探索模式和更大的风险承担[11]。

商场是一种典型的零售环境。“体验式消费”是商场最鲜明的特性[6]。同时,消费者有比较购物的愿望,而商场的聚集属性满足了他们的需求[7]。对于促进定向消费者而言,商场店能提供较多的交叉购买机会、满足消费者一站式购买和更大考虑集[28]的需求,为他们提供更多的享乐体验,更容易激发他们到店自取的意愿。

由于零售行业竞争加剧、在线零售兴起以及拥挤等因素,消费者对商场的追捧程度大不如前。与之相对的是,具有“家的温度”的社区店铺热度渐增。虽然社区店和商场店同为线下渠道,但社区店有自己独特的优势。首先,社区店以一定居住区为载体,具有邻近性特定。研究发现即使距离相对远的购物场所有更低的价格,消费者也会选择就近商店购买商品[29]。此外,地理上的邻近可以降低消费者的感知风险,因为一旦出现问题,消费者很容易退换[30]。第二,消费者往往高频次地接触社区店,这一过程使他们对社区店产生熟悉感,从而产生积极的情感联系[31]。对于预防定向消费者来说,选择“家门口”的社区店铺对于他们来说熟门熟路,可以最大程度的节省探店寻路和退换成本,是到店自取的高性价比选择。

为此,本研究提出假设1:

假设1:消费者调节定向与商店位置形式对消费者到店自取意愿有交互影响。

假设1a:对于促进定向的消费者而言,相较于社区店,商场店更可能提高消费者到店自取的使用意愿。

假设1b:对于预防定向的消费者而言,相较于商场店,社区店更可能提高消费者到店自取的使用意愿。

2.2 感知多样性和感知便利性的中介作用

多样性是影响消费者满意度的重要因素[21]。提供更多种类选择的商家被认为具有更好的信誉和专业知识,从而提高了消费者的感知质量和购买可能性[32]。更进一步地,即使实际的品种保持不变,更高的品种感知可以吸引消费者[18]。对于促进定向消费者来说,冒险和提高收益是其固有秉性,他们更追求在更全局的范围以及更大的考虑集内挑选商品[28]。故而商场店能满足其多样化挑选的需求,进而提升到店的意愿。而对于预防定向消费者来说,进入商场店可能带来高额寻路成本,多样性饱和可能导致不确定性增加并导致决策延迟,违背了他们对于规避风险的诉求,故而到商场店进行自取的意愿偏低。

便利性是零售商保持竞争力的重要手段[33]。对于消费者而言,便利的各个方面,如商店的位置、结账的速度[34],都将影响消费者的决策,包括客户对零售商的看法以及客户支付意愿和忠诚度[33]。对于预防定向消费者来说,社区店开设在消费者最熟悉的社区环境,具备访问便利性[31];且消费者在购买后遇到服务故障或需要额外服务时更容易进行维权,具备售后便利性[29]最能激发预防定向消费者的到店自取意愿[31]。

为此,本研究提出如下假设:

假设2:对于促进定向的消费者而言,相较于社区店,商场店更可能提高消费者到店自取的使用意愿,感知多样性发挥了中介作用。

假设3:对于预防定向的消费者而言,相较于商场店,社区店更可能提高消费者到店自取的使用意愿,感知便利性发挥了中介作用。

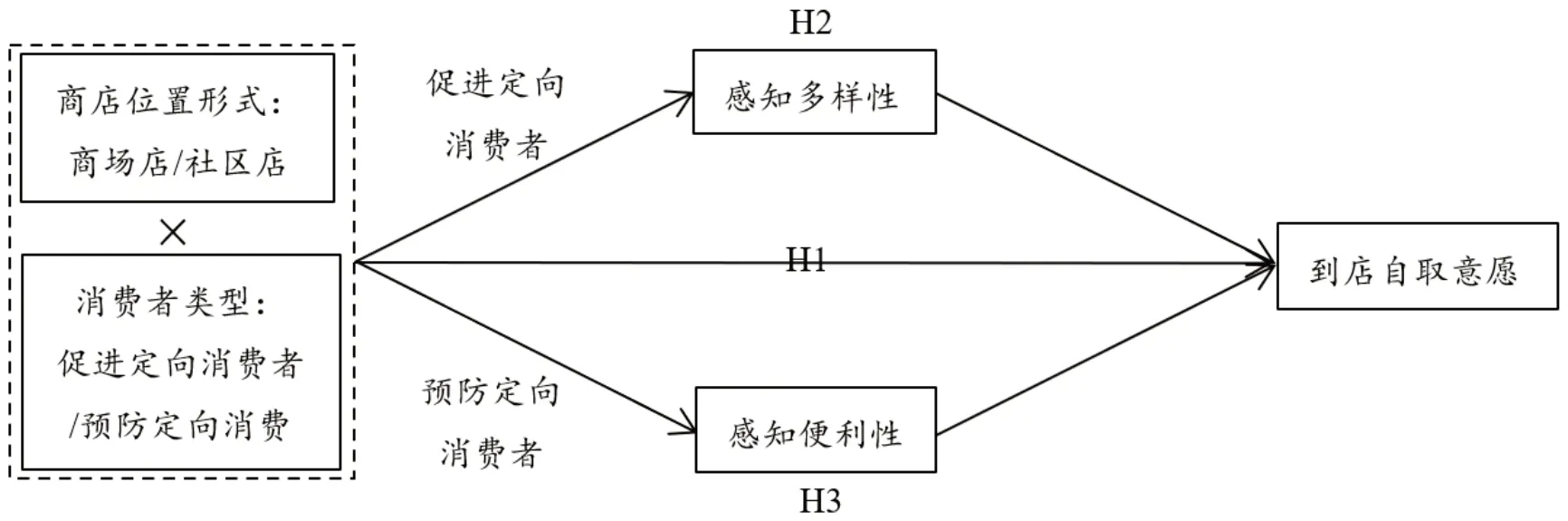

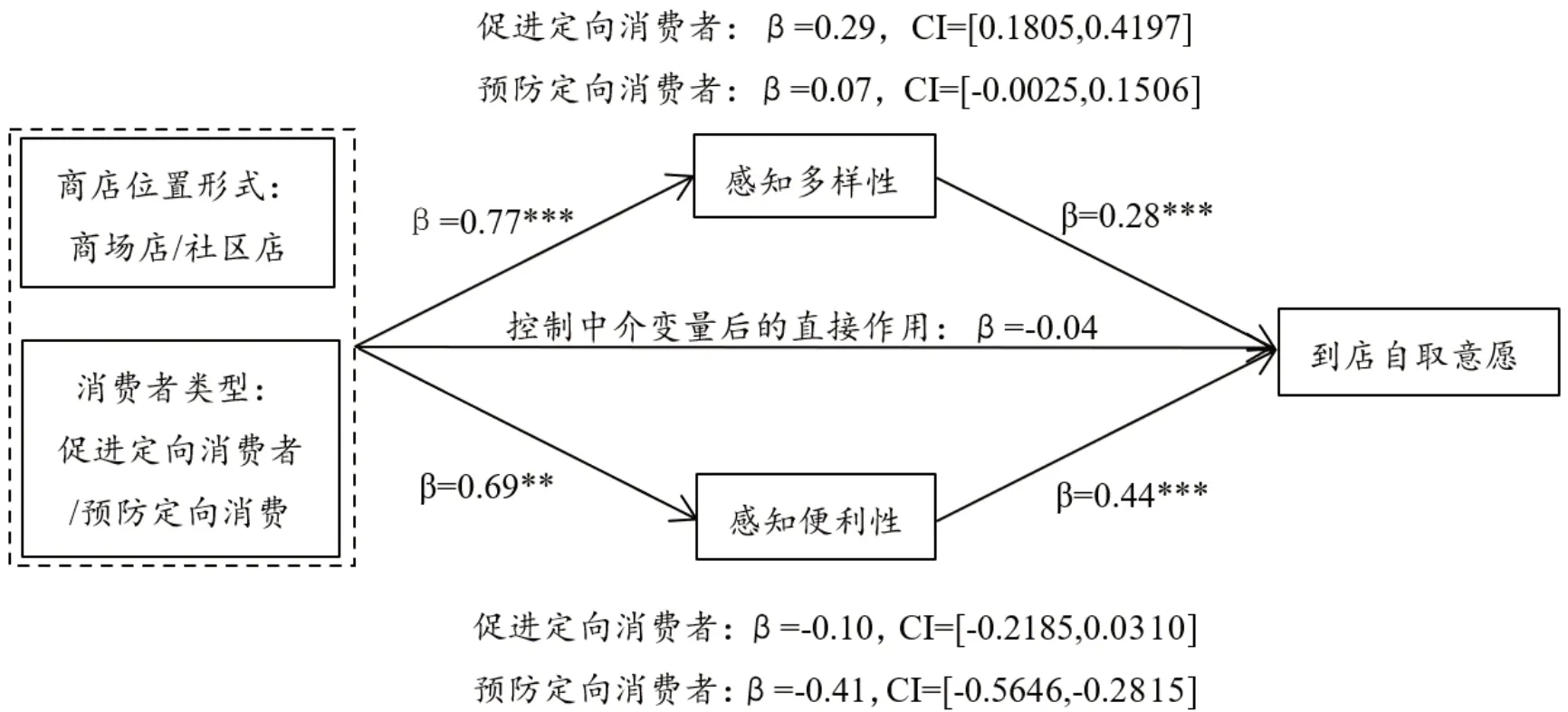

综上,提出本研究的理论框架(如图1)。

图1 假设模型

3 实验1:商店位置与调节定向的内隐联结

实验1 采用内隐联想测验(IAT)考察个体是否会潜意识地将商场店/社区店的店铺位置与促进定向/预防定向相联系(假设1)。

3.1 实验设计与被试

本研究通过Credemo 招募了160 名被试,剔除反应时长过长(大于3000ms)和过短(小于300ms)的24 名被试后,剩余136名被试。其中男性61人,女性75人,20岁以下5 人,21~30 岁57 人,31~40 岁49 人,41~50 岁1 人,51~60 岁8 人。本研究用4 个词汇分别代表商场店与社区店的位置特征,依据调节定向的概念,提取8个关键词汇分别表征促进/预防定向特征(如表1)。

表1 IAT词汇列表

3.2 实验流程

在Credemo 平台上,被试被告知他们将进行词汇分类的游戏,屏幕中央将依次出现一系列词汇,他们要通过按键的方式尽快将出现的词汇进行准确归类。

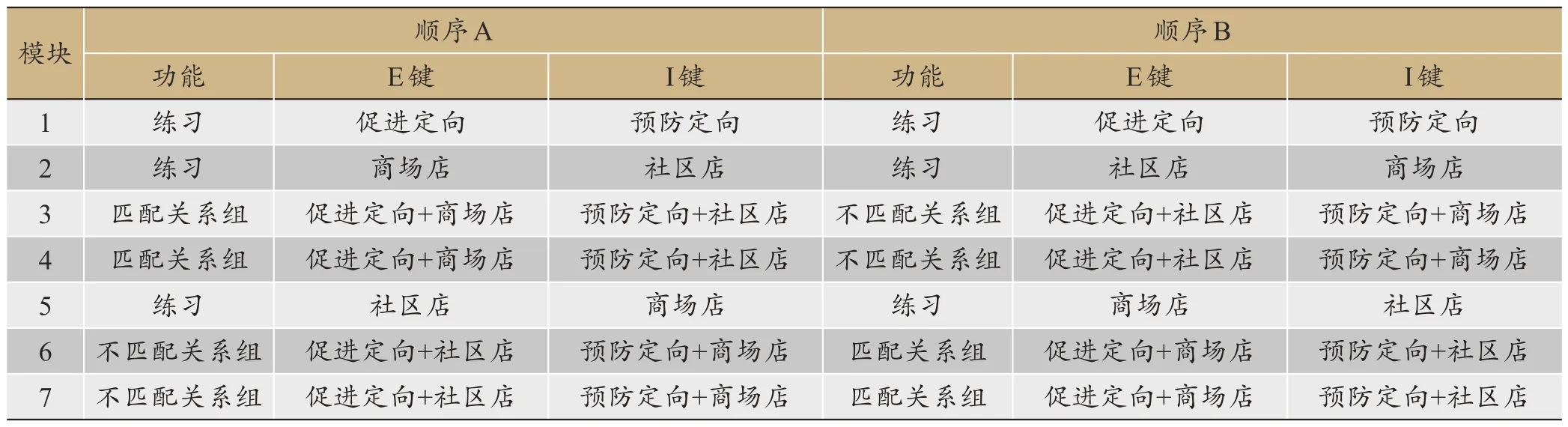

实验1 沿用IAT 范式(如表2)[35]:类别名称(商场店铺-社区店铺与/或促进定向-预防定向)被放置在屏幕的左/右下方,目标词汇位于中央。被试通过按键对其归类:若目标词汇同左下方概念一致,按“E”键;反之,按“I”键。IAT 实验共包括7 个模块。模块1、2、5、6 为练习模块,3、4、6、7是观测模块,在顺序A中,模块3、4为概念匹配组,6、7 是概念不匹配组。而顺序B 中,概念不匹配组被提前。80名被试参与了顺序A的实验,另外80名参与了顺序B的实验。

表2 IAT模块按键分配表

3.3 实验结果

研究采用D-score 算法进行数据分析,对于被试的错误响应,在响应时长上增加600 毫秒作为惩罚。删除了反应速度不合要求被试数据后对剩余被试响应时长进行分析。结果显示,概念匹配组被试响应时长(M=978.69ms, SD=203.92ms)要远低于概念不匹配组(M=1142.19ms, SD=247.50ms)。D-score 数值区别于0(Md=0.32>0, SDd=0.40;t(135)=9.50,p<0.001),响应时长差异显著,为商店位置与调节定向之间的联结提供了初步证据。

4 实验2:商店位置与调节定向的交互效应及内在机制

4.1 实验设计

本实验的目的是检验商店选址与消费者调节定向如何共同影响消费者的到店自取意愿以及其内在机制。实验为2(商店选址)×2(消费者调节定向类型)的组间因子设计。实验通过Credamo平台进行,共410位被试,13人未通过注意力测试,有效数据397 份。其中男性153人,女性244 人,20 岁及以下17 人,21~30 岁228 人,31~40岁116人,41岁以上26人。

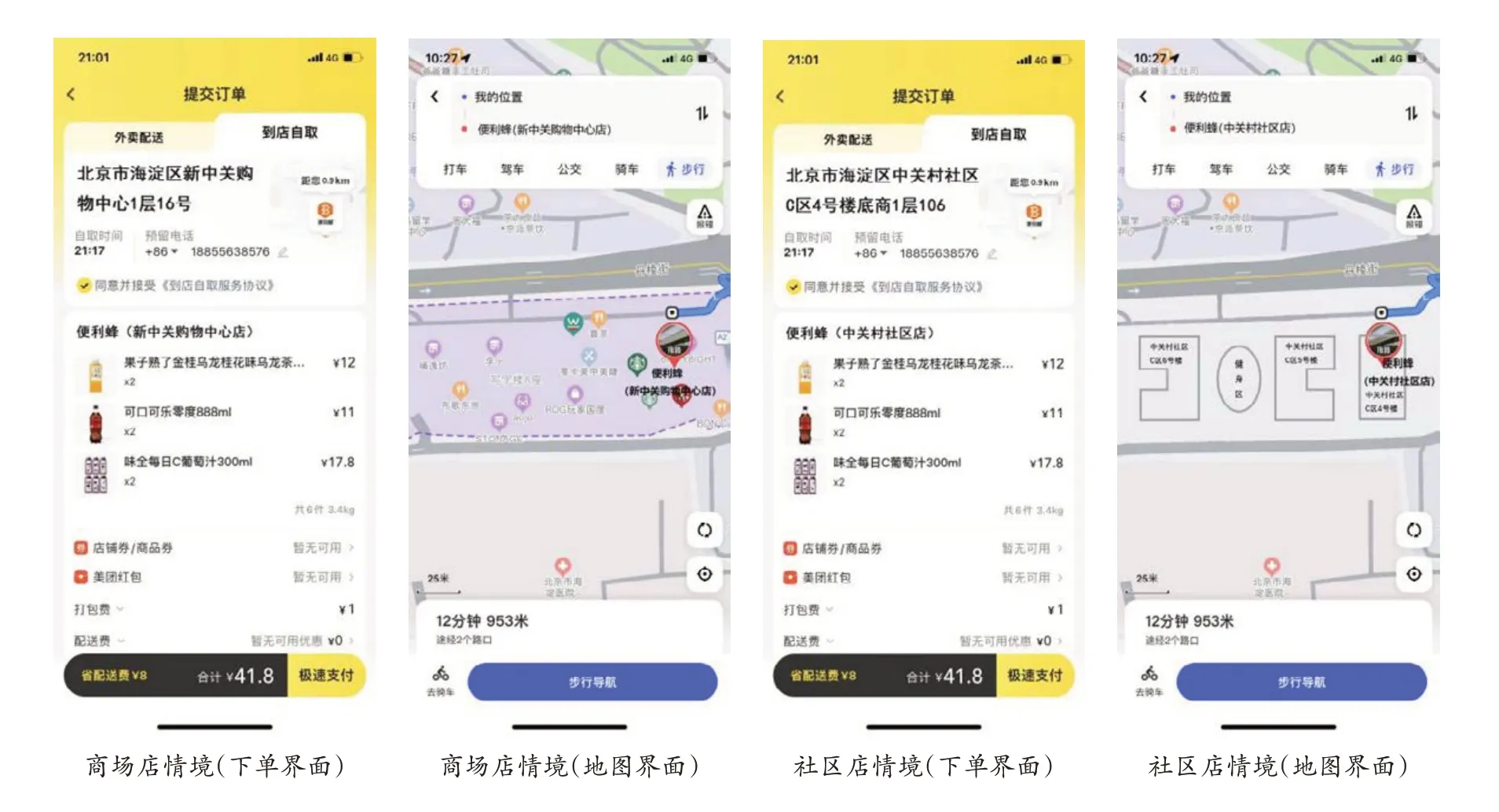

4.1.1 到店自取店铺

实验的刺激物是饮料,形成两个实验情境(商场店、社区店)。所使用的刺激材料如图2:商场店情境(下单界面)和社区店情境(下单界面)展示了美团界面,在消费者下单时,发现门店提供到店自取选项并显示了相应店铺的地址。商场店情境(地图界面)和社区店情境(地图界面)展示了对应店铺的地图位置情况。对于商场店,目标店铺便利蜂周围还存在着很多其他店铺,而对于社区店,目标店铺周围体现了社区情景。

图2 实验材料

4.1.2 消费者调节定向度量

本研究采用Lockwood 等[36]设计的调节定向量表进行测量,该量表包括促进/预防定向两个维度,共18 个题项。本研究将促进定向问项总分减去预防定向问项总分,以中位数进行二分,高于中位数为促进定向[37]。

4.2 实验程序

首先,被试阅读一段引导语“假设您居住于北京市中关村社区,您准备在美团上购买一些饮料来招待朋友,打开下单界面后,您发现附近的便利蜂提供了到店自取的选项”。然后,被试会随机阅读到某店铺(商场店/社区店)刺激材料。阅读完毕,回答到店自取意愿[38]、感知多样性[22]与感知便利性[39]量表。最后,对被试进行调节定向测量并收集人口统计信息。

4.3 实验结果

4.3.1 商店位置形式与消费者调节定向的交互效应

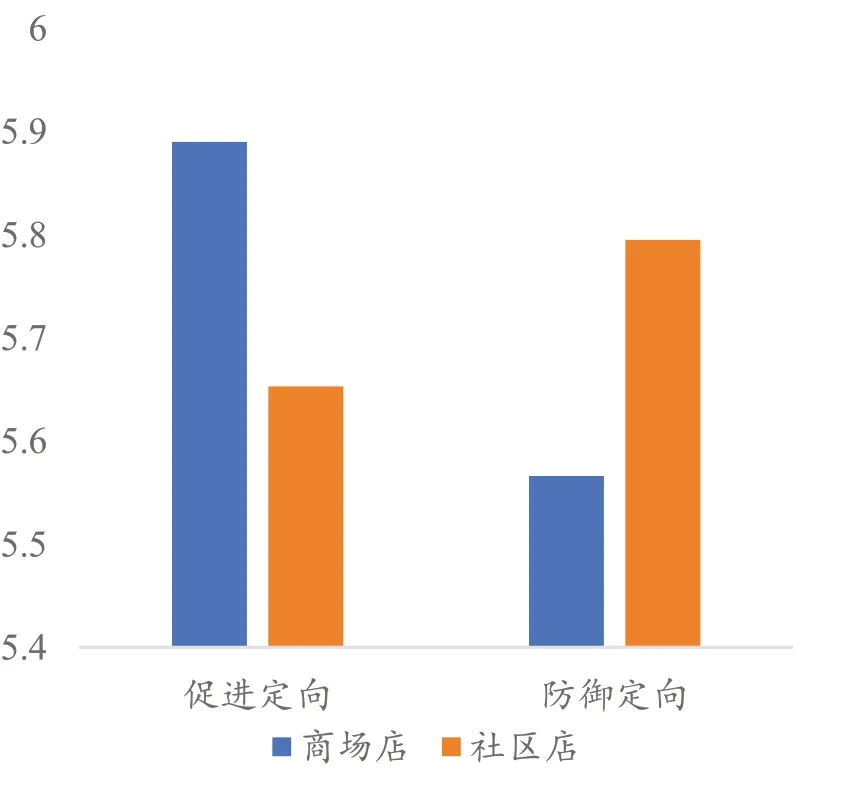

双因素方差分析结果表明,商店位置选址的主效应不 显 著(M社区店=5.724,SD=0.890,M商场店=5.732,SD=0.879,F(1,396)=0.009,p>0.1),消费者调节定向的主效应也不显著(M促进定向=5.77,SD=0.930,M预防定向=5.68,SD=0.833,F(1,396)=1.903,p=>0.05),商店位置形式与消费者调节定向类型的交互效应显著(F(1,396)=7.265,p=0.007<0.05)。简单效应分析(如图3),结果显示,对于促进定向消费者,消费者更愿意在商场店进行到店自取(M商场店=5.890,SD=0.855,M社区店=5.653,SD=0.987,F(1,198)=3.519,p=0.062),对于预防定向消费者,消费者更愿意在社区店进行到店自取(M商场店=5.566,SD=0.875,M社区店=5.795,SD=0.778,F(1,197)=3.788,p=0.053)。由此,假设1得到验证。

图3 商店选址与消费者调节定向类型对到店自取意愿交互效应

4.3.2 感知多样性与感知便利性的中介效应

使用PROCESS插件中的模型8进行调节中介分析,重复抽取样本量为5000,在95%置信区间下,对中介效应进行检验。结果显示,感知多样性(LLCI=0.0914,ULCI=0.3702,不含0)和感知便利性(LLCI=0.1270,ULCI=0.5252,不含0)的调节中介模型显著。

进一步分析感知多样性对不同调节定向消费者的中介效应,结果表明,在促进定向组,感知多样性中介效应显著(LLCI=0.1805,ULCI=0.4197,不包含0),而在预防定向组中,感知多样性中介效应不显著(LLCI=-0.0025,ULCI=0.1506,包含0)。这一结果说明对于促进定向消费者,感知多样性中介商店位置形式与消费者调节定向类型的交互效应,对于预防定向消费者,感知多样性的中介效应不存在。对感知便利性在不同消费者调节定向下的中介效应分析结果表明,在预防定向组,感知便利性中介效应显著(LLCI=-0.5646,ULCI=-0.2815,不包含0),而在促进定向组中,感知便利性中介效应不显著(LLCI=-0.2185,ULCI=0.0310,包含0)。证明了对于预防定向消费者而言,感知便利性的中介效应。假设2、3得到支持,具体数据如图4。

图4 商店选址与调节定向交互效应的中介路径

5 结论与展望

本研究关注到店自取的新渠道零售,通过两项实验研究了商店位置与消费者调节定向类型对消费者到店自取使用意愿的影响,得出以下结论:对于促进定向的消费者,对多样性的感知促进他们到商场店进行到店自取。对于预防定向的消费者,对便利性的感知促进他们到社区店进行到店自取。

本研究具有重要的理论贡献:第一,本研究丰富了到店自取使用意愿的前因研究,现有研究大多关注地理距离、商店密度以及商品特征[2][4]如何影响到店自取意愿,但还未有研究涉及同等地理距离下,何种因素会影响到店自取意愿,本研究填补了这一空白。第二,本研究对社区店和商场店进行了对比研究,扩充了渠道比较的相关研究。现有营销渠道研究多聚焦于线上和线下渠道,而对同为线下的两种渠道的研究极少。第三,本研究丰富了联想网络理论的运用场景,现有研究已展开关于消费者联想的讨论[17]。本研究承袭这一思路,验证了消费者对于商场店和社区店产生的不同联想。

同时,本研究对商业实践有着重要的指导意义:第一,企业在到店自取的店铺推荐上,可以通过大数据刻画用户画像,评估其调节定向类型,推荐不同位置的店铺。第二,商家还应充分考虑感知多样性与便利性对的作用。积极地通过各种方式向消费者强调到店自取的便利性以及产生的多样性寻求机会。第三,本研究为政府推动社区商业发展提供参考价值。今年7月商务部发布的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划》体现出政府对社区商业的关注。为此,本研究探究了社区店的店铺形象联想和目标人群,为促进该领域发展提供思路。

本研究的局限性在于:第一,本研究对于到店自取的情境设计较为单一,并未考察当商品种类以及数量变化之后的消费者到店自取意愿。第二,本研究通过量表测度了消费者的调节定向类型,未来的研究可以通过任务启动法等其他方法操纵被试的调节定向类型。