陈志英:不倒的“女飞大旗”

刘创

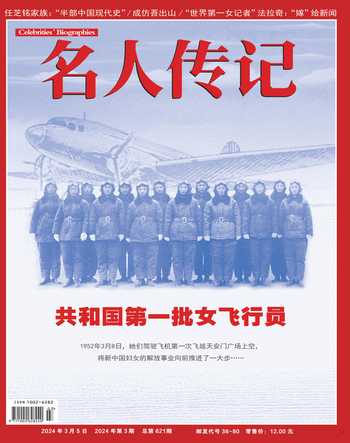

1968年8月的一天,八宝山烈士公墓,一场隆重而肃穆的追悼会正在举行。悼词中对十名因执行专机任务而牺牲的同志,尤其对此次任务的领队,被称为“中国女航空员的一面旗帜,也是全中国妇女的一面旗帜”的陈志英,给予了极高的评价。

陈志英曾经多次受到毛泽东主席接见,在共和国的女飞行员序列中占有多个第一:第一个女飞行中队长、第一个女飞行指挥员、第一批飞直升机的女飞行员、第一批女子特技飞行员……而她,也是新中国成立后,第一个为航空事业献身的女飞行员。

“女飞大旗”

正如悼词中肯定的那样,陈志英的确是一面旗帜,是飞行队公认的“女飞大旗”。她身高一米七多,天生古道热肠、乐于助人,在队里的绰号就叫“大旗”。这个绰号是在她当中队长后,队里的姐妹们送给她的,从师长到士兵,大家都喊她“大旗”,姐妹们除了在正式场合叫她大队长,私下里当着她的面都叫她“陈大姐”,她不在场时提到她就叫“陈大旗”,一直叫到她人生的最后一天。

选拔到飞行中队的这些姑娘都是各部队和学校里的尖子,本事大,脾气也大,都是“刺头”。作为整个飞行中队的大姐,陈志英的飞行技术没说的,刻苦训练也不用说。就连那些连男飞行员都不正眼看的女兵也对她钦佩有加、五体投地,便足以说明一切。

在第一批女飞行员里,陈志英资格最高、职务最高、军衔最高、威信最高。中华人民共和国成立女子飞行队初期,她是第一批入队的,其他队员入队时也都是她负责接待安排的。那时条件差,飞行员们都住在一个大房子里,睡大通铺。据同为首批女子飞行员的秦桂芳回忆,她入队那天,就是陈大姐替她拿行李把她领进宿舍的。安顿好后,陈志英让她们睡觉,可新来的几个人互相对视着谁也不动弹,有人说:“你不走,我们咋睡?”原来陈志英当时留着短发,还像男同志一样梳了个“四六分头”,人又高高大大的,还是粗嗓门,姐妹们都以为她是个男同志。陈志英见她们磨磨蹭蹭,一边自语“你们不睡,我可要睡了”,一边钻进了被窝。这时候大家才知道她是个女同志,都不好意思地笑了。

此后,她们一直将这次初见时的误会当笑话谈,陈志英高大结实的背影也从此深深刻在了姑娘们的心里,大家知道,这个团队里有陈大姐,靠得住,踏实。

陈志英是地道的上海姑娘,本名陈新妹,1928年1月出生在江苏宝山(今上海宝山)。虽然出身工人家庭,且父母早逝,但身处中国最前沿的新思想发源地,再加上大哥、二哥都是老地下党员,她二十岁时就入了伍,思想和身体都过硬,上海解放不久,又考入华东军政大学。她一直为自己报考这所院校感到幸运,中国组建女子飞行中队时,第一个选人地点就是华东军政大学。她是第一批报名的,也是第一批入选的,更是第一批单飞的。

穿着“列宁式棉军装”坐上军列的时候,陈志英和同行的学员们开口闭口都是飞行,虽然连飞机都没摸过,心却早就飞到天上去了。没想到,她们报到后的第一件事居然是由陈志英牵头,给组织上签了份保证书。

保证书的起因是一份“禁婚令”。

“禁婚令”是空军司令员刘亚楼在迎接首批女飞行学员的动员大会上提出的:“五年内不准谈恋爱,如果下不了这个决心,就不要去航校了。”在去航校的车上,陈志英提议:“为了响应‘禁婚令,咱们向领导写份保证书,五年内不谈恋爱,如果需要,十年二十年一辈子都行。你们说好不好?”同行的几个学员一致同意。就这样,首批女飞行员最后都写了保证书。

由此,陈志英成了学员队的主心骨、定盘星,大事小事都是由她拿主意、定方向、想办法,生活上她更是知心大姐,訓练中的所有问题也都由她出面协调解决,是公认的“女飞大旗”。

很多学员在家都是娇小姐,来这里能吃上空勤灶的四菜一汤已经是特殊待遇了,但她们还觉得难以下咽。陈志英就把基地领导的饭菜端过来给她们看,“咱们因为要上天飞,吃的是馒头喝的是牛奶,很不错了,校级领导吃的也不过就是窝窝头高粱米大萝卜咸菜”。她还脑子一转,早餐前先带着同寝的学员们跑三千米,累得她们饥肠辘辘,跑完步回来闷头就吃,大家再也不挑食了。

她们最早接触的美制PT-19双座教练机非常老旧,连座舱盖都没有,很多飞机的蒙皮上还打着补丁,几架飞机共用一副螺旋桨、轮胎,一架起飞,别的飞机就只能停在停机坪上,这让学员们多少有些失望。有的学员甚至说:“这飞机都不如我家的拖拉机。”陈志英就给学员们开会,打消她们的厌飞心理。她不讲大道理,只是拉家常,时不时一字一顿地自问自答:“咱这身飞行服意味着什么?新中国、首批、女、飞行员!国家还贫穷,还弱,但咱要心理上强。凭啥同样的条件,他们男学员就能满天飞?咱开着这样的飞机上天,不是更能证明女人也一点不差,也顶半边天,甚至是一整片天吗?”

女孩子天生胆量小和力量弱,想真的驾机上天,光靠几句口号和几页决心书根本不行,有的学员飞机还没离开跑道就吐得昏天黑地,还有的闻到汽油味就干呕不止。同场训练的男学员难免冷嘲热讽道:“女娃子就是娇气,坐飞机都吐,还想开?不够现眼的。”学员中阮荷珍对航空汽油反应最强烈,刚开始上机哪怕只飞五分钟,下机时也是面色苍白一身虚汗,吐得满身都是。陈志英说你多跟机飞几次,过了那道坎儿就好了。结果不仅没好,反而加剧了,阮荷珍一看到飞机就胃疼,一想到当天要上机,没起床就开始吐。时间久了,阮荷珍想,自己可能不适合飞行,开始打退堂鼓准备好被淘汰了。

陈志英没事时就找她在停机坪上来回转,冲着那些飞机指指点点:“上天吐的人又不止你一个,队上至少一半人都吐,有些男学员不是也吐?咱穿上军装,又穿上飞行服,多不容易,国家目前很困难,花大钱培养咱们,可不能因为晕机而灰心掉队。”说着她居然从口袋里摸出一小瓶航空汽油来,“我特地找地勤教官给你灌的,你带在身边,没事就打开闻闻,习惯了这味道,肯定就好了。放心,教官说了,等汽油挥发没了再找他,管够。”

这个法虽然又笨又损,却真的有效,汽油味闻习惯了,陈志英的心理疏导也初见成效,再上天阮荷珍真就不吐了。她不仅没落下学习进度,反而突飞猛进,飞训成绩全部是A,成为四个第一批放单飞的女学员之一,并且在四个单飞学员里排第一名,成了新中国第一个单飞的女飞行员,被称作“中国第一飞天女”。继1956年5月驾机开辟拉萨高原航线后,她又于半年之后带领机组从西安首飞延安,开辟了延安空中航线。阮荷珍晚年回忆说:“多亏了陈大姐,要不我怎么能体会到首飞革命圣地延安的荣耀?”

陈志英不仅热心还有耐心,从衣食住行到思想工作再到技能训练,事无巨细、事事关心,队里可以没有教官,没有领队,但是不能离了陈志英,她,就是那根压得住阵脚的定海神针。

中国女子特技飞行的先驱

不飞特技,辜负蓝天。世界上几乎所有的知名飞行员都有过特技飞行的经历,新中国首批女子飞行员,如果不参与特技课目训练,飞出几个漂亮的高难度动作,不仅在未来的战场上缺少一种险中取胜的本领,还会有终生的遗憾。故而1957年陈志英在出任长春第二航校学员大队副大队长伊始,便着手女子特技飞行训练。

在长春第二航校,陈志英的主要工作是制订训练大纲,培训新中国第二批女飞行员。当时训练部门已经粗略地制订了训练大纲草案,对其进行深入研究后,特别是对比了男女学员的训练大纲后,她发现有些课目在女学员的大纲上并未列及,特别是一些高难度的特技课目。

对于这种“男女有别”,陈志英向校领导表示了自己的不满:“我认为男女学员的训练课目应该一样,男飞行学员能飞的课目女飞行学员也能飞。”校领导似乎预料到了她会跑来提意见,解释道:“男女学员毕竟有区别,女学员心细,动作柔和,但胆小,力量也相对较弱,有些课目不太适合。更何况,你们第一批女飞行员是速成的,现在是第二批,要有条不紊地正规教学,马虎不得。这不是歧视你们女同志,这是从生理条件和客观条件多方面考虑决定的,希望你能理解。”

陈志英等第一批学员的确属于速成,为了赶上1952年三八节在天安门上空亮相,她们实际在训时长只有七个多月,而且她们在航校时有很多课目没飞,特别是斤斗、螺旋、大坡度、滚翻等危险特技动作,甚至连跳伞课目都省略了,更重要的是,第一批学员飞的是里-2型,现在飞的是更先进的雅克-18型。

陈志英首先承认了女学员力量小这一先天不足,但是力量小也还是能操纵飞机的,而且胆量绝对不小,“飞行不需要大力士,而是大智慧。体检合格的女飞行员都有足够的力量,可以胜任各种极端状态下的飞行操控动作”。在她的力争下,女飞行学员与男飞行学员的训练大纲基本保持了一致。随后她又向校领导立下军令状,一个月时间雅克-18由女学员单飞,而且第一个飞雅克-18的就是她自己:“我做不到,怎么要求学员们做到?”这条军令状的含义通俗地讲就是,以往雅克-18要飞近一年的课目,她要在一个月的时间里飞完。

领导们居然同意了陈志英的这个“无理要求”,她也成功地按期完成了任务。这期间吃了多少苦不必细表,带飞教员的那句话足够说明:“搞不懂谁在训练谁,天不亮就跑来敲我房门,天黑了还拉着我鼓捣飞机,我都瘦了五斤,幸亏陈副大队长人高马大,不然早趴下了。”

一个月后的大屯机场,大坡度、螺旋、零度翻滚等一系列高难度动作行云流水,当陈志英开着飞机像一片鹅毛般轻轻落在跑道上时,在场的航校师生和军区领导报之以热烈的掌声。

早在20世纪二三十年代,中国就有了第一批华侨女飞行员,其中就有辛亥革命烈士秋瑾之女王灿芝。此外,中国第一个飞特技的女性张瑞芬、第一个献身航空事业的女性朱慕飞、为抗日募捐曾到世界各地进行飞行表演的著名女影星飞行员李霞卿,都曾驾机遨游蓝天,也都或多或少地接触和飞出过特技动作,而陈志英是新中国成立后,第一个在天上翻跟头的女飞行员。女子特技飞行首飞成功之后,媒体报道中称其“开了新中国女性飞特技的先河”,它向那些对新中国飞行员的飞行技术表示怀疑的西方世界宣告:中国飞行员,行。中国的女飞行员,更行!此后,陈志英便在自己的课堂上时常提及美国女飞行家埃德娜的那句名言:女子可以胜任男子的一切工作,甚至可以做得更好!

之后,陈志英开始着手女学员的特技飞行训练。她处理过无数次险情,尤其是学员们的心理险情。有一次,学员汪云飞螺旋课目,按课目教案,要从三千米高度直接螺旋翻滚到九百米,再松舵拉杆改出螺旋。这个动作难度大,而且极其考验学员的素质,一边要克服巨大的心理压力,一边要盯住高度和速度表,还要手拉脚蹬地配合,允许误差只有两三秒钟时间。由于过度紧张,汪云在改出螺旋后,脚还一直僵硬地蹬着舵,瞪圆了的眼睛直勾勾的有些呆滞。眼看要再一次进入螺旋了,陈志英没有大声叫喊,只是轻声提醒,一边不住地拍打着她僵直的大腿。她知道,此时如果大声喊叫只会让汪云更紧张,更不知所措。当然她也没有参与动作——如果汪云不自己改出螺旋而是由她操作,就会造成挥之不去的心理阴影,也许一年半载这个动作她都不敢再单飞。陈志英用力握住辅助舵杆,紧紧地盯着仪表,不到万不得已她坚决不参与动作——雅克-18机型在这个高度,只能改出一次螺旋,低于八百米高度,就意味着第二次改出时间不足,唯一的结果就是坠机。下了飞机,一身大汗的汪云后怕得差点哭出声来:“只差三十米高度,陈大队长如果音调再高一点,我肯定手忙脚乱栽下去了。”

女娃子们在航校时确实给陈志英“添了不少乱”,但她只是批评,从不责怪,语调温和、关爱有加,而且事情过去了就不再提,只要学员不再犯。她觉得思想工作做好了,学员们才能放下包袱轻装前进。

刺激惊险的工作中也有云淡风轻的儿女情长,就在首飞雅克-18的这次特技飞行训练的一个月时间里,二十八岁的陈志英不仅让所有人竖起了拇指,还意外地收获了爱情。这么多年,太多的人对她紧追不舍,但她都“无感”,没想到这次竟是她“倒追”一个比她小六岁的飞行教员,上演了一场精彩的姐弟恋。

这个飞行教员叫柯庭煜。

幸福只有九年半

陳志英在工作上凡事都抢在最前面,谈恋爱也是主动出击。不过她自己也没想到恋爱来得那么突然。

那个周末,陈志英坐班车进城时,见一个少尉军官旁边空了个座位便坐了过去,两个人很自然地从姓甚名谁聊到工作、生活的方方面面。当得知柯庭煜和自己一样也是江南人时,她更觉亲切,心里那根有关爱情的弦就动了一下。柯庭煜的文化程度、工作表现、人品性格、飞行技术等各方面都符合她潜意识里的标准,唯独年龄比她小了六岁。

不仅年龄差六岁,一个是副大队长,一个是小教员;一个是营级干部,一个只是小排长。自己又人高马大的没有女人味,这可怎么办?陈志英翻来覆去想了几天反而轻松了:她认准的事,多大险阻也不达目的决不罢休,在天上飞是这样,在地上寻爱也是。

像制订飞行预案一样,她居然鬼使神差地列出一份详细的“追柯攻略”。她时常以探讨飞行技术为名,以学员的身份把他请到自己的宿舍,还细心地把空勤灶发的水果和糖都给他留着——柯庭煜级别不够,不在发糖的名单上。周末她只要没有出勤任务,肯定早早就坐在班车上等着,跟他一起进城看电影、逛商场,她甚至还学会了跳交际舞,就是为了制造一点和他亲密接触的机会。渐渐地,柯庭煜从最初把陈志英当领导、大姐和老乡看待,到被她的热情炙烤得面红耳赤心如鹿撞。

两人的恋情公开之后,有祝福的,也有叫好的,有惊诧的,更有嘲讽的,甚至还有人背地里说柯庭煜“攀高枝吃软饭”,说陈志英“养小女婿”。有个领导还专门找柯庭煜谈话:“你们之间的年龄差距、职级差距都太大了,知道基地上都怎么说吗?咱自古可是一向讲究门当户对的,这影响很不好。”柯庭煜反驳道:“大作家丁玲的丈夫陈明就比她小十三岁,两人恩恩爱爱、同舟共济;马克思可是无产阶级的革命导师,夫人燕妮也比他大四岁多。”这么一来,领导也被他说得哑口无言。回来后他跟陈志英说起这事,陈志英向他竖起了大拇指。

爱情之花如约绽放,然而,幸福的日子没满十年便匆匆结束。

那天早上,时任飞行团副参谋长的陈志英率一个由三架直-5型直升机组成的机组执行一次专机外勤任务,送一外国军事代表团去天津杨村机场观看飞行表演。一号和二号主机分别乘坐着代表团的客人和陪同的军方领导,她则率副机作为探路者首先起飞。

离目的地杨村并不远,总计也就只有四十分钟航程,这在陈志英执行的任务中几乎可以说是最短、风险最小的一次任务,起飞前她还拍了拍驾驶员潘隽如的肩膀以示鼓励,这是她每次非主驾航程的惯用动作,无声包含着信任、安抚和肯定。

但是谁也没想到,这是这位中华人民共和国第一批女飞行员中的老大姐一生中最后一次飞行。

8点15分,直升机一边飞一边降低高度,杨村机场的地面塔台已经能清晰地看到机身上大大的白色编号“3584”四个数字。但就在此时,飞机突然低吼一声,盘旋翻滚着失去了操纵。

新中国第一批飞直升机的女飞行员只有三人,本次任务的主驾驶员潘雋如是其中之一,无论技术经验、心理素质、处置险情的判断能力都绝无问题,但即便是这样技术过硬的驾驶员也根本来不及处置此种情况。连向地面报告的时间都没有,飞机一头栽在离降落场只有四公里的地面上,瞬间被一片黑红的烈焰笼罩……

陈志英的牺牲日是1968年7月25日,结婚日是1958年11月22日,只有大约九年半的幸福时光。当时儿子小飞八岁,女儿小红才十个月。幸运的是,两个孩子由保姆照顾得很好,后来保姆又把自己的外甥女赵秀芝介绍给柯庭煜,为了给孩子一个完整的家,柯庭煜答应了,他唯一的要求是对孩子要好。赵秀芝和柯庭煜有了孩子后为之取名“向英”,意在纪念这位平凡而又传奇的“女飞大旗”。他们和孩子,以及所有人都相信,陈志英的人虽然不在了,但那面猎猎迎风的大旗,永远不倒。