脑灌注成像技术辅助血管再通治疗急性缺血性脑卒中

刘丽娜 石英娜 孙 伟

1. 淮南职业技术学院医学院,安徽 淮南 232001; 2. 淮南新华医院影像科,安徽 淮南 232052;3. 淮南新华医院CT室,安徽 淮南 232052

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke, AIS)是中老年常见疾病,主要由动脉粥样硬化所致,起病急促,脑供血动脉管腔出现狭窄或闭塞,脑组织缺氧缺血,进而坏死,影响神经功能[1]。AIS易导致患者残疾和死亡,治疗的关键在于尽早恢复缺血脑组织再灌注。AIS的治疗方案包括溶栓治疗、血管介入治疗、机械取栓等[2-3]。临床通常建议早期进行静脉溶栓治疗,但溶栓治疗受时间窗影响,部分患者应用溶栓药物治疗效果不显,因此,尽早明确患者血管情况,有利于治疗方案的确定。随着影像学技术的发展,电子计算机断层扫描灌注成像技术(computed tomography perfusion, CTP)逐渐应用于脑组织血液灌注情况的评估中,可准确了解病变血管[4]。鉴于此,本研究尝试分析CTP技术辅助血管再通治疗应用于AIS患者的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2020年12月—2022年12月淮南新华医院收治的134例AIS患者临床资料,按照治疗方案不同分为观察组(67例)和对照组(67例)。观察组中,男性37例,女性30例,年龄50 ~ 72岁,平均年龄(63.11 ± 5.80)岁,中度狭窄45例,重度狭窄或闭塞22例。对照组中,男性35例,女性32例,年龄51 ~74岁,平均年龄(64.00 ± 5.98)岁,中度狭窄44例,重度狭窄或闭塞23例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》中相关标准[5],经临床诊断为AIS;②起病至入院时间不超过8 h;③美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分[6]不低于10分;④初次发病;⑤临床资料完整。排除标准:①有头部创伤或颅内出血史;②合并其他心脑血管重症;③合并凝血功能异常;④合并癫痫发作;⑤存在溶栓禁忌证;⑥合并肝、肾等严重功能障碍;⑦入组前48 h内接受过抗凝治疗;⑧造影剂不耐受者;⑨随访脱落。

1.3 方法

对照组经CT平扫确诊为ASI后,给予阿替普酶(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG生产,批号:S20110052,规格:50 mg∕支)0.9 mg∕kg进行静脉溶栓治疗,首次静脉注射总量的10%,在1 min内推注完毕,剩余剂量于1 h内泵入,用药总量不超过90 mg,溶栓治疗后24 h给予抗凝、抗动脉硬化药物,若溶栓效果不显著,经进一步检查后根据患者情况选择调整用药策略或进行血管介入、机械取栓治疗。

观察组入院后给予CTP检查,采用联影640层螺旋CT进行平扫,确定无脑肿瘤和出血征象,进行CTP扫描。层厚0.5 mm,单圈旋转时间0.5 s,将高压注射器与容积CT连接,将40 mL碘普罗胺注射液(拜耳医药保健有限公司广州分公司,批号:国药准字H10970165,规格:50 mg ∶ 15 g)用30 mL生理盐水进行配比,于右肘静脉以6 mL∕s的速度进行注射,注射6 s后开启扫描,电流100 mAs,电压80 kV,总时长约1 min,静脉期扫描时间35 ~ 60 s,间隔5 s,动脉期则为11 ~ 34 s,间隔2 s,面积16 cm2。扫描结束后采用系统对灌注参数进行分析并生成三维图像。根据患者灌注三维图像判断其罪犯血管位置和狭窄情况,进行静脉溶栓并制定后续的干预措施,溶栓治疗与对照组一致。

1.4 观察指标

1.4.1 血管再通情况 溶栓治疗后24 h采用CT血管成像(CT angiography, CTA)进行脑梗死溶栓分级(thrombolysis in cerebral infarction, TICI)[7]进行评估:0级为无灌注,血管闭塞远端无顺向血流;Ⅰ级为造影剂部分通过阻塞血管,但未充盈远端;Ⅱa级为造影剂充盈闭塞血管,但排空速度缓慢;Ⅱb级为造影剂充盈闭塞血管,排空速度较缓;Ⅲ级为造影剂充盈且排空速度快;以Ⅱb ~ Ⅲ级为血管再通良好,血管再通良好率 = (Ⅱb + Ⅲ级)∕总例数 ×100%。

1.4.2 血流动力学 治疗前和治疗后7 d采用脑血管血液动力学监测仪(上海示才生物科技有限公司,型号:CVHD-3000)对两组治疗前后的最小血流量(Qmin)、颈动脉最小血流速度(Vmin)、动态阻抗(dynamic resistance, DR)水平进行检测。

1.4.3 神经功能 采用NIHSS量表评估两组治疗前和治疗后7 d的神经功能,5分以下为轻度卒中,5~ 20分为中度卒中,20分以上为重度卒中,最高42分。

1.4.4 意识情况 治疗前和治疗后7 d采用格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma scale, GCS)[8]对2组意识状态进行评价,重度意识障碍3 ~ 8分;中度意识障碍9 ~ 11分;轻度意识障碍12 ~ 14分;正常15分。

1.4.5 并发症 记录治疗过程中发生出血转化、血管再闭塞、系统出血、脑水肿等AIS血管再通治疗后常见相关并发症。

1.4.6 死亡率 记录治疗期间和出院后3个月内死亡例数。

1.5 统计学分析

采用SPSS 22.0软件分析数据,Qmin、Vmin等计量资料符合正态分布,以()表示,组间对比,采用独立样本t检验;组内对比,采用配对样本t检验;计数资料用(%)表示,组间比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。检验水准α= 0.05。

2 结 果

2.1 两组血管再通情况对比

观察组患者血管再通良好率高于对照组,差异有统计学意义(P< 0.05),见表1。

表1 两组急性缺血性脑卒中患者血管再通情况对比[n(%)]

2.2 两组血流动力学指标对比

治疗后,观察组Qmin、Vmin和DR水平较对照组更高,差异有统计学意义(P< 0.05),见表2。

表2 两组急性缺血性脑卒中患者血流动力学指标比较()

表2 两组急性缺血性脑卒中患者血流动力学指标比较()

注:观察组采用电子计算机断层扫描灌注成像辅助血管再通治疗;对照组采用阿替普酶静脉溶栓质量。Qmin为最小血流量;Vmin为颈动脉最小血流速度;DR为动态阻抗与治疗前比较,ta、b、c、d、e、f = 7.647、6.853、7.821、5.631、5.072、6.314, P < 0.05。

治疗后463.92 ± 15.33c 420.39 ± 17.35f 15.390< 0.001组别观察组对照组n Qmin∕(mL∕s)治疗前3.80 ± 0.46 3.82 ± 0.45 0.254 0.800治疗后4.79 ± 0.48a 4.43 ± 0.40d 4.716< 0.001 Vmin∕(cm∕s)治疗前8.36 ± 0.88 8.40 ± 0.81 0.274 0.785治疗后9.79 ± 0.88b 9.34 ± 0.76e 3.168 0.002 67 67 t P DR∕(Pa·s∕mL)治疗前388.33 ± 13.20 387.41 ± 14.05 0.391 0.697

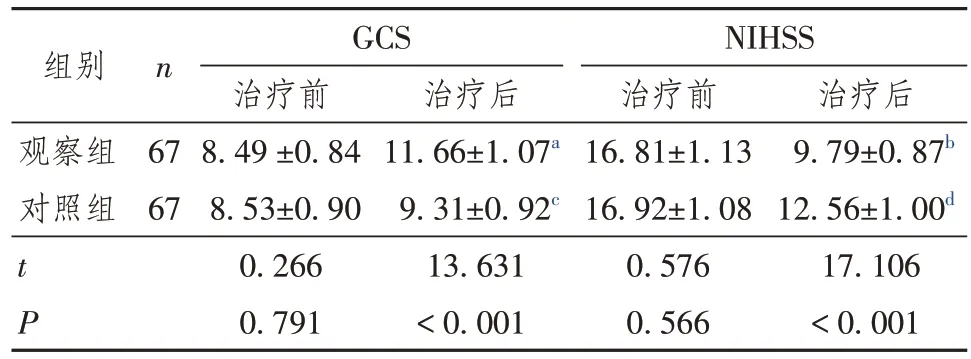

2.3 两组神经功能和意识情况对比

治疗后,观察组GCS评分较对照组更高,NIHSS评分较对照组更低,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组急性缺血性脑卒中患者神经功能和意识情况对比(分,)

表3 两组急性缺血性脑卒中患者神经功能和意识情况对比(分,)

注:观察组采用电子计算机断层扫描灌注成像辅助血管再通治疗;对照组采用阿替普酶静脉溶栓质量。GCS为格拉斯哥昏迷评分;NIHSS为美国国立卫生研究院卒中量表。与治疗前比较,ta、b、c、d = 9.634、13.952、7.257、9.167, P < 0.05。

治疗后9.79±0.87b 12.56±1.00d 17.106< 0.001组别观察组对照组n GCS治疗前8.49 ±0.84 8.53±0.90 0.266 0.791治疗后11.66±1.07a 9.31±0.92c 13.631< 0.001 67 67 t P NIHSS治疗前16.81±1.13 16.92±1.08 0.576 0.566

2.4 两组并发症和死亡率对比

两组并发症率和3个月死亡率比较,差异无统计学意义(P> 0.05),见表4。

表4 两组急性缺血性脑卒中患者并发症和死亡率对比[n(%)]

3 讨 论

AIS可能受高血压、糖尿病、肥胖、冠心病等基础疾病诱发,粥样硬化斑块发生破裂、出血或是脱落,进而导致血栓,影响脑部血液循环,发生神经功能损伤等[9]。AIS是脑卒中患者占比较高的类型,病因是脑动脉狭窄或闭塞导致的脑组织缺血和缺氧,使得微血管床发生损伤,脑组织发生局部功能性毛细血管丢失[10]。AIS患者需在有效再灌注时间窗内进行静脉溶栓治疗,以达到恢复脑组织血供、保护神经功能的目的[11]。但部分患者应用静脉溶栓的收益不高,或是超过时间窗,此刻需要对缺血半暗带情况和罪犯血管情况进行明确,以调整治疗方案,改善血管再通治疗效果。

本研究中,观察组血管再通良好率、血流动力学指标、GCS评分高于对照组,NIHSS评分较对照组更低(P< 0.05),提示应用CTP技术辅助血管再通治疗可有效改善治疗效果。随着影像学技术不断发展,CTP逐渐应用于AIS的临床诊断,且具有较高准确度[12]。急性发作期患者受限于治疗时间窗,数字减影血管造影、磁共振等方式耗时较长,适用性较低。CTP作为一种功能影像学检查技术,对比剂经静脉快速推注,缺血损伤区进行连续且多次扫描,获得损伤区的时间-密度曲线,再纳入数学模型对灌注参数进行计算,并进行图像重建、染色处理,从而获得脑部血液循环伪彩图,从而反映AIS脑部血液灌注情况[13-14]。根据CTP扫描结果,找出责任血管,评估缺血病灶的范围和程度,进而选择治疗方案,从而提高血管再通率。但有学者认为,在治疗前进行CTP检查会延误治疗时机,进而加大不良事件发生率[15]。本研究显示,两组并发症发生率和3个月死亡率比较,差异无统计学意义(P> 0.05),提示应用CTP技术辅助血管再通治疗具有较高安全性。通过CTP技术,可有效鉴别梗死区与缺血半暗带,对缺血半暗带范围进行早期确定,为进行静脉溶栓或是其他血管再通治疗方案提供依据[16]。患者可尽早获得更适宜的治疗,促进灌注异常区尽早恢复血液灌注,使侧支循环代偿能力尽早恢复,改善脑组织缺血缺氧情况,促进患者获得良好预后,NIHSS评分也随之降低。但本研究仍存在不足之处,本研究仅对3个月内预后情况进行随访,未来还需对患者进行进一步随访,以明确远期疗效。

综上所述,CTP技术辅助血管再通治疗应用于AIS患者治疗,可有效提高血管再通治疗效果,保护神经功能,促进患者康复。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突