中华优秀传统文化融入高中数学教学:意义、原则与途径

沐方华 张哲

【摘 要】 中华优秀传统文化融入高中数学教学,对实现文化传承、坚定文化自信、落实立德树人根本任务具有重要作用.中华优秀传统文化融入高中数学教学,需要解决“融入”的意义、“融入”的原则、“融入”的途径等问题.中华优秀传统文化融入高中数学教学有助于深化学生对数学的理解,增强学生的学习兴趣,端正学生的人生态度,遵循科学性、主体性、关联性、综合性的融入原则,通过情境创设导入文化,经由新知探究应用文化,借助问题解决重现文化,利用材料阅读引入文化,开展实践活动感受文化等途径.

【关键词】 中华优秀传统文化;高中数学教学;融入

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》提出,结合学生年龄特点和学科特征,数学课程内容有机融入中华优秀传统文化,充实丰富培养学生社会责任感、创新精神、实践能力相关内容[1].2021年,教育部颁发的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》(以下简称《指南》)强调,充分发挥中小学课程教材承载的中华优秀传统文化教育功能,我国古代数学成就是中华优秀传统文化的重要部分,我国传统数学成就以数学典籍、数学家的发明创造及人物传记等具体内容为主要载体融入高中课程教材中[2].中华优秀传统文化融入高中数学教学是落实《指南》的重要方式,也是数学学科以文化育人的历史使命.对于融入中华优秀传统文化的高中数学教学,“融入”的意义是什么?“融入”的原则是什么?“融入”的途径有哪些?这些问题值得深入研究.

1“融入”的意义

中华优秀传统文化是中华民族的根与魂,是实现伟大复兴的精神保障[3].考虑到高中数学教学主要包括教师、学生、数学内容三个研究对象,相应地,中华优秀传统文化融入高中数学教学的过程主要涉及教师、学生、数学内容三个方面.其中,融入中华优秀传统文化的高中数学教学对学生的意义毫无疑问是首屈一指的,所以本文主要从其对学生的意义进行研究.

1.1 深化学生对数学的理解

高中数学内容包括数学知识、数学方法、思想方法等.高中数学教学,不仅需要学生掌握数学结论,也需要学生能够了解结论是如何被发现、发展、应用的,以及这些结论蕴含的思想方法.中华优秀传统文化蕴涵丰富的数学思想方法、数学精神,将其融入高中数学教学,可以使学生了解数学概念的历史背景与来龙去脉,帮助学生更好地理解数学内容和数学发展.

1.2 增强学生的学习兴趣

中华优秀传统文化有人文典故、经典篇目、科技成就、艺术与特色技能等载体形式,将中华优秀传统文化融入数学教学,使学生认识中国古代的历史人物、发现发明、特色技艺等,感受中华优秀传统文化的丰富多彩、博大精深,激发学生的好奇心,提高学习的兴趣,增强刻苦钻研的精神.比如,在学习三角函数y=Asin(ωx+φ)时,利用中国古代水利灌溉工具筒车,创设文化情境,导入新课,引导学生构建数学模型来刻画筒车的匀速圆周运动,使学生在数学建模过程中感受中国古代发明之伟大,增强学生探究三角函数图象的兴趣,激发学生学习的积极性与主动性.又如,著名数学家吴文俊根据中国古代解方程的计算方法和笛卡儿的坐标法,提出用计算机证明几何定理的“吴方法”,实现几何定理机器证明的设想,以此鼓舞学生积极投身数学探究,激发学习兴趣.

1.3 端正学生的人生态度

中华优秀传统文化包含古代人们在技术发明、科學探索、历史典籍等方面的突出贡献,蕴涵自强不息、敬业乐群、严于律己的人生态度.中华优秀传统文化融入高中数学教学,使学生感受文化,增强家国情怀,坚定文化自信,提升人文素养,完善自身的人格发展,培养学生积极的学习态度与数学观.比如学生在学习 “简单几何体的表面积与体积”时,融入祖暅原理,即“幂势既同,则积不容异”,根据此原理可以求出柱体、锥体、台体和球体的体积.祖暅原理的发明,早于他国一千多年,是中华传统文化的卓越成就,体现中华民族的独特智慧,促进学生增强文化自信,激发爱国情怀,发展自强不息的精神.又如,介绍我国古代杰出的数学家秦九韶,他的著作《数书九章》囊括了宋元时期中国数学的主要成就,特别是系统总结并发展了高次方程的数值解法与一次同余问题的解法.此外,秦九韶提出了非常完备的“正负开方术”和“大衍求一术”,这对我国古代数学的发展产生了广泛而深远的影响.秦九韶是一位既重视理论也重视实践,既善于继承也勇于创新的数学家,被赞誉为“他那个民族,那个时代,并且确实也是所有时代最伟大的数学家之一”.通过引入秦九韶的故事,培养学生刻苦钻研、勇于创新的科学精神,树立积极的人生态度.

2“融入”的原则

根据数学教育学、教育心理学的理论原理,结合中华优秀传统文化进课程的教育目标,中华优秀传统文化融入高中数学教学主要有四条原则.

2.1 科学性原则

科学性原则是指融入高中数学教学的中华优秀传统文化内容要符合中国古代历史事实,结论正确,具有科学性、确定性,融入的数量合适,布局科学.此原则是高中数学教学融入中华优秀传统文化内容的最基本原则.要以严谨理性的态度,选取有科学依据的中华文化融入教学中,历史时间、地点、人物、事迹等内容不能随意更改或胡乱编造,也不可抬高或贬低,不能为了内容的奇特有趣而失去文化本身的真实性,避免出现任何谬误.

2.2 主体性原则

主体性原则是指融入高中数学教学的中华传统优秀文化能被学生理解、接受,符合学生的认知水平,能够启发学生思考,使学生从中华优秀传统文化中收获知识与思想方法,产生对相关的优秀传统文化的探究兴趣,并能使学生感悟科学精神,增加民族自信,避免给学生带来任何负面效果.《指南》强调教学要遵循学生认知规律,贴近学生实际[2],因此,融入高中数学教学的中华优秀传统文化要结合高中不同年级的学生的知识储备、认知水平、思维能力等因素,对选取的优秀传统文化原始资源进行加工与剪裁,以恰当的形式呈现,比如古代文化的文言文翻译,要符合学生的认知基础.

2.3 关联性原则

关联性原则是指融入高中数学教学中的中华优秀传统文化,要与高中数学内容紧密联系,两者有机结合,呼应匹配,不能脱离具体教学内容,生拉硬拽,油水分离.特别地,对于与高中数学内容中蕴涵的重要思想方法相关的中华优秀传统文化,要重点融入,这有利于启发高中学生数学思维,引导学生感悟优秀传统文化中的思想方法,促进学生积极思考问题解决的方案.比如,在“用二分法求方程的近似解”这节之后,引导学生阅读并思考中国古代历史上的方程求解,《九章算术》已记载开平方、开立方的开方方法;隋唐数学家王孝通研究出求三次方程的正根的数值解法,贾宪用“立成释锁法”来解三次或三次以上的高次方程,同时贾宪还提出了更加简便的“增乘开方法”;南宋数学家秦九韶提出了“正负开方术”,此法可以求出任意次代数方程的正根.关联以上传统文化,皆可使学生认识到中国古代数学家对方程求解的研究逐步深入,成就斐然.

2.4 综合性原则

综合性原则是指融入高中数学教学的中华优秀传统文化不局限于数学文化,不同时期、不同学科背景等综合性历史文化皆可进入课堂,比如科技成就、书画艺术、文化遗产、建筑园林等.中华优秀传统文化是中华儿女几千年来不断探索的珍贵财富,不同时期与领域的思维特征、文化内容使数学展现出不同的特点,具有中华传统文化特色,它们有助于拓宽学生视野,提升审美与人文素养,增强文化自信,提高民族自豪感.比如,在学习“指数函数与对数函数”章节时,可以在章引言导入我国古代著名建筑良渚遗址,介绍该古城存在的时期,大约为公元前3300年~前2300年,如何测定这么古老建筑的存在时期呢?实际上是考古学家利用指数函数,根据遗址中的遗存物碳14的残留量进行测定,通过介绍中国古建筑存在时期的精准判定,突出指数函数在解决古今中外的实际问题中有着广泛应用.

3 “融入”的途径

上面研究了“融入”的意义与原则,下面通过一些具体案例,研究中华优秀传统文化融入高中数学教学具体和有效的途径.高中数学教学环节主要有情境创设、新知探究、问题求解、总结回顾、巩固实践等.将中华优秀传统文化恰当地融入教学各环节,是中华优秀传统文化融入高中数学教学的重要途径.

3.1 通过情境创设导入文化

在引入数学概念、定理、公式之前,用恰当的方式介绍其在中华文化中的历史背景,创设文化情境,追溯数学知识的来龙去脉,由优秀传统文化导入数学内容,促進学生了解概念、定理的起源与发展过程,使其形成整体性的认识,有助于学生体会到数学家为概念、定理日趋完善而付出的艰辛努力和创新精神.比如,构建等比数列概念前,可导入典籍《庄子·天下》中“一尺之棰,日取其半,万世不竭”,创设文化情境,使等比数列的概念形象生动,易于学生理解.这个文化中也蕴涵了数学的极限思想,为学生对导数概念的理解做好铺垫.又如,在学习二项式定理前,导入二项式定理的产生背景,公元1世纪时期《九章算术》中记载了(a+b)2和(a+b)3的展开式,创设数学文化情境,引导学生运用从特殊到一般的思想方法,思考(a+b)n的展开式,由此顺应学生认知需求,激发学生对二项式定理的积极探究.

3.2 经由新知探究应用文化

新知探究包括数学概念、原理、公式、法则的发现探索、推导证明等过程.在新知探究中,应用中华优秀传统文化,介绍此新知在中华历史文化中的发现、探索和论证过程,激发学生对新知深入探究的主动性与积极性.在新知探究中应用优秀文化,要适时对新知的历史形成过程进行重构,回归到合情推理,还原到归纳演绎,使数学教学成为一种文化活动,使学生在新知探究中形成对新知的历史性理解.比如,在探究不等式a2+b2≥2ab(当且仅当a=b时,等号成立)时,利用第24届国际数学家大会的会标赵爽弦图,引导学生观察发现这个图形的几何特征、数量关系,激发学生对该不等式的探究与证明,同时使学生体会我国数学家对数学发展的杰出贡献.又如,在探究球的体积公式时,应用中国古代数学家推导球的体积的方法,刘徽、祖暅利用球的体积是外切牟合方盖体积的π/4,通过计算牟合方盖体积,推导了球的体积公式[4].

3.3 借助问题解决重现文化

数学问题主要包括例题、习题与试题,在问题的设置方面,选择数学历史名题、中华数学典籍中的问题、中华传统文化思想的改编题、建筑园林中的问题等,这些问题提供了中华优秀传统文化的现实背景,展现了本质性的数学知识与思想方法,使学生在解决问题的过程中,了解中华文化背景中的数学思维方式,拓展数学视野,培养学生会用数学眼光观察世界,会用数学思维思考世界,会用数学的语言表达世界[1].在问题解决中,引导学生经历古人对此问题的发现、探索、解决过程,使学生感受其中的数学思想方法,提高解决问题的自信心,同时鼓励学生用古人的方法解决现在的数学问题、由古人的数学问题提出新的数学问题,发展联想能力,培养创新精神.比如,《九章算术》中的问题“现有九节竹,下面3节总容积4升,上面4节总容积3升.问:如竹子自下而上均匀递减,则各节容积是多少?”[5]学生通过解决此问题,不仅能理解、应用等差数列的定义、通项公式,还能感受我国古代数学家的精湛解题思维与能力.高考数学试题也融合了中华优秀文化素材,比如2022年,新高考Ⅰ卷以我国南水北调工程为背景,考查棱台的体积;北京卷以我国冬奥会科技创新为背景,展示学科融合;天津卷以中国古代建筑“十字歇山”为背景,考查组合体的体积问题.

3.4 利用材料阅读引入文化

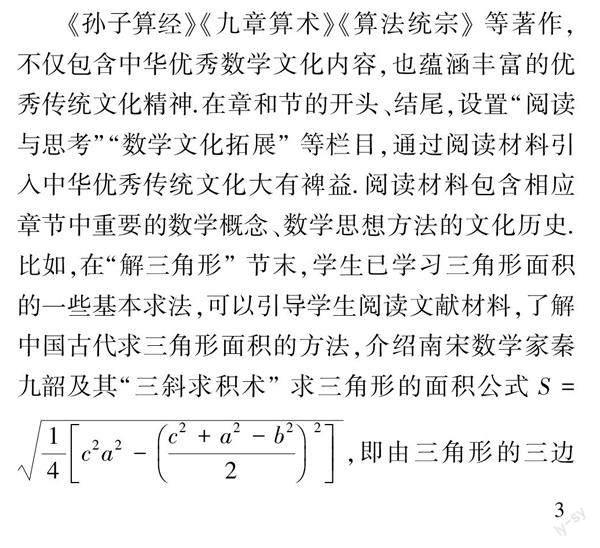

《孙子算经》《九章算术》《算法统宗》等著作,不仅包含中华优秀数学文化内容,也蕴涵丰富的优秀传统文化精神.在章和节的开头、结尾,设置“阅读与思考”“数学文化拓展”等栏目,通过阅读材料引入中华优秀传统文化大有裨益.阅读材料包含相应章节中重要的数学概念、数学思想方法的文化历史.比如,在“解三角形”节末,学生已学习三角形面积的一些基本求法,可以引导学生阅读文献材料,了解中国古代求三角形面积的方法,介绍南宋数学家秦九韶及其“三斜求积术”求三角形的面积公式,即由三角形的三边a,b,c求面积S的方法,并引导学生利用余弦定理推导“三斜求积术”,有助于学生体会中国古代学者已具有很高的数学水平.又如,在学习完“等比数列”的内容后,让学生查阅资料,了解 “中国古代数学家求数列和的方法”,即刘徽、沈括、杨辉等人对数列求和方法的探究.还可选取“平面几何和吴文俊的机器证明”的阅读材料,介绍数学机械化的发展历程与吴文俊取得的巨大数学成就.通过材料阅读引入中华优秀传统文化,激发学生思考,促进高中生的数学学习由课堂拓展到课外.

3.5 开展实践活动感受文化

开展實践活动感受文化是指以具有中国历史底蕴的文化遗址、数学成就、建筑园林、民间艺术等,作为实践活动的场域或背景,创设探究情境,引导学生探索其中的数学问题,设计实践活动的探究主题,组织学生对其进行专题研究,以独立探究、小组合作、课题研究等方式,通过撰写调查报告、研究报告、组织讨论会与演讲会、跨学科实践活动等,研究学习中国古代的文化成就,了解数学思想方法,感受文化魅力.比如,设计 “杨辉三角的性质与应用”的研究性学习,鼓励学生通过阅读书籍、上网搜索等途径对杨辉三角的历史、性质和应用进行研究,利用独立探究与小组合作结合的方式开展探究活动,撰写研究报告并进行成果交流.又如,在对数函数章节之后,布置学生开展数学文化调查的实习作业,鼓励学生查阅与对数有关的文献,了解对数概念的形成与发展,撰写数学小论文,用文章的形式展现实践成果,促进学生在实践活动中自主学习、感悟中华优秀传统文化.

4 结束语

将中华优秀传统文化以恰当的方式融入高中数学教学,对于继承中华优秀传统文化遗产,弘扬中华传统文化精神,激发爱国热情,陶冶自强情操,学好数学学科知识,都具有重要的教育教学作用.将中华优秀传统文化融入高中数学教学,不仅要重视中华优秀传统文化进数学教科书的顶层设计[6],也需对教师提出更高的要求.首先,高中数学教师要认识继承和发扬中华优秀传统文化的重要性;其次,要增加中华优秀传统文化的知识储备;再次,教师要增强以文化育人的能力,充分理解数学内容的本质,领悟其内在的数学思想方法,在教学中自然而然地融入中华优秀传统文化.

当高中数学课堂这艘航船高扬起中华优秀传统文化的风帆,它一定能劈波斩浪,昂然领航,直达胜利的彼岸!

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 中华人民共和国教育部.中华优秀传统文化进中小学课程教材指南[EB/OL].(2021-02-28) [2021-10-24].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202102/W020210203315019625573.docx.

[3] 曹一鸣.中华优秀传统数学文化进中小学数学课程:从意义到实施[J].教育研究与评论,2022(06):46-49.

[4] 钱宝琮.中国数学史[M].北京:商务印书馆,2019.

[5] 吴文俊,沈康身.中国数学史大系[M].北京:北京师范大学出版社,1998.

[6] 陈婷,李兰.中华优秀传统文化融入小学数学教科书:现实样态与行动路向[J].课程·教材·教法,2021,41(11):92-99.

作者简介

沐方华(1975—),男,安徽合肥人,正高级教师;近3年来,主持5个研究项目,1项获市优秀教育科研成果一等奖,1项获省教学成果奖一等奖;主要从事中学数学教学研究;发表论文10余篇,其中有2篇被人大复印报刊资料全文转载,2篇论文获省级以上一等奖.

张哲(1995—),女,安徽合肥人,硕士;荣获合肥市新课标“大练兵、大比武”活动团体赛一等奖、个人赛一等奖,合肥市试题征集活动市级二等奖等荣誉;主要从事高中数学课堂教学研究.

基金项目 2022年度安徽省社会科学创新发展研究课题“中华优秀传统文化融入高中数学教学的实践研究”(2022CX191);安徽省教育科学研究项目“基于新课标的数学建模能力评价的实践研究”(JK18008);合肥市教育科学研究院研究项目“建模为基·探究为径·文化为魂:三位一体数学创新育人模式二十年”.