重组人脑利钠肽对急性失代偿性心力衰竭的疗效及相关指标的影响探讨

岳晓燕 张艳芳

急性失代偿性心力衰竭是心内科常见的急性疾病,其病因尚未明确, 可能是由急性大面积的心肌梗死、急性重症心肌炎、炎症性心内膜炎等原因引起[1]。表现为突发的严重呼吸困难、端坐呼吸、喘息不止、烦躁不安等。临床多采取镇静、快速利尿、扩张血管等手段进行治疗, 虽能暂时缓解病情, 但对于过度活跃的神经内分泌因素无法起到抑制作用[2,3]。脑利钠肽是人体重要的的一种利尿成分, 其能够在患者神经内分泌变化中起到抑制肾素-血管紧张素系统(RAS)液体潴留、保护身体正常机制的作用, 对急性失代偿性心力衰竭患者预后有着重大影响。而重组人脑利钠肽作用与内源性脑利钠肽相似, 其被临床称之为新活素, 在治疗急性失代偿性心力衰竭疾病中可以抑制交感神经,调节血容量, 从而增加心输出量[4]。基于此, 本文选取2022 年1 月~2023 年3 月本院收治的78 例急性失代偿性心力衰竭患者为研究对象, 探究对其采取重组人脑利钠肽治疗的具体效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将心血管内科2022 年1 月~2023 年3 月就诊的78 例急性失代偿性心力衰竭患者纳入研究,根据治疗方案差异分成对照组与观察组, 每组39 例。对照组男26 例, 女13 例;年龄38~65 岁, 平均年龄(43.38±8.01)岁;病程1~10 d, 平均病程(3.69±2.12)d。观察组男28 例, 女11 例;年龄37~66 岁, 平均年龄(44.16±8.25)岁;病程1~8 d, 平均病程(3.46±2.23)d。两组一般资料比较无明显差异(P>0.05), 具有可比性。纳入标准:存在呼吸困难、喘息不止、入睡困难等表现;胸片提示肺淤血, 伴或不伴胸腔积液;心肌酶显示异常,脑利钠肽>400 ng/L;超声心电图提示左室射血分数<45%。排除标准:合并器质性疾病;合并肝肾功能异常者;存在认知、表达能力异常者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 患者采取常规治疗。给予患者吸氧,呋塞米20~40 mg 静脉推注(静推), 托拉塞米10~20 mg 静推;采用微量泵输注硝酸甘油静脉给药, 从5~10 μg/min开始, 以后每5~10 分钟递增5~10 μg/min, 最大剂量200 μg/min, 直至心力衰竭的症状缓解。

1.2.2 观察组 患者在对照组基础上加用重组人脑利钠肽治疗。重组人脑利钠肽以 1.5 μg/kg 静脉冲击后,以 0.0075 μg/(kg·min) 的速度连续静脉滴注。连续 24 h静脉滴注。

两组均连续治疗3 d。随访1 个月。

1.3 观察指标及判定标准

1.3.1 比较两组治疗前后临床症状评分 采取自拟量表评定, 包含呼吸困难、下肢水肿、入睡困难、喘息不止、颈静脉怒张等, 以临床症状轻重分为0~6 分, 症状越严重则得分越高[5]。

1.3.2 比较两组治疗前后炎性介质水平 炎性介质包含肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6、超敏C 反应蛋白[6]。

1.3.3 比较两组治疗前后血管内皮功能指标水平 血管内皮功能指标包含一氧化氮、内皮素-1[7]。

1.3.4 比较两组治疗前后心功能指标 心功能指标包含左心室舒张末期内径、左心室收缩末期内径、左心室射血分数、心输出量、心脏指数[8]。

1.3.5 比较两组治疗前后生存质量 采取世界卫生组织生活质量测定量表(WHOQOL-BREF)评定生存质量,包含生理、心理、社会关系和环境等维度, 从差到优分为0~100 分, 生存质量越优则得分越高。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后临床症状评分比较 治疗前, 两组呼吸困难、下肢水肿、入睡困难、喘息不止、颈静脉怒张评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组呼吸困难、下肢水肿、入睡困难、喘息不止、颈静脉怒张评分较治疗前更低, 且观察组较对照组更低(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后临床症状评分比较( ±s, 分)

表1 两组治疗前后临床症状评分比较( ±s, 分)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 呼吸困难 下肢水肿 入睡困难治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 4.68±1.01 2.52±0.89a 4.36±1.20 2.31±0.67a 3.26±1.31 1.07±0.38a观察组 39 4.25±1.51 1.05±0.26ab 4.16±1.02 1.43±0.25ab 3.15±1.78 0.77±0.21ab t 1.478 9.901 0.793 7.685 0.311 4.315 P 0.143 0.000 0.430 0.000 0.757 0.000组别 例数 喘息不止 颈静脉怒张治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 3.69±1.17 2.12±0.36a 3.96±1.01 2.31±0.72a观察组 39 3.53±1.06 1.51±0.45ab 3.83±1.21 1.29±0.62ab t 0.633 6.610 0.515 6.704 P 0.529 0.000 0.608 0.000

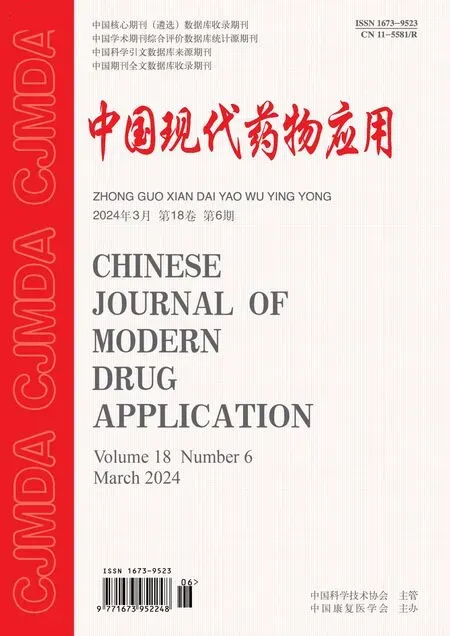

2.2 两组治疗前后炎性介质水平比较 两组治疗前肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6、超敏C 反应蛋白水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6、超敏C 反应蛋白水平较治疗前更低, 且观察组较对照组更低(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后炎性介质水平比较( ±s)

表2 两组治疗前后炎性介质水平比较( ±s)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 肿瘤坏死因子-α(pg/L) 白细胞介素-6(pg/ml) 超敏C 反应蛋白(mg/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 0.89±0.27 0.61±0.11a 19.62±2.08 10.51±1.62a 11.67±2.40 10.32±1.22a观察组 39 0.97±0.23 0.43±0.15ab 19.21±3.77 8.86±1.51ab 11.07±2.12 8.10±1.15ab t 1.409 6.043 0.595 4.653 1.170 8.269 P 0.163 0.000 0.554 0.000 0.246 0.000

2.3 两组治疗前后血管内皮功能指标水平比较 两组治疗前一氧化氮、内皮素-1 水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组一氧化氮、内皮素-1 较治疗前更低, 且观察组一氧化氮、内皮素-1 水平较对照组更低(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后血管内皮功能指标水平比较( ±s)

表3 两组治疗前后血管内皮功能指标水平比较( ±s)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 一氧化氮(μmol/L) 内皮素-1(ng/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 75.81±6.53 60.46±6.42a 57.85±5.63 52.16±3.63a观察组 39 76.98±6.41 53.81±7.92ab 57.39±6.21 40.91±2.30ab t 0.799 4.073 0.343 16.349 P 0.427 0.000 0.733 0.000

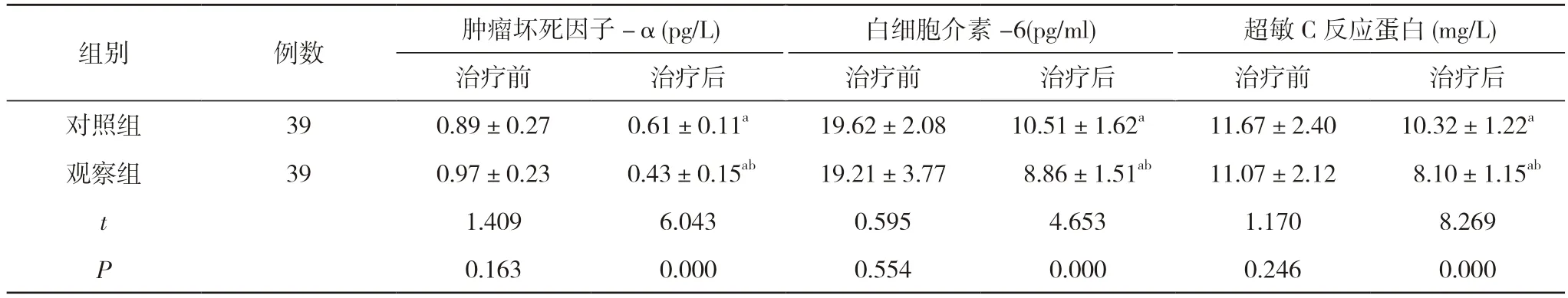

2.4 两组治疗前后心功能指标比较 两组治疗前左心室舒张末期内径、左心室收缩末期内径、左心室射血分数、心输出量、心脏指数比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后左心室射血分数、心输出量、心脏指数较治疗前更高, 左心室舒张末期内径、左心室收缩末期内径较治疗前更小, 且观察组左心室射血分数、心输出量、心脏指数较对照组更高, 左心室舒张末期内径、左心室收缩末期内径较对照组更小(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后心功能指标比较( ±s)

表4 两组治疗前后心功能指标比较( ±s)

组别 例数 左心室舒张末期内径(mm) 左心室收缩末期内径(mm) 左心室射血分数(%)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 59.06±6.37 46.38±3.42a 51.29±3.00 38.43±2.61a 35.57±2.43 43.89±3.36a观察组 39 60.31±5.26 42.87±2.89ab 52.17±2.12 31.78±2.56ab 35.65±2.31 50.72±3.21ab t 0.945 4.896 1.496 11.359 0.149 9.179 P 0.348 0.000 0.139 0.000 0.882 0.000

续表4

表4 两组治疗前后心功能指标比较( ±s)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 心输出量(L/min) 心脏指数[L/(min·m2)]治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 2.75±0.33 3.78±0.57a 1.90±0.33 2.86±0.19a观察组 39 2.65±0.31 4.35±0.41ab 1.96±0.23 3.75±0.26ab t 1.379 5.070 0.932 17.260 P 0.171 0.000 0.355 0.000

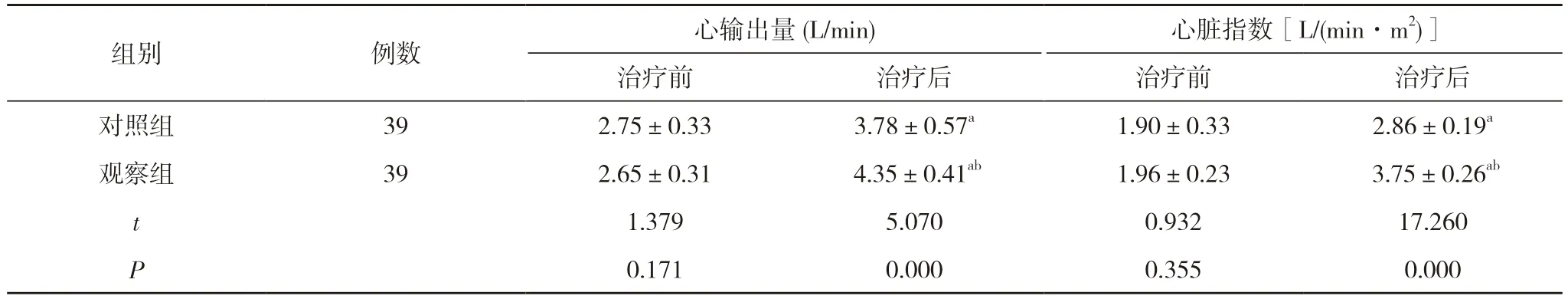

2.5 两组治疗前后生存质量比较 两组治疗前生理、心理、社会关系、环境评分比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后生理、心理、社会关系、环境评分较治疗前更高, 且观察组较对照组更高(P<0.05)。见表5。

表5 两组治疗前后WHOQOL-BREF 评分比较( ±s, 分)

表5 两组治疗前后WHOQOL-BREF 评分比较( ±s, 分)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 生理 心理 社会关系 环境治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 39 58.98±2.08 73.21±3.57a 50.65±3.20 72.73±3.26a 51.83±2.06 70.28±3.09a 52.76±1.42 72.20±2.47a观察组 39 58.35±3.96 80.39±6.51ab 50.76±3.11 81.37±4.38ab 51.65±3.05 86.41±3.12ab 52.88±1.69 85.37±2.61ab t 0.880 6.039 0.154 9.882 0.305 22.940 0.339 22.888 P 0.382 0.000 0.878 0.000 0.761 0.000 0.735 0.000

3 讨论

急性失代偿性心力衰竭是心力衰竭的一种严重表现, 其病因较为复杂, 多由急性心脏瓣膜功能障碍、急性重症心肌炎、围生期心肌病、严重心律失常等疾病所导致[9]。主要症状有气短、呼吸困难、咳嗽、水肿、入睡困难, 甚至不能平卧。临床主要通过快速利尿、扩张血管等方法治疗以控制病情, 但对患者神经系统方面无法起到保护作用, 因此探究更为有效的方对案急性失代偿性心力衰竭患者有着重要意义[10]。

脑利钠肽是由32 个氨基酸残基组成的多肽, 主要分布在人体的大脑、脊髓和心肺等组织当中, 其中要以心脏含有脑利钠肽最高。脑利钠肽对心力衰竭患者而言, 具有重要的病理与生理意义, 能够促进排钠、促进排尿的作用, 具有较强的舒张血管作用, 对抗肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)的扩血管作用。重组人脑利钠肽与内源脑利钠肽具有相同的氨基酸序列、空间结构, 具有扩张血管、促进肾脏排出多余水分、盐分以及抑制神经过度兴奋作用, 从而缓解心力衰竭患者的呼吸困难程度和全身症状[11,12]。本次研究中, 治疗后, 观察组呼吸困难、下肢水肿、入睡困难、喘息不止、颈静脉怒张评分及肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6、超敏C 反应蛋白水平较对照组更低(P<0.05)。治疗后, 观察组一氧化氮、内皮素-1水平较对照组更低(P<0.05)。治疗后, 观察组左心室射血分数、心输出量、心脏指数较对照组更高, 左心室舒张末期内径、左心室收缩末期内径较对照组更小(P<0.05)。治疗后, 观察组生理、心理、社会关系、环境评分较对照组更高(P<0.05)。探究发现重组人脑利钠肽具有抗炎、抗氧化及保护神经等多种作用;同时其能够保护人脑免受氧化应激、神经炎症等因素的损伤, 减少神经细胞死亡, 提高患者预后。

综上所述, 采用重组人脑利钠肽治疗急性失代偿性心力衰竭效果显著, 其能够改善患者临床相关症状及血管内皮功能, 有助于心功能早日恢复至健康状态。