中原名窑传播的“文化集合编码”

赵亿祥 赵亚峰

【摘要】通过霍尔的编码解码理论和口述史方法考察中原名窑传播规律,分析当前中原名窑传播的主要编码形式并查找其问题和不足,发现针对不同场景、不同受众的“文化集合编码”是当前中原名窑传播的新理念,包括与其他传统文化相融的编码、非遗文化编码、科学文化编码、审美文化编码等。通过对这些文化特征的强化,并在传播中形成文化集合效应,促进社会对中原名窑文化的协商式解码。

【关键词】文化集合编码;中原名窑;文化传播;编码解码;汝窑

中原名窑指的是唐宋以来在中原地区烧造、在中国古代陶瓷史上地位显要,并在当今陶瓷市场有较高知名度的陶瓷窑口,如汝窑、钧窑、官窑、磁州窑和邓州窑等窑口。中原地区是中华文明重要发源地,中原名窑是根植在这片土地上经历代窑工生产劳动实践形成的优秀文化结晶,深藏着丰富的文化遗存,蕴含着厚重的中国精神,对当代中原名窑传播行为进行深入研究,总结其传播规律,对于提高民众文化素养,推动陶瓷文化和科技的发展,更好地传承延续中华民族的“文化基因”具有重要意义。多年来,中原名窑文化的传播虽取得了一定进展,但也存在一些问题:一是缺乏对中原名窑文化传播现象和传承传播规律的深入分析,无法对多元的传播实践进行理论指导;二是长期以来急功近利的市场化传播行为使中原名窑文化形式异化、内涵淡化,被削弱的民族性和文化性该怎样破解还没有很好的解决办法。目前,学界对上述问题的研究还比较零散,没有对中原名窑文化传播进行过系统的学术建构。

对文化研究卓有贡献的英国学者斯图亚特·霍尔在其代表作《编码/解码》中运用符号学揭示受众解读意义与主导意义输出之间的互动性,推翻了以多元主义解释传播结果、崇拜传者轻视受众、回避体制性因素的传统认识,确立了严肃研究受众的取向。[1]本文以汝窑为主,通过口述史方法考察改革开放以来中原名窑的传播路径和编码,发现“文化集合编码”是中原名窑传播的新理念,即通过强化、集合某些文化符号,建立起针对不同对象、不同场景新的编码解码机制,以促进社会对中原名窑文化的理解。

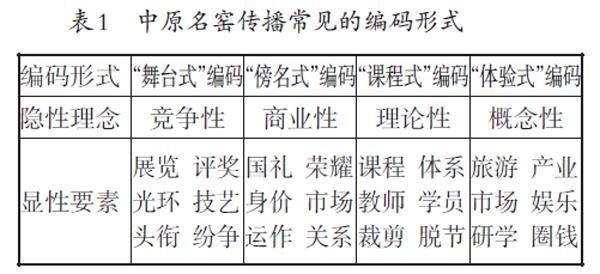

一、中原名窑传播常见的编码形式

霍尔的“编码/解码”理论指出,受众对编码者试图传递意义的解码具有动态性、多义性和变化性。中原名窑传播既是处于不同文化背景的社会成员之间的人际交往与信息传播活动,也涉及各种文化要素在社会中迁移、扩散、变动的过程及其对不同群体的影响程度。借助编码理论和口述史方法考察中原名窑传播,可以发现有四种常见的编码形式(见表1)。

(一)展览评奖“舞台式”编码

展评活动如同一个巨大的舞台,因充满鲜花、掌声和镁光灯而备受瞩目,也得到中原名窑传承人和艺术设计人员的热情回应——这一点从许多中原名窑传承人多达几十项的“获奖经历”介绍可以得到印证。展评活动有两大类:一是针对作品的展评活动;二是侧重于对“人”的评选活动,广泛被认可的有国家级、省级的工艺美术大师评选,国家、省、市、县的非物质文化遗产代表性传承人的评选等。通过参加和主办各种展览评奖活动,对于提升中原陶瓷的整体品牌形象,宣传推介中原名窑特色陶瓷文化,促进传统中原名窑技艺的传承和创新具有积极作用。

(二)礼品收藏“傍名式”编码

1997年7月1日,特制钧瓷花瓶“豫象送宝”被河南省委、省政府作为赠送给香港的礼品,用来庆祝香港的历史回归。这一创举开创了中国钧窑“国礼”市场化模式的成熟运作。[2]此后,钧瓷、汝瓷多次被选做国礼,在“博鳌亚洲论坛”、“中国—东盟博览会”、上海合作组织成员国元首理事会等重要国际活动中登台亮相。国礼是依傍国家政治经济活动之名来达到广泛传播的最高形式,这股“傍名”礼品收藏之风还包括傍名人、傍名博物馆等,“傍名式”编码本质上是传统陶瓷与现代商业模式的联姻,通过“傍名”增添光环,扬名天下,身价也因此激增。

(三)传承传播“课程式”编码

除了传统的家族、师徒传承模式之外,“课程式”传承传播编码分为三个层面,一是面向社会广泛开展的讲授活动。一系列陶瓷文化讲座、论坛等活动的开展,提升了公众陶瓷文化素养以及对中华传统文化的获得感和自信心。二是面对从业人士开展的专题讲座。禹州市政府曾专门举办钧瓷行业人才专题研修班,汝州市则举办陶瓷艺术人才技能提升培训班等。这种加强内部交流和行业人才的培养培育,是推动中原名窑技术创新和产业发展的有效方式。三是职业和高等教育的课程传播。郑州轻工业大学陶瓷美术学院、平顶山学院陶瓷學院等大中专院校都有涉及中原名窑历史文化、烧造等的相关课程。

(四)文旅结合“体验式”编码

在国家大力实施乡村振兴战略和文旅融合的大背景下,中原名窑体验传播也向更深的层次拓展,一批陶瓷文化旅游与古都古镇文化旅游结合的主体项目相继在中原大地开建,如汝瓷小镇、神垕古镇、花瓷小镇、沁阳黑陶小镇、宜阳红星陶瓷文化创意园等。虽然各窑特色迥异,但其定位大同小异,即以陶瓷业态为主,文化、旅游、现代农业等协调发展,既能吸引创业创新人才,更能吸引大量的游客,实现产业、旅游收入的良性发展。河南省有部分陶瓷文化旅游“体验式”项目捷足先登,不仅实现了当地旅游服务业的效益增长,同时也以文旅方式对地域性名窑进行了文化普及与传播。

二、中原名窑传播常见编码形式存在的问题

霍尔的“编码/解码”理论,强调文化产品的生产和消费都受到生产者或受众的知识框架、生产关系和技术设备的影响,而且受众可能对文化产品的意义进行多种解读。霍尔认为,编码和解码的符码并不一定是完全对称的,二者的不对称性会对信息造成一定的“扭曲”和“误解”。[3]霍尔提出,作为信息接收者的解码者,因为其所处的社会环境、文化背景等不同,对传播的信息会有霸权模式解码、协商式解码和对抗式解码三种解码模式。在中原名窑传播常见的编码形式中,传统陶瓷文化内容因市场化商业化浪潮而被改良、创新或异化,致使一般受众对中原名窑的解码也存在误读、曲解甚至走向传播意图的反面。

(一)“舞台式”编码饱受质疑

首先是对各类展览评奖活动过多的批评。全国每年举办的与陶瓷相关的展览评奖至少有上百项,名目繁多、鱼龙混杂,许多展览评奖主办方的身份、展评的性质令陶瓷企业和公众难以辨别。其次是对一些展览评奖合法性、公正性的质疑,最典型的案例是2016年12月,由中国陶瓷工业协会等主办的第三届“中国陶瓷艺术大师”评审活动被民政部判定违规违法,并对中国陶瓷工业协会作出警告的行政处罚,致使91名刚刚被评上的“中国陶瓷艺术大师”处境尴尬。[4]还有一些评奖活动没有任何的公正性可言,交钱就能拿奖、交的钱越多奖项层级越高已经是公开的秘密,导致“大师”“金奖”泛滥。一些拥有精湛技艺、精良作品的艺人因门派和利益之争屡屡在展评活动中落榜自然十分失望。无疑,这些负面信息也使公众对各种展览评奖活动失去信心而作出对抗性解读。

(二)“傍名式”编码异化名窑文化

从营销学角度看,傍政治活动和政治名人之名是“名窑”与“名人”“要事”的叠加,带来的传播效益可观,但也会被异化为“迷恋权势”等解读。同时,政治气候的阴晴冷暖也给这种依傍带来巨大风险。“傍名式”编码还加剧了各窑口的恶性竞争,各种“传说”放大了所谓高超的“政治通关”技术,变相鼓励了盲目攀比、争名逐利甚至是弄虚作假等不正之风。这对一些希冀通过不断提升作品和服务等内在品质来赢得市场的传承人是一个沉重打击,而且,曾经因“傍名”获利的窑口也坦言争名之累。名望造成的超高价格更令一般的陶瓷爱好者、消费者望而却步并产生对抗情绪。

(三)“课程式”编码淡化文化内涵

面向社会公众开展的陶瓷讲座或论坛大多以科普为主,一些“大师”忙于各种应酬交往而疏于对此类讲座的准备,不分对象、场合和环境都是同一个课件,给人以应付差事之嫌。针对业内人士的交流和专题讲座,因难以触及关键技术和问题,让学员收获有限——陶瓷烧造技艺的核心如釉料配方是被艺人当作身家性命看护的,课程讲授时进行有意的过滤和裁剪成为必然。上述课程编码还有一个共性的问题是中原名窑理论研究的缺乏,这也是严重制约中原名窑发展的主要因素,中原名窑不缺大师但缺乏理论,理论的严重缺乏淡化了中原名窑的文化内涵。

(四)“体验式”编码急功近利

目前,大多数中原名窑体验式旅游产品的精细化、品质化开发还处于初始阶段,没有具体的配套管理办法与机制,没有形成科学化、规范化的陶瓷文化旅游产品评价机制。[5]大部分陶瓷小镇正处于方兴未艾的建设阶段,部分景区内陶瓷产品以次充好、以假乱真的情况时有发生。陶瓷小镇旅游体验的好评率与重游率相对较低。

三、中原名窑传播的“文化集合编码”

现阶段中原名窑文化面临社会转型期特有的复杂而立体的传播语境。以汝窑为代表,先后对10余名汝窑代表性传承人进行口述访谈,通过对口述文本细致解析发现,“文化集合编码”是中原名窑传播的新理念,即包含了多种文化符号的重新拼接组合,传承人在传播实践中会针对不同场景、不同受众采取不同的编码组合方式,以达到和促进社会的协商式解码。

(一)中原名窑与其他传统文化相融的传播编码

从一些汝窑传承人的实践可以看出,他们已不是单纯地传播陶瓷文化,而是将中华传统文化所包含的与陶瓷相关的儒释道、琴棋书画、医药茶等元素,都作为陶瓷文化的衍生内容进行传播,以此内化到不同受众的文化结构之中。比如,汝窑的传播已经与茶文化有了紧密的结合。以茶文化的视角来对汝瓷的审美特征、造型设计等进行重新审视,能够很好地促进汝瓷与茶文化的互动,让汝瓷在茶叶市场中被更多的人所青睐。此外,将汝窑与中国哲学思想、养生保健需求等相结合,是获得社会和民众认同并接纳汝窑产品的极佳方式。

(二)中原名窑非遗文化传播编码

强调中原名窑的非物质文化遗产特性是对民族历史文化成就的高度认同。2011年,汝瓷烧造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录,这极大地增强和鼓舞了民间传人的文化自信,促使他们在各种文化活动中自觉地传播汝瓷非遗所包含的文化要素。吴馨萍指出,以人为载体和具有时间性的动态表现是无形文化遗产区别于有形遗产的两个基本特征。[6]非遗是以人为核心的技艺或精神,一大批汝窑传承人勇敢地从藏身了数百年的汝瓷背后的暗影中走了出来,借助抖音、快手等新媒体在更大的空间展示汝瓷技艺的身体性、活态性,在上下代之间进行各种行为、技能、习惯的传承活动,使技艺等无形遗产得以不断传承传播。

(三)中原名窑科学文化传播编码

科学文化是现当代人类文化的重要内容,“科学文化是尤为强烈的理性的和实证的文化”。[7]现代科技环境下汝窑的生产已经由传统经验科学阶段迈入现代理性科学阶段,釉料的配方是通过化学成分的化验和分析之后做出的精确配比,烧成上有科学的烧成曲线做指引,造型上则运用力学、几何学等原理,可以说,现代科学已系统地进入到汝窑烧造的全部工艺流程之中,而对汝窑科学文化的传播编码可以强化其可信度和先进性。汝窑科学文化传播编码极大地增强了科学文化的普遍性、公有性和共享性,也就是说,科学文化在各个国家和地区都是共通的,能为每一个乐于分享它的个人和群体所共享。

(四)中原名窑审美文化传播编码

审美文化是当代一种以人的精神体验和审美的形式观照为主导的社会感性文化形态。审美文化的突出特征是“感性化”和“消费性”。感性化代表着主体的自由体验和审美的感性自觉,消费性促使艺术和审美从过去那种特定的神圣文化圈中走出来,更加贴近日常生活大众真实的生存状态。审美文化一方面把传统文化史上偏于理性规范和群体认同的文化,逐步改变成为一种人人都可以接近并参与的文化形态[8],得到更多更广泛的审美陶冶;另一方面也常常生产制造出畸形的文化消费行为,導致文化发展的滑坡。汝窑审美文化编码不断强化的“沉静优雅美好”等汝瓷特征恰恰与现代人生活中存在的浮躁浮华杂乱形成鲜明对照,成为人们可想象、寄予、慰藉的审美活动之“物化品”。

[基金项目:河南省中原古陶瓷研究重点实验室校内开放课题(ZYGTCXN2018-3)]

参考文献:

[1]陈力丹,林羽丰.继承与创新:研读斯图亚特·霍尔代表作《编码/解码》[J].新闻与传播研究,2014,21(8):99.

[2]王洪伟.中国钧瓷艺人录:政治、市场和技艺框架下传统手工艺人的社会学叙事[M].郑州:中州古籍出版社,2011(1):191-192.

[3]熊蕾.论广告符号的结构、逻辑与不对称性[J].武汉大学学报,2008,61(1):117-122.

[4]人民政协网.陶瓷艺术大师评选违规?主办方:评审结果不受影响[EB/OL].http://www.rmzxb.com.cn/c/2017-02-14/1340170.shtml?from=singlemessage.

[5]刘艳兵.文化旅游背景下河南陶瓷非遗保护与传播研究[J].旅游与摄影,2020(4):64.

[6]吴馨萍.无形文化遗产概念初探[J].中国博物馆,2004(1):70.

[7]中国科学院网站.李醒民:科学文化的特性[EB/OL].http://www.cas.cn/zjs/201702/t20170220_4590900.shtml.

[8]李西建.审美文化与美学学科的当代转型[J].浙江学刊,1998(1):60.

作者简介:赵亿祥,英国利兹大学表演与文化产业学院硕士生(利兹 LS2 9JT);赵亚峰(通讯作者),平顶山学院新闻与传播学院教授(平顶山 467000)。

编校:王 谦