乌孙古道科学考察侧记

肖方 李承森 杨健 李肖 吐逊江 江涌航 夏鑫鑫

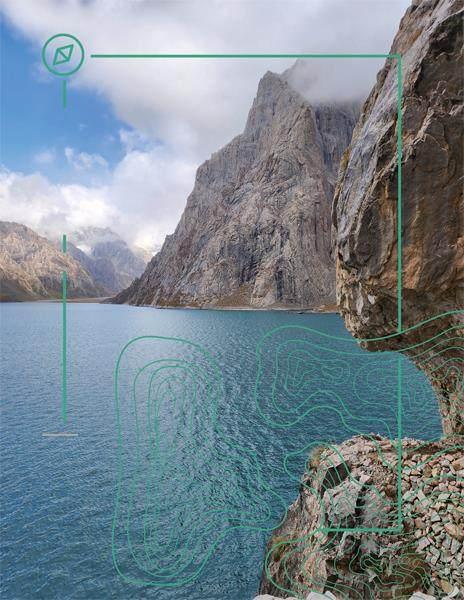

乌孙古道上的老虎嘴是崖壁上人工开凿的一处凹陷的通道,因形似老虎的上下颌而得名,已成为一道标志性的景观。

2023年9月11日至2023年9月18日,我们应邀参加由新疆阿克苏拜城县组织的“乌孙古道综合科学考察活动”。

此次活动,路途十分艰险,我们骑马翻山越岭,环绕山谷,跨越50余道河流险滩;穿越海拔3800多米的山口,地形斗峭,尖石、滚石、碎石与险路同伴;白天多雨,晚上降雪,夜间11级风相随。队员们露营在简易的帐蓬中,整个路途是对所有科考队员体能和毅力的挑战。

保障队由马夫们和后勤组构成,他们负责马匹的护理、饲养,并装卸马鞍。由于路况条件恶劣,每天到达营地后,都要检修、钉换马掌,还要为不同体型的队员挑选适宜的马匹,并守护科考队员的上马、下马。在行进中,他们来回穿梭在队伍中,确保科考队员骑乘安全,时而叫唤马儿跟上队伍,时而让马匹不要乱挤乱跑。遇险时,他们提示队员们不要向马发出任何指令,紧紧握好前后马鞍,才能安全度险,可以说,他们切实承担起了安全员的职责。后勤组为确保科考队员的餐饮,想尽了办法,付出了许多,让每天的早餐、晚餐尽量有些变化,到了营地马上发电,保障科考队设备的充电需要。

科考队员与随行记者来自四方,从事不同学科与专业,大家在承受体能挑战的同时,不忘本职,从各自的专业出发,发现、探究、讨论、分享各自的专业知识与观察观测的感悟、数据,描述现场环境,这个过程是多学科相融相汇、相互碰撞的过程,也正是科学精神的展现。我们相信,经过资料数据的整理以及研究的展开,必将揭开乌孙古道的新篇章。

富饶的拜城盆地

天山是既古老又年轻的山系,动物在这个山区垂直迁徙,鱼类洄游产卵,候鸟转徙,啮齿动物和爬行动物大规模迁居。这里不仅有现生动物,还能发现古动物的遗迹和化石。

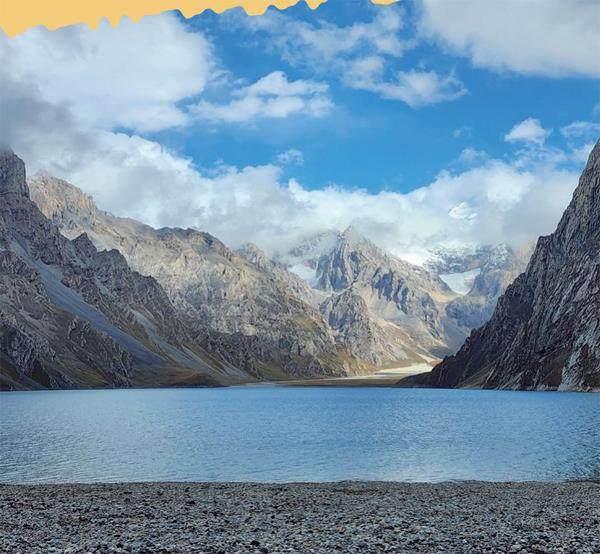

拜城盆地介于克孜尔与秋里塔格山之间,东西长160千米,南北宽25千米,海拔从2200米下降到1100米。该盆地为向斜构造盆地,盆地地表被第四纪沉积物广泛覆盖。盆地北侧为中生代、新生代地层所组成的褶皱山地,盆地南侧为第三系(新生代第三纪形成的地层)构成的秋里塔格复背斜低山。盆地地势向南倾斜,木扎尔特河(渭干河上游主干)从盆地中穿过,并在南部切穿秋里塔格山流入塔里木盆地。

拜城盆地,地处天山南坡,气候干燥,如盆地中拜城县城(海拔1229米)的年降水量仅有 88 毫米,但北部为天山最高山段(哈尔克他乌山及托木尔-汗腾格里山)之所在,降水较多,冰川分布面积很广,降水与冰雪融水源源不断地汇入木扎尔特河,因此盆地中水分充足,土地肥沃,气候适宜,冬季温暖,夏季凉爽,发展农耕十分有利,这里是新疆主要的油料作物产区。

乌孙古道全长约130公里,从拜城盆地至伊犁谷地,自然高差约2500米,自然景观类型丰富,地理类型多样,物种繁多,爬行动物、鸟类的丰富度最为典型。该区域还发现了古爬行动物遗迹和动物化石,均应开展相应的专业研究,丰富拜城地区的文化底蕴和文旅资源。

作者之一肖方与陪伴穿越乌孙古道的马匹在天堂湖畔的合影。

游牧与绿洲文明共存

拜城自古以来就是一个多民族居住区,早在石器时代,其境内就有人类活动。从史书和文献记载中可知,公元前,这里有龟兹人、羌人、塞人居住,汉西域都护府设立后,汉人、鲜卑人、柔然人、高昌人等相继迁入拜城。在公元前10世纪后,新疆伊犁河谷活跃着一支属于早期铁器时代的强劲考古学文化——索墩布拉克文化。这一时期,这里生活的主要是游牧的塞人,亦可称斯基泰人。塞人在伊犁河谷活动的历史,可至大月氏西迁以前。

伊犁河谷地区本是塞人的聚居区,公元前160年稍前,匈奴“老上单于杀月氏,以其头为饮器,月氏乃远去”(《汉书·西域上》,1962,第3891页),迁至伊犁河谷。约公元前130年左右,“乌孙昆弥击大月氏,大月氏徙西臣大夏” (《汉书·西域上》,1962,第3901页),乌孙游牧于伊犁河谷。公元前92年,匈奴设置“僮仆都尉”,作为管理西域的军政机构,伊犁河谷一带成为匈奴辖地,一直到东汉时期。两汉时期,在伊犁河谷一带活动的还有龟兹国土著民,也即包括今天库车市、拜城县的先民。

这里的许多先民在历史上经历了迁徙、征战、同化、融合的过程,形成了今日“你中有我,我中有你”的新型穩定的民族关系。根据2017年统计,拜城县境内居住有汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、锡伯族、俄罗斯族、塔吉克族、乌孜别克族、塔塔尔族、满族、达斡尔族、东乡族、壮族、藏族、苗族、土族、土家族、侗族、瑶族、彝族、白族、裕固族、水族等25个民族。这里不仅是一个多种人群交流聚集的地方,也是多种文明互鉴交汇之地;这里不仅留下了文字的记述,在文字出现前,同样留下了丰富的历史印记——岩画。

拜城岩画内容丰富,既有西域文化互鉴交融的特征,又有新疆地域文明、人类生活特色,更有世界岩画语言的表达。这个发现是拜城县的惊喜,是文字盛行前的艺术,更是对中国岩画史的有益补充。

拜城2号岩画是5幅岩画中内容最丰富的一幅,也是最令人震撼的一幅。其上方有明显的北山羊纹样,左右长约28厘米,上下间距约10厘米,用双曲线划勾而成,简单明了,形态鲜明逼真,容易识别。在该岩画中部可见4个手掌图形,其中偏右上的手掌最大,长16厘米、宽12.5厘米。手掌表达了征战和胜利的意思,画面有明显凿磨痕迹。岩画中最多、最大的是食草动物北山羊、盘羊等。食肉动物纹样数量占少数,其中有犬形动物图案。岩画左下方有狩猎场面的图案。2号岩画的表现技法除鱼纹使用线条勾画,其余均为凿刻压磨而成。从岩画的内容和周围环境生态来看,上方图案最先刻制,按时间顺次排列,最下方图案为最后刻画。我们今所见画幅,非一人,也非一时完成,很可能历经千年而制。

拜城2号岩画的北山羊纹样。

拜城2号岩画的手掌图形。

拜城3号岩画的刻画痕迹及人像。

拜城5号岩画上鹿的图案。

3号岩画是5幅岩画中,内容较为单一,但表现力最强的一幅,其画面由横划线22条和竖划线15条构成基本格局。在交织的划线中可见竖向长方形图形,内有明显的人像。这种鲜明的凿刻手法在这一地域是罕见的,横竖划道构成的画面刚硬、粗犷、豪放、感染力强;画面中的人像却憨态可掬,给人留下了深刻印象。其表现手法力量强劲,工具坚韧,非同一般,仿佛是胜者的记述。另一种解释说,3号岩画是对2号岩画绘制时间、用时及绘制人的记录;这两幅作品初步认定具有关联性。同一位置的两幅岩画,风格差异感强,给后人留下了丰富的遐想空间。

笔者认为,保护好拜城黑英山发现的岩画群是当务之急,应立即进行抢救式保护,采用拓片、光学扫描等傳统与现代技术,记录其原形原貌,给予备份,供今后复原、研究及展示宣传之用。并以此挖掘、探讨拜城人类活动史、自然环境变迁史、丰富民族团结史,为文明互鉴交流做出具有史证意义的贡献。

(责编:刘婕)

乌孙古道

是指乌孙国到龟兹国穿越天山南北的古道。原来生活在河西走廊的乌孙族,由于匈奴族的诱逼西迁,沿着一条鲜为人知的通道进入天山腹地的伊犁河谷,赶走了同样因为匈奴驱逐而迁移到这里的大月氏人,从此在这块肥沃的河谷草原上繁衍生息。此道从汉代起至今仍在使用。