高粱秸秆里的奇巧天地

于苑

2008年,永清秸秆扎刻技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。2009年,徐艳丰成为该项目的国家级代表性传承人。

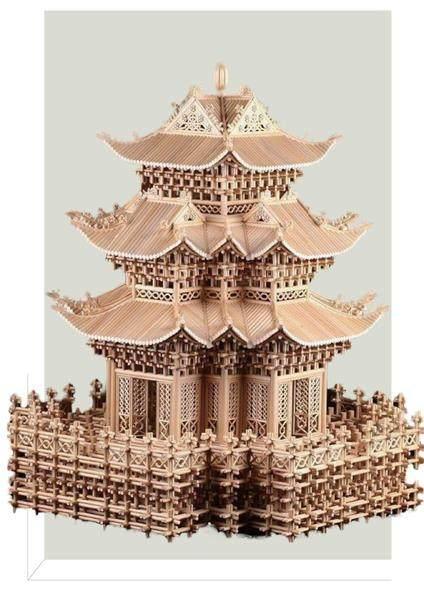

徐健的秸秆扎刻作品《故宫角楼》。

秸秆扎刻是流传于河北省永清县的一种民间扎制技艺。2008年6月,秸秆扎刻被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

徐艳丰,是秸秆扎刻艺术的开创者,国家级非物质文化遗产代表性传承人。他被联合国教科文组织,中国民间文艺家协会联合授予“民间工艺美术家”称号。他的扎刻藝术被国内外专家誉为“东方构成学的典范”,堪称“中国一绝,世界无二”。

在我见到徐艳丰的那一刻,觉得这位古稀之年的老人,寻常普通。但当他将我引至扎刻的作品前时,那一件件结构繁复、巧夺天工般的仿古建筑,则令我震撼。

故宫角楼与蝈蝈笼

徐艳丰的传奇故事,始于1962年的夏天,他路过一个菜园子时,听到蝈蝈叫。寻着声音,他看到一个四四方方的蝈蝈笼。看菜园子的人,见他瞧得入神,就问了一声:“你喜欢吗?喜欢就连笼子带蝈蝈送给你。” 徐艳丰点了点头。那一年他11岁。

拿着蝈蝈笼,徐艳丰越看越喜欢,就照着做一个。永清当地高粱秸秆多,他就地取材,依样画葫芦比照着做。第一个没成功,他翻来覆去琢磨,最终发现,高粱秆挖的槽太大,两根高粱秸秆一咬就散。找到了原因,第二个就做成了。

自此之后,徐艳丰看到什么有意思的玩意儿,就想着怎么拿高粱秸秆去做一个。河北农村,过年之时,街头集市皆有卖灯笼的,小孩子们常拿着灯笼玩耍。徐艳丰看到了,就用高粱秸秆照着灯笼的样式,做了个大灯笼。不仅如此,徐艳丰还将灯笼的四角形,改为六角形。灯笼做好了,见到的人无不称赞。

徐艳丰的二叔公见他有点天赋,便给他讲了一个故事:明朝皇帝朱元璋,决定将皇都从南京迁至北京,在北京大兴土木修建紫禁城,并在四角各建一个角楼。朱元璋下令,角楼必须是九根梁、十八根柱子、七十二条脊。但是,皇帝所说,谁也未曾见过,工匠愁得夜夜难眠。

有一天,工匠外出,在街头遇到一个老头拎着一个蝈蝈笼,笼子造型奇特。工匠接过笼子一看,见是用秸秆扎成的多层蝈蝈笼。受此启发,回去便琢磨出紫禁城角楼的样子,并烫出纸浆做出样型,朱元璋一见心喜,这便是如今故宫角楼的模样。

徐艳丰听了二叔公讲的故事后,便开始琢磨古代建筑,他获取知识的方式,就是看各种有关古建的年画。他先尝试着做小凉亭,再做大的楼阁,慢慢地越做越好,最后竟然做出了一个天安门模型。

谈及这件事,徐艳丰很得意,那时他才14岁。农村时有电影放映队来,晚上看电影时,他看到了毛主席出现在天安门的画面,就寻思是否能做个天安门模型。但电影中的画面,一晃而过,印象不深。于是,徐艳丰跟着放映队跑了7个村子,看了7遍电影。但还是对天安门的细节不甚了了。

“扎刻”的“扎”,指用“六柱锁扣”(由六根秸秆榫卯相接,锁扣而成。不用钉胶、针线,仅依赖秸秆的咬合,时间越久越牢固)完成的各种结构,“刻”是刻画的意思,泛指秸秆编结时的开槽和挖槽。制作过程中,要用锥子扎眼,竹签固定,彼此咬合,两者结合,便为扎刻。

过了一段时间,临近春节时,村里送年画,送到徐家的年画上,画的正是天安门。他一看高兴极了,随后量好比例尺寸,前后耗费3年7个月的时间,用高粱秸秆做出了一座天安门的模型。当时的河北省与日本长野县是友好城市,这件天安门扎刻作品,作为河北的文化交流礼物,赠送给了日本长野县,至今仍被日本当地机构收藏。

“铁杆高粱”

一个普普通通的农民,他的手艺活儿,被当作礼物送到日本,徐艳丰在当地成了名人。受此激励,他更用心钻研扎刻技艺。

乡野常见的高粱秸秆,如何构成古建筑的各种形式?不用胶粘,自然咬合,这也是扎刻最为独特之处。看似简单,却涉及几何学、物理学、力学、建筑学等相关知识。

比如,制作扎刻的架子,就包括以立柱和横梁组合成各种形式的梁架,需使建筑物上部荷载经由梁架、立柱传递至基础。而屋界只起围护、分隔的作用、不承受荷载,精妙的力学结构,令行家也赞叹不已。

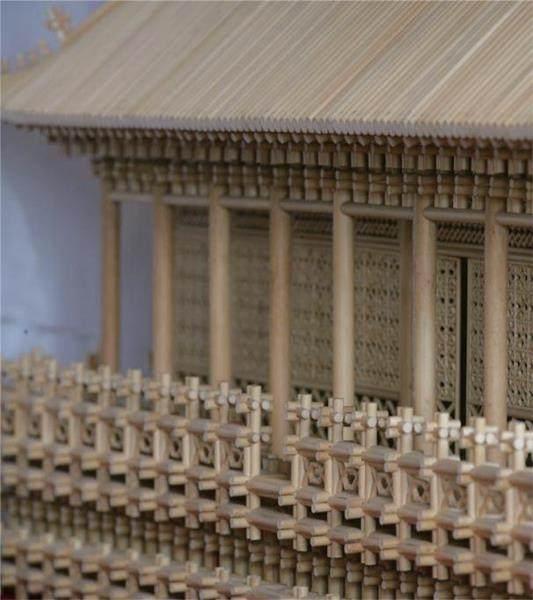

扎刻以古代建筑为师,无论单体建筑规模大小,其外观轮廓均由阶基、屋身、屋顶部分组成。扎刻模型正是由阶基承托着整座房屋,立在阶基上的是屋身,由柱额作骨架,其间安装门窗隔扇。上面则是用结构屋架造成的屋顶,屋面做成柔和雅致的曲线伸展出屋身以外,其上覆盖着瓦。扎刻的屋顶造型多样,有古建经典的庑殿顶、歇山顶、卷棚顶、悬山顶、攒尖顶等多种形式,每种形式又有单檐、重檐之分,进而又可组合成更多的样式,工巧至极。

如此精巧之作,原料的选择自是严苛。徐艳丰拿起一根仅有一毫米细的高粱秸秆递给我,此秆弹性有佳,与寻常秸秆不同。询问之下,才知道这竟然是徐艳丰特意培育出来专作扎刻之用的。

扎刻做工细密,当地所产黄高粱,因秸秆质地较软,无法使用。红高粱秸秆材质较硬,但徐艳丰发现它多长斑点,在选择原料之时,需注意将有斑点的秸秆去除。如此一来,往往需从大量的秸秆中取材,耗时费力。

就在徐艳丰为原料苦恼之际,村里从东北调来大头高粱,与当地的黄高粱杂交。受此启发,徐艳丰想,能否自己来选择合适的高粱品种杂交,以产出扎刻制作所需要的原材料呢。

徐艳丰告诉我,现在他使用的所有原材料,均出自自己经过多次实验之后,确定的高粱品种——“铁杆高粱”。所产秸秆质地坚硬、密度大、韧性好、細长,多为实心,不长斑点,硬而不脆。

另外,扎刻所用高粱秸秆,自然风干之后,不剥皮捆扎,需放置两年之后方能用,此时的高粱秸秆,颜色均匀,使用之时,须用卡尺分料。

利用高粱秸秆制作的古建筑模型,包括底座、斗拱、层间连接等,均采用“六柱锁扣”来完成。徐艳丰告诉我,某种程度上,只要掌握六柱锁扣的方法,也就掌握了扎刻建筑模型结构的基本技法。

徐艳丰拿起卡尺,从一捆高粱秸秆中挑选了几根粗细相同的,向我演示“六柱锁扣”。开榫需用小壁纸刀,将秸秆切割为数节。他说:“六根秸秆每根均需开榫,其深度是秸秆直径的一半,榫的宽度是秸秆直径的两倍。”说话间,仅有一厘米大小的六柱锁扣便完成了,在徐的手中显得极为精巧。

徐健正在安装秸秆扎刻作品“八仙亭”的窗户。

徐艳丰向笔者展示秸秆扎刻作品的零部件。

徐艳丰的秸秆扎刻作品《天安门》(局部)。

绝活与传承

扎刻艺术之精绝,其实并不在于用高粱秸秆制作,而是多层古建模型放置数年之后不歪不斜,端正如初。看似简单,却也是扎刻最难之处。哪怕是差一毫米,扎刻便会歪,一层二层还好,越往高处便差得越多,还未完成,就已经歪歪扭扭了。

若使扎刻成型,选料很重要。高粱秸秆自然长成,看似一般粗细,实则下粗上细,总归有些差别。若选料不细,差得便不是一点半点。此外,更关键的在于秸秆咬合之间的细微之处,比如说开槽,假如4毫米宽度,开槽便需7.8毫米或9毫米,才可咬合坚固,不会变形。

扎刻作品虽然看上去精美光鲜,但制作起来十分费工夫,从选材、备料到具体制作,无不需要耐心和毅力。他曾收过几个徒弟,但都因扎刻学习时间长、收入低而离开了。扎刻技艺面临失传危机。

2003年,徐艳丰身患尿毒症,重病之际,他仍在想传承难题。也正因父亲的执念,徐艳丰的女儿徐晶晶和儿子徐健,辞去了原来的工作,跟随父亲学艺。父亲的身体逐渐好转,姐弟俩的扎刻技艺也日渐娴熟。徐健扎刻的“故宫角楼”“辽代白塔”,徐晶晶扎刻的“牌楼”“古代建筑”等作品,也得到了徐艳丰及相关专家的认可。

徐健认为,家族间的传承,并不能够与社会传承相比。后者是徐家一直希望推动的传承方式。近年来,为了永清秸秆扎刻能得到更好的传承,徐健开发出了榫卯高粱秆拼图玩具。他将“永清秸秆扎刻”这一非遗项目带进校园,现场展示秸秆扎刻,他希望可以让更多人感受到高粱秆扎刻技艺的奇妙。

(责编:马南迪)