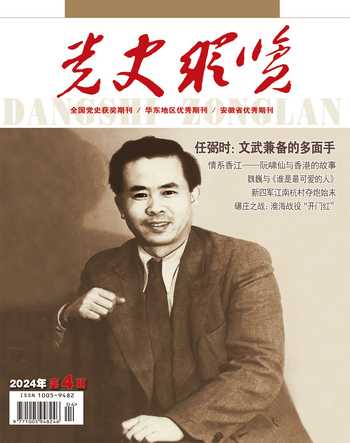

任弼时:文武兼备的多面手

孟红

编者按:任弼时同志是伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家、政治家、组织家,中国共产党和中国人民解放军的卓越领导人,是以毛泽东同志为核心的中国共产党第一代中央领导集体的重要成员。任弼时同志16岁参加革命,46岁英年早逝,为中华民族独立和中国人民解放事业奋斗了一生,贡献出了自己的一切。今年是任弼时同志诞辰120周年,本刊特设专栏,以示纪念。

——本刊编辑部

任弼时是杰出的无产阶级革命家,他始终把国家和人民的利益放在个人的利益之上,几十年如一日,为党和人民的革命事业鞠躬尽瘁、死而后已,为共产主义事业不断奋斗、奉献一生,被赞誉为“我们党内的母亲”“党的骆驼,中国人民的骆驼”。鲜为人知的是,他还堪称“文能提笔安天下、武能马上定乾坤”的全才。

化身画师,隐于闹市干革命

任弼时自幼喜欢绘画,凭借天赋和勤奋,中学毕业时他的画作就具有较高水平了。他同萧劲光在湖南省长沙市长郡中学就读时,有一天经过一家画像馆,任弼时试着画像,作品竟然同馆内展陈的不相上下,任、萧二人玩笑道,这个一技之长日后完全可以用来谋生。后来,在莫斯科,任弼时画过列宁的遗像;五卅运动时,他画过刊物的漫画。一手丹青术在革命者身上发挥了多种功能。

1928年至1929年,任弼时两次被捕入狱,党中央考虑到他已经不适合在上海工作了,于是决定派他到武汉工作。1930年4月,任弼时任中共湖北省委书记。5月初,任弼时携妻子陈琮英离开上海,沿长江逆流而上,赶赴武汉任职。此时,蒋介石的鹰犬遍布武汉三镇的车站码头、茶馆酒肆,二人刚登上汉口码头,就被反动军警盘查了,任弼时立刻感受到此地紧张的气氛。

中共湖北省委的同志原打算为任弼时夫妇物色一处僻静安全的住所,而任弼时则认为越是危险的地方反而越安全。他说:“越是热闹的地方越能避过敌人的耳目。这就叫出其不意,攻其不备。”几天后,汉口法租界一条热闹的街道上,一家新的画像馆开张了。在白色恐怖下,任弼时以画师的身份为掩护开展革命斗争。

当时,任弼时的工作极其繁忙,常常忽略了“生意”。房东看到他的画像馆生意冷清,忍不住好奇地问:“做生意为什么不挂个牌子出来?你们还怕招揽顾客吗?”对于房东的疑问,陈琮英微笑一下,机智地解释说:“我们才学画不久,怕画不好,想过一段时间再正式挂牌创号,免得坏名声传出去,影响以后的生意。”

当晚,夫妻俩就这个问题讨论起来。任弼时说:“你看,连房东都觉得不对劲,如果我们长久不开业,不也会引起特务暗探的注意吗?还是把招牌挂出去吧。”陈琮英问:“那如果真有客人光临怎么办呢?”任弼时笑着说:“那就让客人来吧。来了后,你就漫天要价,把价抬得高高的……”

翌日,画像馆的招牌醒目地挂了出去。没过几天,这幢小楼门口一下子便热闹起来了,顾客来来往往,生意似乎有了点起色。然而,当顾客们进店了解画像的价格之后,便嚷嚷起来:“怎么画一张像这么贵?就是大画像馆的价格也比这便宜呀!”在一片抱怨声甚至诅咒声中,顾客们纷纷散去。

一天中午,任弼时出门工作未归,突然有兩个警察来店里巡查,他们四处打量后,其中一个问道:“老板呢?”

陈琮英镇定地回答说:“他出去了。”

那个警察生气地说:“又出去了?上次来就不在家,做生意怎么一天到晚不守店?”言语中似乎带了一些怀疑。

陈琮英只好做出无奈的表情说:“他呀,有什么法子呢!天天不好好赚钱,净知道泡茶馆。”不知道这番话是否能应对了警察,陈琮英心里捏着一把汗。

警察盯着陈琮英,似乎有些半信半疑,磨蹭了半天也不离开。恰在这时,任弼时迈着方步走进了屋子。

陈琮英连忙冲上前去,指着丈夫大声嚷道:“好啊!要吃午饭了你倒回家来了。你回来做什么?你何不在茶馆里一直待到天黑?你心里还有这个家没有?家里连买米的钱都没有了,都揭不开锅了,你晓得么?!”任弼时顿时明白了妻子的用意,马上心领神会,摆出一副吵架的姿态,怼了回来:“你这婆娘,懂得什么!我要进茶馆进戏院,你管得了?你不搞饭,我也饿不着!哼……”两人跺足叉腰,你一言我一语地唇枪舌剑,热热闹闹地“对骂”开来。两个警察见状,觉得夹在中间十分尴尬,彼此耳语了几句,便索然无味地离开了。

尽管这件事被夫妻俩机智地应对过去了,但也使任弼时更加小心谨慎,从此,他一改白天出门的习惯,变为晚上出门、白天守店。这样一来,任弼时往往很晚才能回家,未能睡上两三个小时,天边刚泛白就又起身开店门,继续画馆生意。

陈琮英实在不忍心见他如此晨昏颠倒,任弼时说:“现在不是休息的时候,省市委的机关被破坏得厉害,好多同志失去了联系,我能安心休息吗?”每每入夜,他又打起精神来,披着旧棉袍去打理革命工作,拖着那疲惫的身影消失在夜色中……

一天,好事的房东又过来打听:“你家先生晚上又到哪里去了?”陈琮英故作愤懑:“还不是往茶馆、戏院里跑,几个钱都被他折腾光了!”房东自然不会像警察那样刨根问底,摇摇头走了。一直到任弼时离开武汉,房东都不知道这对夫妇的真实身份。

指挥电台,破译密电抢战机

任弼时曾负责过一段时间的情报工作,并取得卓越的成绩。

1933年6月,任弼时任中共湘赣省委书记、湘赣军区政治委员。尽管肩挑党政军一把手重担,可他深知“情报是第一战斗力”的道理,非常重视情报工作。他以一部5瓦电台成立起无线电队,同时还给大家明确了“电台除定时执行联络任务外,大多数时间都用来侦察敌人动态”的工作方针。在侦察时,他具体指导甚至亲自参加破译工作。陈琮英时任红二军团机要科长的译电员,她回忆道:1933年6月3日到达湘赣苏区永新后,弼时同志就开始搞情报。主要是弼时同志一个人猜译敌人密码,我帮助他搞译电。弼时同志只要不开会,他就猜。在半年多时间里,他猜出了不少。从1933年6月到1934年2月,共计破译敌军密码10至15种。后因战事频繁,无暇兼顾,即调军区无线电训练班教员王永浚专门从事密码破译工作。又据时任红六军团译电员彭富九回忆说:1934年4月5日的沙市战斗,便是他(任弼时)侦获了敌人进攻计划、兵力部署、出动时间和行进路线,红军事先设伏后打了胜仗,歼灭敌十五师之四十三旅,活捉敌旅长侯鹏飞。

1934年8月,任弼时率领红六军团西征,计划同贺龙的红三军(后恢复红二军团番号)会合。可是由于红三军手中无一台电台,联系不上。任弼时心生一计,权且采取“间接侦察”之法,从破译敌军的密电入手,只要发现敌军密电中有“贺龙”的动向,就加紧破译并以此判断红三军的位置。通过这种方法,有好几次他派出的尖兵几乎追上了贺龙的红三军,可惜被红三军误以为是国民党的军队而迅速脱离。如此锲而不舍地追踪了78天,跨越了湘、赣、黔、鄂4省长达2500多公里,一直到1934年10月24日才追上贺龙所率部队。

红二、六军团会师后,任弼时更加认识到情报工作的重要性,决定精益求精打造一把“破译尖刀”。于是,他立即动手挑选这方面的专业人才。张有年是无线电大队中觉悟高、技术全面的专业干部,任弼时首先选中他作为无线电侦察分队的队长,又任命机要科科长龙舒林兼分队政委,不仅如此,还选送4名精干的报务员,组成一支既能收发电报又能破译密电的精干小分队。1935年1月,侦察小分队正式成立,由任弼时直接领导,他们的行军宿营都紧随任弼时行动。

任弼时精心打造的无线电侦察小分队(小电台)如同给红军安装上一只锐利的“千里眼”,敌军的一切活动都尽收眼底。红军战史上著名的运用无线电技术取得胜利的战例便是破译敌人行军序列密电、预设“口袋阵”、活捉敌军中将司令张振汉的忠堡之战。

1935年6月,为了策应中央红军长征,红二、六军团主动向鄂敌发起进攻,9日以一部包围湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县城,主力隐蔽于宣恩县城以南的山地10公里处,准备打援。与此同时,任弼时命令“小電台”24小时不间断地侦听敌军电台往来密电,盯死敌人的任何动向,不放过一点蛛丝马迹。

果然,当红军按原部署正准备出发时,机要科长报告:“‘小电台截获了一份密码电报,正在破译!”任弼时暗自高兴:此时收到电报,说不定就有重大讯息。当即决定自己留下来助力破译。

在任弼时的指导下,这份密码电报很快就被破译出来了。任弼时脸上不由得浮现出笑容,果然如他所料!

原来,国民党湘鄂川边“剿匪”总司令徐源泉担心宣恩县失守将会直接威胁他的老巢施南,于是急电调纵队司令兼四十一师师长张振汉率部增援宣恩。然而,狡猾的张振汉预判到红军主力将会在宣恩城南张网以待,便给徐源泉回电说,为避宣恩城南红军主力之锋芒,将兵分三路于12日迂回忠堡镇,从西向东驰援宣恩。

可是,张振汉万万没有料到,红军在他们出发前,就已经截获了自己的整个作战计划,对张振汉部的作战行军序列、时间、人员、装备,特别是要“在忠堡休息”等情况都完全掌握了。

任弼时如获至宝,他与贺龙分析,敌人整天行军,到了忠堡镇正是人困马乏之时。于是,任弼时和贺龙等人决定将计就计,留下1个团继续佯攻宣恩,监视和迷惑敌人,而将大部队埋伏在来凤到宣恩中间的忠堡。任弼时与贺龙立即下令红二、六军团主力趁着夜色,提前于11日出发,火速奔袭忠堡以东地区。先头部队红四师一天连夜急行军60多公里,抢在敌军主力之前占领了忠堡北侧和东侧的黄牛棚、高升塘一带,先敌1小时赶到了忠堡镇,并迅速构筑工事,设下伏击圈,就等敌人钻入“口袋”。

不出所料,张振汉增援之敌果然准时钻进了红军的“口袋”。

由于事先占领了阵地,工事构筑比较完备,红军打退了敌军的多次进攻。敌军第一二三旅见久攻不下,自身损失又比较大,害怕被红军包围全歼,在天黑前便匆忙向东逃窜。由忠堡出击的国民党军也损失惨重,只能撤回城内固守。6月14日晨,红二、六军团集中近5个团的兵力,从4个方向对被围之敌发起全面进攻。但由于缺少足够的炮火支援,我军的进攻行动一度受阻,每前进一步都要付出巨大的牺牲。战斗从拂晓一直持续到午后。红军通过喊话、释放俘虏等方式对敌展开心理攻势,削弱其抵抗意志。到15时,终于全歼了围困之敌,并活捉了敌军师长张振汉。

经过三天三夜的激战,红二、六军团歼灭国民党军1个师部、1个旅和1个特务营,并给国民党右、中两路以沉重打击,取得北进鄂西后的一次大胜仗,有力地配合了中央红军的长征和其他革命根据地的斗争。

驰骋球场,篮球场上显神通

任弼时的“多面手”不仅体现在画画、密码破译这类“文”的方面,在体育运动方面他也有过人的才能。任弼时很喜欢球类运动,红军时期和抗战时期,他在运筹帷幄指挥战斗的间隙,也会同指战员们一起活跃在球场上。

1935年,红二、六军团在茨岩塘建立革命根据地,地处湘鄂川黔革命根据地的茨岩塘柯树寨四面环山,中间平整宽敞,是一块难得的山区宝地。当时,任弼时和贺龙等领导的红十八师师部就驻扎在这个寨子。在战斗之余,红十八师坚持军事训练和体育运动相结合,保持着强大的战斗力和良好的精神风貌,也给当地老百姓带来了新式体育的启蒙。

其中,影响最为深远的便是篮球运动。

红军驻防不久,就在柯树寨正中一块地势略高、四方周正的空地上平整出一块不大的训练地和篮球场,又就地取材打造出一个简易篮球架。每逢休整,红十八师的战士们就利用这块场地开展军事训练和趣味运动。

当时虽然条件艰苦且无真正意义上的篮球,但善于创造的指战员们发挥聪明才智,自己动手拿牛皮缝制成球状再以松软的稻草、棉花和麻条当填充物,制成“篮球”。由于这球无弹力,大家便像玩橄榄球一样,以传球为主,传到篮板下,再将球投进篮筐中得分。

战士们热衷打篮球自不在话下,那些红军指挥员也踊跃参与其中。任弼时、贺龙、关向应、王震、萧克等领导同志也会利用空暇同战士们厮杀一场,战士们的球技及战术成为他们的热门话题。

值得一提的是,看上去斯斯文文的任弼时,竟然是一个篮球痴迷者,他每次和战士们都打得热火朝天、不知疲倦,即使挥汗如雨、尘土满身也乐此不疲。他总笑呵呵地说:“军队嘛,就要像这样有生气、有活力。打篮球好啊,既能强身健体,又能增强思想交流。”

说起任弼时爱打篮球还有一件趣事。1937年冬天,任弼时与朱德率领八路军总部,来到山西省的五台山抗日前线。在指挥抗日作战之余,这两个篮球迷总是会同战士们驰骋拼杀在球场上。篮球场上肯定要分阵营对抗,但一开始战士们总有些放不开,总不由自主地手下留情,有意地让着场上的朱德和任弼时等领导人。

心细的任弼时很快察觉到了这个苗头,于是他悄悄对朱德说:“我们不能分在一个队里,你看见没有,战士们打球打得有些畏手畏脚呢!”

朱德心领神会,连连点头:“对,对啊!”

随即,任弼时与朱德各为一方,分别命名为“任弼时篮球队”和“朱德篮球队”。如此一来,他俩便由队友瞬间变成了竞争对手。

这样交手了一阵子后,任弼时发觉还是存在问题。他俩虽然分开了,可是战士们依然缩手缩脚,在领导同志面前,该拦的球不拦,该抢的球也不敢抢。为了帮助队友们打消顾虑,任弼时就又借暂停之机,不动声色地做起了队友们的思想工作。他和颜悦色地说:“球场上是不分上下级的,大家应该放开手脚打好球,如若哪个人轻易放过了总司令,咱们队输了球,我就找那个人算账。”

朱德也给他的队友们加油鼓劲:“球场就是战场,打球就好比打仗,不能讲什么客气啊,要是任政委得了球,你们不要怕,只管去抢回来!”

经这两位领导同志的“软硬兼施”,战士们开始放开胆子你争我夺、寸步不让,个个如小老虎似的勇敢争胜,大家打球打得更为开心了。

此外,任弼时爱好广泛,多才多艺,在音乐、摄影和书法等方面也均有一定造诣,是位名副其实的“多面手”。

(责任编辑:章雨舟)