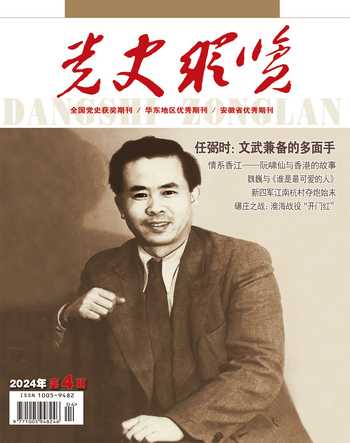

任弼时的亲情世界

张磊

无产阶级革命家任弼时一生任劳任怨,为党和革命无私奉献,为中华人民共和国的建立作出了卓越贡献。作为老一辈无产阶级革命家的楷模,于国而言,任弼时是党和人民的“骆驼”;于家而言,他是尽职尽责的儿子、丈夫和父亲。他用自己的亲身行动,传承了“乌鸟私情,舐犊情深”的优良家风。

孝顺父母,言传身教

对于远离家乡、为人民事业奔波的革命者而言,最难割舍的是对家乡亲人的眷恋。1921年,年少的任弼时准备启程北上,追寻光明的前途。临行前,他给父亲寄去了一封信,表露了自己收到家书的欢欣,倾诉了不能陪伴在父母身侧尽孝、为双亲分担家庭重担的无奈。他在家书中向父母许诺:“自后儿当努力前图,必使双亲稍得休闲度日,方足遂我一生之愿。”然而,前路漫漫,身为有志青年,他又怎能只顾自己的小家呢?在信中,任弼时毅然写道:“现今社会存亡生死,亦全赖我辈青年,将来造成大福家世界,同天共乐,此亦我辈青年人的希望和责任,达此便算成功。”对于父母,唯有祝愿他们健康长寿,“来日当可得览大同世界”。任弼时时常惦念家中的长辈,他总是趁着工作间隙给家里人写信,告知亲人自己的近况,问候家中双亲是否安康,看似寻常的笔触中流露着他对父母浓浓的爱。

任弼时不仅自己孝顺父母,而且时常教导孩子們敬爱、孝顺长辈。由于革命的需要和身体的缘故,任弼时有时候与妻子陈琮英不在一处,他常常叮嘱在妻子身边的儿女要关心、照顾好他们的母亲。中华人民共和国成立后,任弼时因身体原因在苏联治病,几个孩子也都要上学,家里就只剩下妻子一个人。为了不让妻子感到寂寞,任弼时在写给儿女们的信中要求他们争取每个星期都能回家看望母亲。信中说:“你们星期天回来,自然也会给她很大的安慰。”

任弼时的言传身教和万般嘱咐,让爱与孝的美德在他们的家庭中不断传承。任弼时患有严重的高血压,工作一劳累就会满脸充血、头脑胀痛。这时候,大女儿任远志就会和妹妹一起帮父亲按摩头部。由于长时间跪在炕沿上,她的膝盖痛得不行,但是她从来不吭一声,一定要等父亲病痛好一些了才肯放手。任弼时在苏联治病期间,任远志不仅常常写信问候父亲的病情,还叮嘱在苏联读书的妹妹任远芳要经常给父亲写信,并在条件允许的时候去看望父亲,帮他排遣寂寞。在假期里,任远志大都待在家里陪伴母亲,给担心父亲病情的母亲予以安慰。

爱护妻子,伉俪情深

任弼时和妻子陈琮英是所谓的“娃娃亲”。在革命战争年代,他们共同经历了各种磨难,却始终患难与共、相濡以沫,携手渡过了各种难关。他们的爱情虽然没有多么惊天动地,也没有什么浪漫唯美,但更为隽永、更为持久。

早在1914年,12岁的陈琮英就来到任家当童养媳,这一年任弼时才10岁。任弼时聪明睿智,广读诗书;陈琮英性情谦和,朴实敦厚。二人青梅竹马、两小无猜,相处十分融洽。

1915年夏,任弼时考入长沙第一师范学校附属高小部读书。不久,陈琮英也到长沙北门外一个小袜厂当童工。当时任父失业在家,一家人生活十分清苦。为了资助任弼时完成学业,陈琮英省吃俭用,把每月所挣为数不多的工钱,一个一个铜板积攒起来,悄悄地交给任弼时,并柔声说:“给你读书用吧。”这让任弼时非常感动。

1926年4月初,从苏联学成归国的任弼时在上海和陈琮英成婚。他们的婚礼没有豪华的布置,没有丰盛的酒宴。除了租住的亭子间里的一张床、一张桌子、一个破书架外,什么东西都没有添加。但就是在这里,他们组成了一个新的家庭,也成为了他们战斗的据点。

婚后不久,北伐战争开始了。任弼时遵照党中央的指示,号召广大青年参加北伐军,并领导上海的青年工人、学生开展策应北伐的罢工、罢课斗争,工作非常紧张繁忙。任弼时有时把胡子蓄得很长,有时又刮得精光,有时穿长袍,有时又换上学生装,以迷惑敌人。陈琮英则担任了党的秘密交通员,并兼油印工作,但她在繁忙工作之余还是尽力从生活上关心照顾任弼时。任弼时时常要工作到很晚才能回家,有时甚至到天亮,陈琮英就一直等着,只要听到那熟悉的脚步声,便马上去开门,并张罗着给任弼时做饭。

1928年,正在安徽省南陵县做地下工作的任弼时不幸被捕。国民党提审任弼时,他从容自若,坚持说自己是从湖南到南陵做生意的生意人。敌人无奈之下只好将他转送到安庆关押。在被押解的船上,他偶然遇到一位做生意的家乡人彭佑亭。任弼时借押解人员对他问询之机,扯着嗓子喊道:“我不姓赤,我姓胡,叫胡少甫,是长沙伟伦纸店的伙计!”然后任弼时假借诉说自己的冤屈,巧妙地将妻子陈琮英在上海的住址告诉给彭佑亭,而任弼时所提到的纸店正是陈琮英堂兄的产业。彭佑亭心领神会,之后经过一番波折,找到了潜伏在上海的陈琮英,将任弼时在船上说的话原封不动地告诉了陈琮英。党组织马上派陈琮英去长沙营救任弼时。在周恩来的亲自布置下,陈琮英从上海赶往长沙伟伦纸庄坐镇,以备敌人对质。谁知她匆匆来到火车站时,客运列车刚刚开走。万分焦急之下,她咬牙抱着年幼的女儿爬上一辆敞篷的运煤列车,冒着长夜的寒风,风尘仆仆地启程了。到长沙后,陈琮英一方面坐镇纸庄,一方面请任家的姻亲、当时长沙有名的律师何维道出面营救。不久,敌人果然传陈琮英对质,陈琮英所说的和任弼时说的一模一样,敌人竟然找不出任何破绽。敌人无可奈何,只得在1929年3月将任弼时释放。不幸的是,他们的女儿因在运煤列车上受了风寒得了肺炎,不久就夭折了。

1931年3月,任弼时离开上海,与王稼祥、顾作霖3人组成中央代表团,前往江西苏区。任弼时离开7天后,陈琮英在上海生下一个女儿,取名任远志,这是任弼时临走时的嘱托,说不论生男生女一律取名为“远志”。不久,因叛徒出卖,陈琮英被捕了,她带着出生刚百日的孩子进了牢房。陈琮英虽内心害怕、惶恐,但她想到之前任弼时和其他同志在狱中的英勇表现,无论敌人怎样威吓,她始终坚贞不屈。后来在组织的多方营救下,陈琮英抱着女儿终于走出了敌人的牢狱。出狱不久,陈琮英便接到周恩来从中央苏区发来的要她去苏区的电报。因旅途艰险,陈琮英不得不把尚在襁褓中的孩子送回老家,交婆母抚育,只身一人来到中央苏区。

见到妻子,任弼时百感交集。他向陈琮英倾诉衷肠,说了一番让陈琮英终生难忘的话:“我们是革命的夫妇,同是党的儿女,我们的爱情是融化在对党对人民的爱里的。”

长征途中,任弼时等率红六军团一路跋涉,先后与红二军团、红四方面军会合,并同张国焘错误路线进行了坚决的斗争。紧张艰苦、颠沛流离的生活,使任弼时的身体一天比一天坏,跟隨长征的陈琮英尽自己的可能精心地照料他,任弼时也十分关心陈琮英。长征过草地时,他们的女儿任远征出生。当时部队缺衣少食,产后虚弱的陈琮英也只能以草根为食,心疼妻子的任弼时就坚持去钓鱼给妻子补身体。后来,每到一地,他就和战士们一起去挖野菜、草根,把嫩的煮给妻子吃,自己吃老的。任弼时给自己缝了个布袋,把女儿任远征背在背上,一手拄着拐杖,一手搀扶着陈琮英,艰难地向前行走。长征途中这对夫妻摇摇晃晃的身影,深深刻印在了许多同志的脑海中。

1938年3月,任弼时偕陈琮英赴苏联担任中共驻共产国际代表团负责人。在异国他乡,他们共同度过了两年相对平静的生活。回国时恰遇陕甘宁地区大生产运动,任弼时的老战友王震送给他一架平江式纺车,陈琮英从前当童工时就是学纺织的,自然很在行,就手把手地教任弼时。在任弼时的带动下,机关里出现了纺线高潮。一次比赛中,任弼时戴着眼镜,神态自若地坐在纺车前,不紧不慢地纺着,结果以量多质佳而被评为第一名。《解放日报》为此做了专门报道。当时周恩来惊讶地对任弼时说:“你的纺线技术提高得快呀!”任弼时不无自豪地说:“我有家庭教师嘛。”

抗战胜利后,任弼时和陈琮英将任远志从老家接了过来,加上在延安出生的小儿子任远远,五口之家溢满欢乐。但这种情形没持续多久,就被胡宗南侵犯延安的战火打破,陈琮英不得不带着小儿子先期来到晋西北的一个小山村,任远志和任远征也跟着学校从延安转移出来,只有任弼时一个人留在延安。

一天,组织上捎来了信,让陈琮英到米脂县杨家沟去一趟。她没有多问,没有犹豫,带上任远远立即动身。原来,任弼时在艰苦的转战中由于过度劳累病倒了,组织上让他到杨家沟休养一段时间。此时的任弼时病得很厉害,脸色苍白,血压很高,经常牙疼,而且常处于一种亢奋状态,整夜整夜地睡不着觉。陈琮英为此十分着急。为了安慰陈琮英,任弼时强迫自己静躺在床上,连身也不翻,先从1数到1000,又从1000数到1。不知情的人以为他睡着了,实际上他正在和痛苦的失眠作斗争。就在这样的身体状况下,任弼时对土改问题做了大量研究,在党中央杨家沟十二月会议上做了重要发言。听着任弼时发言时的洪亮声音,谁也感觉不出他是个病人,只有陈琮英知道这个调查是在怎样的情况下用一种什么样的精神“钻”出来的。

关爱子女,教导督促

由于工作忙碌,任弼时和孩子们相处的时间并不是很长,但是他对孩子们的爱却非常之深厚,总是用看似寻常的举动表达自己对孩子们深深的关爱。

大女儿任远志的童年坎坷异常,刚生下来不久就和母亲一起被关进了监狱,后来又被送到老家。直到抗战胜利后的第二年,她才第一次见到自己的父亲。虽然父女相处的时间并不多,但在点滴日常中,她深深地感受到了父亲对她的关爱。1947年,胡宗南率部进攻延安,中央机关转移到王家湾一带,任远志随父亲一道转移。其间任远志发了一场高烧,工作忙碌的任弼时便打了一盆冷水放旁边,拧一条毛巾放在女儿额头上,然后赶紧去看文件和电报,过一会儿又给她换一次毛巾,接着再去忙自己的工作。接连好几个夜晚都是这样度过的。

小女儿任远芳1938年出生于苏联,在她出生后不久,任弼时夫妇便奉调回国,任远芳被留在苏联,直到1948年父女之间才通信联系。1949年,任弼时给任远芳写下了第一封家书,因为知道女儿不懂中文,他特意用俄文写信。在信中,任弼时盼望看到10年未曾谋面的女儿的迫切心情跃然纸上:“亲爱的卡佳:……从信中获悉你生活很好,学习也不错。我们为此而欣慰。可你为什么没给我们寄来一张你的照片呢?你大概已经长大了,我们多想看看你呀!哪怕是你的一张照片。”这封家书让任远芳第一次体会到了被父母关心爱护的感觉,第一次有了“家”的概念。

在这一时期写给小女儿的数十封信中,任弼时常称呼任远芳“亲爱的”“亲爱的女儿”“亲爱的卡秋莎”,经常给女儿寄家人的照片,叮嘱她注意自己身体,担心她有没有吃饱穿暖、有没有生病……对女儿的爱流淌在字里行间。任远芳晚年回忆起这段时光时说:“我一生中与父亲共同生活总共不超过1年零7个月。但是,父亲的爱却温暖了我一生。”

任弼时不仅关心爱护孩子,督促他们不断进步,还常常从一些小事中教导他们要学会相互关心、互相帮助、相亲相爱。在任远芳即将从苏联回国时,他写信给儿子任远远,告诉他姐姐即将回家,将和他一起上学,并叮嘱儿子:“她回家后你必须准备处处帮助她,不能因为她不懂中国话就去欺侮她……买一架男孩脚踏车给你,可是远芳姐姐还没有车子,你要准备将你现用的车子将来送给远芳姐姐作为你们相见的礼物。我想你是会同意,而且一定要这样同意才好,这也是我在事前要向你说明白的。”

良好的家风来自于言传身教,任弼时虽然很少给孩子们讲大道理,但他时时处处都在用自己的行动引导着孩子们,用爱构筑起一个温馨的家,用爱传递着孝顺父母、友爱姊妹的优良家风,并且他也将自己的革命精神、人生智慧倾注到对孩子们的教育中。

在任弼时看来,为人民服务就先要好好学习,掌握为人民服务的本领。1947年,在延安中央机关转移途中,任远志和其他孩子一道被送到河东安定下来。在女儿东渡黄河之前,任弼时给女儿题下了“努力学习”四个字,这是他对孩子们一贯的希望与要求。在随后的家书中,他不断叮嘱任远志要好好学习。他说:你来延安后一年里,因为战争的关系没有能够很好学习,晋绥环境安定,你应当安心好好学习,在学习和生产中注意不要因生病而妨碍学习。他语重心长地告诉女儿:“你们这辈学成后,主要是用在建设事业上,经济和文化的建设事业需要大批干部去进行,建设事业就是要有科学知识。”他在写给小女儿任远芳的信中说:“中国人民今后的任务是恢复和发展工农业,为此,需要许许多多的各种各样的专家和干部。望你更加努力学习,并在苏联完成学业之后,成为一名优秀的专家。”

任弼时自己是吃苦耐劳的楷模,被称为“我们党的骆驼”,他也教育孩子们要好好锻炼自己、能吃得了苦。他曾教导任远志说:“要能吃苦,要好好锻炼自己,要努力学习,长大了才能为国家做事,为人民服务。”1947年,在中央机关转移撤离延安时,学校因为任远志年纪还小,一开始没有安排她随学校转移,希望任弼时带着她一起走。但是任弼时却坚持让任远志随学校行动,和同学们一起接受锻炼。日夜兼程的艰苦行军路,让从小因营养不良而患有夜盲症的任远志走得非常辛苦,有时候踏出第一步不知第二步往哪迈,只好在前面同学背包上拴一条白毛巾,随着视野中这个隐隐约约的小白点前进。即便这样,她依然因看不清路而摔倒,导致右脚趾骨摔裂。任弼时得知她摔伤的经过,虽然很是心痛,但依然半开玩笑似的对她说:“轻伤不下火线,你怎么回来了呢?”

二女儿任远征在撤离延安的时候还在上小学,看到身边好多小朋友都被父母接走,也希望自己父母能够来接她,但是左等右等也没有等来父母,只好随学校一起行动,吃了很多苦头,常常走着走着就睡着了。

任弼时就是这样不断锻炼孩子们的吃苦精神,让孩子们都从小就学会了吃苦耐劳,没有“把孩子养成革命的娇子”,他们才能够在后来的人生中成为对社会有用的人,为国家建设事业作出自己的一份贡献。

“全心全意为人民服务”“甘当革命老黄牛”,这是聂荣臻元帅对任弼时的盛赞,也是任弼时一生的真实写照。在他的言传身教下,孩子们知道了应该怎样做一个真正的人,一个对民族对人民有用的人。为人民服务、为人民做事的优良家风,就这样在任弼时家庭中不断传承。

(责任编辑:章雨舟)