跨境电商综合试验区建设促进城市就业:事实与机制

朱永明 马诗佳

摘 要:就业关系千家万户,是最基本的民生。中国跨境电子商务综合试验区建设能否成为“稳就业”的重要“抓手”和赋能高质量充分就业的“新引擎”,是一个值得探讨的问题。本文基于2011—2020年中国273个地级市面板数据,采用多期双重差分模型(DID)评估跨境电商综合试验区建设对城市就业的政策影响,并探讨了其影响机制。结果表明:(1)跨境电商综合试验区建设显著促进了城市就业水平的提升以及就业形式的多样化;经内生性检验、平行趋势检验等稳健性检验之后,该结论依然成立。(2)对作用机制分析发现,跨境电商综合试验区建设可通过发挥经济集聚效应、释放城市创新创业活力和优化产业结构三种途径推动城市就业。(3)异质性分析发现,跨境电商综合实验区设立对我国中西部地区增长的促进作用更明显。

关键词:跨境电商综合试验区;城市就业;多期双重差分法;稳健性检验;中介机制

本文索引:朱永明,马诗佳.<变量 2>[J].中国商论,2024(09):-027.

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2024)05(a)--05

1 引言

就业是最大的民生,“稳就业”是我国经济社会发展的重要目标,是实现共同富裕的根基与保障。当前,我国迈入高质量发展阶段,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为稳定就业创造了良好的条件,经济快速增长与发展为劳动人口提供了更多的就业机会。然而,我国就业领域仍存在诸多新变化、新挑战,就业替代效应与就业挤出效应愈加显现,就业形势依然严峻。如何“稳就业”,培育就业新动能成为推动城市就业的重中之重。数字经济时代,外贸作为国民经济的重要组成部分、拉动经济增长的“三驾马车”之一,在扩大就业、提升人民生活水平、推动经济可持续发展等方面发挥了重要作用,带动就业1.8亿人。随着数字技术在贸易领域的深入应用,跨境电商作为国际贸易发展的重要渠道、推动外贸转型升级的新引擎,为我国更好地发展带来了积极的影响。

与本文相关的文献主要分为以下几类:一是与就业影响因素有关的文献。有学者关注对外贸易、技术进步[1-3]、产业结构高级化[4-5]、工资水平、互联网基础设施等因素对企业就业的影响。其中,贸易与就业的关系一直是国内外学者广泛关注的研究内容。一方面,贸易自由化和出口规模的扩张驱动企业扩大产出规模,从而影响企业劳动力就业[6];另一方面,新技术催生新业态,意味着传统贸易模式如零售和百货等受到冲击,以大数据与人工智能为主要生产方式的高新技术产业可能加速淘汰低技能劳动力[7-8],外贸的发展对就业存在替代效应与挤出效应[9],部分劳动力岗位和就业机会面临消失。二是与跨境电商相关的文献。为使跨境电商获得更好的发展,不断完善互联网基础设施、加大资金投入、破除消费税、增值税等壁垒尤为重要[10]。三是与跨境电商综合试验区相关的文献。部分学者研究发现,跨境电商综试区的设立进一步提升了国际贸易的便利化水平,扩大了对外出口,助力地区外贸创新发展[11];缩小了长三角地区的城乡收入差距,实现了综试区促进共同富裕的政策效果[12];降低了消费者由于地理距离和贸易成本而负担的交易成本,推动居民消费升级[13]。

综合来看,现有研究对就业、跨境电商与跨境电商综合试验区的影响关系有所探讨,但仍存在不足。跨境电商综合试验区的设立较好地解决了我国跨境电商发展过程中面临的体制问题,促进了产业集聚、实现了经济增长。然而,鲜有文献研究跨境电商综合试驗区与城市就业的关系,也少有研究分析其对就业水平的影响机制及数字经济在其中发挥的作用。另外,已有文献缺乏对城市地区异质性和就业结构异质性的深入分析。那么,在具体实践过程中,跨境电商综合试验区设立能否促进城市就业?又是通过何种途径实现地区就业的稳定增长?回答这些问题,对实现更加充分和高质量就业、增进民生福祉具有重要的现实意义。

2 研究假设

跨境电商综合试验区的设立为“大众创新、万众创业”提供新空间,实现产业转型和服务业的蓬勃发展,同时挖掘了地区消费潜力、惠及了人们的日常生活。因此,本文将从经济集聚效应、创新创业效应和优化产业结构三方面探讨跨境电商综试区设立建设对城市就业水平的作用机制。

第一,跨境电商综合试验区建设通过实现经济集聚效应来提升城市就业水平。各综试区设立后,普遍开展跨境电商产业园区建设,吸引知名电商平台企业、跨境电商产业链上下游企业及相关服务企业入驻[11],催生多样化商业模式和更为灵活的就业形态,推动城市人力资本集聚和产业集聚,形成明显的规模效应和经济集聚效应,进而促进就业。

假设1:跨境电商综试区建设可以通过形成经济集聚效应,增加城市就业机会,提升城市就业水平。

第二,跨境电商综试区建设通过提高城市创新创业活跃度进而提升城市就业水平。一方面,从成本视角来看,跨境电商缓解了买卖双方信息不对称的问题,降低了交易成本,通过制度创新、管理创新和服务创新为企业开展创新创业活动提供诸如税收减免、创业补贴、人才引进和通关流程简化等优惠政策[11],降低了创业门槛。另一方面,从收入视角来看,随着跨境电商综试区覆盖范围的不断扩大,有助于企业创新经营方式、扩大经营范围、实现高利润经营。创新创业成本的降低与收入的提高推动跨境电商企业扩大生产规模,增加用工需求,对地区就业起到了良好的吸纳作用。

假设2:跨境电商综试区建设可以通过提升城市创新创业效应,增加城市就业机会,提升城市就业水平。

第三,跨境电商综试区建设通过促进产业结构优化进而提升城市就业水平。一方面,跨境电商综合试验区建设通过推动产业结构向高级化转型,能够为劳动力市场提供更多的就业机会。另一方面,跨境电商综合试验区建设通过促进产业结构合理化推动城市就业。通过B2B、B2C、O2O等创新型贸易方式和跨境物流、海外仓、跨境支付灵活交易等全产业链配套服务模式提高了第三产业的比重,推动生产性服务业集聚,带来就业增长的同时,促进就业水平提升[14]。

假设3:跨境电商综试区建设可以通过促进产业结构优化,增加城市就业机会,提升城市就业水平。

3 研究设计

3.1 模型设定

截至2022年底,我国已建成165个国家级跨境电商综试区,考虑到研究相关数据的可获得性与连续性,本文选择前四批次试点城市展开分析。针对是否设立跨境电商综试区进行分组,分为处理组和对照组。对于有综试区试点的城市,设 Treat=1;否则为0。同时,设置虚拟变量Post 表示政策冲击的时间虚拟变量,设立之前令Post=0。此外,借鉴学者已有的做法[15],分别将各批次的城市按设立时剩余月份占当年的比例赋值Post,分别为5/6、11/12、1/2 和2/3;之后的年份都赋值为1。本文采取多期双重差分法来进行回归分析,生成政策虚拟变量和时间虚拟变量的交项,基准回归模型设定如下:

3.2 变量定义

3.2.1 被解释变量

城市就业水平(Emp)。本文遵循已有研究[17],使用城镇单位就业人数与城镇私营和个体就业人数总和取对数表示,同时在后文采用就业规模,即地区总就业人数作为被解释变量进行稳健性检验。

3.2.2 核心解释变量

跨境电商综合试验区设立。本文将“跨境电商综合试验区”设立看作一项准自然实验,对其赋值后生成两者交互项。

3.2.3 中介变量

中介变量主要包括:经济集聚效应(Density),采用城市单位经济密度,即城市生产总值与市辖区土地面积的比值代表城市经济集聚程度[18];创新创业效应(EA),通过天眼查数据库,采用城市每百人中新增的经营跨境电商业务的企业数量作为创新创业活跃度的代理指标;产业结构优化(OIS),参考邓慧慧等(2020)的研究[19],构建产业结构优化指标度量产业结构的发展程度。

3.2.4 控制变量

参考以往学者研究,本文选取经济、人力资本、公共服务方面的变量作为控制变量。

3.3 样本及数据来源

本文选取2011—2020年273个城市的面板数据作为研究对象。其中,选用的研究数据来源于EPS数据库、CSMAR数据库等。对于部分缺失的数据,采用线性插值法予以补充,为避免极端值对回归结果造成影响,对变量数据进行1%水平上的缩尾处理。

4 实证结果与分析

4.1 基准回归分析

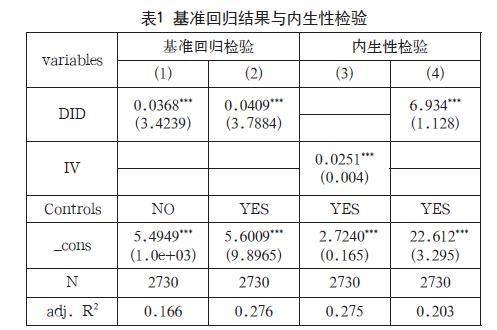

本文采用固定效应方法来检验假设1,如表1列(1)和列(2)所示,DID估计系数在1%的水平上正向显著,说明设立综试区有利于试点城市就业的增长[20]。

为避免回归过程中可能存在的内生性问题,本文借助工具变量法对模型中的解释变量进行内生性检验。参考已有研究,本文使用各城市在1984年的邮电历史数据作为跨境电商综合试验区设立的工具变量[21],同时引入一个随时间变化的变量来构造面板工具变量[22]。具体而言,以样本期内各城市电信业务总量分别与1984年相应城市每万人电话机数量构造交互项,作为该年城市跨境电商综合试验区设立这一虚拟变量的工具变量。由表1可知,控制内生性问题后,跨境电商综合试验区的就业促进效应更加明显。

4.2 平行趋势检验

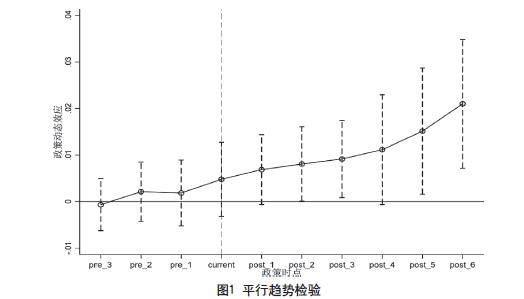

平行趋势检验结果如图1所示,横坐标是设立政策实施的时间,current表示跨境电商设立区设立当年, “pre1”表示综试区设立政策公布前一年,“post1”表示综试区设立后第一年,其他类同;纵坐标表示处理效应的估计值。在政策实施之前,处理效应系数均不顯著,说明处理组和控制组没有明显差异;政策实施后,显著性得到增强,且系数基本为正数,故双重差分法可以作为检验跨境电商综试区设立对城市就业影响的工具,同时验证了本文的基本结论。

4.3 稳健性检验

4.3.1 排除同期政策干扰

本文通过相关政策文献查阅发现,2009年开展的国家电子商务示范城市创建工作,通过带动城市创业和生产性服务业集聚显著提升了城市就业水平,并对试点城市的周边城市带来一定的溢出效应[17]。由于时间重合且政策内容上有所关联,因此控制该政策对主效应检验估计结果可能带来的干扰进行稳健性检验。其中,DS为“国家电子商务示范城市”战略的虚拟变量。回归结果如表2列(1)和列(2), “电子商务示范城市”战略并未改变核心解释变量估计系数的显著性和正负号,验证了跨境电商综合试验区设立对地区就业的促进作用。

4.3.2 剔除重点城市

本文剔除了我国四个直辖市和所有省会城市,以排除经济发展差异引致的政策效果评估偏差,如表2列(3)所示。结果表明,经济发展水平较高的城市,综试区的设立对就业水平的促进作用更大。

4.4 异质性分析

地理位置是导致我国区域发展不平衡、不充分的重要影响因素。本文根据城市地理位置将样本划分为东部、中部和西部地区城市,并进行分组回归,如表2列(4)~(6)所示。由此可以发现,虽然跨境电商综试区的设立促进了地区就业的增长,但对中西部地区的影响更为显著。

5 进一步分析

结合上文的理论机制分析,跨境电商综试区是否能够通过上述三个假设推动就业水平的提升?为了进一步检验作用机制,本文基于中介效应模型分两步进行影响机制的检验,构建回归模型如下:

机制检验结果如表3所示。其中,列(2)表明综试区设立能通过促进城市经济集聚提升城市就业水平;列(3)和列(4)为城市创业活跃度影响路径的检验结果;表明跨境电商综合试验区的建设能够有效促进城市创业,实现创业带动就业;由列(5)和列(6)可知,跨境电商综合试验区的设立能够显著促进地区产业结构的优化,带动城市就业增长。

6 结语

经研究发现,跨境电商综合试验区的建设显著促进了地区就业水平的提升。通过一系列稳健性检验后,该结论依然成立。作用机制分析得出,设立跨境电商综合试验区具有显著的经济集聚效应,还可以显著提高城市创新创业活力,创造更多的就业岗位,扩大劳动力需求,同时能推动产业结构优化,提高就业质量。

结合上述结论,本文政策建议如下:首先,强化跨境电商的经济集聚效应,加速融合发展跨境电商上下游产业链,积极带动国际物流、海外仓储、移动支付等生产性服务业的集聚发展,从而发挥试点城市的就业吸纳效应。其次,继续推进跨境电商综合试验区建设,激发跨境电商发展的就业创造活力。一方面,以国家政策试点为契机,在政策的指导下推动跨境电商综试区充分利用其发展优势,持续优化营商环境,推动跨境电商发展新业态、新模式,拓宽地区创新创业新渠道,为稳就业奠定坚实的基础。另一方面,继续制定全面完善详细深入的跨境电商新政策,优化跨境电商带动地区就业的多维路径,增加跨境电商行业的就业人数。最后,扩大跨境电商发展的覆盖广度和深度,对于中西部地区和经济欠发达的地区,政府可因地制宜出台跨境电商相关的优惠政策,同时加大对中高级能人才的培养和引进力度,吸引新的劳动力的出现,尽可能减少劳动力外流,从而在提高就业稳定、提高就业质量的同时,优化就业结构。

参考文献

Hoedemakers L. The changing nature of employment: How technological progress and robotics shape the future of work[J]. 2017.

Harrison R, Jaumandreu J, Mairesse J, et al. Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro-data from four European countries[J]. international Journal of industrial organization, 2014, 35: 29-43.

Graetz G, Michaels G. Robots at work: the impact on productivity and jobs[R]. Centre for Economic Performance, LSE, 2015.

Acemoglu D, Restrepo P. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American economic review, 2018, 108(6): 1488-1542.

Acemoglu D, Restrepo P. Artificial intelligence, automation, and work[M]//The economics of artificial intelligence: An agenda. University of Chicago Press, 2018: 197-236.

Martincus C V, Carballo J, Cusolito A. Roads, exports and employment: Evidence from a developed country[J]. Journal of Development Economics, 2017, 125: 21-39.

Autor D H, Dorn D. The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market[J]. American economic review, 2013, 103(5): 1553-1597.

Acemoglu D, Autor D, Dorn D, et al. Import competition and the great US employment sag of the 2000s[J]. Journal of Labor Economics, 2016, 34(S1): S141-S198.

Acharya R C. Impact of trade on Canadas employment, skill and wage structure[J]. The World Economy, 2017, 40(5): 849-882.

Ho S C, Kauffman R J, Liang T P. A growth theory perspective on B2C e-commerce growth in Europe: An exploratory study[J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2007, 6(3): 237-259.

马述忠, 郭继文. 制度创新如何影响我国跨境电商出口: 来自综试区设立的经验证据[J]. 管理世界, 2022, 38(8): 83-102.

黄先海, 虞柳明, 崔雪. 长三角共同富裕新实践: 跨境电商综试区建设对城乡收入差距的影响[J]. 浙江社会科学, 2022(11): 20-31+155-156.

Fan J, Tang L, Zhu W, et al. The Alibaba effect: Spatial consumption inequality and the welfare gains from e-commerce[J]. Journal of International Economics, 2018, 114: 203-220

胡浩然, 宋颜群. 跨境电商改革与工资收入: 一个新开放视角[J]. 财经研究, 2022, 48(5): 49-63.

史亚茹,于津平. 跨境电商改革与企业创新——基于跨境电商综合试验区设立的准自然实验[J]. 国际贸易问题, 2023, (04): 37-55.

李震, 赵春明, 李宏兵. 贸易新业态与稳就业: 来自跨境电商综合试验区的证据[J]. 经济科学, 2023(4): 28-44.

谢文栋. 城市电商化发展能否实现稳就业?[J]. 财经研究, 2023, 49(1): 139-153.

李金锴, 钟昌标. 高铁开通、城市可达性与就业机会[J]. 软科学, 2020, 34(11): 21-26.

邓慧慧, 杨露鑫, 潘雪婷. 高铁开通能否助力产业结构升级: 事实与机制[J]. 财经研究, 2020, 46(6): 34-48.

赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展: 来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76.

黃群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019(8): 5-23.

鲍鹏程, 朱付彪. 数字经济对区域创新影响的实证检验[J]. 统计与决策, 2023, 39(16): 101-105.