追溯超越的传统 观聆当代的“文明”

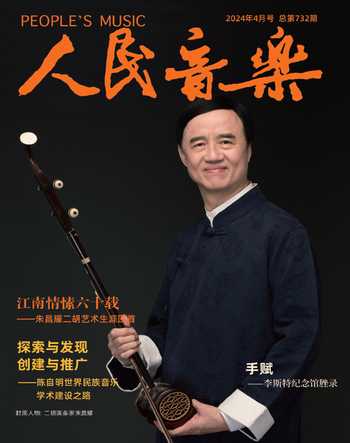

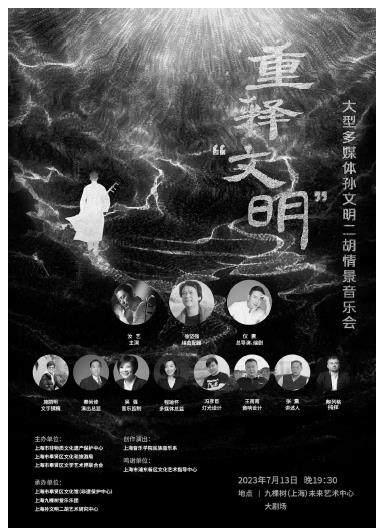

2023 年 7 月 13 日,“重释‘文明———大型多媒体孙文明二胡情景音乐会”

在上海奉贤九棵树未来艺术中心成功上演。近年来,国内外学者对孙文明的创作和演奏技艺日益关注,在音乐表演、作品分析、民族音乐学、音乐美学等学科视角下的研究日渐深入。上海音乐学院汝艺教授领衔的一系列演出,特别是数十场“孙文明作品音乐会” 的举办取得了显著成果。2021年,国家级“非遗”项目“江南孙氏二胡艺术”落地奉贤,对上海的观众而言“耳听”孙文明已非难事。

与以往不同的是, 这场音乐会以沉浸式的叙事视角带给观众全新的审美体验。经过作曲家徐坚强执笔, 孙文明的经典作品被重新编配辅以管弦乐队协奏,《流波曲》《弹乐》《夜静箫声》《志愿军归国》《二琴光亮》等五首乐曲串联成为叙事主线。画外旁白娓娓道来,舞美设计清幽别致,多媒体应用恰如其分,“乐、舞、演、述”为一体地诠释了孙文明其人、其乐、其事、其情。

一、知其人、化其乐、述其事、浸其情

音乐会伊始, 尘封的老式录音机中断断续续地传来孙文明为世人留下的遗作《流波曲》,铺陈开来的是他这一生漂泊的境遇。伴随着主角登场,《流波曲》的现场演绎渐渐取代了留声机里的录音。舞台幕布逐渐晕染上“风景旧曾谙” 的江南———这里是孙文明漂泊流浪的精神寓所,也是能够给予他以喘息之机,暂且回望人生旅途的栖居之地。舞台上的孙文明甫一亮相,就给人以孤寂苍凉之感。环形的舞台幕布塑造出如幻如真的景象,像从过去抽离成的现实。与此同时,在场的观众、演员也正身处奉贤,共赴七十余年的时空。

随后,乐思便自如地被带入江南风韵之中,一曲终了, 旁白道出孙文明漂泊之际在茶馆中偶听得评弹的际遇。伴随着老式录音里隐约传来的评弹声音渐远,一首活泼谐趣的《弹乐》由管弦乐队引出。这首作品在旋律构思中多以评弹常用的“5—1”合尾。在重新编配的版本中,乐队加入了评弹的“上手”乐器三弦,以支声的形式穿插游走于二胡的旋律主干。而无千金的胡琴在每次奏到句尾“1”时,又常常被激发出粗粝质感的音色,与三弦相映成趣、亦对亦答,体现编曲者对地方音乐传统游刃有余的运用与巧妙构思。同时,在这一版本的演绎中,汝艺使用了相对以往高出大二度定弦的二胡, 意在模拟琵琶的音域和神韵, 在不同音色的交织和碰撞之中,更加贴切地塑造了灵动诙谐的曲风。

《弹乐》的悠然自得并未持续甚久,孙文明的故事又随着一曲《夜静箫声》进入戏剧性转折。《月下独酌》是段落的引子,将幽咽哀婉的“箫声”融入诗中“举杯邀明月,对影成三人”的意境。孤月独悬、苍茫幽暗的舞台布景,处于“虚实”临界的“狼音”独特音色,赋予人物以超脱现实的诗化特征,将孙文明一生的“孤寂”诉诸乐音。舞台上的“孙文明”枯坐在灯影闪烁间,衣着朴素,戴着墨镜的面孔晦暗不清,一度只以侧影示人。同时, 为了有效地达成戏剧效果,“讲述人”的旁白适时地在故事中“跳进”“跳出”,将孙文明的丧子之痛娓娓道来, 成为联结观众与角色情感的桥梁。设置层层递进的故事情节,直至“戏中人”追问着皎洁明月,“戏中人”与“戏外人”的情感达成同频共振。

音乐会的动人之处更在于处处隐伏着主创团队对于孙文明人生际遇的切身体悟。漂泊四海的孙文明从不曾因一己的失落而丧失创作的激情,《夜静箫声》之后的《志愿军归国》也恰似一剂强心针振奋了在场观众。在以往的演绎版本中, 这首曲目着力于运用各种非常规演奏技法对声音景观进行写实描绘, 需要在演奏过程中变换使用不同形制、定弦的三把二胡,给人以结构松散之感。而在新版本中,背景音画与二胡演奏的合力共同将志愿军战士、红旗、战场、火车等具象化的表达凝结为一体, 独白与交响乐交织穿插,串联起整首作品,弥合了结构之间的空隙,更填补了观感的空白。尤其是在演员转动二胡琴轴作大幅度滑音以模拟火车汽笛声之时,乐队恰如其分地将气氛推向高潮,辅以画面中冲击而来的火车, 一把无千金的二胡奏出了力重千钧、如虹气魄。

最后一曲《二琴光亮》应当是孙文明二胡艺术“当代性”和卓越“身体感”的最佳呈现。作品中出现一系列前沿创作构思,如泛音、噪音等非常规音乐元素的大量使用。在得知孙文明创制了可活动千斤后, 汝艺教授将此曲设为仅外弦有千斤的“半千斤”五度定弦,并使用“四度双颤音”等双声演奏技法,使当年仅存于录音的作品得以重现于世。

音声的复原仅是对孙文明进行诠释的第一层面,“重释‘文明”在此基础上更融汇了极具梦幻色彩、星河般绚烂的视觉设计,升华出孙文明那超凡脱俗的人格境界。随着《二琴光亮》接近尾声,音乐会行将落幕之际,此前一直隐伏于幕布之后的乐队方才渐渐露出朦胧的轮廓。据汝艺介绍:“戏剧有‘第四堵墙,而我们要构建一个‘四面剧场,让孙文明成为整个表演空间的唯一中心,让他成为被凝视的焦点。”这种“反布莱希特”式的设计,也让孙文明的形象得以超然于观众,超然于三面舞台,他的不凡、他的孤独都在那一瞬间被解释成一种永恒。灯光流转虚实转换间, 遥远悠长的琴音又转回音乐会开始时的老录音, 一场时空穿梭之旅也以新老音声的交错而落下帷幕。掌声响起,一个模糊的背影在舞台中央久久伫立,他背对观众,面向“仙界”般的荧幕,那个由强大内心构造的无限世界。

音乐会自2018 年立项至2023 年7 月13日正式上演,主创团队构思筹备长达5 年之久。而说起汝艺与孙文明其人其乐结缘, 可以追溯至三十余年前。彼时汝艺在上海音乐学院随孙文明嫡传弟子吴之珉学习二胡,初探《流波曲》《四方曲》等作品。1996 年,汝艺又因缘际会接触到了孙文明受邀客座上海音乐学院时留下的9 首作品的录音。而他敏锐地察觉到孙文明二胡技艺的精绝之处,通过数字化归档和整理工作,自觉地开始长达数十年的发掘、恢复、发扬工作,保护这颗二胡近代发展史上的“沧海遗珠”。而这,也正是这场音乐会选择以“老录音”作为首尾呼应的原因。

二、超越的传统与对传统的超越

正如汝艺所言,“与刘天华相比, 孙文明走的是完全不同的道路。”刘天华深觉国乐“目下如同荒芜了的花园”,因此提出国乐需改进,并且需“中西结合”地改进,而孙文明则无疑是“传统”的创造者。例如在《弹乐》中隐伏《三六》和评弹的乐思;在《志愿军归国》的最后一个段落,将《我是一个兵》变奏引向民间吹打牌子【柳青娘】(或称【幺二三】,常被用作喜庆仪式行乐)。即便是富有想象力的音色拟态, 也让人不由得联想到那些活跃在传统作乐语境中的民间艺人,那些富有表情张力的胡琴、三弦、擂琴、唢呐,乃至于各类型说唱曲艺、地方戏曲等众多艺术门类。在不断地被记录、追问、复原、再塑、传播的過程中,孙文明被定格成为“传统”。

回顾历史,站在孙文明的时空中,他的作品又是超越“传统”的。他怀着对“未来”的畅想创造了新的“传统”。那些已成定律的形制、定弦、弓法、音色,在他眼中都可被灵活运用:二胡可以是“双声”的,也是可以用“狼音”来演奏的;二胡演奏过程中是可以转动琴轴改变定弦的,也是可以不使用千斤的。我们又可以说,孙文明在超越“传统”的同时,也是超越“地方性”的。他的听觉感知边界并没有受到乐器、地理、民族、语言、空间距离的影响,他有意识地将二胡模拟内亚弓弦类乐器, 使人如同置身由潮儿、斯布孜额、库姆孜、呼麦等“双声”审美所建构的广袤草原牧场的声音景观。他建构了江南二胡更具现代意义的多样化叙事语言。

这场情景音乐会的举办无疑在追溯传统的同时,也追溯着这种超越。以这种超越的视界与勇气再塑新时代背景下的“文明”,并在当代提出新的超越可能。

所谓“重释”,最基本的应在于如何将孙文明的经典作品以当代人视野用全新的表现形式呈现出来。音乐作品呈现不一定以史为线,也可以以情感的跌宕起伏为脉络。这场音乐会着重刻画作品与主人公所思所感的内在关联, 塑造戏剧高潮和冲突点,以乐叙事、以事诉情。同时,由吴强担纲音乐总监、九棵树爱乐乐团演绎协奏的设计, 使各中西乐器巧妙地融汇在乐曲段落间, 更充盈了大剧场表演空间中独奏乐器的余白,有效地支撑起厚重有力的故事感。在戏剧化呈现过程中,主演既要承担独奏表演任务,更要在故事陈述、戏剧形体表现之中刻画和演绎角色。“音乐会”的本质底色,又要求主创团队紧密围绕音乐本身, 因此必须将角色的人格塑造注入于音乐的表现张力之中。演绎中,可以明显感受到汝艺对人物形象外在刻画和音乐表演之间关系的分寸拿捏, 把控着音乐演奏的主导地位不受舞台形体表演、台词叙述的干扰。

既然“重释”,主创团队并不满足于不同舞台呈现方式的简单叠加。在当下多媒体在与音乐共同表现时,很容易使观众产生“以音配画”之感。为了避免这一点,程瑜怀领衔的团队在视觉设计上将舞美色彩基调定为低饱和度的朦胧画面。大道至简、大音希声,观众始终聚焦故事的唯一主角———孙文明。 不仅在不同景深中构造舞台画面的层次感, 更别出新裁地将背景幕布设为半透明质地, 只为在最终曲时透出舞台后半场的乐队轮廓。可以明显感受到,此次音乐会的多媒体并没有过多地“抢戏”,真正做到了以画衬音、以画入境、以画通情。

虽然“重释”,音乐会却似乎向世人透露着一种隐喻:孙文明其人无需被看见,孙文明的世界却需要被理解。荧幕上淡墨色轮转着的月光、半扇木门、一叶孤舟、一场细雨、枯藤老树、寒江孤影,既沉浸式地塑造了孫文明所处的世界,也空出了足够的舞台留白, 让人不得不专注于音乐的表现。明眼人看得见有限的世界,而盲艺人却创造了无限的声音可能。在这里,孙文明这一形象无需具象描绘, 只需让他的音乐和灵魂升腾于天地间,观众听其所闻,处其所困,感其所想,成为孙文明世界的一部分。

作为盲眼艺人的孙文明, 不仅超越着“传统”,超越着“地方”,亦超越着“身体”。由“无限的感知”而及“无限的想象力”,让他的创作既不滞于外物、 亦不囿于成规———这也似乎正如这场“重释文明”带给我们的感受。音乐会没有将孙文明这一历史人物作为精神符号作“丰碑式”的再现抑或是“史诗般”的歌颂,而是着力于通过情感的铺垫、多媒体的意境塑造带领观众直抵孙文明的精神世界, 超越了我们以往对于传统作品的感知阈限, 超越着我们对于孙文明有限的体悟。通过“重释”,追溯“文明”,再塑“文明”,成为“文明”。

闫旭博士,上海交通大学人文学院讲师

(责任编辑荣英涛)