关注教师的指导,践行有效探究活动

摘 要:课堂探究活动中普遍存在“无效探究”、“低效探究”等现象,其基本原因是师生对学生探究活动指导不当。观察分析特级教师与普通教师对学生探究活动指导的差异,认识、把握教师指导探究的特征,“因材施教,引导≠提问;指导到位,绝不越位”是有效指导策略。

关键词:探究指导;有效探究活动;策略

中图分类号:G625.1 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2009)02-0014-02

教师们普遍认为在学生探究活动中“指导”是个很难把握的概念;教师“导”得太多,怕被戴上影响学生主体参与的帽子;而“导”得太少,学习就会陷入混乱的自由状态。能像特级教师那样,让学生在恰如其分的点拨下自主、有效而实在地进行探究,形成知识,成了每位老师可望不可及的梦。因此,我们在校本教研中提出了教师有效指导行为的研究课题,并采用普通教师与特级教师课堂实录对比研究的方式,提出了关注教师探究指导,践行有效探究活动,提高课堂教学效率的一般策略。

一、课堂观察

课堂观察是一种科学的观察,作为一种教育科研方法,我们对其操作过程提出了课堂观察定量的要求。

1.确定观察对象。

我们选择全国著名特级教师深圳黄爱华《比较数的大小》、北京吴正宪《求平均数》和华兴龙《神奇的带子》三节视频录象课和经整理的本校教师韩纪香《万以内数的连加》、郭金妹《三角形的内角和》、俞英娣《认识人民币》的课堂录像,作为比较研究对象。

2.整理观察数据。

校本教研课题在组内开展充分讨论,对选定的课堂实录从“指导类型”、“指导内容”和“指导程度”三个方面分析、确定行为类别。

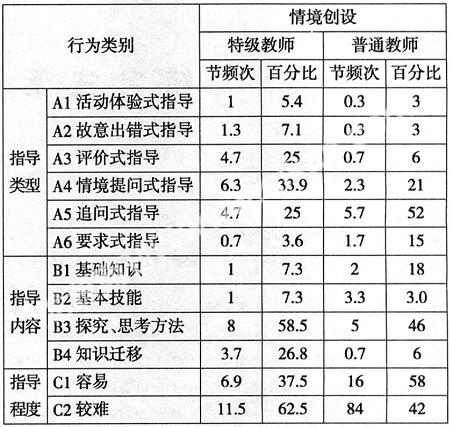

经统计整理,状态如下表:

3.进行比较分析。

从上表中明显可见:在指导策略的认识水平、挑选指导的方式、指导的程度等行为类别中,普通教师与特级教师的课堂探究指导均有较大差异。

(1)选择指导的类型不同。从类型上看,特级教师的课堂指导注重学生的情境体验和学生已有的经验基础,情境提问式指导(33.9%)高于普通教师(21%)十多个百分点,评价式指导(25%)高于普通教师(6%)近二十个百分点;而普通教师的追问式指导则(52%)大大高于特级教师启发性指导(25%)。普通教师的这中不断追问可能利于按时地完成课堂教学任务,但对有效调整教学频率,调控课堂气氛,激发学习热情,提高教学效率却有较大的局限性。

(2)指导内容不同。特级教师选择的指导内容主要是探究、思考方法和知识迁移。特级教师的选择(探究、思考方法的指导为58.5%,知识迁移进行指导为25.8%)大半精力倾注于探究方向和思考方法的指导,这样的教学对学生探究过程的体验和学习方法的获得有着潜移默化的作用;而普通教师却近一半(48%)选择了基础知识和基本技能的指导。这样看似利于夯实基础,但对学生思维能力、特别是对全体学生的创造性思维能力的培养是不利的。

(3)教师指导的程度不同。以教师提问的难易程度和学生回答教师提问的状况看,普通教师指导下的学生能脱口回答的(58%)高于特级教师(16%),而特级教师指导下需经思考后才能回答的远远高于普通教师。此类差异的形成原因是多方面的,但主要不在学生,而在教师对学生的探究活动的指导价值认识不同,程度把握不一。

二、策略改进

根据以上分析和小学课堂探究中的教师指导特点,我们觉得有效的探究指导应该归为两类。

1.因材施教,引导≠提问。

我们在探究活动中所习惯的串讲串问指导方式实际往往阻塞了那些会学习的学生的思维通道,学生惯常的线性思维方式又阻碍了他们思维深度与广度的开掘。教师的有效指导,要在学生学习能力的基础上进行,要视学生“学”的情况施“导”。而“引导”≠“提问”。教师引导应该在学生遇到学习的疑难时,以对其疑惑症结的准确判断为根据,通过相应提问,促使学生在解答中茅塞顿开;也可以在学生“说不上来”或“一时想不明白”时,教师顺着学生的话头用一个词、一句话给予点拔、提示。例如,一位老师在引导学生探究怎样创造出莫比乌斯带时,给学生以创作的空间;当只有一位学生撕出一张碎纸片时,老师给予了认真分析和肯定其思维方式的高度评价,在评价中教师巧妙地给予探究方向的引导。从这里看,我们在探究活动中的有效指导是多种形式的,可以是提问,可以是各种其他表述形式的提示或启发,例如肢体动作、表情,或用板书、演示、多媒体等方式手段来启示学生进行持续的思维。所以,我们认为,当教师以引导者的角色出现在学生面前时,应引导学生并与学生共同经历探求的过程,共同经历实践创新的活动过程,而不是教师作记者式提问,让学生进行被动的“答记者问”。

2.指导到位,绝不越位。

在学生的探究学习过程中,教师应注意最大限度地发挥学生的主体作用。思维的火花往往在民主开放的环境中产生,也只有当学生的想法与选择得到尊重时,学生才有可能突破束缚,多向思维,发挥创造力。这首先要求我们教师把握好自己,对学生的探究指导到位但绝不越位,也就是说只有当学生的探究有障碍时才进行指导,只有当能够帮助学生多视角、多维度、更深层理解时才进行指导;而在学生通过思考与实践自己能克服障碍、得到体验时,我们绝不能指导。做到指导到位又不越位至少应遵循两条原则:

(1)只作心有底数的有效指导。有效指导首先需要教师深入地全方位了解学生的已有认知发展水平或知识经验,尊重学生的学习起点,并在研究方法上给予关注和指导,特别是在学生遇到难以克服的困难时,必须及时给予关心和鼓励。

(2)只在真正把握了教材时才作指导。有效指导应站在一个较高的层次上用现代观念去审视、把握和处理教材,须向学生传递一个完整的学科思想,帮助学生建立一个融会贯通的学科认知结构。例如,数学《可能性大小》一课是全新的教材和全新的编写形式,教师可以认真阅读教材、教参和有关杂志上的相关介绍,了解课程标准的目标要求、教材编者的意图,了解学生学习这些新知中的已有知识经验,了解这些教学内容的要求、重点和难点。总之,只有真正把握了教材,学生的自主学习才能学有目的、学有方法、学有所得。

参考文献:

[1]斯苗儿主编.小学数学教学案例专题研究[M].浙江大学出版社,2005,3.

[2] 斯苗儿.小学数学课堂教学案例透视[M].人民教育出版社,2003,12.

[3] 李玉华.数学课堂教学对话的策略与分析[J].小学数学教师,2006,(3).

[4]何克抗.建构主义理论[J].江西教育,2004,(8).

[5]卞惠石.追求数学课堂的实效,路在何方[J].中小学数学,2006,(6).

[6]张翼文.如何引导学生从“经验数学”到“科学数学”[J].中小学数学,2004,(4).

【责任编辑 韩立鹏】