少数民族华侨华人与广西边疆社会稳定的历史考察

石维有,许彩盏

(玉林师范学院 政治与法律系,广西 玉林 537000)

少数民族华侨华人与广西边疆社会稳定的历史考察

石维有,许彩盏

(玉林师范学院 政治与法律系,广西 玉林 537000)

在历史上,少数民族华侨华人对广西边疆的经济、政治、人口、思想文化、社会秩序和区域环境的稳定都具有双重作用。在新时期,我们要贯彻落实科学发展观,扬利抑弊,保障广西边疆社会的发展和稳定。

侨力资源;少数民族;华侨华人;广西;社会稳定

一、少数民族华侨华人的研究意义

长期以来,学术界对少数民族华侨华人的研究很少。究其原因,第一,历史上的华侨华人移民主要来自中国东南沿海一带的汉族;第二,学术界存在着“汉族沙文主义”的潜意识,国外学者更将“华人”等同于“汉人”;第三,与政治因素有关的中国少数民族国际迁移,曾设为研究禁区;第四,少数民族华侨华人多集中在邻国,有的学者视为“跨境(界)民族”[1];第五,相对汉族华侨华人,少数民族华侨华人的经济实力比较薄弱,未能得到招商引资工作的重视。

其后果,首先是引起对华侨华人概念的片面理解。我国法律规定,华侨指定居外国的中国公民,外籍华人指具有中国血统的外国籍人,或者称之为已加入(取得)所在国国籍的中国血统居民。“华侨”、“华人”是“中华民族”的组成部分,而中华民族包括56个民族,如果忽视少数民族华侨华人,就陷入了“汉族才算华人”或“华人仅指汉族”的一元民族成分论。其次会导致侨法侨规执行不力。华侨华人是我国的特殊机遇和特殊资源,为此我国各级机构制定了一系列的法律法规,但是,法规的执行,必须以华侨华人身份的确定为前提,缺乏研究,则难以保证侨法侨规在少数民族华侨华人的贯彻执行。

然而,当西部开发、国家安全、边疆社会稳定以及民族分裂等现实问题出现后,少数民族华侨华人的研究就成为了一项迫切的任务。因为我国的几百万少数民族华侨华人与此密切相关。虽然“跨境(界)民族”的研究能够在一定程度上完成了研究任务,但是,两者的角度、侧重点和效果还是不同的,这也是华侨华人研究领域长期备受关注的原因。

华南边陲,与缅甸、老挝、越南接壤。这个地区跨境(界)民族关系好,跨界民族问题少,安全形势比较和缓,跨界民族模式被称为“和平跨居模式”。而越南是少数民族华侨华人最多的国家,因而考察越南少数民族华侨华人对广西边疆社会稳定的作用,具有典型意义。

二、越南少数民族华侨华人的组成

越南少数民族华侨华人的人数,还没有一个公认的数据,目前主要有四个专家估算的数字。1993年向大有认为有190万,1994年改为240万;2003年李安山认为有318.68万;2003年赵和曼认为有145万[2]。

造成分歧巨大的原因在于少数民族华侨华人的辨识标准不同。2003年李安山提出“ROOTS”标准,即综合考虑迁移记录、祖籍地、客观认同、迁移时间和主观认同。五个因素可以根据其英文词(Record,Origin,Objective,TimeandSubjective)的首个字母构成英文单词“ROOTS”,意为“根,寻根”。而向大有和赵和曼则坚持,在居住国立国以后迁去的才算,以区别于跨界(境)民族。

中越两国跨国境而居的民族,由于两国的民族划分标准不同,数量相差同样甚远。按中国已确定的民族成分来计算,有12个民族:壮、傣、布依、苗、瑶、汉、彝、哈尼、拉祜、仡佬、京、回。克木人和莽人民族成分未定。按越南已确定的民族成分来计算,有26个民族 :京(越)、岱、侬、泰、布依、热依、山斋、泐、赫蒙(苗)、瑶、巴天、拉基、布标、哈尼、拉祜、倮倮、普拉、华 (汉)、艾、仡佬、莽、贡、西拉、克木、占、山由[3]。无论如何,跨界(境)民族并非全是少数民族华侨华人。综合考虑越南的官方数据、向大有的比较详尽的调查和越南问题专家范宏贵的观点,对越南少数民族华侨华人进行不完全的统计。

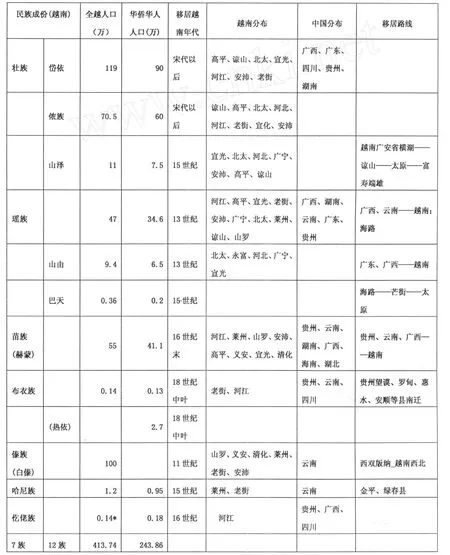

资源来源:向大有《一百万与四百万的反差 ──关于越南华侨华人人口数据的考证》,《八桂侨刊》1994年第2期;范宏贵《中越两国的跨境民族概述》,《民族研究》1999年第6期。*说明:只算河江一省。

由表可见,越南的少数民族华侨华人从越南立国后算起,大部分来自广西,主要由岱依、侬族、山泽、瑶族、山由、巴天、苗族(赫蒙)、布衣族、(热依) 、傣族(白傣)、哈尼族、仡佬族十二个少数民族组成,约243.86万人,占所在的跨界(境)民族人口413.74万的59%。

三、历史上少数民族华侨华人对广西边疆社会稳定的客观作用

越南少数民族华侨华人对广西边疆社会稳定的客观作用,包括积极和消极两个方面,通过中越边境线上除设有国家级和省(区)级的口岸,以及边境线上的千条小径,影响到经济、政治、人口、思想文化、社会秩序和国际环境等方面。

(一)对边疆经济稳定的双重作用

经济稳定指实现充分就业、物价稳定和国际收支平衡,是社会稳定的物质基础。经济的可持续、稳定、协调的发展是经济稳定的重要内容。

越南少数民族华侨华人,与全世界的少数民族华侨华人一样,与汉族华侨华人迥然相异,以农业为主要生产领域,以农村或者城市郊区为主要聚居地。壮族(岱族、侬族)华人多居住在盆地、山坡或丘陵地带,主要种植的作物有稻谷、玉米、三角麦、花生、木薯、红薯、芋头、豆类等,其中以种植稻谷为主。苗族华人、瑶族华人多居住在山区,主要种植玉米、旱稻、三角麦、红薯、木薯、芋头、花生、瓜类、豆类、亚麻、黄麻、茶叶等山地作物为主,粮食主要是玉米和旱稻。

第二次世界大战以来,少数民族华侨华人的经济活动范围扩大,经济发展水平提高,经济实力不断增强。但从事工商业的人数依然不多,其工商业者绝大多数是经营小型企业、小商店,而且相当一部分人在“以农为本”的前提下“农商兼营”、“农工兼营”,他们生产的农产品除满足自己的消费外,有剩余就拿到市场上出售,或是利用当地的原料开设手工作坊为农副产品加工。城市中的少数民族华侨华人从事商业者,其中一些人是代理商、中间商。

这样,边境贸易成为他们的重要商业方式,尽管中越关系有时出现风风雨雨。边境两侧都有定期的圩日,他们越过边界去赶圩,把自己有优势的土特产品拿到圩市出售,买回自己需要的商品。1991年中越关系正常化前数个月,边境战争的尘埃尚未落定,和平的气氛已笼罩大地,虽然边境两侧布满地雷,人们硬是踩出小道来。每逢圩日,越南的岱族、侬族群众挑着竹笋、玉米、猎获的野兽来出售,买回大米和其他轻工产品。中越关系正常化后,边境贸易日益升温,现在搞得如火如荼,不少人从自然经济走向市场经济,从而发财致富,摆脱了贫困。不少人利用地域及语言等优势,从事与中国的边境贸易,促进了边境地区双方经济的发展。

友好的边境贸易,有利于边疆社会稳定。但是,如果不能快速提高生产和贸易的层次,边疆社会的发展依然是缓慢的。因此,广西的“兴边富民”行动,还应当加大力度。

(二)对边疆政治稳定的双重作用

政治稳定指政治系统保持动态的有序性和连续性,包括政治制度、政治权力主体、政治生活、政策、法律、法规的稳定,是社会稳定的核心内容。

近代以来,越南少数民族华侨华人积极支援祖籍国的革命。比较突出的,是支援辛亥革命和抗日战争。他们参加了20世纪初孙中山组建的同盟会及其领导的粤桂滇边境武装起义及广州起义,为推翻帝制、建立民国作出了贡献。1907年至1908年,孙中山以越南为基地,在广东、广西、云南三省发动了6次武装起义,其中3次是在现在的广西境内,1次是在云南境内。这4次起义的领导人多为广西壮族华侨,1907年钦防起义的领导人是壮族华侨王和顺(广西南宁人),1907年镇南关起义的领导人是壮族华侨黄明堂(广西钦州人),1908年钦廉起义的领导人是黄兴(起义军以越南华侨为主),1908年河口起义的领导人是黄明堂、王和顺、关仁甫(壮族华侨,广西上思人)。不少参加者是广西籍壮族、瑶族等族华侨,1911年广州起义失败,86名革命党人葬于黄花岗烈士陵园,其中华侨烈士达30人,包括壮族华侨韦云卿。抗日战争中,少数民族华侨华人除踊跃捐款捐物支援祖(籍)国的抗战以外,部分人不畏艰险,想方设法回到祖(籍)国参加抗日,有的投奔赴延安,有的参加八路军、新四军和其他抗日武装队伍,有的参加宣传工作;有的做“南侨机工”,积极运送抗战物资。

革命就是要打破旧世界,建立新世界。革命精神固然可贵,但是应当是正确思想指导下的奋发向上的革命精神。比如,祖籍龙州县的壮族人朱文晋(1910~1983年),1917年随父到越南,1927年在越南太原、都良和北山组织领导革命武装起义。事败后,率300多人进广西龙州休整,并成立5支武工队,继续返越开展游击战争。1940年在太原省北山领导“救国军”中队武装起义。1945年9月2日越南民主共和国成立时,任共和国首届国防部长[4]。他就为推动中越友好和边疆政治稳定做出了应有的贡献。如果被歪理所蒙蔽,看不清正确的方向,革错了命,那就成为扰乱。从概念看,少数民族华侨华人的国家观念和国家认同比跨界(境)民族更强,因此,面向少数民族华侨华人,凝聚侨心的侨务工作同样重要。

(三)对边疆人口稳定的双重作用

人口稳定主要指人口在数量、性别比例、流动等方面的稳定。人是最活跃的劳动力资源,人口的国际流动是华侨华人的基本特征。

拥有国际化家庭或者相隔不太远的异国亲戚,是少数民族华侨华人的突出共同点。直至如今,祖孙两代、兄弟姊妹、堂表兄弟姊妹、叔伯与侄儿、舅舅与外甥等等分居两国的现象并非罕见。广西凭祥市边境与越南有这种关系的人家约占40%。这就为他们的国际人口流动,或者跨境人口流动提供了极大的便利。

50年来,中国和越南都经过各种风风雨雨,一旦某国出现天灾人祸造成生活困难,或政治运动导致社会动荡,就会有人流向生活好、社会稳定的一侧。例如广西靖西县,建国后的历次政治运动都有不少壮族群众移居越南,其中以1958—1961年三年困难时期最甚,到越南投亲靠友解决饥荒问题的达上万壮族人,中国生活好转后,他们才逐渐返回故里。1970—1989年,越南经济危机时,普拉族人口锐减,当局感到迷惑,调查后才知道,他们因生活贫困自发投奔云南的同族亲友。可以说,边境各族人民的流向,也是测量该国生活状况和社会稳定程度的晴雨表。

这种流动不能一概肯定,也不能一概否定。过于随意的人口流动,必然带来人口管理的麻烦。而面临灾难,这也不失为一种有效的避难办法。从这个意义说,还是邓小平同志说得好:发展才是硬道理。能够建设好自己的家园,能够自我规避风险,有谁还会到处流动?

(四)对边疆思想文化稳定的双重作用

社会思想,实际上指社会思潮,即在一定历史时期内反映某个群体的利益和要求的一种思想倾向。社会文化指人类群体创造并共同享有的物质实体、价值观念、意义体系和行为方式。思想与文化密不可分,思想往往受到文化传播的影响而形成,都对人们的行为起着导向作用。思想文化稳定是社会稳定的先导条件和内在标志。

容易满足,安于现状,恪守传统,是少数民族华侨华人的共同点,特别是当少数民族华侨华人与跨界(境)民族具有统一的思想文化时,就会形成更强大的稳定力量。比如,越南倮倮族有种习俗,人死后,亲友要敲打铜鼓,把亡灵送回死者在中国的故乡。当年,遇有丧事,倮倮族穿越火线,到中国云南省富宁县请来彝族的祭师,又冒着风险来到越南北江省的倮倮族丧家。又比如,走亲戚、喝喜酒、扫墓祭祖等活动,有时会走上几十公里,再住上几天。要说一年中仅有几次,尚可算休假,如果这些活动过于频繁,无疑巨大的浪费。这类习俗,这类文化,从不好的方面说,浪费了大量时间,从好的方面说,则加强了与祖籍国的关系。

因此,少数民族华侨华人的思想文化,需要因势利导,除弊兴利。

(五)对边疆社会秩序稳定的双重作用

社会秩序是社会关系和社会生活的稳定协调状态,是社会组织化的存在方式,是社会稳定的现实表现和外显标志。社会秩序来源于国家治理方式和社会交往规则,在国家层面上,有形的法规和命令强制服从,在社会层面上,约定俗成的规则使人们在习惯和社会典论的指引下行为。

在边疆地区,由于对外联系的渠道多,社会秩序比其他地方更加易变和复杂。比如宗族制度,由于少数民族华侨华人的共同遵守而得以强化,从而使社会交往规则是国家治理的必要补充。但是,也正因为对外联系的渠道多,走私、偷渡、军火、贩毒等问题,往往比较严重,从而威胁边疆社会秩序的稳定。

可见,边疆社会治理,必须分清轻重缓急,禁所应当禁,放所应当放,有组织有步骤地进行社会制度的改革。

(六)对边疆区域环境稳定的双重作用

区域环境稳定是边疆社会稳定的外部条件。少数民族华侨华人与跨界民族两个因素结合在一起,形成比较复杂和敏感的事务。境内民族与境外民族有着共同的历史渊源、相似的文化心理特征及价值观、相同的语言和宗教信仰、相近的经济发展水平等。处理得好,有助于边疆社会稳定,处理不好则可能诱发国际纠纷和冲突。

越南少数民族华侨华人与中越跨界民族总体上是有利国际环境稳定的。第一,中越良好关系不断发展和巩固,为处理民族问题提供了有利条件,限制了各种不利因素的滋生。第二,中越都采取务实的民族政策,使跨界而居的同一族群很好地处理政治、经济、社会、文化、地域和民族等一系列问题,积极融入,共同繁荣。第三,各跨界民族不同部分之间从来不谋求以分裂居住国为目的的民族内部政治联合,国家认同高于民族认同,没有分裂型民族主义意识。所以,但各个族群向来都能和平相处,和谐发展,和平跨居。

越南少数民族华侨华人与中越跨界民族也存在某些不稳定因素。第一,1975-1986年越南排华浪潮的记忆难以磨灭。越南以经济斗争为目标,以政治斗争为旗号,造成大约50-100万越南华侨华人沦为难民,经济损失在30亿美元以上[5]P338。第二,跨界民族问题也加剧了贩毒、跨国走私、跨国性人口拐卖等跨国性犯罪及难民问题。第三,“三股势力”和国际敌对势力的干预和渗透虽然不明显,但已出现端倪,需要提防。

结 论

边疆社会稳定是边疆社会发展的前提,也是边疆社会发展的目标。少数民族华侨华人对社会稳定的两重性客观作用,要求我们要全面分析和正确对待。第一,在新的历史时期,我们要抓住广西多区域合作的机遇,贯彻落实科学发展观,加大兴边富民行动,以现实利益巩固边疆归侨、侨眷、侨属的国家认同感和归属感。第二,加强与少数民族华侨华人的联系,促进边境贸易,昌导共同繁荣,实现和平跨居。第三,以侨为桥,进一步加强与所在国的友好关系,既睦邻又富邻。第四,以侨引侨,进一步加强与发达国家侨资的联系,共同开发边疆,从而充实边疆。

[1]李安山.少数民族华侨华人:迁移特点、辨识标准及人数统计[J]..华侨华人历史研究,2003(3).

[2]赵和曼.少数民族华侨华人研究中的若干问题[J].华侨华人历史研究,2004(3).

[3]范宏贵.中越两国的跨境民族概述[J].民族研究,1999(6).

[4]高伟浓.华侨华人史整体视野中的广西籍华人精英[J].东南亚纵横,2008(1).

[5]庄国土.二战后东南亚华族社会地位的变化[M].厦门大学出版社,2003.

The Historical Investigate of Ethnic Chinese and Social Stability of Guangxi Frontier

Shi Weiyou,Xu Caizhan

(Dept.Of Politics&law,Yulin Normal University,Guangxi Yulin 537000)

In history,ethnic Chinese played dual role to stability of economy,politics,population,culture,society and regional environment for Guangxi.In the new period,we should implement the scientific outlook on development,exert advantages,depress disadvantages,to ensure social development and stability.

Overseas Resources;Ethnic Minorities;Overseas Chinese;Guangxi;Social Stability

K828.8

A

1673-8861(2010)03-0006-05

2010-06-01

石维有(1969-),男,汉族,广西桂平人,玉林师范学院政治与法律系副主任,教授,博士。主要研究方向:华侨华人史、区域经济史。

许彩盏(1985-),女,壮族,玉林师范学院政治与法律系历史学专业学生。

本文为国家社科基金特别项目“华侨华人与西南边疆社会稳定的历史考察”阶段性研究成果之一(项目编号:

- 贺州学院学报的其它文章

- 中田大山楂栽培技术

- 浅谈多媒体技术在课件制作中的应用