“运粮河”漫笔

□ 侯小刚

粮食储运(集中、转运、仓储、分发)事关一个地区的粮食安全,也是这个地区稳定繁荣的关键。笔者在研究人居环境的过程中发现,全国从南到北许多地方都有“运粮河”。出现这种现象并不是偶然的,一定有它的内在规律与需求。笔者发现,这些运粮河都与当时的战争需要和当地的经济发展有着密切的关系。“有粮安天下”的重要性由此可见一斑。

中国是一个人口大国,也是农业大国,粮食问题从来都是治国安邦的头等大事。“民以食为天”的俗语,“谁来养活中国?”的疑问,“深挖洞、广积粮”的战略,管仲在齐国服帛降鲁梁的故事,在故宫西边的社稷坛(左祖右社)、五色土皇帝定期祭土神和谷神的传统,“天下的粮仓,天下的兴旺”的剧情,农民粮囤贴上五谷丰登斗方的期盼,国家要求坚守18亿亩耕地的红线,等等,莫不反映这个道理。

一、“运粮河”与漕运

在“苏杭熟,天下足”的时代,京杭大运河的主要功能就是漕运。漕运即通过水路等运输方式调运粮食。漕运是否通畅,是战争胜负、天下和平安宁的关键因素之一。

秦始皇攻南越时,令监禄凿灵渠沟通湘江与西江水系运粮。汉武帝元光六年(前129年)根据大农郑的建议,用3年时间沿秦岭北麓开凿了与渭河平行的人工运河漕渠,使潼关到长安的水路运输的路程和时间大大缩短,运输费用从而减少,沿渠民田也收到了灌溉之利。光武帝建武二十四年(公元48年)在洛阳南修阳渠引洛水以为漕。明帝永平十二年(公元69年),王景治河,自荥阳(今河南省荥阳县东北)到千乘(今山东省高青县高苑镇北)海口,筑堤修渠,使新莽始建国三年(公元11年)黄河徙道后混流的黄河、汴河分流,便利了南来的漕粮自淮河入汴,北来的漕粮循河、洛而西,使京师粮食供应不忧匮乏。隋炀帝开凿通济渠,联结河、淮、江三大水系,形成沟通南北的新的漕运通道,奠定了后世大运河的基础。历代漕运保证了京师和北方军民所需粮食,有利于国家统一,并因运粮兼带商货,有利于沟通南北经济和商品流通。可以说,京杭大运河就是一条最大的“运粮河”!

二、运粮河今昔

在考察、调研中,笔者发现,“运粮河”从北国的黑龙江省到彩云之南的云南省都有分布,尤以中原地区出现最多。其中比较著名的有:

河南平顶山运粮河。此河又名粮河,源于平顶山市区北部的龙山,流经宝丰县李庄乡、翟集乡、郏县的姚庄乡和堂街镇,在镇南与芝河交汇注入汝河。运粮河古名清河,紧临河边的父城(今宝丰县翟集村)曾是楚国的边关重镇。楚太子在此驻守,这条河成为调运军粮的水上通道,由此称运粮河。粮河又被北魏地理学家郦道元称作龙山水。《水经注》中有这样的描述:“……(汝水)又东南与龙山水会,水出龙山龙溪,北流际父城县故城东。”清河,运粮河,龙山水,无论如何称谓,它都是一条流淌数千年的重要漕运通道。

河南曹操运粮河。在河南省襄城县境内,也即南水北调中线经过的不远处,就是一段曹操当年开挖的“运粮河”。 襄城县境内的这条几十里长的“运粮河”,由当年曹操的典农中郎将任峻屯田襄城时开挖而成。它发源于汾陈乡境内,流经颍阳镇、双庙乡、范湖乡,在范湖乡大陈村西边与文化河交汇,东流入临颍县再汇入颍河。当年两岸粮仓列队,河中舟楫相连。曹军源源不断把粮食运往与东吴作战的安徽合肥前线,为赢得战争的胜利并最终吞并吴国奠定了坚实的物质基础。如今的“运粮河”,除了宽阔的河床还在显露着它当年的风貌外,基本上已成了一条小溪,已不可能通行舟楫。可喜的是,河水没有受到污染,清澈见底的河水还被当地居民用来灌溉田地和漂洗衣物。

河南开封运粮河。此河又名贾鲁河,源于荥阳东南诸山,上源有索、金、须、郑诸水合流于郑州附近,东流经中牟县北,又东南流经开封朱仙镇,折南流经尉氏县、扶沟县与双洎河汇合后,向东南至周家口合汝、颖二水为沙河,汇入淮河的支流涡河。其在郑州、中牟境内名贾鲁河,或名小黄河;在中牟而下的或名贾鲁河,又称运粮河。朱仙镇的发展以贾鲁河(运粮河)的开通为转折点。在此之前,汴河是河南对外经济联系的主要路线,东南诸省的粮食由引运入河南。在五代与北宋时期,还开掘了金水河、五丈河、蔡河在开封与汴河相通。四通八达的水运使当时的开封成为了全国政治、经济、文化的中心,而濒临西蔡河的朱仙镇则是开封附近的一个重要集镇。由于汴河以黄河为水源,黄河的泥沙冲积容易使河道淤塞。元至元二十七年(公元1290年),“河决开封义唐湾,汴河为黄淤,而汴水入蔡,蔡河源流亦塞,不能通达淮、泗”。元贞二年(公元1296年)及此后的30年间,黄河先后在开封决口,汴河诸水被完全淤塞。待后来贾鲁河(运粮河)开通代替了汴河,成为河南对外联系的主要水路。作为贾鲁河的终点,当时的朱仙镇成为河南水陆交通联系的要地,也成就了中国四大名镇之一的朱仙镇。

黑龙江运粮河。黑龙江运粮河俗称“金兀术运粮河”,别名“苇塘沟”,今亦称“库扎河”。此河系松花江干流右岸支流,位于黑龙江省南部双城市与哈尔滨市境内,是金代初期开凿的人工运河。运粮河东起哈尔滨市阿城区西部白城村西,从双城市周家镇境内穿过,流经双城市的新兴、五家二镇与哈尔滨市的红旗、榆树二乡,成为双城与哈尔滨两市的界河,向西延伸到哈尔滨市道里区新江村西下坎附近注入松花江。此河全长96.5公里,河床平均宽30~50米,流域面积415平方公里,沿途汇入泉水较多,但主要依靠天然降水补给。

据史料记载,金初,上京会宁府(今哈尔滨市阿城区白城)为金朝都城,设有官府、寺院,兵民很多,所需粮食、布匹、食盐等,要由设在济州(今吉林省农安县)的上京路转运司供应。因绕道阿什河运粮运程过长,故开凿这条人工运河,将粮食、布匹等物资直接运往上京,缩短了航程,提高了运输效率。金迁都燕京后,运粮河逐渐失去了当年的重要价值,加之失修,河道淤积,一些河段无雨季节成为了干沟。

北京通州运粮河。北京通州运粮河上与通惠河平行可达大都,东南通大沽河入海,南可接御河以通江淮。“萧太后运粮河”是其中之一。古今中外世界上以皇太后命名的河流只有一条,这就是流经北京市朝阳区和通州区的萧太后运粮河。辽圣宗统和年间(公元1004年),萧太后从辽南京城(今北京)至张家湾挖了一条运粮河,民间俗称“萧太后运粮河”。这条运河西起辽南京城东垣迎春门外,即今宣武区万寿公园(半步桥)东大、小川淀、平渊里一带,东经陶然亭湖入龙潭湖、十里河至老君堂,东转,过西直河、台湖、高力庄,在张家湾入潞河,全长20多公里。开凿这条运粮河,功劳在萧太后,即辽圣宗的母亲萧燕燕。老谋深算的萧太后52岁那年,以攻为守,率兵南讨,给宋朝以极大的压力,迫使宋朝和辽朝签订了《澶渊之盟》,不敢再夺取燕云十六州,辽南京地区得以和平安宁,这为开挖运粮河创造了和平环境。此后在萧太后的主持和指挥下,凿挖了此河,而且以她自己的名义称为萧太后运粮河。萧太后还把运粮河开挖到宝坻。运粮河贯通宝坻全境,漕运相当兴盛。

此河至今已有1000多年的历史,在北京地区留有遗址,但在宝坻境内几乎全无。今通州区的黄庄镇长汀、南辛码头、北辛码头、小辛码头等村村头都曾是辽代萧太后运粮河的经过地,南辛、北辛、小辛三个码头都曾经是装卸码头。如今,通州区张家湾村南至台湖镇前营村一段,古河道还明晰可辨,它与残留在南、北辛码头之间的小石桥——“草羊桥”——共同见证了过去的这段历史。

运粮河流经永定河洪、冲积扇的边缘,沉积物多为粘土,质地细腻而密实,透水性很差。河挖成后,河两岸土黄如铜,河底土黑如铁,两岸护坡亦不易被流水所蚀而导致坍塌,故有“铜帮铁底运粮河”之喻。

南胶莱河。山东胶莱河是山东半岛上的一条重要河流,位于胶东半岛。干流全长130公里,总流域面积5478.6平方公里。胶莱河南北分流,南流入胶州湾,北流入莱州湾,河名取两个海湾名称的首字而成。其中,南胶莱河也叫胶莱南河,河长30公里,流域面积1500平方公里,为胶莱河自平度市姚家村分水岭向南流入大沽河的一段河道。元世祖为南粮北调接济京师,于1280年开凿了该河段,历时5年而成。现已为胶莱河主要排水干道,但当地群众仍称其为“运河”、“运粮河”。

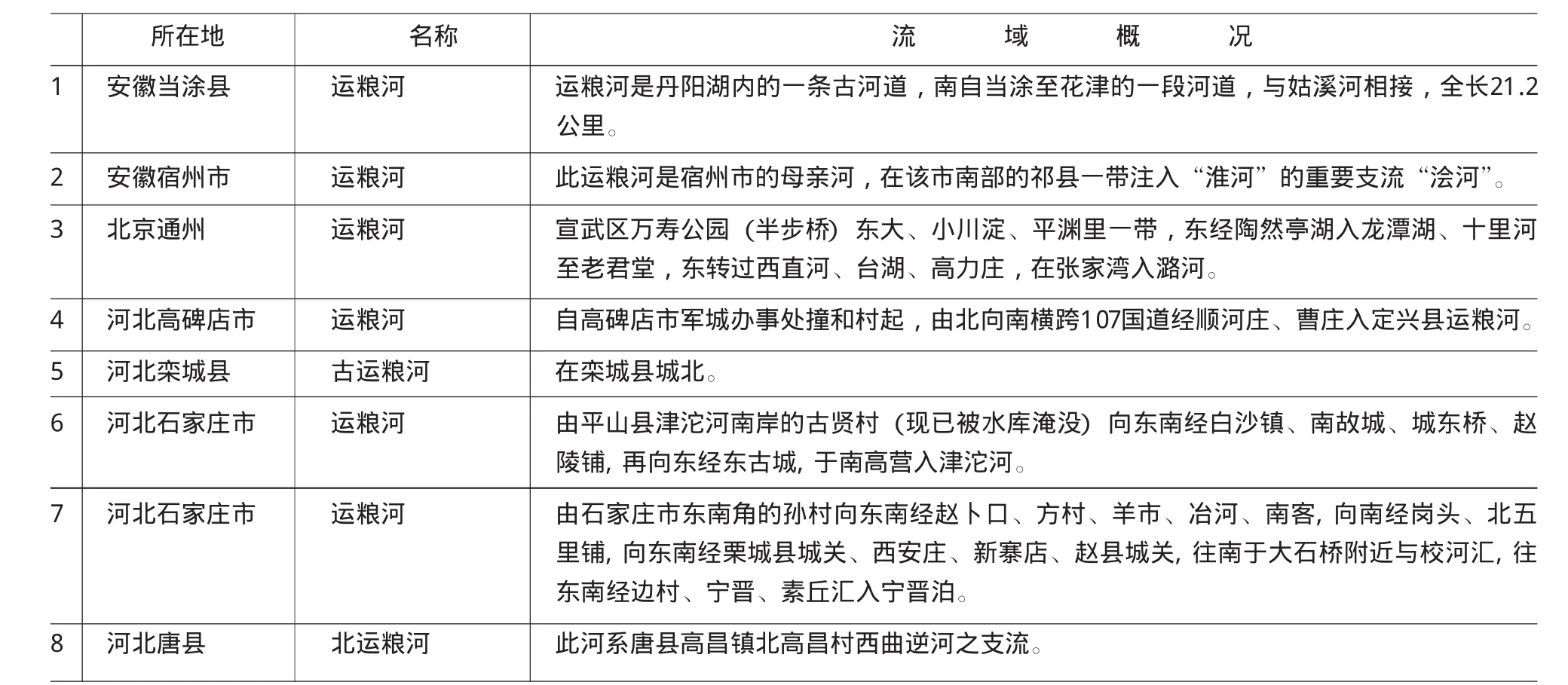

除上述几条运粮河外,神州大地以“运粮河”命名的河流还有许多。下面笔者将已掌握的运粮河流域概况列表介绍如下:

“运粮河”流域概况表

续上表

三、粮食与国家安全

往事越千年。随着公路、铁路交通的发展,“运粮河”在物资转运中的重要性逐渐下降,各地“运粮河”的物资转运功能也逐渐被灌溉、景观、排涝、排污等功能所替代。但是,“运粮河”的历史与遗迹都告诉我们,在世界7%的耕地上要养活世界22%的人口的中国,粮食的生产与储运一点都不能放松。天下的粮仓,天下人共享;天下的兴旺,天下人担当。粮食是关系国家安全的重要因素。这是“运粮河”穿透历史的迷雾传达给我们的重要启示。