农村居民旅游消费影响因素研究✳

赵东喜,刘永涓

(福建师范大学 福清分校,福建 福州 350300)

一、引言

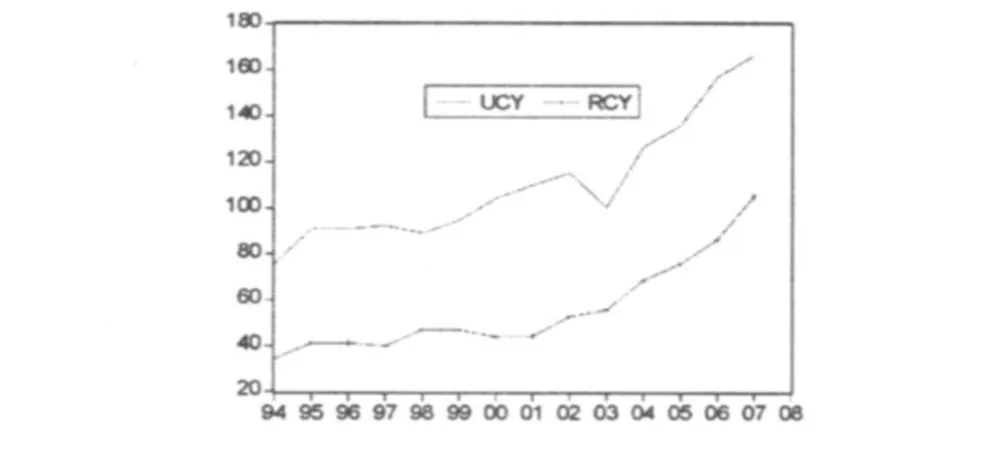

随着社会、经济的快速发展和人们生活水平的持续提高,中国国内旅游已成为拉动经济与消费增长的重要引擎。温家宝总理在十一届全国人大二次会议《政府工作报告》中提出,积极扩大国内需求特别是消费需求,加快发展旅游休闲消费,增强国内需求对经济增长的拉动作用。2008年国内旅游人数为17.12亿人次,国内旅游总花费8 749.3亿元,是入境旅游收入的3.14倍,其中,农村居民消费2 777.6亿元。农村居民人均旅游花费与出游率持续增长(见图1、2)。 1994年至2008年间,农村居民人均旅游花费从54.88元上升到 275.3元,1994-2007年出游率从34.31%上升到105.4%,特别是2002年以来,增速又加快了。经计算,城镇与农村居民旅游边际支出倾向分别为 2.4%和5.6%,农村高于城镇。中国农村人口基数大,其旅游消费有巨大的潜力,对消费与经济增长有重要作用。农村居民休闲旅游也是建设和谐社会、解决“三农”问题、开展新农村建设、提高居民生活质量、倡导文明健康生活方式的重要途径。因此,农村居民旅游消费成为国内旅游研究与分析的重要课题。

图1 居民旅游花费(UCS城镇 ,RCS农村)

图2 居民出游率(UCY城镇,RCY农村)

相关研究表明,许多因素制约着农村居民旅游消费的发展。可支配收入是主要制约因素[1-2],甚至较低收入的有限增加也会对农村居民消费产生“挤出效应”[3]。此外,农村居民的消费习惯与意识严重阻碍农民旅游消费的增长[4-5]。除上述定性规范分析研究外,相关经济理论还表明,农村居民旅游消费不仅受个人收入和过去消费水平影响,还可能受城镇居民旅游消费模式的“示范效应”影响[6]。教育、医疗、住房等产品与服务可能对旅游消费产生“挤出效应”。解决“三农”问题、社会主义新农村及和谐社会建设等政策的有效实施使农村居民的消费环境发生了巨大变化:收入水平提高,收入与消费结构变化,大规模的农民工进城工作加深了二元经济结构下的城镇与农村居民消费联系,农村与城镇居民的旅游消费行为也产生了一定的联系[6]。在这样的背景下,农村居民的收入、消费习惯、居住消费如何影响其旅游消费行为?影响程度有多大?城镇居民的旅游消费行为是否对农村居民旅游有“示范效应”?若有,其影响程度如何?迄今为止,我们尚未见到关于这些问题的研究报道。有鉴于此,根据需求经济理论做出合理的假设,建立农村旅游消费模型,对上述问题进行分析与回答,以期获得更适宜的政策启示,便成为本研究的主旨所在。

二、理论框架与变量说明

由需求理论可知,人们的偏好和收入(支出预算)是旅游需求的主要决定因素。收入与偏好不仅决定着人们对旅游产品与其他产品的消费,而且决定其对不同类型旅游产品的选择。同时,价格水平、自由支配时间、突发事件也会对消费者的选择产生影响[7-9]。

关于消费理论,目前有凯恩斯的绝对收入假说、弗里德曼的持久收入假说、莫迪里安尼的生命周期假说和杜森贝利的相对收入假说等。这些理论都从不同角度解释了消费与收入的关系[12]。

传统的需求理论没有解释消费者的偏好和习惯是如何形成的,也没有解释特定的社会背景如何影响决策过程。经济心理学家认为,社会背景在微观层面上对消费水平和产品的选择、在宏观层面上对消费与储蓄的准则都会有影响[8]。美国经济学家杜森贝利在其相对收入学说中提出,人们的消费支出不仅受其自身收入的影响,而且也受周围人的消费收入与消费模型的影响,有攀比倾向,一个群体的消费水平和模式对另一个群体的消费水平和模式有“示范效应”,人们的消费不仅取决于其绝对收入水平,而且也取决于与别人相比的相对收入水平[9]。利本斯坦[10]用虚荣和攀比心理对低收入人群如何仿效富人的度假模式的解释也支持了“示范效应”的存在。在旅游消费中,这种攀比行为是显而易见的,如旅游目的地的生命周期与游客的分类可以反映不同社会群体之间的影响。某一目的地的先锋游客多为多中心型游客,而一些不太爱冒险的自我中心型游客(通常是低收入人群),随后模仿这种行为[10]。杜森贝利还把习惯因素引入消费函数。他认为,消费具有不可逆性,消费习惯一旦形成,便很难马上改变,某期消费不仅取决于当期收入,而且受过去消费的影响,这就是所谓“棘轮效应”。现代计量经济学还可通过增加滞后变量说明特定区域下特定时期内的旅游消费是否依赖于前一时期的消费,以此来验证旅游消费的习惯持续性的“棘轮效应”[9]。威特和马丁对西德和英国旅游者、塞瑞普罗斯对地中海国家的需求研究,都验证了旅游者习惯持续性对其旅游行为有显著的正向效应[11-12]。

从上述文献回顾中,我们可以看出,农村居民旅游消费水平主要由个人的收入、前期旅游消费(棘轮效应)、城镇居民旅游消费(示范效应)、其他产品与服务消费 (居住、医疗、教育)、价格水平、自由支配时间等因素决定。现在,我们假设上述因素都有显著影响,采用单方程法将这些旅游消费的决定性因素理论化,通过引进城镇居民的旅游消费测量城镇居民的“示范效应”,用农村居民旅游消费滞后变量测量自身消费习惯的“棘轮效应”,利用误差修正技术分析农村居民旅游消费行为特征与每一决定因素之间的关系。基本计量经济模型可描述为:

其中,RCS表示农村居民人均国内旅游花费(元/人),反映的是农村居民的旅游消费水平;农村居民收入水平用人均可支配收入 IN(元 /人)表示;RCS-表示滞后的旅游消费,反映前期旅游消费行为习惯;城镇居民旅游消费用城镇居民人均旅游花费(元 /人)UCS表示;ZF表示农村居民其他消费(元 /人);HJ表示黄金周天数。由于《中国旅游统计年鉴》中只有1994年以来连续的农村旅游消费支出统计数据,考虑到数据的可得性,所以,本研究选择的样本为 1994年至 2008年的年度农村旅游消费数据。以上数据均来自《中国旅游统计年鉴》(1995-2008)、《中国统计年鉴》(1995-2008)与中国经济信息网。考虑到通货膨胀的因素,文章将序列 RCS、IN、UCS、ZF用农村(城镇)居民消费价格指数(以 1994年为 100)调整到1994年水平。为消除可能存在的异方差,对各变量取自然对数,这不会改变数据的原有性质,因此,基本计量经济模型采用对数线性形式。

从理论上看,我们还应考虑其他许多变量,如旅游交通价格、竞争产品与服务价格、住宿及旅游门票价格等。但这些资料难以取得,限制了本研究对相关变量的测试分析。因为前面已对各序列进行了价格水平调整,所以,我们在模型中便不再考虑农村消费价格水平的影响。同时,由于样本规模较小,双休日天数在研究区间内变化不大,所以,我们仅将 3个黄金周天数作为变量进行了分析。

三、研究方法

时间序列的平稳性是回归模型分析的一个重要前提,否则,在研究中便容易产生“伪回归”,而在现实生活中,多数经济时间序列都是非平稳性的。协整理论认为,同阶单整不平稳序列间可能存在着长期稳定的协整关系。我们用协整理论分析非平稳序列,就可以避免伪回归问题。因此,在展开分析之前,我们要先检验各序列的平稳性。若平稳,则直接进行回归分析;若不平稳,则进行协整分析[13]。

(一)平稳性检验

检验序列平稳性的标准方法是单位根检验。为了准确起见,我们同时采用 ADF(Augm ented Dickey-Fuller Test)和 PP(Phillips-Perron Test)两种方法进行单位根检验。当序列同时通过 ADF和 PP检验时,序列或差分序列才可以认为是平稳的[13]。

(二)协整检验与建立误差修正模型(ECM)

1.协整检验

协整检验是考察变量间长均衡关系的方法。本研究采用 Engle和 Granger提出的两阶段协整检验方法,它是对回归方程的残差进行单位根检验。检验分两步:

首先,建立长期均衡模型:

由(1)可得

其次,检验残差序列u是否平稳。如果因变量不能被自变量解释的部分构成的残差序列是平稳的,则因变量与自变量存在协整关系,即各变量间存在长期均衡关系。

2.建立误差修正模型(ECM)

误差修正模型用于研究变量间的短期关系。在长期均衡关系下,建立误差修正模型可解释因变量短期波动是如何决定的,从而进一步说明短期各自变量变动对短期农村居民旅游消费变动的影响[13]。使

将ecm作为误差修正项,建立误差修正模型:

式(1)、(3)、(4)共同构成了农村居民旅游消费的动态模型,式(1)反映 RCS与各因素的长期关系,式 (4)表明 RCS的短期波动不仅受各因素的短期变化,而且还受 RCS偏离长期均衡趋势的影响(ecm-1)。线性对数模型中各自变量系数Ci、Ui分别表示各变量的长期与短期弹性。

四、估计结果与分析

(一)平稳性检验结果

通过 ADF与 PP两种单位根检验(1)式中的相关变量的平稳性,发现它们在5%的水平上都是 I(2)序列,满足协整关系存在的前提条件。

(二)估计长期均衡与误差修正模型

由(一)知道,可以进行协整检验。对方程 (1)进行回归。在回归估计过程中,分别对变量 RCS-采用滞后一期与二期的序列的回归模型进行检验,发现滞后一期的 RCS对本期 RCS影响显著,而滞后二期序列的影响在统计上并不显著。同时还分别建立了包含教育、居住、医疗消费变量的回归模型,以检验它们对农村居民旅游消费的“挤出效应”。结果发现,只有居住消费对旅游消费产生了显著的反向影响(挤出效应),而教育与医疗消费的影响并不显著。因此,最终确定了如下长期均衡模型(5):

对(5)进行回归后,用 ADF与 PP方法对其残差序列ut进行平稳性检验,发现残差序列ut在5%的显著性水平上平稳。这说明,变量lnRCS与其他变量之间存在协整关系,农村居民旅游消费与其他变量存在长期稳定关系。估计结果见表1。

表1 长期均衡 (因变量:lnRCS)

协整检验说明了 ln RCS与自变量间的长期均衡关系。在这里,我们需进一步用短期误差修正模型明确 lnRCS与 ln IN、lnRCSt-1、lnUCS、ln JZ、lnHJ间的短期因果关系。根据(5)构建误差修正模型(6):

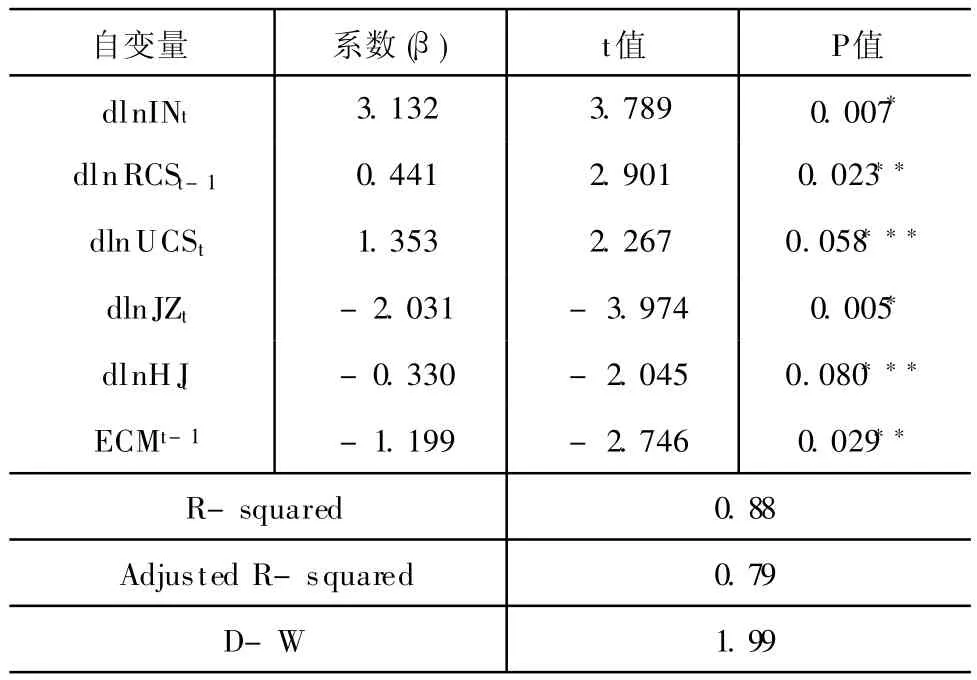

对(6)进行回归后,对其残差序列Xt进行平稳性检验,发现残差序列ut平稳。估计结果见表2。

表2 误差修正模型(因变量:d ln RCS)

长期均衡方程反映了农村居民旅游消费 lnRCS与农村居民可支配收入 ln IN、上一期的旅游消费lnRCS、城镇居民旅游人均消费 lnUCS及居住消费ln JZ之间存在着显著的长期均衡关系。这充分说明了农村居民旅游消费行为不仅取决于其自身收入与上期旅游习惯,而且还受到城镇居民旅游行为“示范效应”的显著影响。同时,农村居民的居住消费对旅游花费产生了“挤出效应”,黄金周天数对农村居民旅游花费有事实上的负效应。

长期模型中,农村居民人均可支配收入 ln IN的系数最大(3.04)为正,说明农村居民的人均可支配收入仍是限制农村居民旅游消费的第一因素,这和相关研究的结论是一致的。人均收入增长1%,会导致农村居民旅游消费增长3.04%。收入增长了,农村居民旅游消费也会随之增加。因此,不断增加农村居民收入,可显著地提高农村居民的旅游消费水平,从而产生巨大的内需拉动作用。

上一期 lnRCS系数(0.397)为正,说明农村居民的旅游消费较显著地受到上一年的旅游消费习惯的影响,这和“棘轮效应”的理论是相符的。上一期的旅游消费变动 1%,会导致下一期该变量同向变动0.397%。农村居民自身过去的旅游消费观念与习惯有持续性,会对其将来旅游消费行为产生重要影响。因此,在社会主义新农村与和谐社会的建设中,要有计划地向农村居民宣传旅游休闲消费,培养他们科学文明的休闲消费习惯,提升其旅游意识,这对启动农村消费与社会主义新农村建设有重要意义。

当期的城镇居民旅游消费变量 lnUCS对农村居民旅游消费的显著正向影响程度(1.757)仅次于收入,而且大于农村居民自身消费习惯的影响。同期城镇居民的旅游消费变动 1%,会引起农村居民旅游消费同向变动1.757%。这就充分说明,在当代中国,对农村居民来说,旅游还是奢侈品,城镇居民旅游行为对农村居民的影响超过了其自身消费习惯的持续性影响。这种“示范效应”为改变农村居民的旅游习惯,提高他们的旅游休闲消费意识提供了可参考的途径。我们认为,有组织地宣传城镇居民的科学的休闲方式,可迅速提高农村居民的旅游休闲意识。在今天的新农村建设中,充分认识和利用城镇居民消费行为的“示范效应”,对缩小城乡消费习惯差距和促进城乡和谐发展具有重要的意义。

除以上3个正向影响因素外,农村居民的居住消费对其同期旅游消费产生了显著的“挤出效应”(-2.063)。这说明,中国农村居民在温饱问题解决之后,提高居住水平成了他们的现实需要,农民不断增长的收入主要用来改善居住条件。在居住需求满足以前,它对更高层次的休闲旅游消费有“挤出效应”,这是符合马斯洛的需求层次论的。这使我们认识到,我国在大力改善城镇居民住房条件的同时,也要结合新农村与和谐社会的建设,有计划地改善农民的居住环境,只有这样,才能有效地促进农村居民的旅游消费。

与假设不符的是 3个黄金周天数变量的系数(-0.376)为负。虽然,相对于其他变量影响程度最小,但在统计上显著。这可能与农村居民有较充足的自由闲暇时间有关。随着黄金周的增加,城镇居民的闲暇时间变得多了起来,而其工作时间则减少了,这就为农民工创造了更多的工作机会。这在事实上是减少了农民的闲暇时间,因而在一定程度上抑制了农村居民的旅游休闲消费。

在短期波动模型中,差分项 d ln RCS、d lnRCSt-1、d ln IN、dlnUCS、d ln JZ与 dln HJ表示各变量的短期波动,误差修正项 ECM本身表示农村居民旅游消费偏离均衡的程度。农村居民旅游消费的短期波动受到其对长期趋势偏离程度与各自变量的短期变动影响。

误差修正项的估计系数为负(-1.199),符合反向误差修正机制,反映了经济系统对农村居民旅游消费偏离长期均衡的调整力度。从系数上看,调整力较大,并且是显著的。当上一期农村居民旅游消费偏离长期均衡时,长期均衡关系起到引力线的作用,将以-1.199的调整力度把非均衡状态拉回长期均衡。这说明,农村居民旅游消费行为有自动校正机制,稳定性强,短期因素的冲击影响持续时间短暂。它在自身内在机制作用下,会快速恢复长期稳定发展的趋势。此外,收入、城镇居民旅游消费及上期消费的变化分别会导致短期农村居民旅游消费的同向变化,其影响程度依次减小,这与长期分析是基本一致的。农村居民居住消费与黄金周天数的变动会引起相应旅游消费反方向变动,这也和长期分析一致。

五、结论与建议

在考察旅游者需求经济理论的基础上,笔者选择1994-2008年的年度数据,构建了中国农村居民旅游消费协整和误差修正模型,实证研究了农村居民旅游消费行为的决定因素。结果表明,农村居民旅游消费不仅受自身收入、消费习惯等因素的制约,而且受城镇居民旅游消费行为的示范性影响。

农村居民收入对其旅游消费有显著的同向促进作用,收入弹性 (3.01)极为敏感。这就说明,收入仍是农村居民旅游的最大制约因素。因而,增加农民收入,可以大幅度地提高其旅游消费水平,对拉动消费有显著效果。农村居民的旅游消费较显著地受到上一期的旅游消费水平的同向影响,说明农村居民自身消费习惯对其旅游消费行为影响较大,“棘轮效应”明显。向农村居民进行旅游休闲消费的宣传,培养其科学文明的休闲消费习惯,提升其旅游意识,对启动农村消费与社会主义新农村建设具有重要的意义。城镇居民旅游消费对农村居民旅游行为有显著正向影响,表明城镇居民旅游消费对农村产生了“示范效应”,因此,通过引导和优化城镇居民的旅游消费行为,充分发挥其“示范效应”,可起到引导农村旅游消费的效果。这种“示范效应”机制为培养农村居民良好的休闲消费习惯提供了一条有效途径。居住消费对农村居民旅游消费有显著的“挤出效应”,表明农村居民消费需求层次还较低,农民不断增长的收入主要用于居住条件的改善,这就遏制了其消费层次的提高。

总之,今后若要启动农村居民旅游消费,那么,在重视增加农民收入、减少居住消费对旅游消费的挤出效应的同时,还可考虑通过建立城镇居民旅游消费“示范效应”机制以培养农村居民良好的休闲消费习惯的途径来实现。

[1] 刘德谦.中国国内旅游市场的稳步与变化[J].旅游学刊,2008,23(6):5.

[2] 梁留科,曹新向.全面建设小康社会背景下的我国农民旅游市场开发研究[J].经济地理,2005,25(2):247-250.

[3] 魏正环,我国农民旅游消费问题探析 [J].北京第二外国语学院学报,2006,9:26-30.

[4] 赵慧,魏静.我国农村居民旅游消费需求的现状及对策分析[J].昆明大学学报,2007,18(2):57-54.

[5] 叶德珠,廖卫华.农村居民时间偏好结构特征与农村旅游市场开发 [J].生产力研究,2008,(10):33-34.

[6] 周建,杨秀祯.我国农村消费行为变迁及城乡联动机制研究 [J].经济研究,2009,(1):83-95.

[7] George Athanasopou los,Rob J Hyndman.Modeling and forecasting Australian domestic tourism[J].Tourism Managem ent,2008,29(1):19-31.

[8] (英)辛克莱 (Sinclair,M T),斯特布勒 (Stabler M).旅游经济学 [M].宋 海岩,沈淑杰译.北京:高等教育出版社,2004.

[9] 高鸿业.西方经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2007(4).

[10] Liebenstein H.Bandwagon,snob and Veblen Effects in the theory of consum ers dem and[J].Quarterly Journal of Economics,1950,64:183-207.

[11] Syriopoulos T.A dynam ic model of demand for Mediterranean tourism[J].International Reviewof Applied Economics,1995,9(3):318-336.

[12] Witt S F,M artin C A.Econometric models for forecasting international tourism demand[J].Journal of Travel Research,1987,25(3):23-30.

[13] 高铁梅.计量经济分析方法与建模-Eviews应用及实例[M].北京:清华大学出版社,2006.