农村土地流转对乡村旅游之效应研究✳

杨竹清,邱继勤

(重庆工商大学经济贸易学院,重庆 400067)

土地是国家建设、旅游发展的物质载体,是“财富之母”。作为一种基本生产要素,土地只有像资金、劳动力、技术一样流动,才能充分发挥其活力、潜力,才能更优化配置、有效利用,产生更大的经济社会效益。目前,囿于农村土地分散耕种、经营,我国农村土地利用效率低下,为实现农业规模化、现代化、市场化发展,2008年党的十七届三中全会明确提出,健全严格规范的农村土地管理制度,鼓励土地承包经营权进行合理流转。

乡村旅游是一种方兴未艾的旅游形式,近年来在全国各地蓬勃发展,已经成为很多地区的重要收入来源;乡村旅游的开发必然伴随着用地需求,从而产生土地流转。鉴于土地与乡村旅游的紧密关系,农村土地流转对乡村旅游带来各种正面效应,这将极大推动我国乡村旅游的新发展。这被已有的成功经验证实,比如成都三圣乡“五朵金花”的乡村旅游。可以展望,随着土地流转,我国乡村旅游发展必定跃上一个新台阶。当然,在土地流转和乡村旅游发展过程中,会伴随而来许多负面效应。本文就此展开研究,分析土地流转对乡村旅游发展的正负效应,并在此基础上提出建议。

一、乡村旅游与土地流转

乡村旅游是以乡村地域及农事相关的风土、风物、风俗、风景组合而成的乡村风情为吸引物,吸引旅游者前往休息、观光、体验及学习等的旅游活动[1]。谷树忠等认为广义的土地流转是指土地权利在不同利益主体之间的流动和转移,不限于农村土地;权利也不仅仅是使用权或承包权、甚至包括所有权。狭义的土地流转,指农村土地承包经营权在同一农村集体内部的流动与转移,流转的只是农村土地,且往往特指农村承包土地;权利也仅仅是指承包经营权;流转主体范围也仅仅限于同一集体的农户之间[2]。本文的土地流转应该是介于二者之间,指农村土地承包经营权在不同利益主体间的流动和转移。

从乡村旅游定义可以看出,土地与乡村旅游息息相关。土地流转对乡村旅游的发展意义重大,同时乡村旅游的发展模式与发展程度也影响着土地流转。

二、农村土地流转模式与经济学分析

(一)农村土地流转模式

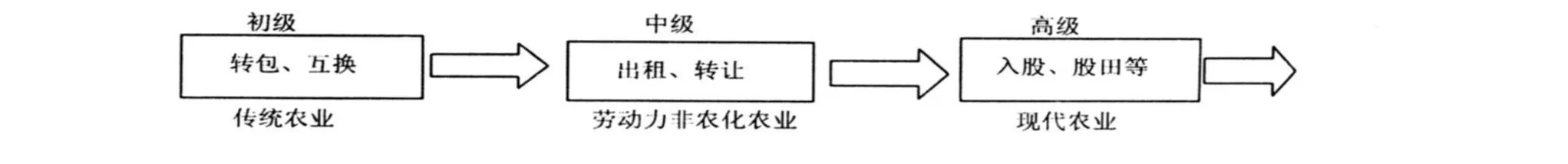

农村土地流转模式主要有以下几种:转包、互换、出租、转让、入股、股田、重组、兼并等。以上流转方式是随着生产力的发展而演进的(如图 1)。

图1 土地流转方式主要阶段

(二)土地流转的经济学分析

土地在“三条红线”(即不得改变土地集体所有性质,不得改变土地用途,不得损害农民土地承包权益)”内允许自由流转,这赋予了土地使用权的可流动性。但是,像消费者愿意购买某产品完全取决于自己一样,土地流转与否取决于村民,这也是市场经济自由竞争、自由决策的内涵。从土地使用权供给者看,要使土地使用权流转,完全出于成本和收益的权衡。在正常情况下,只有供给者觉得收益大于成本时,土地流转才会发生。因土地属于稀缺资源,故土地使用权转让关键在转让者。

不同的流转模式有不同形式的收益(见表 1),主要有转让费、非农收入、承包权红利等。而成本是使用权拥有者转让出去的损失,它主要包括四者:心理成本、土地年金成本(也称机会成本)、交易成本、其他成本。心理成本因人而异,主要受主体对土地的依赖程度、对未来的预期、风险偏好与否、个人经历等等;土地因其耕种每年可产生大致稳定的收入,可以看成是一份永续年金,土地使用权转让出去后,此收益随着转移,所以可称为土地年金成本。交易成本是进行产权交易过程中发现交易者、谈判、签约、维持契约等的费用。其他成本如国家的农业财政补贴等。政府在规范促进土地流转时,可通过完善市场机制、健全法规、完善农村社保等降低心理成本和交易成本。

表1 土地使用权转让者成本收益等分析

三、农村土地流转对乡村旅游的效应分析

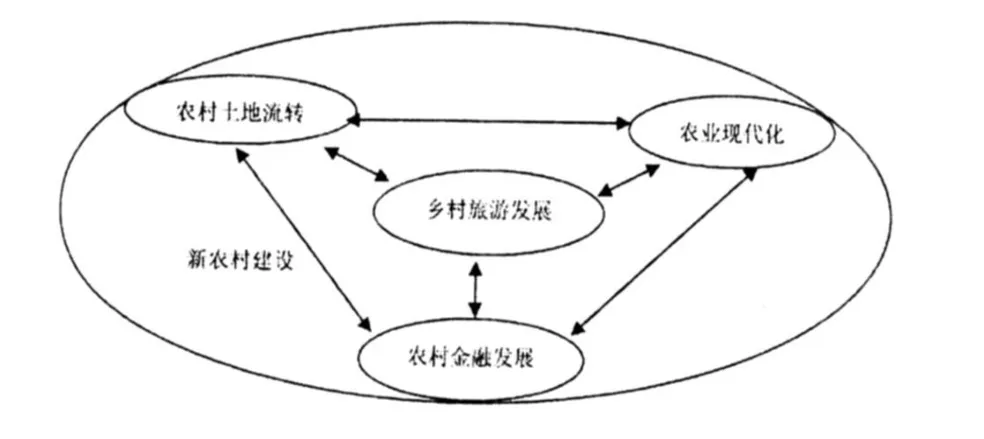

土地与乡村旅游紧密相关,农村土地流转会对乡村旅游产生巨大的关联效应、外部效应(见图2)。且乡村旅游的发展本身也是一种提高土地利用效率的方式。

图2 土地流转对乡村旅游发展作用机理

(一)正效应分析

1.促进了乡村劳动力向乡村旅游转移

旅游是劳动密集型产业,乡村旅游亦不例外。据统计,2009以来,四川省发展乡村旅游吸纳就业人数达到 24.84万人,河北省吸纳就业人数达26万人。

土地流转可以赋予农民更多的经营自主权和自由选择权。允许农村土地流转后,将很大程度影响农村劳动力的就业选择,发挥阶层分化效应,改变部分农户“亦商亦农”、“亦工亦农”的兼业化状况,从而实现农业劳动力向乡村旅游业转移。一方面,土地流转使那些不喜种地、不善种地的劳动力,摆脱低产的土地束缚,彻底释放出来,一部分离乡就业,一部分本地就业,这为乡村旅游的发展形成了一支后备劳动力大军(如图3)。另一方面,在已经开展乡村旅游或有资源而未开发的乡村,土地流转将促使产生一批农民创业者,他们或模仿或创新,开发乡村旅游无疑会成为他们的选择目标,从而会成为从事乡村旅游的个体经营者或企业家。例如,成都三圣乡地方政府从2003年着手推动土地流转,成功打造了乡村旅游的经典——“五朵金花”,促使当地60%以上农村劳动力从事着乡村旅游业。

图3 土地流转对劳动力影响的传导流程

2.为乡村旅游发展拓宽了资金来源、提供了用地保障

乡村旅游开发中一直存在资金瓶颈的制约。土地流转使土地的价值真正得以发现、实现,土地资本化成为可能。首先,土地流转后,农民将可用集体土地使用权抵押贷款进行融资,这将极大促发农村金融活力,为农民农业生活、生产、创业等提供资金来源。其次,土地流转促进农业现代化、规模化,从而形成资金需求,推动农村金融发展;农村金融的发展,扩大了资金的源泉,促进农业现代化、提高农业效益、促进农村经济发展、农民增收,进而增加储蓄,形成良性循环(如图4)。最后 ,允许土地流转,土地报酬的提高,能吸引非农资本(包括非农业资本和非农村资本)的投入。这都能为乡村旅游的发展拓展融资渠道、扩大资金来源。

图4 土地流转等相互循环作用

乡村旅游是土地密集型产业(如表 2),土地对乡村旅游的发展显得格外重要。农村土地使用权能自由流转,根据具体情况,通过不同的流转模式,在“三条红线”内,乡村旅游发展用地需求可得到极大范围的满足。下表中各景点就是通过入股、租赁等土地流转模式满足了用地需求的。

表2 川渝部分乡村旅游景点用地状况

3.土地流转可促进乡村旅游新模式发展

土地流转可以推动乡村旅游新模式的发展。比如成都在土地流转过程中探索出一种新的农事体验模式,成都市“五朵金花”之一的“江家菜地”是典型的例子。该模式的特点是在交通方便的城郊地带划出一部分土地,通过包装和宣传向城市居民招租,按每分地缴多少钱,由当地农民代种或城市居民自己种植,让城市居民进行“农事体验”。这种模式正逐步演变为城市居民教育子女、周末休闲的载体[3]。在国外,庄园农场休闲度假型等乡村旅游非常普遍,然而,我国因土地分散经营,很难形成大而有特色的庄园、农场,所以,此种模式的乡村旅游发展迟缓。允许土地流转后,土地集中经营,可以形成规模化、机械化、现代化的农场。现代化农场本身就是农业高科技、科普教育型乡村旅游的载体。相信随着土地流转和创新,会开发出更多的乡村旅游新模式。2008年遭遇地震重创的四川彭州向峨乡,在统筹城乡的土地流转思路下,吸引了 5家大企业来规模性开发万亩猕猴桃园、万亩“三木”药材园、万亩笋用竹、万亩茶园,推进了观光休闲农业品质的提升[4]。

4.土地流转对乡村旅游的其他效应

土地的流转,必然促进人员和资金技术的流动,人员、资金的流动将为乡村旅游带来先进的技术与理念、知识等,进而提高乡村旅游的经营管理水平。

允许土地流转后,经营主体将产生土地进行资金投入、科学整理等激励,从而改善生产、生活、生态环境,提高土地使用效率。土地未流转时,因使用权的分散,只能做局部的整理,起效甚微;流转后,如从整体的规划整理改头换面,自能焕然一新。这也符合乡村旅游可持续发展的原则。

土地流转为乡村旅游开拓客源。土地流转让农民增收,不再被耕种土地束缚而闲暇增多,自然增扩了乡村旅游的客源。另外,土地流转促进出游,使更多的人从事乡村旅游,借鉴、学习其他地区的乡村旅游发展的先进模式、经验,业内人员会经常交流、相互参观取经,于是带动商务娱乐型等乡村旅游发展。

土地流转将对传统乡村文化、农民思想观念带来深刻影响,将冲击很多农村地区“小富即安、小进即满”的传统保守的农耕文化、小农意识。为农村带去市场竞争、成本、收益等经济意识,服务、环保、文明、关注公共利益等社会意识,这些思想意识对村民潜移默化,将间接地对乡村旅游发展产生不可估量的持久深远的积极效应。

(二)负效应分析

任何事物都具有两面性,土地流转也为乡村旅游发展带来某些负效应,其中最突出和关键的有如下几点:

1.利益分配问题

土地流转和乡村旅游开发的背后驱动力是利益,利益问题也是所有问题的根源。在土地流转过程中,引进外来企业开发投资本地乡村旅游资源时,县级、镇级政府与企业直接磋商、强制征地等,出现利益分配不公,利益被政府和企业吞占,而置当地农民利益于不顾的问题。当旅游开发投资导致级差地租、生活成本抬高导致对当地居民的区域排斥时,本地农民被边缘化、成了局外人,看着旅游红火却不能得到收益,端着“金饭碗要饭吃”,从而产生严重的利益冲突,待到矛盾激化时,导致极坏的影响。例如安徽黄山脚下的宏村乡村旅游开发过程中,当地县旅游局在招商引资时就无视宏村村民的利益,私下与旅游公司签订合同,村里只能得到门票收入的 1%,导致古民居维修、公共设施建设无人负责,后来愤怒的村民终于反抗,导致“玉石俱焚”式阻止旅游者进入的行动,严重阻碍了宏村乡村旅游的发展,根源就在利益分配问题。

2.可持续发展问题

可持续发展问题是当今世界全人类的主题,更是乡村旅游赖以存在的条件。乡村旅游主要是靠有别于城市的优美清新的乡村农业景观、祥和生态环境吸引游客,乡村旅游的发展要充分考虑环境的承载力,不可背离可持续发展原则。全国有众多乡村旅游景点因过度开发、恶性竞争等短视行为而昙花一现,这就是前车之鉴。在乡村旅游开发中,因为村民素质不高、公共利益关心不足、眼界不够开阔,旅游公司没有社会责任,只顾追求自身利益,政府官员只关注自身政绩等,极易导致乡村土地、旅游资源的不合理利用,出现“竭泽而渔”的短视问题,特别在对公共资源利用时,出现“公地悲剧”,资源迅速破坏和枯竭。此外,土地流转过程中出现土地异化现象,借乡村旅游开发之名行乡村房地产开发之实,在乡村旅游景点,不顾农民利益,大兴土木、建造乡间别墅等,都严重影响了乡村旅游的可持续发展。

3.土地集中导致乡村空心化问题

乡村聚落景观、乡村民俗文化、乡村风土人情等是乡村旅游的核心吸引力。农村土地流转辅以乡村旅游“三个集中”的土地布局(农村土地全部向规模化集中;传统农业全部向服务于中心城区的以生态休闲功能为主的非农产业转化;农民居民点全部向农村社区及新增城市建设用地集中)[5],一个个村庄完全按城市小区模式建设——“千村一面”,如此很难再体现“乡村”的风情、风味和特色,导致乡村空心化,城不像城,村不像村。乡村空心化定然让乡村旅游失去部分本身的神韵和吸引力,从而影响乡村旅游的发展。

四、建议

从上述分析可知,土地流转对乡村旅游的发展有其两面性,如何充分发挥土地流转的效力,如何借力农村土地流转发展乡村旅游,需要村民、旅游企业、政府的共同合作,努力降低村民土地流转的成本、提高收益,努力探索适合本村的土地流转模式,兼顾三者的利益,谨行可持续发展战略。

首先,政府是主导。政府应详细宣传土地流转相关政策,规范促进土地流转市场建设,创建合理机制引导土地合理流转。在借土地流转之机发展乡村旅游时,应完善相关法律法规,保障农民权益,在决策、引资时不能忽视农民利益,政府要引导旅游产业链本地化,避免“飞地”经济的出现;同时,政府应防止出现“寻租”、“规制俘获”等损害公众利益的问题出现;充分认识到乡村旅游的经济、文化、社会效益及与土地流转的密切关系,大力规范和发展乡村旅游。此外,要科学规划乡村建设布局,按“大分散、小集中”、可持续的原则对乡村、乡村旅游进行布局。

其次,旅游企业是主体。乡村旅游的开发离不开旅游企业的投入,旅游企业在追求自身利润、壮大企业而开发、经营乡村旅游时,须对土地资源进行合理利用、科学整理,坚持可持续发展原则,更多地考虑到当地居民的各种利益,积极参与当地农村的公共基础建设、环境治理、文明建设等。与当地农民和谐相处,做到“企业居民如鱼水”,得利于民、让利于民,从而实现企业融入当地生活、文化,与当地村民利益融合。与同行业企业有竞争与合作,合法经营、厉行创新,避免旅游产品雷同、低水平恶性竞争。

最后,村民是主人。乡村旅游的发展好坏与当地村民的态度行为休戚相关,村民应树立现代市场经济观念、文明意识、维权思想,积极参与社区建设,关心公共利益,监督政府和企业行为,营造美好的生产、生活、生态环境,与入驻的旅游企业利益共享、责任共担,与旅游者和谐相处,让旅游者宾至如归、流连忘返。

[1] 刘德谦.关于乡村旅游、农业旅游与民俗旅游的几点辨析 [J].旅游学刊,2006,(3).

[2] 谷树忠,王兴杰,鲁金萍,等.农村土地流转模式及其效应与创新 [J].中国农业资源与区划,2009,(1).

[3] 周学礼,李桂君.对我省农村土地流转情况的调查[J].调查研究,2009.

[4] http://www.agronet.com.cn/News/Detail-492965.aspx.

[5] 王云龙.新兴旅游产业问题研究[M].天津:南开大学出版社,2007:152.