国内外旅游目的地营销研究比较及展望✳

林 艳,杨效忠,张致云,田 磊

(安徽师范大学国土资源与旅游学院,安徽芜湖 241003)

一、引言

目前,旅游目的地竞争日趋激烈,营销日益成为旅游业界、政界乃至学界关注的焦点。世界旅游环境中心于 1992年对旅游目的地做出如下定义:乡村、度假中心、海滨或山岳休假地、小镇、城市或乡村公园;人们在其特定的区域内实施特别的管理政策和运作规则,以影响游客的活动及其对环境造成的冲击;而旅游目的地营销是在特定空间区域层次上进行的一种崭新的旅游营销方式[1]。国内在这方面的研究比国外晚十年左右,加之旅游全球化发展趋势日渐明显,国外新兴的营销理念、方式可为我国旅游目的地营销理论和实践提供借鉴。本文在对《Annals of Tourism Research》和《 Tourism Management》以及国内核心期刊相关文献综述的基础上,比较国内外相关研究,以期为我国今后旅游营销提供指导。

二、国外旅游目的地营销研究进展

(一)旅游目的地形象

国外的旅游目的地形象研究始于 20世纪 70年代,目前已趋于成熟,主要从本质入手,采用定性与定量的研究方法,集中在目的地形象的概念、测量方法等方面。Gum首次明确指出将旅游目的地形象分为两类:一是原生形象,指通过各种无意识的传媒方式所得到的信息,是指内生的形象;二是引致形象,指通过有意识的传播所得到的信息构成的目的地形象。Fakeye和 Crompton在原有研究基础上进一步将旅游目的地形象分为 3类:即原生形象、引致形象与复合形象[2]。国外在旅游目的地形象测量方面运用多种方法,如 Steve Pike分析多位学者的研究成果,总结出主要是运用结构化和非结构化方法,主要运用 IPA分析、联合分析、因子分析、检验分析、知觉绘图 /多维缩放和聚类 /判别分析等方法来研究目的地形象属性编码[3]。

(二)旅游目的地营销主体组织联盟

国外在组织联盟方面的研究较为成熟,这些研究表现在理论和实践两个方面。理论研究方面,Reid指出:“通过共同努力,有关组织均可以实现规模经济”,是对形成组织联盟优势的较早阐述[4]。 Anderson对组织联盟的界定为,单个实体意识到由两个或两个以上单个组织组成的联盟,完成的目标要大于所有单个实体完成目标的总和[5]。Bleeke等人相继确定了联盟的 4个典型特点:覆盖面、形式、模式和动机[4]。Adrian Palmer从利益相关者和旅游产品供给角度阐述了组织联盟对旅游业营销的重要性以及联盟类型,认为旅游业作为“自由市场”,利益相关者之间的合作可以更好地使资源积聚[5]。但不管如何,正如Gunn已意识到每个地域单元都有不同的背景、传统、生活方式和目标实现途径一样[6],每个目的地都有自己鲜明的社区价值观和个性。所以,针对不同市场的营销,一定要对症下药。在实践研究方面,国外从早期对企业组织联盟的研究渗透到对旅游目的地营销联盟研究中,其主要形式和相关的研究方法,可见表 1。

表1 主要不同类型旅游目的地营销组织联盟

(三)旅游目的地营销信息技术与促销手段

1.旅游目的地促销竞赛

20世纪 90年代,促销开始广泛应用于旅游业。Ken Peattie首次针对“非价格为基础的促销”,以“潜在用户”、“竞争对手的忠实客户”、“品牌转换者”以及“忠实客户”为研究视角,构建旅游目的地营销开拓市场的结构模型(图 1),并指出可以通过竞赛,以“非价格促销方式”,有针对性地扩大市场[10]。

图1 促销竞赛结构图

2.旅游目的地绿色营销

旅游目的地绿色营销起源于欧洲,早期主要与乡村旅游结合在一起,后逐步涉及到各式旅游营销中。所谓绿色营销,国外相关学者提出了同性质的概念,主要有以下 3种(见表 2)。

3.信息技术与网络营销

(1)目的地营销信息系统(DIM Ss)与电子商务系统

早在 1993年,Poon就提出“新旅游”概念,导致旅游目的地营销的重点放在增加目的地的竞争力上。为了能够在智力层面上对旅游目的地进行更好的管理,并使其更有效率,一些学者以及相关旅游从业人员强调,用日趋成熟的旅游目的地营销系统支持旅游营销发展的必要性[14]。 Robin J.B.Ritchie以加拿大的阿尔伯大省的旅游营销组织为例,分析了其DIM Ss对当地旅游战略营销以及相关旅游行业的指导作用[15]。 此外,Tonderai Maswera等人在 2009年也提出将电子商务系统应用到旅游市场营销中,他以南非、肯尼亚、津巴布韦和乌干达为例,从电子商务功能(网站建立)、客户关系管理(CRM)、网站宣传等 12个方面阐述了利用电子商务系统进行旅游市场营销的问题[16]。

表2 国外3种绿色营销概念

(2)虚拟旅游社区(Virtual tourist community)与虚拟体验(Virtual experience)

虚拟旅游社区,内涵相对狭窄,很难给出准确的定义。有学者认为,虚拟旅游社区包括 4个因素:人、意图、政策以及计算机系统。同时,虚拟旅游社区能够在品牌建立、关系建立、产品与服务的分类、降低成本等方面影响旅游目的地营销和设计。随着信息技术的发展,虚拟旅游社区打破了传统的地理空间限制,为旅游业与旅游者之间提供了新的交流平台。因此,虚拟旅游社区目前已成为新的旅游营销工具[17]。目前,越来越多的研究从消费者认知偏好角度分析虚拟体验的影响。虚拟体验广告以全景、动画、互动照片等方式,使旅游者通过互联网提前获得游览体验,比以往的广告等宣传方式更突出视觉[18]。有的学者也提出将互联网博客作为旅游营销工具,以上传旅游照片为主要形式[19]。

(3)信息通信技术(ICTs)和营销决策支持系统(MDSS)

早在 1980年,信息通信技术 (Information Communication Techno logies,缩略作 ICTs)便已经改变了全球的旅游业。UNWTO指出,旅游业作为一个国际产业,ICTs在其旅游目的地管理、目的地竞争力甚至整个行业中都发挥了关键作用,反映了其充满活力的发展进程[20]。 Buhalis认为,ICTs主要从旅游者及需求层次、技术创新和行业职能 3个方面对旅游市场营销产生影响[21]。 Little就指出,MDSS能支持组织收集、储存、处理和传播信息,并在决策过程中提供预测和决策模型[22]。利用 MDSS中的旅游营销信息系统(TourM IS),KarlW.W.Ober从实证角度分析了其在澳大利亚旅游营销中的应用[22]。

(4)旅游营销优化方法与网络营销评价体系模型(eM ICA)

旅游营销早期优化方法研究的重点领域是航空旅游业。1997年,Stephen Hurley等人开始采用元启发式和遗传算法研究潜在的旅游市场营销以及旅游网站的选址[23]。

Burgess在一般商业网站基础上提出互联网商务扩展模型的概念(eM ICA)。该模型包括 3个层次:基于网络的推广、提供信息和服务以及进行交易处理[24]。 Bill Doolin等人以eM ICA模型评估了新西兰利用网络进行的旅游市场营销。他们以新西兰的 26个旅游团体(RTOs)为例,将每个RTO根据其发展水平分为 eM ICA的适当层次,将研究数据与澳大利亚区域旅游网站核对,形成比较,得出结论[25]。

(5)旅游管理营销业务网络

旅游目的地营销是一项复杂的任务,其原因包括相互依存的多种利益相关者、零散的资源、几乎完全缺乏层次性和权威性以及控制和管理机制等。因此,在“开放式”的旅游环境中,网络的一个关键有效的措施是对信息和资源的动态选择以及旅游企业间的合作[26]。 Arja Lemmetyinen等人认为,目前,旅游企业网络的“公共利益”是常见的代表目的地的决策,以减轻潜在的负面影响旅游业进程和维护存活率。他们还提出,为了应对全球竞争,当地旅游企业必须开发新的关键能力,优化旅游业务网络,更好地进行营销,发展当地旅游业。他们强调指出,旅游企业业务网络的2个先决条件是:创造过程中提高价值;通过网络建立品牌认同。同时,以能达到关系价值产生和创造过程价值增值目的,设计新型的旅游管理业务网络模型结构图[27]。但目前模型研究只限于一个国家,对于国家间利益相关者的旅游业务网络构建,还有待于进一步探讨。

三、国内旅游目的地研究进展

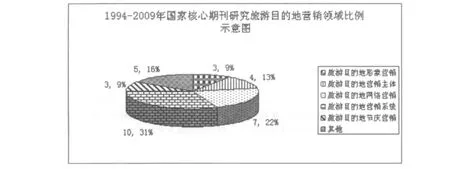

目前国内旅游目的地营销研究,主要集中在旅游目的地形象、旅游目的地营销主体模式、旅游目的地营销理念与促销方式,其中信息技术营销占相当大的比重。搜索1994年以来全国核心期刊上关于旅游目的地营销的论文,可粗略得出15年来国内研究情况。详见图 2。

图2 研究领域比例分布图

根据上图所示内容,现将各方面简述如下:

(一)目的地形象主要侧重内涵和设计方面的研究

这方面的代表性研究有,1991年王克坚在其主编的《旅游辞典》中将旅游形象定义为旅游者对某一旅游接待国或地区总体旅游服务的看法[28];王磊等人在其论文中则对旅游目的地形象内涵做了系统的阐述 ,详见图 3。

图3 旅游目的地形象的内涵

但李宏指出,在我国,有关旅游目的地形象的研究主要从供给角度考虑问题,忽略了目的地形象的形成过程和发挥作用的机制[30]。

设计方面主要借鉴国外的技术,主要运用对应分析(Correspondence Analysis)以及IPA等方法。但对于此方法的研究,当时只限于理论上的阐述,到 2006年,宋子斌等人便将此方法应用于西安居民对海南旅游目的地形象感知的实践研究中[31]。

(二)旅游目的地营销主体

在我国,旅游目的地营销是政府主导型的营销体制,由各级旅游局负责,政府是旅游目的地宣传的主力军[32]。有学者指出,此模式有利于解决市场失灵问题;也有学者以实例证明了它的有利方面。但同时也有诸多学者指出,政府主导下的单一主体模式存在着盲目性、趋同性、随意性以及政府营销经费不足等问题,并且也缺乏对营销效果评估和营销方式优化的研究,同时还缺乏对相关责任的追究[33,34]。

(三)新型营销理念与整合促销方式

随着旅游业的不断发展,旅游营销理念不断创新,新的促销方式也被越来越多的旅游目的地营销所采用。表3列出了几种代表性旅游营销理念及其促销方式。

表3 新型旅游营销理念与促销方式

四、国内外旅游目的地营销比较

综上所述,我们发现,国内外旅游目的地营销研究的差异主要表现在以下几个方面:

(一)研究内容及其深度、广度上

虽然国内外的研究领域有相似之处,但研究深度与广度还存在一定差距,比如,国外组织联盟多元化,采用多种组织形式,但国内主要是政府主导的营销模式,随着旅游业的不断发展,已暴露出许多问题。此外,国外的研究涉及领域很宽,不仅研究小范围的旅游营销,也涉及国际旅游市场研究;我国主要是研究国内甚至是小区域的旅游营销,主要以市为单位,研究领域过于狭窄,缺少宏观研究角度。

(二)研究理论与方法上

国外在理论研究上较国内深入。例如,在旅游目的地形象研究领域,国外侧重于从旅游目的地形象内在本质进行一系列理论研究,而国内理论研究相对较少,只偏重于形象设计方面的研究,致使国内的形象宣传广告出现了雷同、无新意等现象。研究方法上,国外研究主要侧重于结合具体案例地,采用定性与定量相结合的研究方法,如目的地形象方面,采用结构法与非结构法等研究具体旅游目的地形象;旅游目的地组织联盟方面,从企业联盟组织理论研究逐渐渗透到旅游业,并结合具体案例地进行研究;信息技术方面,采用一系列模型进行营销绩效评价。而国内虽在各方面研究中也有实际应用,但理论研究明显缺乏,如在目的地形象和信息技术与网络营销研究中,只是直接将国外的一些方法应用到实际中,缺少理论支持,因而出现了雷同和应用不能普及等问题。

(三)在促销手段和新兴技术的引入方面

国外在旅游目的地营销研究中,利用先进的技术如 virtual tourist comm unity、Virtual experience、MDSS、ICTs以及营销业务网络等,对目的地营销进行研究,还采用营销优化方法与一系列模型对网络营销进行优化和绩效评价。国外早在20世纪90年代就已提出以“非价格促销”方式,避免价格战。而国内研究主要还是以传统营销方式为主,如广告、电视等大众传媒等,目前还存在着激烈的价格战,虽也涉及许多新进技术如 Agent和XM L等在实际中的应用,但理论方面的研究不多,实际应用也不成熟,有待进一步加强。

五、国内旅游目的地营销研究展望

基于以上比较,笔者希望,通过分析我国今后旅游目的地营销发展趋势,可以给今后国内旅游目的地营销发展提供某些借鉴。

(一)重视理论研究,创新研究方法

目前国内研究理论知识匮乏,导致众多问题。今后应加强理论研究,采用定性与定量相结合的方式研究旅游目的地营销。研究方法上应多引入新兴技术以及与其他学科的交叉研究,如管理学、计算机科学、数学等学科知识的应用,再如采用 virtual tourist comm unity、Virtual experience及从利益相关者角度,利用属性分析、相关系数矩阵分析、回归模型预测方法等展开研究,以丰富国内的研究方法。

(二)扩大研究范围

目前国内旅游目的地营销研究主要还侧重于小区域的研究,即局限于景区或者一个市范围的研究,缺少与国内其他地区的联系,更与国际性研究脱节。今后应扩大研究范围,从宏观与微观相结合的角度研究旅游目的地营销。

(三)拓宽研究领域

国外研究已不仅仅是针对旅游目的地的营销,更拓宽到旅游俱乐部、顾客价值体验及绩效评价等领域,可以说全面研究了旅游目的地营销的各相关方面。目前国内旅游目的地营销几乎还停留在市场分析和产品促销层面,今后应向其他领域发展,如从传统的市场、产品研究到目的地品牌化研究、营销方式优化、营销绩效评价等,以改变目前仅仅停留在产品促销阶段的状况,从而形成对旅游目的地营销的完整系统。

(四)加强区域乃至国家间的合作

旅游业是一项国际性的产业,国外研究了国际上的旅游营销组织联盟形式,而国内目前还没完全实现区域双赢的局面。今后要改变传统经营促销观念,加强与其他区域甚至国际上的联系,更好地借鉴国外的先进研究方法,提高国内旅游目的地知名度,以便更好地发展旅游目的地营销。

[1] 维克多·密德尔敦.旅游营销学[M].北京:中国旅游出版社,2001:488.

[2] Ritchie JR B.Craftinga value-d riven vision fora nationa l tourism treasure[J].Tourism Management,1999,20(3):273-282.

[3] Steve Pike Destination im age analysis-a reviewo f 142 papers from 1973 to 2000[J].Tourism Managem ent,2002,23:541-549.

[4] Ad rian Palmer,David Bejou Tourism destination marketing alliances[J].Anna ls of Tourism Research,1995,22(3):616-629.

[5] Anderson,James and James Narus A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships[J].Journalof Marketing,1990,54:42-58.

[6] Keon,JW,Bayer,JAn expert approach to sales promotion management[J]Advertising Research,1986,(3):19-26.

[7] Hui-MeiChen,Chian-Hau Tseng The performance ofm arketing alliances between the tourism industry and credit card issuing banks in Taiwan[J].Tourism Managem ent,2005,26:15-24.

[8] Francesca d'Angella,Frank M.Go Tale of two cities'collaborative tourism marketing: Towards a theory of destination stakeholder assessm ent[J].Tourism Managem ent,2008:1-12.

[9] Laurel J.Reid,Laurel J.Reid,Laurel J.Reid The ef fectiveness of regional marketing alliances: A case study of the Atlantic Canada Tourism Partnership 2000-2006[J].Tourism Management,2008,29:581-593.

[10] Ken Peattie,Sue Peattie Prom otional competitions: A winning tool for tourism m arketing[J].Tourism Managemen,1996,17(6):433-442.

[11] Simon Hudson,Graham A Miller The responsiblemarketing of tourism:the case of Canadian Mountain Ho lidays[J].Tourism Managem ent,2005,26:133-142.

[12] Emm a Rex,Henrikke Baum ann Beyond ecolabels:what green m arketing can learn from conventiona l marketing[J].Journal of Cleaner Production,2007,15:567-576.

[13] Sara Do lnicar,Fried rich Leisch Selective marketing for environm entally sustainab le tourism[J].Tourism Management,2008,29:672-680.

[14] Bloom J Z.Tourist market segm entation with linear and non-linear techniques[J].Tourism Management,2004,25(6):723-733.

[15] Robin J.B.Ritchie,J.R.Brent Ritchie A framework for an industry supported destination marketing information system[J].Tourism Management,2002,23:439-454.

[16] Tonderai Maswera,Janet Edwards,Ray Dawson Recomm endations for e-commerce system s in the tourism industry of sub-Saharan Africa[J].Telematics and Informatics,2009,26:12-19.

[17] YouchengWang,Quaehee Yu,Daniel R.Fesenmaier De?ning thevirtual tourist community: implications for tourism marketing[J].Tourism Managem ent,2002,23:407-417.

[18] Wen-Bin Chiou,Chin-Sheng Wan,Hsin-Yi Lee Virtua l experience vs.brochures in the advertisem ent of scenic spots: How cognitive preferences and order effec ts in? uence advertising effects on consum ers[J].Tourism Management,2008,29:146-150.

[19] Yu-Shan Lin,Jun-Ying Huang Internet blogs as a tourism marketing medium:A case study[J].Journal of Business Research,2006,59:1201-1205.

[20] UNWTO.eBusiness for tourism:Practical guidelines for destinations and businesses[M].Mad rid:World Tourism Organisation,2001.

[21] Dimitrios Buhalis,Rob Law.Progress in in formation technology and tourism management:20 years on and 10 years after the Internet-The state of eTourism research[J].Tourism Managem ent,2008,29:609-623.

[22] Karl W.W.ober Information supply in tourism management by marketing decision support systems[J].Tourism Management,2003,24:241-255.

[23] Stephen Hurley,Luiz Moutinho,Stephen F.Witt Genetic algorithms for tourism marketing[J].Annals of Tourism Research,1997,25(2):498-514.

[24] Burgess,L.,&Cooper,J.Extending the viability of MICA(Model of Internet Comm erce Adop tion)as a metric for exp laining the process of business adop tion of Internet comm erce[Z].Paper presented at the Internationa l Conference on Telecomm unications and Electronic Commerce,Da llas,2000.

[25] Bill Doolin,Lois Burgess,Joan Cooper Evaluating the use of theWeb for tourism marketing: a case study from New Zealand[J].Tourism Managem ent,2002,23:557-561.

[26] Bramwell, B.,& Sharman, A.Collaboration in local tourism po licymaking[J].Annals of Tourism Research,1999,26(2):392-415.

[27] Arja Lemm etyinen,Frank M.Go The key capabilities required for managing tourism business networks[J].Tourism Management,2009,30:31-40.

[28] 黄震方,李想.旅游目的地形象的认知与推广模式[J].旅游学刊,2002,17(3):65-67.

[29] 王磊,刘洪涛,赵西萍.旅游目的地形象的内涵研究 [J].西安交通大学学报(社会科学版),1999,19(1):25-27.

[30] 李宏.对旅游目的地形象概念的两种理解 [J].旅游学刊,2006,21(6):9.

[31] 宋子斌,安应民,郑佩.旅游目的地形象之 IPA分析[J].旅游学刊,2006,21(10):26.

[32] 匡林.目的地营销:统领中国旅游市场工作的主线索 [J].旅游学刊,2006,21(6):5-6.

[33] 伍延基.旅游目的地营销中值得深入探讨的两个问题 [J].旅游学刊,2006,21(8):11-12.

[34] 高静,章勇刚.旅游目的地营销主体研究:多元化视角 [J].北京第二外国语学院学报(旅游版),2007,(3):13-17.

[35] 刘锋.旅游温冷区国内旅游市场营销研究[J].经济地理,2001,21(3):359-362.

[36] 于代松.旅游业的持续发展与绿色营销 [J].成都理工学院学报,2000,27(增刊):194-197.

[37] 皮平凡.绿色消费与我国旅游业营销战略探析 [J].学术交流,2004,(3):65-68.

[38] 郭琰.加强旅游景区的宣传营销工作[J].河南师范大学学报,2004,31(4):77-78.

[39] 陈烈,李庄荣.旅游规划与旅游营销关系辨析 [J].经济地理,2004,24(2):213-214.

[40] 郭鲁芳.旅游目的地成功实施整合营销传播的关键因素[J].旅游学刊,2006,21(8):6-7.

[41] 陆军.红色旅游目的地营销方略 [J].旅游学刊,2006,21(8):9-10.

[42] 曹新向.旅游目的地营销要从“贵族”走向“平民”[J].旅游学刊,2006,21(8):7-8.

[43] 马勇,周娟.旅游目的地电子商务网络的构建与营销创新 [J].旅游学刊,2003,18(5):78-80.

[44] 何素芳,等.旅游信息系统建设模式探讨[J].地域研究与开发,2002,21(4):65-68.

[45] 刘绍华,路紫.浅议旅游目的地营销系统的区域整合功能—以大连旅游网(http://www.visitdalian.com)为例 [J].旅游学刊,2004,19(2):84-88.

[46] 曹玉枝.网络营销:发展广西旅游营销新策略 [J].广西民族学院学报,2006,(1):162-163.

[47] 李明.Agent和 XM L技术在中国旅游目的地营销系统中的研究[D].北京:北京工商大学,2005:3-4.

[48] 柴海燕.旅游电子商务 Web 2.0营销探析 [J].电子商务,2007,(11):56-58.

[49] 杨劲松.网络游戏:旅游目的地营销的新选择 [J].旅游学刊,2006,21(7):9-10.