研究生新生自杀态度与影响因素调查

王 玲卞 茜,2张维平谢 斌

研究生新生自杀态度与影响因素调查

王 玲1卞 茜1,2张维平3谢 斌1

目的 了解新入学研究生对自杀的态度及其与心理社会学因素的关系,为建立新生心理健康档案和自杀预防提供依据。方法 4 877名研究生新生通过网络平台填写了调查问卷,完成有效问卷4 822人。调查内容包括一般人口学资料,自杀态度问卷,家庭亲密度与适应性量表,简易应对方式问卷,社会支持量表和贝克抑郁量表等。对调查结果进行统计分析。结果 研究生新生对自杀行为(2.5 ±0.4)、自杀者(2.6±0.3)和对安乐死(3.0±0.6)持矛盾和中立态度;对自杀者家属(2.3±0.4)持理解和宽容的态度。消极应对得分较高、来自农村、家庭收入低和家庭亲密程度较低者更倾向对自杀行为持理解和宽容态度(R2=0.019);消极应对得分高、男性、客观支持得分高和家庭收入较低者更倾向对自杀者持理解和宽容态度(R2=0.011);消极应对得分高和来自城市者更倾向于对自杀者家属持理解和宽容态度(R2=0.011);消极应对得分高、积极应对得分低、男性和家庭亲密度较低更倾向于对安乐死持理解和宽容态度(R2=0.065)。结论 男性、农村生源、消极应对方式、社会客观支持程度高、家庭收入和家庭亲密度高的研究生新生对自杀的态度更倾向于理解支持。研究生新生对自杀的态度受到多方面因素的影响。

研究生新生 自杀态度 调查

自杀是中国全人口第五位死因[1],是l5~34岁人群的首位死因[2]。自杀行为的发生具有偶然性,往往是应激因素作用于具有某种人格倾向的个体而发生,而自杀态度则具有持久性和一致性的倾向,是在日常生活中由具体的情景性的强烈刺激单次或刺激多次强化而形成[3]。研究者普遍认为,一定群体的自杀率高低与该群体对自杀的态度有密切的联系,从某种意义上来说,一定群体对自杀的态度可以对自杀行为产生某种促发或抑制作用[4]。因此,本研究选取了上海某大学2009级新入学研究生作为研究对象,对其自杀行为及自杀态度进行调查,并对其相关因素进行综合评价,以期为建立研究生群体针对性的自杀预防策略提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究对象为上海某大学2009级研究生。2009年4月,学校要求每位研究生完成网上问卷调查,5 187名研究生(其中博士生886名,硕士生4 301名)中参加本次网上问卷调查的共有4 877人,其中有效问卷4 822份。其中,男性3 264名(67.7%),女性1 558(32.3%)。平均年龄(24±4)岁,最小年龄19岁,最大年龄46岁。

1.2 研究方法

1.2.1 一般情况及自杀行为调查表包括性别、年龄、生源地(城市,农村)、家族精神病史、家族自杀史、家庭类型(核心家庭,扩大家庭,无父母,单亲家庭)、家庭收入(小于400元/月·人,400~999元/月·人,1 000~1 999元/月·人,2 000~3 999元/月·人,大于4 000元/月·人)、自杀行为(包括自杀意念、自杀企图、自杀计划和自杀未遂)、宗教信仰等。其中,自杀意念指“过去1年中出现过自杀念头”,自杀企图指“过去1年中严肃地考虑过自杀”,自杀计划指“过去1年中计划过1次具体的自杀方案”,自杀未遂指“过去1年中有过自杀但是没有成功的自杀未遂行为”。

1.2.2 自杀态度问卷[5]364-366量表共29个题目,从对自杀行为性质的认识、对自杀者的态度、对自杀者家属的态度和对安乐死的态度4个维度来测量个体对自杀的态度。每个维度都可按照均分分为肯定、认可、理解和宽容的态度(≤2.5分),矛盾或中立态度(2.5~3.5分),反对或排斥态度(≥3.5分)。

1.2.3 贝克抑郁量表[5]191-194共21道题目,由抑郁症患者常见症状和态度构成,由受测者根据有无症状及症状严重程度选择回答,各项目评分相加得总分,根据总分高低评定抑郁严重程度。

1.2.4 家庭亲密度与适应性量表[5]142-149有30个项目,每个项目为5级评分,主要评价:①亲密度,即家庭成员之间的情感联系;②适应性,即家庭体系随家庭处境和家庭不同发展阶段出现的问题而相应改变的能力。

1.2.5 简易应对方式问卷量表[5]122-124由积极应对和消极应对2个维度组成,包括20个题目,采用4级评分。

1.2.6 社会支持量表[5]127-131有主观支持分、客观支持分、对支持的利用度以及支持总分4个维度。

以上问卷和量表均有良好的信度和效度[5]。

1.3 统计方法

通过SPSS 15.0进行统计分析。统计方法采用t检验、方差分析、相关分析和多元线性回归分析。

2 结果

2.1 人口学因素

居住地为城市的学生3 107名(64.4%)、农村1 715名(35.6%)。家庭收入小于400元/月·人的学生家庭365名(7.6%),400~999元/月·人928名(19.2%),1 000~1 999元/月·人1 316名(27.3%),2 000~3 999元/月·人1 107名(23.0%),大于4 000元/月·人1 106名(22.9%)。学生家庭类型中,来自核心家庭者3 646名(75.6%),扩大家庭954名(19.8%),单亲家庭96名(2.0%),无父母126名(2.6%)。既往有自杀行为者170名(3.5%),无自杀行为者4 652名(96.5%)。有家族自杀史者25名(0.5%),无家族自杀史者4 797名(99.5%);有宗教信仰者43名(0.9%),无宗教信仰者4 779名(99.1%)。

2.2 自杀态度各维度的均分及频数分布

对自杀行为的态度均分为2.5±0.4,对自杀者的态度均分为2.6±0.3,对安乐死的态度为3.0± 0.6,均为矛盾和中立态度;对自杀者家属的态度为2.3±0.4,为理解和宽容的态度,详见表1。

表1 自杀态度各维度的频数分布 n(%)

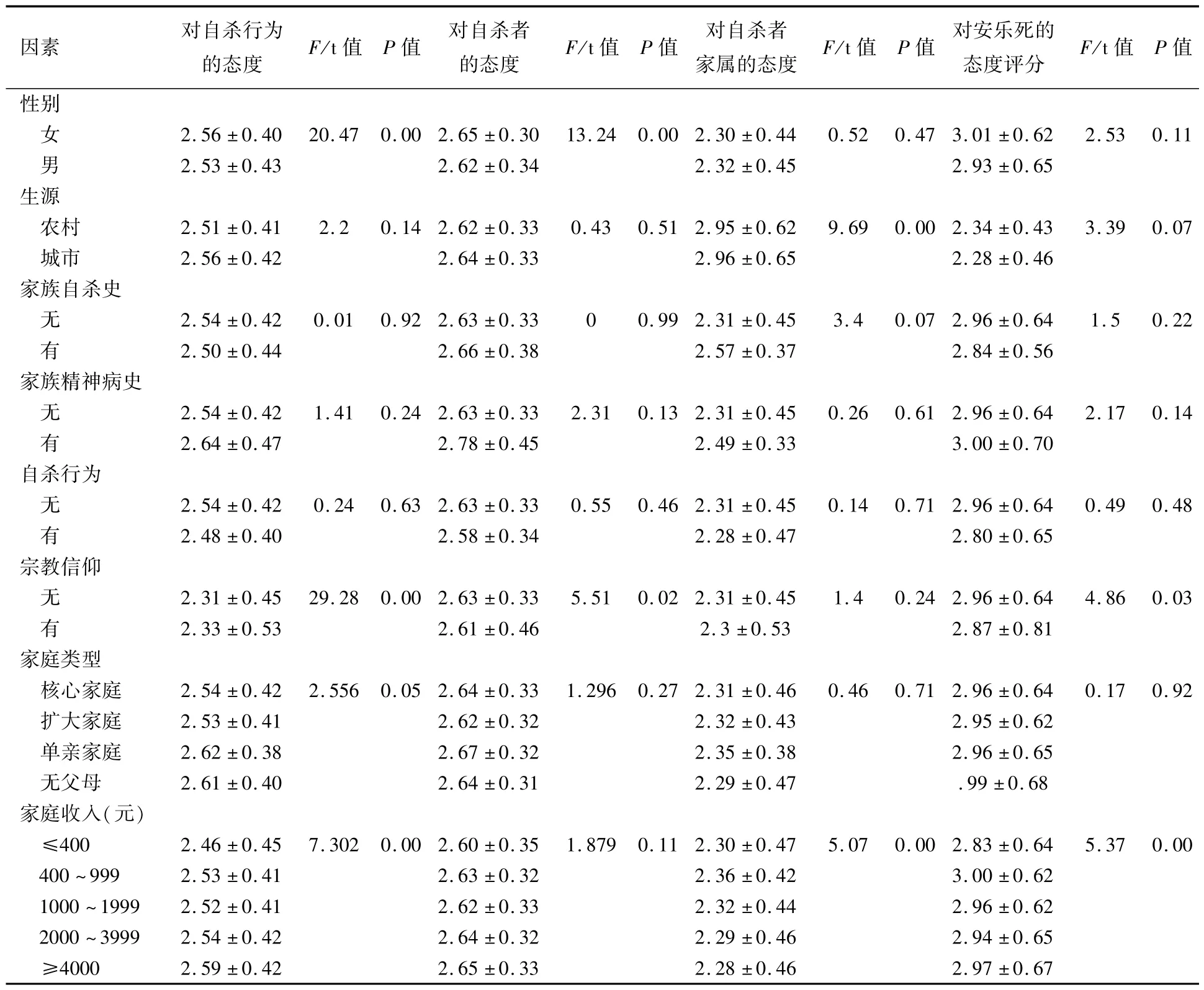

表2 研究生自杀态度各相关因素比较,分

表2 研究生自杀态度各相关因素比较,分

因素对自杀行为的态度F/t值P值对自杀者的态度F/t值P值对自杀者家属的态度F/t值P值对安乐死的态度评分F/t值P值性别2.56±0.4020.470.002.65±0.3013.240.002.30±0.440.520.473.01±0.622.530.11男2.53±0.432.62±0.342.32±0.452.93±0.65生源农村2.51±0.412.20.142.62±0.330.430.512.95±0.629.690.002.34±0.433.390.07城市2.56±0.422.64±0.332.96±0.652.28±0.46家族自杀史无2.54±0.420.010.922.63±0.3300.992.31±0.453.40.072.96±0.641.50.22有2.50±0.442.66±0.382.57±0.372.84±0.56家族精神病史无2.54±0.421.410.242.63±0.332.310.132.31±0.450.260.612.96±0.642.170.14有2.64±0.472.78±0.452.49±0.333.00±0.70自杀行为无2.54±0.420.240.632.63±0.330.550.462.31±0.450.140.712.96±0.640.490.48有2.48±0.402.58±0.342.28±0.472.80±0.65宗教信仰无2.31±0.4529.280.002.63±0.335.510.022.31±0.451.40.242.96±0.644.860.03有2.33±0.532.61±0.462.3±0.532.87±0.81家庭类型核心家庭2.54±0.422.5560.052.64±0.331.2960.272.31±0.460.460.712.96±0.640.170.92扩大家庭2.53±0.412.62±0.322.32±0.432.95±0.62单亲家庭2.62±0.382.67±0.322.35±0.382.96±0.65无父母2.61±0.402.64±0.312.29±0.47.99±0.68家庭收入(元)≤4002.46±0.457.3020.002.60±0.351.8790.112.30±0.475.070.002.83±0.645.370.00 400~9992.53±0.412.63±0.322.36±0.423.00±0.62 1000~19992.52±0.412.62±0.332.32±0.442.96±0.62 2000~39992.54±0.422.64±0.322.29±0.462.94±0.65≥40002.59±0.422.65±0.332.28±0.462.97±0.67女

表3 自杀态度与其他因素的相关分析

2.3 研究生自杀态度相关因素的差异性分析

女性、有宗教信仰者、家庭收入较高者对自杀行为的态度倾向于反对;女性、无宗教信仰者对自杀者的态度倾向于反对;农村学生、家庭收入较高者对自杀者家属的态度更为理解和同情;有宗教信仰者和家庭收入较低者对安乐死更为赞成。详见表2。

2.4 影响自杀态度问卷评分因素的综合分析

对自杀态度的4个维度,与贝克抑郁量表、家庭亲密度、适应性、积极应对、消极应对、客观支持、主观支持、支持利用度得分和支持总分进行相关分析,结果见表3。

分别以自杀态度的四个维度的分值为因变量,表2、表3中与自杀态度显著相关的因素为自变量,在α=0.05的水平上,分别进行4个维度的多元线性回归分析,结果见表4。

表4 对自杀态度影响因素的多元线性逐步回归分析

3 讨论

大学生的自杀态度与自杀倾向之间存在显著的负相关[6]。尽管自杀态度是否影响人们进一步采取自杀行动尚存在争议,但跨文化比较研究表明,自杀意念明显受到自杀态度的影响[7]。

本研究发现,研究生新生对自杀行为态度、对自杀者态度和对安乐死态度平均分集中在2.5~3.5,即为矛盾和中立态度,而对自杀者家属持理解和宽容的态度,这与国内其他研究不同[6,8]。本调查群体对自杀者家属的态度更为同情和支持,这可能与近年来学校中加强了人文和伦理等教育有关。

在对自杀态度影响因素的统计分析中发现,性别因素影响研究生对自杀者和安乐死的态度,男性更为理解和宽容。关于性别因素与自杀态度的关系国内外研究结果并不一致[7,9]。本研究中男性约为女性的3倍,这种研究结果之间的差异可能跟样本量大小和样本的男女构成比有关。生源地因素影响研究生对自杀行为和自杀者家属的态度,农村学生对自杀行为更为理解和同情,而对自杀者家属的态度偏向中立。农村学生更能够理解自杀行为,这可以在一定程度上解释为什么中国的自杀行为在农村尤为严重[1,2]。在应对方式上,消极应对方式的学生对自杀态度的4个维度都倾向于理解和宽容态度,而积极应对方式的学生则对安乐死的态度更倾向于中立和否定,这与其他国内的报道基本一致[10]。因为自杀行为本身就是一种消极的应对方式,因此消极应对方式者对自杀的态度也更宽容,而积极应对方式者则不愿选择自杀这一极端消极的方式来解决问题。在社会支持方面,客观支持得分较高者对自杀者更为理解和支持,而对其他维度没有影响,这与其他研究不一致[6,9]。来自社会多方面的关怀可能使得个体更富有同情心,但在面临困难时往往不会采取自杀这一消极方式来解决,这一矛盾可能导致了不同研究结果之间的矛盾性。在家庭因素方面,家庭收入较高者对自杀行为和自杀者更为理解和同情,家庭亲密程度高者对自杀行为和安乐死更为理解和同情,这与其他研究基本一致[11]。家庭物质条件和情感交流程度高者可能更富有同情心,更愿意站在别人的角度看问题。

本研究发现,贝克抑郁量表得分、有无自杀行为及家族自杀史等都没有进入回归方程,这与国内外目前的研究结果不一致[9,12]。进入回归方程的为比较稳定的因素,如性别、生源地、家庭亲密度和应对方式,可能是该校研究生新生对自杀的态度更为稳定,不容易受到情绪波动和不良事件的影响。

虽然有多个变量进入了回归方程,但其回归系数和R2值都很小,国内其他类似的研究中,徐慧兰等[9]报道R2值较高,而更多的研究R2值都偏小[3,10,12],说明自杀的态度并非由单一因素决定,而是受到多方面因素的影响。另一方面,本研究特殊的测试时间(新生录取体检)可能会影响被试者回答的真实性,使结果偏倚,导致和其他研究不一致的结果。在今后的研究中应尽量避免在特殊时期进行调查。

综上所述,研究生新生作为高校中的特殊群体,其自杀行为和自杀态度有别于其他大学生人群,男性、农村生源、消极应对方式、社会客观支持程度高、家庭收入和家庭亲密度高者对自杀的态度更倾向于理解支持,提示我们在对高校学生进行心理卫生教育和危机行为干预前应建立心理档案,以便更有针对性的开展工作。

1 Phillips MR,Li XY,Zhang YP.Suicide rates in China,1995-99.Lancet,2002,359:835-840.

2 Phillips MR,Yang GH,Zhang YP,et a1.Risk factors for suicide in China:a national case-control psychological autopsy study.Lancet,2002,360:1728-1736.

3 王琳,王卫红.大学生自杀态度及心理健康状况的调查研究.保健医学研究与实践,2008,5(3):32-34.

4 左样,罗颖,冯霞.高校大学生对自杀态度的因素分析.贵州医药,2005,29(6):562-564.

5 汪向东主编.心理卫生评定量表手册.北京:中国心理卫生杂志社,1999:122-124,127-131,142-149,191-194,364-366.

6 杨玲,樊召锋.自杀态度与自杀倾向的相关分析.甘肃社会科学,2009,(1):235-237.

7 E Etzersdorfer,L Vijayakumar,W Schony,et al.Attitudes towards suicide among medical students:comparison between Madras(India)and Vienna(Austria).Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol(1998)33:104-110.

8 葛小锚,胡键,王军,等.大学生心理健康状况及其对自杀态度的调查.四川精神卫生,2005,18(2):86-88.

9 徐慧兰,马贞玉,肖水源,等.长沙市大学生自杀预防知识、态度及其影响因素.中国心理卫生杂志,2007,21(9):654-658.

10 王艳芝,李彦牛,杨轶.大学生的自杀态度及其影响因素分析.中国学校卫生,2007,28(8):750-775.

11 曾转萍,廖日房,杨翌.对某医药大学学生自杀态度及影响因素的分析.中国初级卫生保健,2008,22(10):60-62.

12 Annette L,Beautrais,L John Horwood,et al.Knowledge and attitudes about suicide in 25-year-olds.Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2004:38:260-265.

(本文编辑:武春艳)

2010年《上海精神医学》征订启事

《上海精神医学?杂志是由上海市精神卫生中心主办的、国内第一本精神科专业的学术期刊。

《上海精神医学?杂志自1989年公开发行,2003年变更为双月刊,是中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊,证书编号G343-2008)。面向全国精神卫生工作者,着重报道精神医学领域的临床研究成果和实用经验,介绍精神医学及相关领域的最新知识。主要栏目有:专家论坛、论著、病例报告、综述、临床病例讨论、争鸣与讨论、临床经验笔谈等。

本刊为双月刊,国内外公开发行,大16开本,邮发代号4-798,刊号:ISSN1002-0829,CN31-1564/R。每期8.00元,全年定价48.00元。如果错过邮局订阅,请直接汇款至《上海精神医学?编辑部。

联系地址:上海市宛平南路600号《上海精神医学?编辑部。邮政编码:200030,电话:021-64387250-3296,传真:021-64685661,电子信箱:shtougao3296@yahoo.com.cn

Attitudes to suicide and their impact factors among post-graduate freshmen

Wang Ling1,Bian Qian1,2,Zhang Weiping3,Xie Bin1.1.Shanghai Mental Health Center,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200030;2.Shanghai Disease Control and Prevention Center in Mental Health,200030;3.Shanghai Jiaotong University Hospital,200030

Objective:To understand attitudes to suicide and their impact factors among postgraduate freshmen in a university in Shanghai.Methods:Data came from psychological health archives of post -graduate freshmen of 2009.4 822 students completed the questionnaires.Data were collected on demographies,Suicide Attitude Questionnaire,FACESⅡ-CV,Simplified Coping Style Questionnaire,Social Support Questionnaire and BDI.Results:Post-graduate freshmen demonstrated neutral attitude to suicidal behavior(2.5 ±0.4),those who commit suicide(2.6±0.3)and euthanasia(3.0±0.6).They demonstrated sympathetic attitude to family members of those who commit suicide(2.3±0.4).Those who achieved high score on passive coping style,who live in rural area,who have low family income and who have loose family cohesion tend to be sympathetic to suicidal behavior.Those who achieved high score on passive coping style,who are male,who have low family income and who have high objective support tend to be sympathetic to those who commit suicide.Those who achieved high score on passive coping style,and who live in urban area tend to be sympathetic to family members of those who commit suicide.Those who achieved high score on passive coping style,who achieved low score on active coping style,who are male and who have loose family cohesion tend to be sympathetic to euthanasia.Conclusion:Those post-graduate freshmen who are male,who achieved high score on passive coping style and objective support,who have high family income and who have close family cohesion tend to be sympathetic to suicide.Attitudes to suicide were impacted by various factors rather than dectermined by any individual factor.

Postgraduate freshmen Attitude to suicide Survey

2009-11-16)

国家十一五科技支撑计划:青少年行为相关障碍的特征和干预模式研究(2007BAI17B03)项目;上海市卫生局科研课题(2008075);上海市疾病预防控制中心精神卫生分中心专项经费(15008);上海领军人才“后备队”培养对象经费;上海市优秀青年医学人才培养计划经费。

1.上海交通大学医学院附属精神卫生中心 200030;2.上海市疾病预防控制中心精神卫生分中心 200030;3.上海交通大学校医院 200030。通信作者:谢 斌,电子信箱binxie64@gmail.com