祛寒除湿活血化瘀法治疗类风湿关节炎的临床研究

姚 华,孙学东,姚 杰,高天妤,王小星

(北京隆福医院 中医科,北京 100010)

祛寒除湿活血化瘀法治疗类风湿关节炎的临床研究

姚 华,孙学东,姚 杰,高天妤,王小星

(北京隆福医院 中医科,北京 100010)

目的:观察根据祛寒除湿活血化瘀法自拟的温经通痹汤治疗类风关寒湿瘀阻证的临床疗效。方法:将40例RA患者随机分为治疗组和对照组,治疗组服用自拟温经通痹汤,对照组口服雷公藤多甙片治疗。治疗3个月后,观察2组疗效及相关生化指标。结果:2组均能改善RA患者症状,减轻关节疼痛指数、肿胀指数、压痛指数及相关实验室指标,并且治疗组在总有效率和对RA患者症状的改善及降低血沉(ESR)、C反应蛋白(CRP)和免疫球蛋白IgG方面优于对照组(P<0.01,P<0.05)。结论:温经通痹汤能有效治疗RA的寒湿瘀阻证,未见明显不良反应。

温经通痹汤;类风湿关节炎;寒湿瘀阻证;临床观察

类风湿性关节炎(Rheumatoid Arthritis简称类风关,RA)是一种以关节和关节周围组织非感染性炎症为主的全身性自身免疫性疾病,流行病学显示国内的患病率为0.36%左右,是风湿科的常见病,属难治性疾病之一。根据其临床表现,当属中医“痹证”范畴,历代医家称谓“历节”、“骨痹”、“顽痹”、“尪痹”等。笔者结合临床经验,认为“寒湿阻络”为其根本病机所在,据此以祛寒除湿活血化瘀法自拟温经通痹汤应用于临床,取得了比较满意的疗效,现将结果报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

观察2005年1月 ~2008年1月病例40例,均为我院中医及内科门诊病例,采用随机数字表法分为温经通痹组(简称治疗组)及雷公藤多甙片组(简称对照组)。治疗组及对照组各20例。治疗组20例中,男4例,女16例,平均年龄43.6岁±8.76岁,病程4.17±1.46年,关节功能Ⅰ ~Ⅱ级;对照组20例中,男5例,女15例,平均年龄44.6岁±7.45岁,病程3.94±1.45年,关节功能Ⅰ~Ⅱ级。2组在性别、年龄、病程、关节功能等方面基本相似,经统计学处理具有可比性(P>0.05)。

1.2 诊断、纳入及排除标准

1.2.1 诊断标准 西医诊断标准参照1987年美国风湿病学会(ARA)修订的类风湿关节炎诊断标准。①晨僵至少1h,持续至少≥6周;②3个或3个以上关节肿,持续至少≥6周;③对称性关节肿,持续至少≥6周;④腕、掌指、近端指间关节肿,持续至少≥6周;⑤皮下结节;⑥手X线改变(至少有骨质疏松及关节狭窄);⑦类风湿因子阳性,滴定度>1∶32以上7条中具备4条或4条以上即可确诊类风湿性关节炎。

中医诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则》拟订。中医证候诊断标准(寒湿瘀阻证):关节冷痛而肿或关节刺痛,关节屈伸不利,晨僵,关节畸形,或皮下硬结,疼痛夜甚,或遇寒痛增,得热痛减,或恶风寒,肢体沉重,舌质淡黯,或有瘀斑、瘀点,苔白或白腻,脉弦涩或沉细涩。

1.2.2 纳入标准 ①确诊为类风关且中医辨证属寒湿瘀阻证者;②年龄在18岁~65岁之间;③对于接受非甾体类抗炎药和激素治疗的病人,进入实验前剂量稳定至少30d,并且在以后的治疗中维持不变,接受其他病情改善药治疗的病人必须停止用药30d以上。满足上述条件者可纳入实验病例。

1.2.3 排除标准 ①不符合纳入标准者;②晚期患者,关节严重畸形,关节功能Ⅲ ~Ⅳ级者;③排除重叠其他风湿病如SLE,SS,严重的膝骨关节炎等者;④排除严重心、脑、肝、肾和造血系统等重要脏器功能异常者;⑤妊娠或哺乳期妇女、精神病患者等。

2 方法

治疗组服用温经通痹汤:麻黄8g,桂枝10g,制川乌8 g先煎,威灵仙10g,青风藤10g,桑寄生10g,当归10g,露蜂房10g,蜈蚣10g等,每日1剂,水煎2次,每次100ml,温服,每日2次。对照组服用雷公藤多甙片(福建汇天生物药业有限公司,批号040211),每次20mg,每日2次,2组均以连续服用3个月为1个疗程,观察1个疗程。

3 观察

3.1 观察指标

①对比2组治疗前后有效率和临床疗效,包括晨僵时间、关节疼痛程度、关节肿胀指数、关节压痛指数。关节疼痛指数:采用疼痛水平视力对照表(VAS)数值测试。关节肿胀指数:按下列标准逐一登记各受累关节的肿胀级别,最后相加得肿胀指数。0=无肿胀;1=关节轻度肿胀;2=关节中-重度肿胀。关节压痛指数:(计算方法同上)0=无压痛;1=轻度压痛;2=中度压痛;3=重度压痛;②2组分别于治疗前后进行血沉(ESR)、类风湿因子(RF)、C—反应蛋白(CRP)、免疫球蛋白(Ig):IgG、IgA、IgM检查。

3.2 统计学方法

使用SPSS13.0统计软件进行处理。计量资料采用t检验,计数资料采用 x2检验,组间比较采用Ridit检验,检验水准α取0.05,等级资料采用秩和检验。

3.3 疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则》关于类风湿关节炎的疗效判断标准修订。①显效 主要症状、体征整体改善率≥75%。血沉及C反应蛋白正常或明显改善或接近正常;②有效:主要症状、体征整体改善率≥30%。血沉及C反应蛋白有改善或无改善;③无效:主要症状、体征整体改善率 <30%。血沉及C反应蛋白无改善。

4 结果

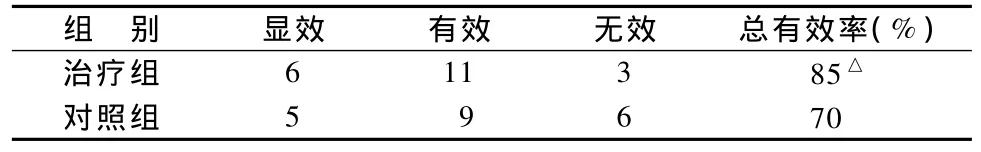

4.1 2组患者治疗后临床疗效比较(表1)

表1 2组患者治疗后临床疗效比较

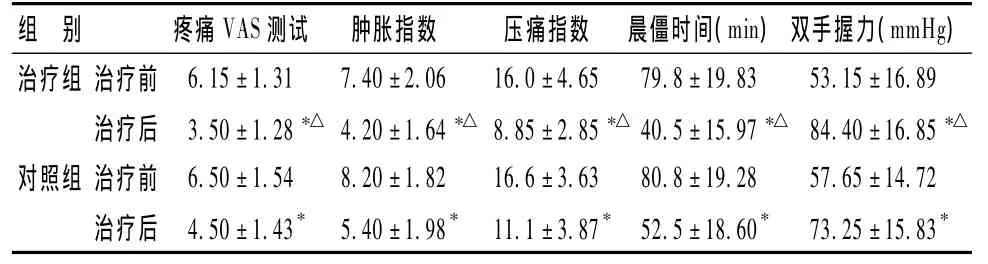

4.2 2组患者治疗前后主要症状体征变化比较(表2)

表2 2组患者治疗前后主要体征变化比较 (±s,n=20)

表2 2组患者治疗前后主要体征变化比较 (±s,n=20)

注:与本组治疗前比较:*P<0.01;2组治疗后比较:△P<0.05

组 别 疼痛VAS测试 肿胀指数 压痛指数 晨僵时间(min) 双手握力(mmHg)治疗组 治疗前 6.15±1.31 7.40±2.06 16.0±4.65 79.8±19.83 53.15±16.89治疗后 3.50±1.28 △ 4.20±1.64 △ 8.85±2.85 △ 40.5±15.97 △ 84.40±16.85 △对照组 治疗前 6.50±1.54 8.20±1.82 16.6±3.63 80.8±19.28 57.65±14.72治疗后 4.50±1.43* 5.40±1.98* 11.1±3.87* 52.5±18.60* 73.25±15.83*

4.3 2组患者治疗前后ESR、CRP变化(表3)

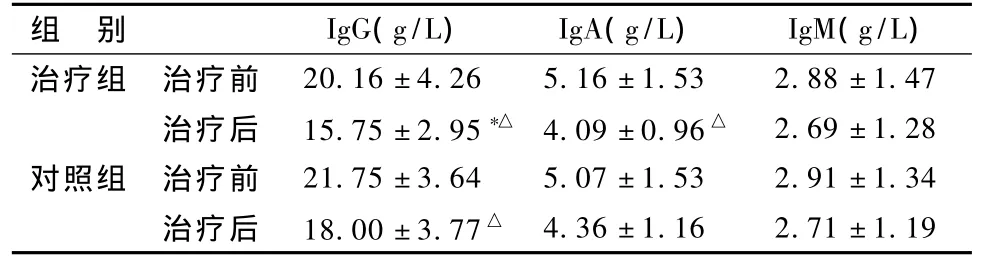

4.4 2组患者治疗前后免疫球蛋白变化(表4)

表3 治疗组与对照组患者治疗前后ESR、CRP比较(±s,n=20)

表3 治疗组与对照组患者治疗前后ESR、CRP比较(±s,n=20)

注:与本组治疗前比较:*P<0.01;2组治疗后比较:△P<0.05

组 别 ESR(mm/h) CRP(mg/L)治疗组 治疗前45.65±11.69 38.55±19.31治疗后 28.65±6.24 △ 20.10±11.80 △对照组 治疗前 46.80±12.85 42.75±15.98治疗后 34.30±10.43* 27.35±10.56*

表4 2组患者治疗前后免疫球蛋白变化含量比较( ± s,n=20)

表4 2组患者治疗前后免疫球蛋白变化含量比较( ± s,n=20)

注:与本组治疗前比较:*P<0.01;△P<0.05;2组治疗后比较:△P<0.05

组 别 IgG(g/L) IgA(g/L) IgM(g/L)治疗组 治疗前20.16±4.26 5.16±1.53 2.88±1.47治疗后 15.75±2.95 △ 4.09±0.96△ 2.69±1.28对照组 治疗前 21.75±3.64 5.07±1.53 2.91±1.34治疗后 18.00±3.77△4.36±1.16 2.71±1.19

4.5 不良反应情况

治疗中同时观察2组的不良反应及血常规、肝肾功能等,治疗组中未发现肝肾功能异常及其他不良反应。对照组中不良反应较多,主要为胃肠道反应、月经失调、闭经等,以及用药后ALT升高。

5 讨论

类风湿性关节炎的临床表现以关节肿胀、疼痛、僵硬为主,属中医学的“痹证”范畴,其病因中医历来强调风寒湿邪。如《素问·评热论》指出:“不与风寒湿气合,故不为痹。”《景岳全书·痹》亦说:“然痹本阴邪,故惟寒者多而热者少。”在风寒湿三邪中,寒湿二邪皆属阴性,寒性凝滞、主收引,寒胜则痛;湿性重着、黏滞,湿胜则肿。寒湿二邪关系密切,寒中多寓湿邪,湿成多有寒助,二者同气相感,最易相合,因而在致痹的过程中尤为突出。寒湿二邪侵犯人体,日久由表入里、入络,血气受寒,凝而留聚,使经脉不通,运行不畅;湿性黏滞,缠绵日久聚而成痰,痰湿内阻,加重血流不畅,滞而成瘀。如《医碥·杂症》云:“寒能滞气涩血,湿能停痰聚液。”《类证治裁·痹证》亦云:“久痹必有湿痰败血瘀滞经络。”四肢为诸阳之本,四肢被寒湿二邪所困,以致四末不温,气血运行不畅血停为瘀,湿凝为痰,瘀血痰浊凝结于手足关节,气血不散则晨僵;气血不通则疼痛;痰湿聚积则肿胀;瘀痰久积,深入骨骱,则关节肿大变形、强直。瘀血是寒湿二邪作用下的病理产物,又作为内因导致类风湿性关节炎的形成和加重,可见本病的病理变化可概括为寒湿内侵、瘀痰阻络。据此我们在治疗上以温经散寒活血化瘀为法,自拟温经通痹汤治疗类风关寒湿瘀阻证。方中麻黄桂枝温经散寒为君,川乌、威灵仙、青风藤助麻桂散寒并能除湿通络共为臣,佐以蜈蚣、露蜂房虫类药搜风剔络化痰瘀,桑寄生、当归祛湿活血为使药。诸药相伍,共奏温经散寒、活血化痰之功效。

现代药理研究结果表明,方中麻桂有抗炎消肿镇痛作用;川乌的主要成分为川乌总碱,能抑制白细胞趋化,抑制前列腺素E的合成,恢复Ts(抑制性T淋巴细胞)的功能,这也许是其抑制大鼠佐剂性关节炎的重要机制之一;青风藤所含青藤碱具有镇痛、镇静、降压、抗炎、抗过敏、释放组织胺、影响胃肠活动等作用;虫类药蜈蚣的水提取物对巴豆油引起的小鼠耳水肿、大鼠烫伤引起的皮片水肿及大鼠琼脂性关节炎、毛细血管通络性增加、羚甲基纤维素引起的白细胞游走均有明显的抑制作用,并可促进免疫功能,可见全方具有消炎镇痛和提高机体免疫的作用。

临床观察表明,温经通痹汤对于减轻类风关症状和改善指征,控制类风关病情有较好的疗效,且无西药雷公藤制剂的毒副作用,值得推广。

R593.22

B

1006-3250(2010)07-0584-02

2010-04-16

姚华(1973-),女,安徽人,主治医师,医学硕士,从事中医内科风湿免疫病研究。