柳公权书《九疑山赋》拓本辨伪

[日]户崎哲彦

(岛根大学 法文学部,岛根县松江市 690-8504)

柳公权书《九疑山赋》拓本辨伪

[日]户崎哲彦

(岛根大学 法文学部,岛根县松江市 690-8504)

最近“《九疑山赋》拓本”亮相学界,落款署“柳公权书”,又一说柳宗元所撰。九疑山,舜帝之陵;柳公权,唐代著名书法家;柳宗元,古文大作家。则此可谓三绝碑。而作为碑刻多有可疑之处,又多不合《舆地纪胜》、《方舆胜览》等宋代史书以及明清方志记载。此文收于明初永州方志,非柳公权所书,亦非柳宗元所撰,疑为南宋末道州宁远人黄表卿所作。后人用此仿柳公权书伪刻。论文对《九疑山赋》拓本真赝问题作了考证。

《九疑山赋》;柳公权;柳宗元;黄表卿

前 言

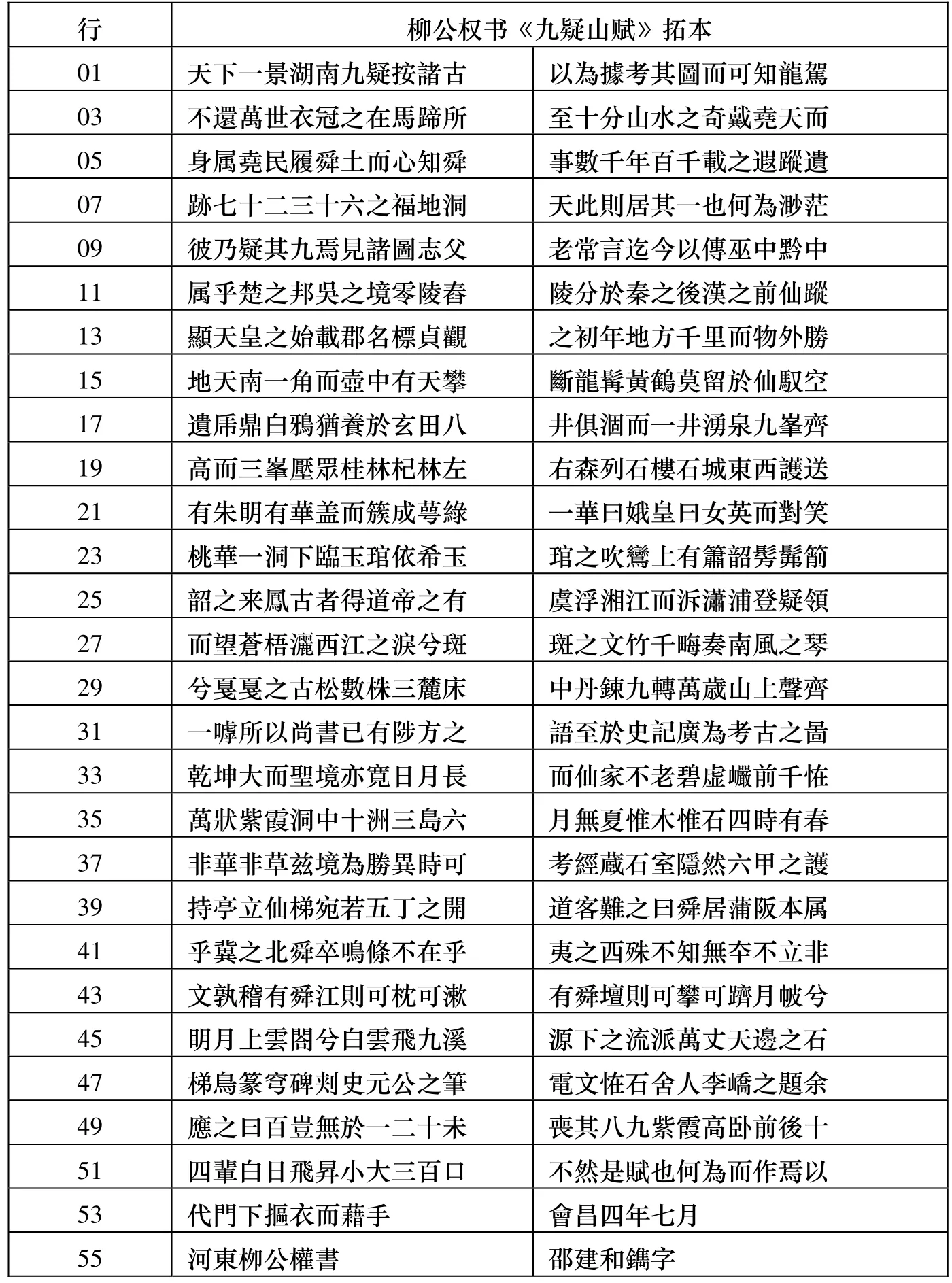

据我所知,十余年前,牍眠堂马庆才先生发表《发现柳公权小楷〈九疑山赋〉拓本》(载《书法导报》1999年6月23日)(未见)。据悉①文先国《〈九疑山赋〉拓本是柳公权所书》等。,拓本装为法帖,全本12页,正文53行,每行11字,碑名4字在首行,每片19.5×9.2厘米,字径见方约1.2厘米,落款署“会昌四年七月河东柳公权书,邵建和镌字”。拓本首页有“笪重光秘籍之印”,尾页有“涵翠轩主”、“传家清玩”、“山阴沈氏”、“刘墉”、“石庵之印”。

其中,笪重光(1623-1692),明末清初书画家,与姜宸英、汪士鋐、何焯称四大家。石庵,刘墉(1719-1804)之号,乾隆、嘉庆时期大官,亦书画家,曾任《四库全书》馆副总裁。“山阴沈氏”者,绍兴收藏世家,清代晚期及民国期间有鸣野山房沈复粲(1779-1850)、沈知方(1883-1949)等。可知清初以来相传为宝。

问世后五年似无任何反应,马氏继而发表《小楷〈九疑山赋〉拓本求证》(载《中国文物报》2004年12月22日),云:“我在1997年春,偶然得到一拓本,为柳公权书《九疑山赋》小楷拓本。”不知原刻在何地,亦未详来源。马氏求证后,乃始争论,诸如周九疑《〈九疑山赋〉拓本非柳公权所书》(《中国文物报》2005年1月12日、《柳宗元研究》第7期2006年),马庆才《柳公权小楷《九疑山赋》拓本考辨》(《美术报》2005年1月22日),文先国《为〈九疑山赋〉拓本叫好》(《美术报》2005年2月19日),文先国《〈九疑山赋〉拓本是柳公权所书》(《中国文物报》2005年9月21日、《柳宗元研究》第7期2006年),周九疑《再论《九疑山赋》拓本非柳公权所书——兼答文先国先生》(《中国文物报》2005年11月30日)。

又马氏进而论及撰文人,发表《再谈柳公权小楷〈九疑山赋〉》(《中国文物报》2006年1月13日),继而另文专论《〈九疑山赋〉的文作者应是柳宗元》(《柳宗元研究》2006年第7期),反驳有赵卫平《〈九疑山赋〉不是柳宗元所作》(《柳宗元研究》2006年第8期),周九疑《柳宗元为何无缘九疑山》(《柳宗元研究》2009年第12期)。《九疑山赋》真赝,争论至今不休,未得学界公认。

一 是否为唐人书刻

《九疑山赋》拓本中有“世”、“民”字各一处,均缺末一笔,为唐太宗李世民避讳,似唐人书刻。又有“境”三处、“贞”一处、“玄”一处,皆宋朝国讳,拓本未避。“境”为祖赵敬避讳,“贞”为仁宗赵祯避讳,“玄”为圣祖赵玄朗避讳。前辈旧说未提宋讳,可以补充。以此考之,《九疑山赋》拓本乃唐时书刻,非宋人所作。

又,南宋《舆地纪胜》卷58《道州·碑记》,即《舆地碑记目》卷2《道州》云:

元次山永泰二年题名:在宁远紫虚洞。柳子厚记,后人集徐浩书再刻。

亦至今未见提及。紫虚洞,原名紫霞洞,又称紫霞岩,如《[万历]九疑山志》卷2《岩》云:“紫霞岩:一名斜岩。在九疑山舜祠东南一里。石磴层悬,古木修森,紫霞丹雾,蓊郁时合,而空洞轩豁,如磬斯俯,故旧名紫霞洞。”南宋宁远人状元乐雷发(1208?-1283?)有《游紫霞岩赋》。《九疑山赋》,一说柳子厚所撰,中有“紫霞洞”之词,“柳子厚《记》”是否指此作。《赋》全文,后举详考。

《九疑山赋》咏颂“天下一景”灵山舜帝陵,柳宗元撰,柳公权书,则可谓三绝,又此拓本似孤本,不愧为天下瑰宝。然而细观拓本,多有可疑:

1.“惜原碑已无法查考”①马庆才《再谈柳公权小楷〈九疑山赋〉》。,无论碑刻或摩崖,此《赋》应刻或立在九疑山,而除“在宁远紫虚洞,柳子厚记”一文外,《舆地纪胜》、《方舆胜览》以及明清方志皆无有记载。

2.此拓本不合唐碑体例。唐碑署撰人、书人多在碑首标题下,而此碑刻俱在篇末。

3.唐碑署撰人、书人,或仅署撰人,不署书人,而此碑既无撰人名,止有书人(即柳公权)与刻字人(即邵建和),又在篇末。

4.此碑刻篇末有“会昌四年七月”一文在书人署名之前,如此体例亦较少见。若纪年以志,则应作如“会昌四年七月建”或“会昌四年七月撰”等。

5.据悉,石刻字径见方约1.2厘米,嫌太小,何况柳公权大书法家。

当然皆有例外,而就此一刻而言,例外颇多,尤其稀罕。

6.赵卫平先生考及文章风格,谓:“《九疑山赋》的骈骊铺张,又接近司马相如的‘竟言争夸’风格,而与柳文不同。”此说极是。辞赋固以骈俪对仗居多,柳文用字又“奥僻难晓”②张敦颐《韩柳音释序》:“惟柳文简古不易校,其用字奥僻或难晓。”陆之渊《柳文音义序》:“古文奇字、比韩文不啻倍蓰。”潘纬《柳文音义序》:“其为文高古,用字聱牙,读者病之,而柳文尤甚。”,佶屈聱牙,况且辞赋,尤甚。而此《赋》用辞平俗,屡用同字,词汇短少,不类柳文风范,亦不如乐雷发《游紫霞岩赋》。

7.若为柳宗元所撰、柳公权所书,又拓本至今尚存,则宋明清方志等何以无有记载。此碑不见历代金石家著录,实则此文多见收载。

周九疑先生指出《九疑山赋》见于《[嘉庆]九疑山志》,题下注“宋·进士、天河令黄表卿”,云:

黄表卿其人亦见于宋宝 五年(1257年)出版的《年年年稿》一书。《年年年稿》系宋宝 元年(1253年)特科状元乐雷发(号年年)所作(乐年年系宁远人)。《年年年稿》诗文,曾经列入引发南宋“江湖诗案”的《江湖小集》中,这部由南宋人陈起主编的《江湖小集》后被收入《四库全书》中,《年年年稿》中有五言诗“送黄天河”一首。可知天河令黄表卿是与乐雷发同时代之人,而且是同乡。

若此文为南宋人黄表卿作撰,则绝非柳公权所书。而有反驳云:“是不是黄表卿年代有误或黄表卿见到此赋,因自己是九疑山人,便随手抄录,又未注明出处,也因此文传颂较少,就被后人误为其文而收入县志。被张冠李戴而已。”③马庆才《〈九疑山赋〉的文作者应是柳宗元》。此说难以成立,而周氏之说亦有可补之处。南宋乐雷发诗有《送黄天河》,《[嘉庆]九疑山志》以黄表卿为天河县令,《[万历]九疑山志》未收录,《[嘉庆]九疑山志》据何收录,黄表卿与黄天河同一人之说是否可信。因有此疑,故有“张冠李戴”之驳。

二 历代方志等所收载及其来源

收载《九疑山赋》者不少,诸如:

1.《[弘治]永州府志》卷9《宁远纪述题咏》,题下作“舂陵黄表卿”。宁远县治北有舂陵山,故称舂陵人。以《九疑山赋》编入《宁远题咏》之首,黄表卿何时人未详,而《九疑山赋》下有“《游九疑赋》营道何弃农夫”、“《九疑百咏》营道县丞三山黄甲”,皆南宋人。《[嘉庆]九疑山志》卷4《艺文·诗类》收《白孩儿莲》,下云:“宋·邑令黄甲。”《[道光]府志》卷11下《职官表·宁远县·宁宗·知县》见“黄甲”④“邑令”、“知县”谓宁远县令,与“营道县丞”不同。“营道”,唐宋县名,即道州治所在地。明朝改为永州府,下置道州。疑有相混。。

2.《[隆庆]永州府志》卷7《提封·山·宁远》“九疑山”条,题作“黄表卿《赋》”。前有“宋令·孟程《九疑说》”,后有“晋·庾阐《诗》”。《[隆庆]府志》无《纪述题咏》卷,虽有卷12《艺文》而仅录书藉,不载作品,盖据旧志即《[弘治]府志》改编而入《提封》卷“九疑山”条。

3.《[康熙]永州府志》卷1《艺文·赋》,题下作“宋·黄表卿”。既以为宋人,又卷10《选举上·举人年表·宋·宁远》见“黄表卿:仕为天河县令”一条。黄表卿《九疑山赋》前有蒋防所作,即唐人,后有周敦颐、杨万里、乐雷发等作,皆宋人。年表、编次相应。《[乾隆]湖南通志》卷83《选举·举人·宋》“以上宁远人”中又见“黄表卿:知县”。《[道光]永州府志》卷9下《艺文·集·赋》未收载而卷12上《选举表·举人年表·宋·宁远》亦云:“黄表卿:仕为天河县令。”盖沿袭旧志。

4.《[御定]历代赋汇》卷19《地理》,题下作“黄表卿”。

5.《古今图书集成·方舆汇编山川典》卷170《九疑山部》第196册,题下作“明·黄表卿”。

6.《[嘉庆]九疑山志》卷3《艺文上·文类》,题下作“宋·进士、天河令黄表卿”。旧志以为“举人”,非“进士”,此与“天河令”有关,后文详考。

7.《[嘉庆]宁远县志》(嘉庆十六年)卷9《艺文下·赋》,题下作“天河令·黄表卿,邑人,进士”。卷5《选举》“宋·进士年甲失考”条云:“黄天河:名表卿,官天河令,有《九疑山赋》。”

8.《[光绪]湖南通志》卷19《地理·山川》编入“九疑山”条,题下作“宋·黄表卿”。卷137《选举·举人·宋》“时次失考”条载“黄表卿:以上宁远人”。

明清方志皆以《九疑山赋》为黄表卿所作,《[康熙]永州府志》(康熙九年1670序)以后皆以黄表卿为宋人,而惟《古今图书集成》(康熙四十五年1706完成初稿,雍正六年1728刊)以为明人。不知所据。今按:《集成》用方志,以明末清初所编居多,而清初《[康熙]府志》已以为宋人。《集成》“明”人之说,应有所据,疑即《历代赋汇》(康熙四十五年1706成书)①孙海洋《明代辞赋述略》(中华书局2007年,页3)亦以黄表卿为明人,不知所据。。《赋汇》、《集成》均为敕纂,亦均在康熙后期,《赋汇》仅作“黄表卿”,未冠“明”字,而编入“《玄狱太和山赋》明·王世贞”之后、“《荆门赋》明·刘彦昺”之前,似视为明人。然而黄表卿之作收于《[弘治]府志》(弘治七年1494序),则当在王世贞(1526-1590)以前。《赋汇》编次不可依据。明清方志等所录《九疑山赋》文字互有出入,而《赋汇》、《集成》两本较近,如下校对。

周氏据《[嘉庆]九疑山志》以黄表卿为南宋人黄天河。《[隆庆]永州府志》卷5《人物表中·历代进士·道州》“咸淳”(1265-1274)间见“黄天河”,而卷7《提封》以为“黄表卿”所作,则似为二人。《[嘉庆]九疑山志》之前,明代有《[万历]九疑山志》,未收此作,而更早有《[弘治]永州府志》、《[隆庆]永州府志》皆收载。至于清代,《府志》系统相袭而收。《通志》系统如《[嘉靖]湖广图经志书》、《[万历]湖广总志》、《[康熙]湖广通志》、《[雍正]湖广通志》等均无收载,至于《[乾隆]湖南通志》卷81《选举·进士·宋》“以上宁远人”中见“黄天河”,此“天河”亦似名。而《[乾隆]湖南通志》卷83《选举·举人·宋》“以上宁远人”中又见“黄表卿:知县”。虽俱宋人而黄天河为进士,黄表卿为举人,亦似为二人。至于《[嘉庆]九疑山志》,云:“宋·进士、天河令黄表卿。”以“天河”为县名,“黄天河”视为“黄表卿”,故以“举人”为“进士”。同一人之说盖据乐雷发《送黄天河》诗,云:

天河那可到,山顶翠参差。村屋煎黄蜡,官炉焙荔枝。地蛮游宦少,县小迓宾迟。鼻祖曾吟处,荒苔想满碑。

据此可知,“黄天河”出任小县令,在南方边缘。宋有县名“天河”,属广西宜州。又“鼻祖”黄庭坚,北宋江西诗派大诗人,亦书法家,曾被贬到宜州,故后两句咏如此云。则“黄天河”谓宜州天河县令黄某②《[道光]天河县志》卷上《秩官·宋》仅载“主簿:徐弥高,淳熙年”一人。,未详其名。“黄天河”南宋人无疑,是否名“表卿”。若视为同一人,须证黄表卿为宋人。

《[康熙]府志》属一人说,《[乾隆]通志》属二人说,史载不同,实则《[乾隆]通志》分别采录二说即旧志两条而已。《[乾隆]通志》之后,方志皆采《[康熙]府志》之说。明末清初,现存方志等史料较全。《[康熙]府志》之说,或有所据,惜至今方志已不全,不足以征引根据,而可以推考。

《府志》系统最早有《[洪武]永州府志》,卷十一《宋朝贡举题名·道州》仅存残叶③虞自铭修,胡琏纂,洪武十六年(1383)序。据日本国会图书馆摄制北平图书馆善本书胶片。,无从查考,而《[弘治]府志》多因袭前志《[洪武]府志》,卷4有《科甲》,因“世远漫,不可考”,仅录明朝(洪武初以至弘治间)④《[万历]湖广总志》卷38《选举·举人》云:“按弘治以前乡贡散轶,额数名次漫无证据,姑依各郡旧志存之。”,载进士、举人、岁贡极详,其中不见黄表卿。由此可推知,《[弘治]府志》所载《九疑山赋》作者“黄表卿”非明人,疑即宋人。

又《[洪武]府志》卷12《杂咏诗文》亦仅存残叶,是否收载《九疑山赋》,无从查考,而《[弘治]府志》专用《方舆胜览》、《湖藩总志》二书增补①卷首《永州府志凡例》:“《永州旧志》历年既久,……事类错杂,传写讹舛。今按《方舆胜览》并《湖藩总志》一帙,参互考订,录其已备而增其未备,正其讹舛而删其繁文,款目亦增其三五也。”。《湖藩总志》谓《[成化]湖广通志》,早佚不传。今传《[嘉靖]湖广图经志书》,续修《[成化]通志》者②见卷首吴延举《续修湖广通志序》(嘉靖元年1522)。。《[万历]湖广总志》、《[雍正]湖广通志》,应袭旧《通志》系统,均无载《九疑山赋》,则疑原载于《[洪武]永州府志》卷12《杂咏诗文》,继而《[弘治]永州府志》卷9《宁远纪述题咏》袭之。

又就《选举》卷而言,明清方志当有遗漏,而至于记载明人却齐全,其中《[光绪]通志》尤详,如《宋·进士》、《宋·举人》有“阙年”、“时次失考”条,而《明·进士》、《明·举人》有考翔实,上千人中仅有“科分失考一人”(卷135末),极为可靠。今查明清《选举》,明人之中不见“黄表卿”,《[康熙]府志》以后方志多载于宋举人之中。

又按《[弘治]府志》中《宁远题咏》之编次,黄表卿在黄甲等南宋人之前。编次应有所据。

由此考知,黄表卿非明人,乃宋人。据《[康熙]府志》,黄表卿为南宋举人,宁远人,仕为天河县令,此说殆可置信。据《[隆庆]府志》,黄天河为咸淳间(1265-1274)人。乐雷发同乡挚友有黄天河,天河非其名,谓天河县令。乐雷发,宝祐元年(1253年)特科状元,时代相近。

三 《九疑山赋》石本与方志录文

石本柳公权书《九疑山赋》与方志所录黄表卿所作(八种)两者是否相同,互有如何关系。先作校对:

03:“之在”,《集成》(古今图书集成)、《康熙》、《嘉庆》(《九疑山志》、《宁远县志》)作“安在”。前云“龙驾不还”,按文意,“安在”为近。

04:《隆庆》脱“戴尧天而身属尧民……父老常言,迄今以传”一段。

06·07 :“踪遗迹七十二三十六”,《康熙》、《嘉庆》作“迹遗踪三十六七十二”,颠倒前后。

07·08 :“福地洞天”四字,《康熙》、《嘉庆》颠倒作“洞天福地”。

09:“志父”二字,《弘治》作“志人”。断句当如“见诸图志,父老常言”,“人”字不通。“父”字形近“人”而误。《集成》“志”作“志”,《康熙》“常”作“尝”。

17:“乕”字,“虎”异体字,《弘治》等皆作“虎”。“玄田”,《弘治》、《隆庆》、《集成》、《嘉庆》、《光绪》等作“元田”。宋人为圣祖赵玄朗避讳“玄”字代用“元”。《弘治》所据可溯于宋本。“玄”字,清朝亦国讳(康熙帝),《康熙》、《赋汇》(《历代赋汇》)作“玄”,缺笔,《嘉庆》、《光绪》作“元”。

21:“盖”字,异体字,《弘治》、《隆庆》同,余本皆作“蓋”。

22:“ ”字,惟石本从“口”、“笑”,异体字。《玉篇·口部》:“ :俗笑字。”通“咲”。《弘治》等皆作“笑”。

23:“桃华”,《弘治》等皆作“花”。此谓桃花洞,见方志《岩洞》,皆作“花”。“依希”,亦通,《弘治》等皆作“依稀”。

24:“髣髴”,《弘治》等皆作“彷佛”。“箾韶”,《弘治》等皆作“箫韶”。“箾”字古同“箫”,如《左传·襄公二十九年》“见舞《韶箾》者”,孔颖达疏云:“‘箾’即‘箫’也。《尚书》曰:‘《箫韶》九成,凤凰来仪。’”此处前作“上有箫韶”,又有“下临玉管,依稀玉管之吹鸾”之句,不避重复。“箫”字近是。

26:“登疑领”,不通,《弘治》等皆作“登疑岭”,“岭”字为是。

27:“灑”字,惟《弘治》、《隆庆》作“洒”,异体字。

28:“文”字,亦通,《集成》、《赋汇》同,余《弘治》等皆作“纹”,近是。“畮”字,同“亩”,异体字,《康熙》、《集成》作“畞”,余《弘治》等皆作“亩”。子厚《招海贾文》(卷18)有“视天若畞”之句,《柳集》百家注本孙注曰:“《说文》:六尺为步,步百为畆,莫候切,与畮、亩同。”音辩本作“畞”,注云:“即畒字。”诂训本作“畞”,注云:“《说文》与畮同。”《柳集》中不见“畮”字。

29:“床”字,异体字,《赋汇》、《集成》、《康熙》、《嘉庆》、《光绪》作“牀”。

30:“錬”字,亦通,《赋汇》、《光绪》同,余《弘治》等皆作“炼”。

31:“嘑”字,同“呼”,异体字,《说文》:“嘑:唬也。”《周礼·春官·鸡人》“夜嘑”,陆德明《释文》:“嘑,本又作呼。”《弘治》等皆作“呼”。《柳集》中不见“嘑”字。

32:“啚”字,同“圖”,异体字,《弘治》等皆作“圖”。既见于02、09,均作“圖”。

33:《隆庆》脱“乾坤大而圣境亦宽……兹境为胜,异时可考”一段。

34:“仙”字,惟《弘治》作“僊”,异体字。又见于39,诸本皆作“仙”。“巗”,同“岩”,异体字,惟《康熙》作“岩”,余《弘治》等皆作“巖”。

37:“华”字,《弘治》等皆作“花”。既见于23。

40:“蒲阪”,《隆庆》、《集成》、《赋汇》同,谓舜帝所都,史书多作“蒲阪”。《弘治》作“蒲陂”,《康熙》、《嘉庆》、《光绪》作“蒲坂”。“阪”通“坂”。“陂”字与“阪”形近而误。

43:“可枕”,《康熙》、《嘉庆》、《光绪》作“可浣”,形近而误。

44:“攀”字,《康熙》、《嘉庆》作“扳”,音近而误。

45:“云合兮白云飞”,《弘治》等皆作“云阁兮白云齐”。九疑山永福寺曾有齐云阁,见《[万历]九疑山志》等。“齐”字为是。“溪”,惟《康熙》作“谿”,异体字。

48:“电文”,惟《集成》作“奇文”。后有“恠石”而误。“恠”,“怪”异体字。“恠石”二字,《康熙》、《嘉庆》(《宁远县志》)、《光绪》作“怪字”,惟《嘉庆》(《九疑山志》)作“遒字”。此处以“鸟篆穹碑,刺史元公之笔”为对偶,“电文怪石,舍人李峤之题”为近。以“鸟篆”对“电文”甚佳。“怪字”词义不妥,“遒字”与“电文”词义有所重复,又俱与“穹碑”不为对。此文谓怪石上刻有篆字题名,笔迹如电闪。永州“石”、“字”二字音是否相近未详。“舍人李峤”,详下考证。“余”,《隆庆》、《康熙》、《嘉庆》、《光绪》作“予”,亦同。

52:“而”字,《康熙》、《嘉庆》、《光绪》脱此字。

53:“藉”字,《弘治》、《隆庆》、《康熙》误作“籍”。

54-56 :《弘治》等方志皆无此三行。

原文应作如下:

天下一景,湖南九疑。按诸古以为据,考其图而可知。龙驾不还,万世衣冠安在;马蹄所至,十分山水之奇。戴尧天而身属尧民;履舜土而心知舜事。数千年、百千载之遐踪遗迹;七十二、三十六之福地洞天。此则居其一也。何为渺茫,彼乃疑其九焉,见诸图志,父老常言,迄今以传。巫中、黔中,属乎楚之邦、吴之境;零陵、舂陵,分于秦之后、汉之前。仙踪显天皇之始载;郡名标贞观之初年。地方千里而物外胜地;天南一角而壶中有天。攀断龙髯,黄髯髯留于仙髯;空遗髯髯,白髯犹养于髯髯。八髯髯髯,而一髯髯泉;九 髯高,而三 压众。髯髯、髯髯,左右森列;石楼、石城,东西护送。有朱明、有华盖,而簇成萼绿一华(谓绿华岩);曰娥皇、曰女英,而对笑桃花一洞(谓桃花洞)。下临玉管(岩名),依稀玉管之吹鸾;上有箫韶(峰名), 箫韶之来凤。古者得道,帝之有虞。浮湘江而 湘湘;湘疑岭而望苍梧。洒西江之泪兮,斑斑之纹竹千亩;奏《南风》之琴兮,戛戛之古松数株。三麓床中,中炼九转;万岁山上,声髯一 。所以《尚书》,已有中方之语;至于《史记》,广为考古之图。中中大而圣境亦宽;日月长而仙家不老。碧虚岩前,千怪万状;紫霞洞中,十洲三岛。六月无夏,惟木惟石;四时有春,非花非草。兹境为胜,异时可考。经藏石室,隐然六甲之护持;亭立仙梯,宛若五丁之开道。客难之曰:“舜居蒲阪,本属乎冀之北;舜卒鸣条,不在乎夷之西。”殊不知无本不立,非文孰稽。有舜江,则可枕可漱;有舜坛,则可攀可跻。月帔兮明月上(谓月帔岩);云合兮白云髯(谓髯云阁)。九溪源下之流派;万丈天边之石梯。鸟篆穹碑,刺史元公之笔;电文怪石,舍人李峤之题。余应之曰:百岂无于一二,十未丧其八九。紫霞高卧,前后十四辈;白日飞升,小大三百口。不然,是赋也何为而作焉。以代门下,抠衣而藉手。

会昌四年七月,河东柳公权书;邵建和镌字。

经校对得知:

1.石本与方志等录文互有出入,而大致相同,应原出一本无疑。

2.方志递传抄录,讹字颇多,大多属马焉鲁鱼或异体之类,其中《康熙》、《嘉庆》(两本)最相近,均清代《府志》;《弘治》、《隆庆》较近,均明代《府志》;《赋汇》、《集成》两本亦相近;均康熙间敕纂。

3.石本偏用古字,如“呼”作“嘑”,“花”作“华”,“亩”作“畮”。尤其“花”字尽作“华”,唐宋时二字已分,至于“桃华”、“非华非草”等,作“花”字为近。方志等皆分而用之。

4.石本偶有通俗字,如“虎”作“乕”,“笑”作“ ”(咲),“图”作“啚”,“牀”作“床”等,皆见《干禄字典》,乃唐代以来俗字、通字。方志等皆不用。

5.石本显有舛误,如24“箾”当作“箫”,26“领”当作“岭”,45“飞”当作“齐”,皆以方志等为正。一般而言,方志据石本或集本采录而后相沿,故往往有脱字讹字,而以此三例而言,方志为正,可知方志不据此石本采录,亦非以意改字。此石本可疑,非原刻,或原无石刻。先有此文,后有此石本也。

6.石本作“玄田”,《赋汇》“玄”字缺末一笔,《弘治》等作“元田”。按字义,“玄”字为是。《全唐诗》卷860收韩湘《言志》诗有“宝鼎存金虎,元田养白鸦”之句,见《诗人玉屑》(淳祐四年1244序)卷20《韩湘》,又南宋张埴《和汉东先生韵》有“笼来黄鹤问故里,养得白鸦在玄田”之句。此《赋》“空遗虎鼎,白鸦犹养于玄田”一文,盖出于韩湘诗句。宋、清两朝避“玄”字,缺笔或用“元”字。《弘治》在明朝而仍以“元”代“玄”,可知据宋人所作。

由此综考:石本有讹误字,可知绝非原作。石本既用古字,而偶有俗字,可窥见佯作古人书法之痕迹。避“世”、“民”缺笔,似唐书,而不避“玄”、“境”、“贞”等宋朝避讳字。如上所考,此文为南宋人黄表卿所作无疑,可见石本故意改字,盖装作唐人所书也。总之,《九疑山赋》绝非柳公权所书。

四 “李峤”是否为李挺祖

《九疑山赋》石本、方志等均有“鸟篆穹碑,刺史元公之笔;电文怪石,舍人李峤之题”之文,赵卫平先生谓:

由于“何侯石室”的隶书“玉管岩”也是李挺祖手迹,并且玉管岩的《九疑山碑》的属名,还有“李袭之题”字样,所以,可以推定舍人李峤,也就是郡守李袭[之]的下属,郡人李挺祖。

凡名、字相关,赵氏以为“挺”字义近“峤”,名峤,字挺祖。又此“舍人作为郡守的下属”,非朝士中书舍人,故后人误解。

“碧管岩”隶书题刻尚存①见《永州石刻拾萃》 (永州市文化局、永州市文物管理处编,湖南人民出版社2006年,页25)。,首有“淳祐丙午”(六年1246)四字楷书,尾有“李挺祖书”四字楷书。此外,蔡邕撰《九疑山碑》隶书亦尚存碧管岩②见《永州石刻拾萃》 (页41)。,尾有李袭之跋文(隶书)云:“属郡人李挺祖书于玉管岩,以补千载之阙云。淳祐六年秋八月,郡守潼川李袭之题。”《[万历]九疑山志》卷3《人物》云:“李袭之:潼川人,淳祐四年知道州。谒舜祠,有碑记,刻蔡中郎《九疑山铭》[于玉管岩]③《[嘉庆]九疑山志》卷2《寓贤》“李袭之”条。。”可知李袭之命属下李挺祖书刻,盖善隶书也。早在清代已有此疑。江昱《潇湘听雨录》(乾隆二十八年1763)卷7云:

九疑有碧虚洞。《永州府志》①《[康熙]永州府志》卷8《山川·宁远》“碧虚洞”条不见“李峤篆书”等事,见于《[弘治]永州府志》卷2、《[隆庆]永州府志》卷7“碧虚洞”条。称:元次山名以“无为”,有次山题名,其“无为洞”三字,为李峤篆书。蔗畦(江昱弟)游时,水深不能游 。余谓《志》称次山始名之,则书者不当为李峤游。意宋时郡人李挺祖游为昔贤补书篆隶,峤书或亦挺祖所为邪,惜未亲至摩挲其下。

据《[嘉庆]宁远县志》卷2《山川志·岩》“石楼岩”条,永福寺西北一里有石楼岩,亦有“淳祐丙午,郡守李袭之、江华李挺祖题名”。李挺祖,道州江华县人。若“李峤”为李挺祖,则《九疑山赋》当作于南宋淳祐间之后,仅以此一事可证《九疑山赋》非唐人所书刻。

然而,此说难以成立。李挺祖书刻于淳祐六年(1246)前后无疑,而《方舆胜览》“碧虚洞”条云:

洞在永福寺东十步,上有贞元间李峤篆刻。

《舆地纪胜·碑记》亦云:

正[贞]元间李峤篆:在宁远之永福寺东。

宋朝为仁宗(赵祯)避“贞”作“正”或缺笔。惟有清抄本(孔氏岳雪楼)《方舆胜览》卷24“碧虚洞”条作“上有正光间李峤篆刻”,《[乾隆]湖南通志》卷9《山川·宁远县》“玉管岩”条载《旧志》(文同《方舆胜览》“碧虚洞”条)作“上有至元间李峤篆刻”。“至元”乃元朝年号,尤误。“正”字形近“至”而误。“正光”乃北魏年号(520年),“元”字形近“光”而误。今传宋本《方舆胜览》数种②上海古籍出版社1991年影印《宋本方舆胜览》。施和金点校《方舆胜览》(中华书局2003年)以咸淳三年(1267)刻本为底本。,皆作“贞元间李峤”。又南宋末《宝刻类编》卷7《名臣·唐不著年月》有“李峤”条云:

题名:九疑山无为洞。道(道州)。

《宝刻类编》疑据《舆地纪胜》或《方舆胜览》,而《舆地纪胜》(嘉定十四年1221)、《方舆胜览》(嘉熙三年1239)均成书于淳祐年以前,所据史料更早,盖出于南宋初期或北宋旧志。如《舆地纪胜》“搜括天下地理之书及诸郡图经,参订会粹”③王象之《自序》(嘉定十四年1221)。而编成,卷58《道州》多用《太平寰宇记》、《九域志》、《舆地广记》、《元和郡县志》等北宋及唐代历史地理书,又用“图经”者。“图经”早佚④李埴《舆地纪胜序》(宝庆三年1227):“本朝真宗时,翰髯学士李宗谔等承诏诸道图经凡一千五百六十六卷,今其书存者止十之三四。……今仪父(王象之之字)所书……比李氏图经则加详。”,无从查考,而淳祐间李挺祖书刻之前已有“李峤篆刻”,则李挺祖非李峤不容置疑。

“电文怪石,舍人李峤之题”者,即“贞元间李峤篆刻”是也,据《舆地纪胜》、《方舆胜览》等,刻在碧虚洞,不在碧管岩⑤赵氏云:“刚好今年夏天,笔者再次到九疑山,在“玉管岩”看到唐刺史元结所书“无为洞”之‘鸟篆穹碑’,以及李挺祖所书‘无为洞’的隶书‘光遒字’。”笔者于1992年来游九疑山,玉管岩在碧虚洞西南约一里,中有峒(平地),亦不连通,“无为洞”刻在碧虚洞。。南宋时尚存已审,至明代亦多有著录,诸如周弘祖(1529-1595)《古今书刻》下卷《永州府》:

碧虚洞篆:李峤书,在宁远县南。

王应遴(1545-1620)《墨华通考》卷6《永州府》:

李峤碧虚洞刻:篆书。

于奕正《天下金石志》(崇祯五年1632自序)卷9《永州府》:

唐李峤碧虚洞篆刻……以上宁远县。

清时已不存⑥《[道光]永州府志》卷18上《金石略》“唐李峤九疑山无为洞题名”条云:“未见。”据《中国文物地图集·湖南分册》(国家文物局主编,湖南地图出版社1997年)《宁远县》“碧虚洞摩崖石刻”条(页338),今存两刻:篆书“无为洞天”传为唐元结书中 ,隶书“碧虚洞”为清代所刻。,明末似尚存,而记载与《纪胜》、《胜览》及方志相符,疑据此而录⑦《[道光]府志》卷18上“唐李峤九疑山无为洞题名”条下引顾 《游衡顾前纪》、孙克弘《碑目》作“永福寺东十余步有贞元间李峤篆刻”。顾 (1476-1545)曾任湖广巡抚,撰《游衡顾前记·后记》(嘉靖十六年1537),载《顾华玉集》卷5,与九疑山无涉。孙克弘《古今石刻碑帖目》(万历二十九年1601自序)卷下《永州府》:“碧虚洞:一名嘉鱼洞,元结改称无为洞,篆刻在焉。在道州永福寺东十余步。”。

李峤,唐代著名诗人,武后朝拜凤阁舍人,故《[万历]九疑山志》卷3《人物》云:“李峤:唐·舍人。游九疑,有正元篆刻于石。”《[嘉庆]九疑山志》卷2《寓贤》袭而补云:“李峤:唐时官舍人。游九疑,至碧虚洞,有正元篆刻于石。”而李峤(644-713)在元结(719-772)之前,不合“贞元”(785-805)。王煦《[嘉庆]湖南通志》⑧翁元圻修,王煦、黄本骧纂《湖南通志》(嘉庆二五年1820刻),笔者未见。引于《[道光]永州府志》卷18上《金石略》 “唐李峤九疑山无为洞题名”条。怀疑云:

案:李峤,新旧《唐书》髯有传,其官凤阁舍人,乃在高宗朝,卒于元[髯]宗嗣位之后,安得后于德宗贞元间而游九疑。“贞元”或是“开元”之讹。

李峤卒于开元初,屡被贬谪,如润州司马、通州刺史、怀州刺史、滁州别驾,卒官于庐州别驾,未尝官宁远或道州。而李峤为监察御史时,曾往岭南。据史载⑨《旧唐书》卷94本传:“时岭南邕、严二州首领反叛,发兵讨击,高宗令峤往监军事。峤乃宣朝旨,特赦其罪,亲入獠洞以招谕之,叛者尽降,因罢兵而还。高宗甚嘉之,累迁给事中。”《新唐书》卷123本传节录。《旧唐书·高宗纪》无载。,邕、严二州首领反叛,高宗令李峤监军事,亲入獠洞。当时南入严州(今广西来宾市),先溯湘江,过岭,下漓江。湘江流经道州西,宁远县在其东,较远,不知李峤等凯旋时是否途经九疑山。现存诗文无有涉及,而散佚固多,不足以证实,即使如此,事在高宗朝,远离“贞元”,又高宗时未拜凤阁舍人。然则是否后人取李峤篆书而刻。李峤唐代大手笔,而不以书法昭著,何况“电文”篆书。又累迁平章事等高官,后人不宜称“舍人”。可知“开元”讹字之说亦不妥。

《九疑山赋》“电文怪石,舍人李峤之题”一文谓碧虚洞“贞元间李峤篆刻”,而疑有舛讹,今止知既非南宋李挺祖,又非武后朝李峤。略陈鄙见,以俟通人深究。

五 是否有“柳子厚记”

《舆地纪胜》“元次山永泰二年题名”条下有“在宁远紫虚洞。柳子厚记,后人集徐浩书再刻”一文,亦极为难解。紫虚洞原名紫霞洞,《九疑山赋》中有“紫霞洞”之词,而既非唐人所作,绝非“柳子厚《记》”。今按《方舆胜览》,《舆地纪胜》,此文盖采自旧志“碧虚洞”条。《方舆胜览》云:

碧虚洞:水流通碧[虚]桥,南注舜溪,亦名嘉鱼洞,其实碧虚池也。元次山名曰无为洞,篆刻在焉。洞在永福寺东十步,上有贞元间李峤篆刻。行五里间,有南北二径:一径适舜 ,一径通紫虚洞。行二十里,有石福,上通于天,有元次山永泰年题名。自天圣中寺僧云亮于洞前百步筑堤为塘,潴水溉髯,洞遂为池。

《舆地纪胜·碑记》云:

无为洞篆刻:洞在宁远之舜溪、碧虚洞,元次山名。正元间李峤篆:在宁远之永福寺东。元次山永泰二年题名:在宁远紫虚洞。柳子厚记:后人集徐浩书再刻。

《方舆胜览》“碧虚洞”条与《舆地纪胜·碑目》相符,如《碑目》“无为洞篆刻”、“正元间李峤篆”、“元次山永泰二年题名”三种碑刻及其所在地皆见载,无疑两书俱出于旧志“碧虚洞”条,盖《舆地纪胜》据此抽出碑刻部分,分为三条编入《碑记》而已。

而《舆地纪胜》“元次山永泰二年题名:在宁远紫虚洞。柳子厚记:后人集徐浩书再刻”一条疑有错简或脱字。据此,“柳子厚记”应称《紫虚洞记》之类,至今不传,又一佚文。实则“紫虚洞”与“柳子厚”之间别有关系,如《舆地纪胜》卷58《景物下》云:

紫虚洞:在宁远。……唐薛伯高名曰纠[斜]岩。……碧虚洞:在宁远。元次山名曰无为洞,上有正元间李峤篆刻。

“纠”乃“斜”讹字。《胜览》卷24《道州·山川》云:“斜岩:在县南二百余步。……唐薛伯高命名。至道初,太守张公观名曰紫虚洞。”明清方志亦皆作“斜岩”。“纠”与“斜”字形极近而误。薛伯高改紫霞洞为“斜岩”。《胜览》卷24《道州·名宦》有“薛伯高”条,有“柳宗元为记”之语,云:“唐元和七年由刑部郎为州刺史,迁州学于城西,柳宗元为记。”谓子厚曾为薛伯高撰《道州文宣王庙碑》(卷5)、《道州斥鼻亭神记》(卷28)。则“柳子厚记”一句应解为“薛伯高见柳子厚《记》”或“柳子厚为薛伯高作《记》”。《纪胜》采自旧志“紫虚洞”条,编入《碑记》时,补“柳子厚记”一句,而脱“薛伯高改名斜岩”一事,故文意不通。此条应作“在宁远紫虚洞,薛伯高改名斜岩,薛伯高见柳子厚《记》”或“在宁远紫虚洞,薛伯高改名斜岩,柳子厚为薛伯高作《斥鼻亭神记》”。

总之,《舆地纪胜》“在宁远紫虚洞,柳子厚记”既不指《九疑山赋》,又子厚未曾作《紫虚洞记》或《斜岩记》。

结 语

综述上考:今传世《九疑山赋》石本一文,尾署“柳公权书”,以避名讳等而考,非宋人所作,似唐时书刻,又一说为柳宗元所作。实则为南宋黄表卿所作。

黄表卿,状元乐雷发(1210-1271)同乡挚友,宁远县人,曾任宜州天河县令。在世于宝祐、咸淳间(1253-1274),即南宋末期,故《舆地纪胜》等未及,至于明初方志乃采录其作。《[弘治]永州府志》所载可信,盖沿袭《[洪武]永州府志》。后人窃用黄表卿所作仿柳公权书而刻,故仅署书刻人,无署撰人。石本《九疑山赋》亦伪刻之一,殆无疑也。

(责任编校:张京华)

I269.6

A

1673-2219(2010)09-0015-08

2010-07-15

户崎哲彦(1953-),男,日本岛根大学法文学部教授。已出版《唐代中期的文学与思想——柳宗元及其周围》、《柳宗元在永州——关于永州流谪期间柳宗元活动的研究》、《柳宗元永州山水游记考——中国山水文学研究其一》、《桂林唐代石刻的研究》、《中国乳洞岩石刻的研究》等著作6种,发表论文170余篇。