变黏度驱提高采收率方法

宋考平,任 刚,2,夏惠芬,赵 宇

(1.东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆 163318; 2.大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江大庆163114)

变黏度驱提高采收率方法

宋考平1,任 刚1,2,夏惠芬1,赵 宇1

(1.东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆 163318; 2.大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江大庆163114)

针对砂岩油层经过水驱后,利用聚合物、二元、多元泡沫等驱油过程中,驱油剂黏度一般设计为定值或对应不同注入段塞设计不同的黏度值,提出一种驱油剂黏度连续变化的提高采收率方法.对于多层非均质油层,用这种方法可在驱油过程中形成比较均匀的驱油前缘,从而扩大油层纵向和平面上的波及体积,更大幅度地提高水驱或聚驱后的采收率.室内实验表明,在相同聚合物干粉用量条件下,聚合物溶液变黏度驱油比定黏度驱油采收率提高4.88%,甚至高达11.18%.

注水开发;原油采收率;流体黏度;聚合物驱油;变黏度驱;定黏度驱

0 引言

均匀推进的油水前缘,是砂岩油田注水开发过程中,为取得最佳驱油效果所追求的目标,但由于实际油层纵向和平面上的非均质性,以及压力梯度的不均匀分布,使得水驱过程中无论采取行列注水方式还是面积注水方式[1],都不可避免地形成注入水的突进和指进现象,造成注入井周围不同方向的生产井受效不均匀,以及油层内部主流线和非主流线上对原油驱替的不均匀[2].对于发育有裂缝或压裂投产的低渗透油藏,注水后裂缝发育方向上经常有部分井快速暴性水淹,而垂直裂缝发育方向的部分井长期见不到注水效果,处于低含水、低产量、低压力的生产状态[3-4].

大庆油田开发初期,对主力油层采用大排距内部切割行列注水方式开采,两排注水井之间夹2~3排生产井,力图形成从注水井排向生产井排较均匀的“水线”.在此之后,又逐渐采用了均匀分布不同形式的面积注水方式,常见的有反九点法注水方式、五点法注水方式、四点法注水方式等.这些注水方式和相应的配套技术,在大庆油田50a的注水开发中,起到了至关重要的作用,也是大庆油田初期上产、长达27a保持5 000万t以上稳产和目前4 000万t以上生产的重要基础.无论采取什么样的注水方式及调整措施,黏度为恒定的注入水与非均质性的油层都不可能有均匀的水洗结果,这也是目前大庆等注水开发的砂岩油田,层内、层间、平面和垂向上水洗程度不均匀,出现低效或无效注入水循环的根本原因.

聚合物等化学驱、化学剂调剖、调驱等技术极大地改善了水驱油效果,使原油采收率在水驱基础上,有了大幅度提高[5-7].聚合物驱油提高采收率被认为主要源于驱替溶液黏度的提高,其次是其弹性.目前油田上聚合物驱一般采用一个或多个段塞加后续水驱的方式,段塞内黏度为恒定值,尽管这种驱油方式较水驱能够提高采收率15%左右,但聚驱后仍有40%以上的剩余油在油层内呈不均匀状态分布[8],定黏度的驱油剂与非均质的油层之间的矛盾仍然存在.尽管如此,聚合物溶液质量浓度和黏度的易调性,为缓解这一矛盾,进一步提高采收率提供了条件.

笔者就是在水驱、聚合物等化学剂驱油、调剖技术的基础上,研究能够与油层非均质、压力梯度分布不均匀相适应的黏度连续减低的变黏度驱油体系,不但能使中高渗透油藏,而且能使低渗透油藏水驱采收率有较大的提高.

1 理论基础

一般情况下,油田除不到10%的储量可用天然能量开采外,大部分原油要靠人工补充能量开采,即靠注入水或其他驱油剂把原油驱替出来,因此,驱油剂能否进入存在剩余油的孔隙或区域,是将原油驱替出来的关键.根据达西定律,油水两相渗流条件下,水相渗流速度Vw为

式(1~2)中:K为油层绝对渗透率;Krw为水相相对渗透率;μw为水相黏度;p为任一点处的压力;Kw为水相有效渗透率.在油层中,同一点处、不同方向上K存在不同的值,所以K是一个张量.由式(1~2)可知,水相黏度μw恒定时,由于油层非均质性,K或Kw在不同方向、不同位置取不同的值,所以Vw也随之而变.纯水驱和目前油田上所用的聚合物驱水相黏度均为恒定值,导致不同渗透率油层和部位驱油相渗流速度的差异,从而使油层水洗效果不同,剩余油分布也不均匀.如大庆油田萨中地区聚合物驱油区块,根据密闭取心井资料,水驱后水洗层段驱油效率为46.1%,水驱后再完成聚驱,驱油效率达到57.7%,聚驱虽然较水驱大幅度地提高了驱油效率,但聚驱后剩余油仍处于不均匀分布状态,剩余可动地质储量中,强水洗段占4.5%,中水洗段占62.7%,弱、未水洗段占32.8%.

聚合物等化学驱油技术的出现,为实现驱油剂的均匀驱替提供了可能.

两层渗流模型见图1.由图1可知,2个截面积均为A、长度均为L的并联油层,渗透率分别为K1和K2,且K2>K1,以恒定压差Δp注入黏度为μw的驱油剂(如水、聚合物溶液、调驱剂等),注入一定时间后,两层驱替前缘分别到达L1和L2的位置,由于K2>K1,所以第2层的前缘位置要超过第1层的前缘位置,即L2>L1,设此时两层对流体的渗流阻力分别是R1和R2.如果驱油剂的黏度高于油层内原油的黏度,则注入驱油剂后流体的渗流阻力增加,但由于L2>L1,导致R2增加的幅度高于R1增加的幅度,此时,如果将驱油剂的黏度降低,则有助于低黏度的驱油剂首先在低渗透层突破前一高黏度注入剂形成的前缘,从而使两层的前缘趋向一致,有利于形成整体上均匀的驱替前缘.无论是纵向层内非均质、层间非均质,还是平面上的非均质,变黏度注入剂驱油都具有这样的机理.

可以把实际油层看做是由无数个并联或串联的不同渗透率的渗流区域组成,相邻2个区域的渗透率相近.在注入驱油剂驱油时,首先注入高黏度的驱油剂,使高渗透区域首先有高黏度的驱油剂进入,然后持续降低驱油剂的黏度,使得驱油剂持续不断向较低渗透率的区域扩展,形成较为均匀的驱替前缘.与驱油剂恒定黏度驱油相比,这样可大大扩大波及体积,较大幅度地提高原油采收率.

在确定变黏度驱油体系的黏度变化规律时,要以获得最大波及体积为目标,充分考虑油层渗透率和压力梯度的分布规律.在实际操作时,为简便起见,可以同时定注入压力和定注入量,这在驱油剂黏度为恒定值时是无法做到的.驱油剂黏度恒定时,若定注入压力,则不能定注入量;若定注入量,则不能定注入压力.在驱油剂黏度可变的情况下,给定了注入压力,使其保持在一个恒定值,通过调节黏度,同时也可实现注入量保持在一个恒定值.在现场实施时,首先确定黏度与驱油剂(如聚合物干粉)水溶液质量浓度之间的关系;然后根据注入压力和注入量的变化,调整驱油剂的加入量和溶液质量浓度,得到使注入压力和注入量达到给定值的驱替液黏度,这一过程可以通过制作一种自动调控装置实现.注入压力和注入量同时保持在恒定值,可以确保黏度逐渐降低的驱油剂不间断地向越来越低的渗透率区域扩散,从而不断扩大波及体积,形成较均匀的驱替,得到较高的采收率和油井产油量.

图1 两层渗流模型示意

无论是中高渗透油田,还是带裂缝的低渗透油田,都可用这一方法提高驱替剂的波及体积.变黏度驱油体系可以根据油田渗透性、非均质性及裂缝发育情况,设计为高黏调驱剂+二元泡沫+聚合物+聚合物-表活剂二元+水+活性水+活性水-气+气,要求这种驱油体系具备的基本特征:初期注入的黏度高,之后黏度持续降低.对于不同渗透性油藏,需要采用不同变黏度驱油体系,如对于高渗透油藏,驱油体系可从高黏调驱剂开始,到纯水为止;对于低渗透裂缝性油藏,可从聚合物-表活剂形成的二元驱油剂开始,到气驱为止.另外,在设计这种驱油体系时,还要考虑现场生产条件,在工程与技术上要便于实现.

为了研究变黏度驱油体系提高采收率的效果,分别进行了人造岩心和玻璃刻蚀微观可视化孔隙模型实验.

2 人造岩心实验

所用岩心为人造非均质岩心,取2块平行岩心样品,气测渗透率为550×10-3μm2,所用聚合物相对分子质量为1 900万,固含量(质量分数)为89.98%,聚合物干粉用量为0.224g.

方案一:用岩心1先完成水驱,然后进行恒定黏度的聚合物驱.岩心1的孔隙体积为140mL,孔隙度为23.04%,饱和油量为86mL,含油饱和度为0.6142.首先水驱到出口计量含水率100%,得到水驱采收率为53.06%;然后注入质量浓度为2 000mg·L-1、黏度为192mPa·s的聚合物溶液112mL,这时进一步提高采收率15.23%.

方案二:用岩心2完成水驱,然后进行变黏度的聚合物驱.岩心2的孔隙体积为136.3mL,孔隙度为22.44%,饱和油量为89mL,含油饱和度为0.630 9.首先水驱到出口计量含水率100%,得到水驱采收率为48.20%.然后分3个不同黏度的段塞(由于室内条件所限,难以实现连续变黏度实验)进行聚合物驱,段塞基本数据见表1.聚驱后,质量浓度为2 500,1 700,1 100mg·L-1的3个段塞提高采收率的幅度分别为5.95%,13.37%,0.79%,3个段塞总提高采收率为20.11%.

对比方案一和方案二可以看出,相同聚合物用量条件下,黏度逐次递减的方法能够得到更高的采收率,方案二比方案一聚合物驱采收率多提高4.88%.

表1 方案二聚合物溶液注入数据

3 微观可视化模型实验

为了进一步研究变黏度驱油方法提高采收率,特别是扩大波及体积的效果,利用玻璃刻蚀的微观可视化孔隙模型进行了实验.模型几何尺寸为40mm×40mm,分为大小2种孔隙空间,中间为大孔隙,四周为小孔隙.实验用油:模拟油,黏度为12mPa·s.实验用聚合物溶液:选用相对分子质量为1 400~1 700的聚合物和水分别配成质量浓度为1 000,1 500,2 500mg·L-1的聚合物溶液.

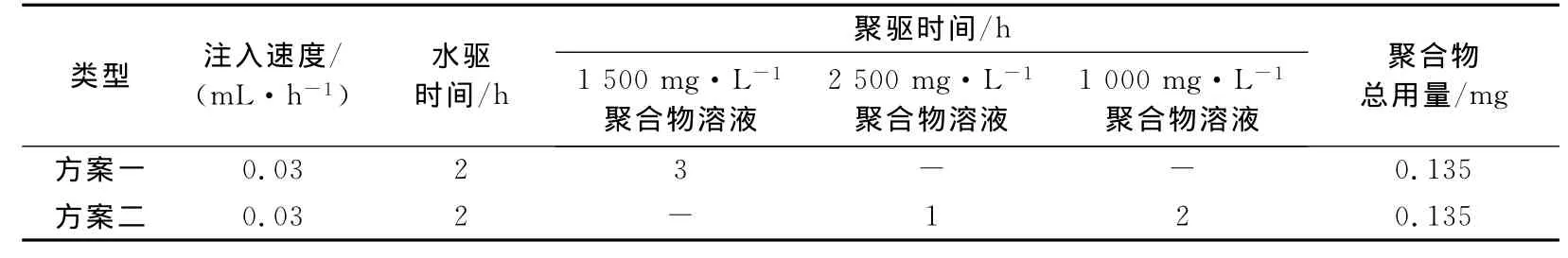

(1)实验方案.设计了2种方案,各个方案的聚合物注入速度为0.03mL/h,聚合物用量和总的注聚时间也相同,见表2.

表2 微观可视化模型实验方案

(2)实验结果及分析.实验结果表明,方案一(等质量浓度)聚驱3h后的最终采收率为61.86%,方案二聚驱结束后的最终采收率为73.04%.方案二较方案一多提高采收率11.18%.等质量浓度(等黏度)聚驱后和变质量浓度(变黏度)段塞聚驱的剩余油图片(2种驱替方式的聚合物用量和驱替时间相同)分别见图2和图3.由图2~3中的蓝色边框(左侧方框)和红色边框(右侧方框)区域对比可以看出,用变质量浓度两段塞聚合物溶液驱油的效率和波及体积,均高于等质量浓度一个段塞的聚合物溶液的驱油效率和波及体积.

图2 方案一聚驱后图片

图3 方案二聚驱后图片

4 结论

(1)由于油层的非均质性,注入的驱油剂,如水、聚合物溶液等,在注入黏度恒定的情况下,不可避免地形成指进和突进现象,不均匀驱油是必然的结果.通过调节驱油剂的黏度,能够使驱油前缘较均匀地推进,从而扩大驱油剂的波及体积,更大幅度地提高原油采收率.

(2)聚合物干粉用量相同,岩心物性参数相近的条件下,变黏度聚合物驱较恒定黏度聚合物驱采收率提高4.88%;变黏度聚合物驱较恒定黏度聚合物驱采收率提高11.18%.

(3)变黏度聚合物驱较恒定黏度聚合物驱提高了驱油效率,扩大了波及体积.

(4)驱油过程中在改变驱油剂黏度时,要考虑油层层内、层间及平面上渗透性和压力梯度的变化规律.但为操作简便起见,现场实施时,可采用通过改变驱油体系黏度,实现同时定注入压力和注入量的方法进行注入.

[1] 韩大匡.多层砂岩油藏开发模式[M].北京:石油工业出版社,1999.

[2] 袁庆峰,巢华庆,任玉林,等.水驱砂岩油田开发分析[J].石油勘探与开发,1989,16(6):56-63.

[3] 李道品.低渗透油田开发[M].北京:石油工业出版社,1999.

[4] 曾大乾,李淑贞.中国低渗透砂岩储层类型及地质特征[J].石油学报,1994,15(1):38-45.

[5] 郭尚平,田根林,王芳,等.聚合物驱后进一步提高采收率的四次采油问题[J].石油学报,1997,18(4):49-53.

[6] 巢华庆.大庆油田提高采收率研究与实践[M].北京:石油工业出版社,2006.

[7] 夏惠芬,王德民,王刚,等.聚合物溶液在驱油过程中对盲端类残余油的弹性作用[J].石油学报,2006,27(2):72-76.

[8] 宋考平,李世军,方伟,等.用荧光分析方法研究聚合物驱后微观剩余油变化[J].石油学报,2005,26(2):92-95.

Technology of well-bore heating with geothermal energy transferred by gravity heatpipe suck rod string/2010,34(5):65-70

LIU Yong-jian1,FAN Ying-cai1,2,LI Yong2,LI Wei1

(1.College of Petroleum Engineering,NortheastPetroleum University,Daqing,Heilongjiang 163318,China;2.Huanxiling Oil Production Plant,Liaohe Oilfield Company,Panjin,Liaoning 124010,China)

High energy consumption,high operation costand complex downhole operation pose greatdifficulties in the presentproduction method of steam stimulated well using electric heating and hotfluid circulating.Based on the principle of heatpipe,the hollow suck rod was processed into the gravity heatpipe with high heattransfer efficiency,and the technology of absorbing geothermal energy to heatwellbore by suck rod string was putforward.This paper described in detail the operation process to make on-site the gravity heatpipe suck rod string.The applicable conditions and influence factors of this well-bore heating technology were analyzed with data from 3testwells in Liaohe oilfield.Itis shown thatgood effectof well-bore heating can be achieved by using this technology on the steam stimulated well with the conditions of formation depth<1 300m,formation fluid temperature at100~120℃,oil viscosity atformation temperature<10 000mPa·s,periodic steam injection volume≥2 000m3,liquid-producing rate≥15m3/d,20m3/d being more favorable.

steam stimulation;well-bore heating;gravity heatpipe;hollow suck rod;geothermal energy absorbing

book=5,ebook=298

TE341

A

1000 1891(2010)05 0071 04

2010 07 20;编辑:关开澄

国家自然科学基金项目(50634020);国家油气重大专项(2009ZX05009-004-01)

宋考平(1962-),男,博士,教授,博士生导师,主要从事油气田开发方面的研究.