论公民参与过程中公共政策否决点的形成

吴锦旗

论公民参与过程中公共政策否决点的形成

吴锦旗

在现代民主社会中,公民参与是公共政策过程中不可或缺的重要因素,它不仅可以增强公共政策的合法性、有效性和可接受性,而且还可以成为公共政策的否决点,阻碍或促进公共政策的变迁和创新。

公民参与 公共政策 否决点 公民社会

公共政策过程中的公民参与不仅是工具理性的要求,而且也是价值理性的要求,它是公民进入公共领域、参与政治和社会治理、对公共政策施加影响的基本途径。每项公共政策的制定和执行都不可能满足所有人的偏好和需求,有可能使一部分社会成员的利益受损,那些利益受损的群体将会拿起参与的武器,成为公共政策的“否决者”,进而制造出公共政策的“否决点”,阻碍或促进公共政策的变迁和创新,实现公共政策在利益相关者之间的动态平衡。强势民主模式转变,“一种强势民主模式应该促进和造就强劲的公民资格和强有力的公民社会,它赋予公民更多、更好的参与自主管理的机会,可以促使政府从以自身为中心的决策项目安排转向寻求公民支持和授权公民管理的决策安排。同理,不断拓展的公民参与机会,能够保证政府的行动镶嵌于社会之中,而不是强加给社会和公民,这样就能够更好地发挥和强化社会的作用。”③公民参与成为强势民主的基本内容和重要标志,“公民参与,通常又称为公共参与、公众参与,就是公民试图影响公共政策和公共生活的一切活动。……公民参与最主要的就是参与国家的政治生活和政治决策。”④一般情况下,人们把公民参与与政治参与视为相同,而严格说来,公民参与与政治参与之间不能完全划等号,政治参与是公民参与的核心部分,公民参与的范围要远远大于政治参与,除了参与政治生活外,公民参与还包括对社会生活、经济生活和文化生活的参与。

现代社会中,公民的地位通常是以国家根本大法——宪法的形式得以确认的。从总体上看,宪法规定的公民权利大致有“消极”和“积极”两种表现形式。⑤“消极”权利的意义主要在于禁止他人或政府的不法干涉,对种种外在的无理强制说“不”,因而具有防御性特征。“积极”权利则能使公民走到政治生活的前台,主动参与公共权力的行使和国家意志的构成,因而具有能动性的特征。⑥公民是现代民主社会中的主人,现代国家不是国家权力本位,而是公民权利本位,现代民主政治必然要求在政治生活中诉诸有效的公民参与。公民参与的实现,不仅在于公民身份、地位和权利的法律确认,还有赖于健康的、发育成熟的公民社

一、公共政策过程中的公民参与

按照拉雷·N·格斯顿的定义,公共政策是指“由那些掌握或影响官方政府职能的人们所作的基本决策、承担的义务与行为的结合”①。其目的在于解决或缓和政治和社会生活中所出现的各种危机。公共政策必然具有公共性,公共性的表现就是公共利益的存在,公共利益是公共政策的前提和基础。“公共利益表示构成一个政体的大多数人的共同利益,它基于这样一种思想,即公共政策应该最终提高大多数人的福利,而不只是少数人的福利。”②而公共利益则是通过广泛的、有序的、积极的公民参与来实现的,也只有在公民参与过程中才可能形成利益的表达、聚集和综合。

20世纪 60年代以来,自美国兴起的新公民参与运动逐渐在世界范围内蓬勃发展,伴随着公民社会的发育和成长,公民越来越多地进入公共政策过程中表达自己的利益诉求、影响政府公共政策的走向,并在公共政策过程中成为政府的合作伙伴,与政府分享决策的权力,由此开始了从传统的民主代表负责制的反馈循环民主模式向新式的会和公民文化。

关于公民社会的提法很多,C.泰勒认为,公民社会的特征是:“(1)最基本意义的公民社会:当存在着不受国家力量支配的民间团体时,这就是公民社会了;(2)较严格意义的公民社会:当通过不受国家支配的公民团体、社会完全可以自我建设及自我协调时,这才是公民社会;(3)作为对第二重意义的补充,我们可以说,当这些公民团体能够有效地影响国家政策的方向时,这就是公民社会了。”⑦公民社会有自己的公众和意见,由于公共产品一般是由政府提供的,那些关系到公民切身利益的公共政策,往往会受到公民社会的高度关注,公民社会对于公共政策过程承担着积极、主动的参与责任,使政府提供的公共物品不会偏离大众的要求,公民社会的本质和权力就是参与。公民社会的意义不仅在于它对国家政权而言所具有的相对独立性,而且更重要的是它能对现实的政治制度和公共政策过程产生实质性的影响。公民社会还必须具备参与型的政治文化,按照加布里埃尔·A·阿尔蒙德、西德尼·维巴的看法,“在参与型政治文化中,社会成员倾向于明确地取向作为一个整体的制度,同时取向政治机构和管理机构及其程序。换句话说,就是同时取向政治制度的输入部分和输出部分两个方面。参与政体的个体成员可能愿意或者不愿意取向政治目标的各个种类。他们在政体中倾向于适应一种自我‘活动者’角色。虽然他们对这样一个角色的情感或评价可能差异很大。”⑧它是公民与政体之间的一种互动关系,其内容就是承认或同意。“公民政治文化对公民政治行为的影响是深层及隐蔽的,同时又是显现而难以捕捉的。”⑨

我国改革开放的不断深入,带来了国家和社会关系的新变化,“政企分开”、“政社分开”、“政事分开”的过程是全能国家向有限国家转变,将原来属于国家的一部分权力让渡给社会,造成了社会自由空间的不断扩展,直接推动和促进了公民社会的生长。社会主义市场经济体制的建立打破了我国传统的单一公有制经济结构,形成了以公有制为主、多种经济成分共同发展的所有制结构。经济结构的改变带来了社会结构的变化,与多种经济成分相对应的是新社会阶层的崛起,在社会各阶层中出现了利益分化的趋势。公民的权利意识觉醒了、主体意识加强了,公民的利益意识开始形成了,“在社会利益体系中,具有相同利益地位、共同利害关系和需求、相似境遇和命运的群体趋于聚合。”⑩其用意在于实现利益表达和利益聚合的组织化,参与同自己利益关系密切的公共政策过程,甚至就某些利益关系重大的问题与政府讨价还价,使政府在制定公共政策时尽量考虑自己的利益诉求,避免因为新的公共政策出台而使自己的利益受到伤害。

总之,在现代民主社会中,公民参与是公共政策过程中不可或缺的重要因素,它不仅可以增强公共政策的合法性、有效性和可接受性,而且还可以成为公共政策的否决点,阻碍或促进公共政策的变迁和创新。

二、公共政策否决点的分布

公民参与总是处于特定的制度环境中的行为,制度塑造和制约着公民参与方式的选择。历史制度主义者在制度中心论的视角下,以公共政策或集团活动为对象来考察制度的作用,他们所指称的制度就并不是整个国家的宏观结构,也不是社会学家们所偏爱的宏观社会结构,而是在社会的宏观结构与国家的宏观结构之间起着联结和纽带作用的中层意义上的具体的制度安排。⑪因为只有通过对具体制度安排的考察才能看到制度对行动的真实影响,才能发现制度在国家和社会的互动过程中所扮演的角色。政治制度并不是象人们通常认为的那样,是客观的、中立的和公正的,“要知道正是制度使得公共政策偏袒于某些利益而损害另外一些利益,因为制度以某种方式引导着参与的方向。”⑫制度的作用不仅在于它改变了参与者之间的权力分布,而且它还影响着公共政策过程中是谁起着主导作用,决定着公共政策发展的方向。

制度和公共政策不会永远不变,随着时间和空间的改变,它们迟早会走向变迁,一种公共政策经过一段稳定的时间和稳定的状态后,会被周期性的危机打断,产生突发性的制度变迁,历史制度主义认为,影响公共政策变迁最重要的制度性因素是“否决点”和“否决者”的分布结构,否决者或否决点就是一系列政治行为者或组织,如政党领袖、资深官僚、专业部门、专业团体、利益集团等,否决点是由宪法、政治制度和政党体系决定的,不同的制度结构有不同的否决点,因为特定的制度结构为政府官僚和利益集团在公共政策决策中寻求公共政策影响提供了通道和机会。在特定的制度结构中,有一些否决者有设定公共政策议程的能力,有一些否决者拥有否决和修改公共政策主张的能力,由于他们在公共政策制定过程中占据着关键位置,政治行为者必须重视他们,为推动公共政策顺利通过,还必须争取他们的支持。可见,制度性的否决点对公共政策决策具有制约作用,否决点越多,公共政策决策的困难越大。否决点是公共政策创制过程中的重要力量,而否决点又取决于制度结构。

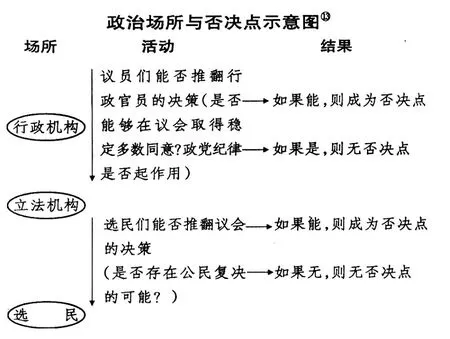

由上图可知,公共政策的否决点在任何一个国家的政治制度中的分布是极为广泛的,既可以是立法机关对公共政策的否决,也可以是选民对立法机关决策的否决,而在公共政策否决者中,最重要的、最有能量的主体就是公民⑭了。《中华人民共和国宪法》总纲第二条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民”,“人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”,“人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。”人民代表大会制度实际上是一种代议制民主制度,人民代表大会是由人民通过选举产生人民代表大会代表组成的国家权力机关,它对人民负责,受人民监督,代表了人民的意志和利益。而各级人民代表大会代表必须要密切联系群众,接受群众监督,收集群众意见,参加各级人民代表大会,提出议案,审议和决定重大问题,把广大人民群众的意见变成国家的法律和规定。但在现实中,由于人民代表大会代表与人民群众缺乏必要的、经常的联系,人民群众对人民代表大会代表的影响力并不大,而且我国人民代表大会代表的选举本身也存在很多问题,人民代表大会代表的民意基础不显著。这就使人民群众很难通过人民代表大会来影响和左右国家和政府的公共政策。除了间接参与政治外,人民也可以直接参与政治,即通过各种途径和形式去管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。但这样的规定过于原则和模糊,缺乏现实的可操作性。近年来,随着改革的不断深入,党和政府对公民的政治参与十分关注,将公民参与看成是社会主义民主政治的突破口,党的十七大报告对此有十分明确的阐述:“坚持国家一切权力属于人民,从各个层次、各个领域扩大公民有序政治参与,最广泛地动员和组织人民依法管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业;……要健全民主制度,丰富民主形式,拓宽民主渠道,依法实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。……全心全意依靠工人阶级,完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,推进厂务公开,支持职工参与管理,维护职工合法权益。”十七大报告提出的“扩大公民有序参与”既有对现实社会生活中公民参与的承认,同时也暗示当前我国公民参与需要新的制度供给,需要开辟新的渠道。而在今天的中国社会中,公民参与作为体制外的社会力量,通过制度化或非制度化的政治参与,往往会成为公共政策过程中最现实的、也是最有效的否决者。

三、公民参与过程中公共政策否决点的形成

一个国家的政治制度中公共政策的否决点到底位于何处,与各国的具体政治制度有着密切的关系。“如果宪法和法律规定某些政策的通过要经过议会同意,同样也会存在两种情况,即政府成员如果与议会多数党一致,并且政党纪律严明的话,则议会的否决机会也相当少;如果政府没有获得议会多数的支持,如果政党纪律作用不大,那么议会就很可能成为某一政策的否决点。”⑮在伊莫伽特看来,关键是去识别政治体系中的“否决点 (veto points)”,而不是“否决集团 (veto guoups)”。否决点是制度的薄弱环节,即在公共政策过程中反对的动议能够阻挠公共政策创新的地方。但问题是如果没有否决集团,否决点也就无法形成。否决集团是否决点形成的前提和基础。这种否决点的位置因国家而异,依据一国决策系统各部分之间的连接方式而定。虽然总体上这种否决点相当稳固,但它们也并不具备在政治系统中持久不变的特征。权力总体均势的变化,会导致否决点的产生、消失和位移,并开创“战略上的突破口”,使政治行动者能够据此而力求实现其目标。⑯决策过程的通过机会和否决点决定了各国公共政策制定过程中的否决点到底位于行政机构内部还是在议会之中,或在司法机构、公民参与过程中,否决点所处的位置不同,为社会中的各个利益集团设置了活动的机会和限制,为这些利益集团的目标确立和手段选择提供了指导。

从我国的制度结构看,公共政策否决点的分布相当广泛,政党、政府、人民代表大会、最高人民法院和最高人民检察院和公民参与都可以成为公共政策的否决点,似乎公共政策的创新阻力重重,但由于我国是以中国共产党领导为核心的政治制度,政党、立法机构、行政机构、司法机构彼此之间有着根本利益的一致性,这些否决点形同虚设,很少能真正发挥作用。而伴随着社会变迁和公民权利意识的觉醒,为了追求和维护自己的利益,公民参与则成为中国公共政策过程中一个重要的否决点。

公民参与作为直接民主的一种表现形式,其作用和影响究竟有多大?是否能真正成为公共政策的否决点?萨托利对此曾有过深入的研究。他认为,参与式民主存在着致命的缺陷,“直接民主的规模越大,其真实性就越小。”因为,“它的强度——即真实性和有效性——和参与者的数量成反比。……参与可以作为一个以分数表示的概率加以操作。随着分母的增大,每个参与者的作用 (份额、影响力、重要性)会相应地减少。”⑰参与式民主不足以维持一个巨型国家政治民主制度,不值得推崇。但是,萨托利也承认:“只有在小团体的范围内,参与才是有意义的和真正的参与。”⑱紧密结合的、达到一定规模的且有组织的公民参与还是很有威力的,公民参与可以成为地方政府公共政策创制过程中的否决点。

在现实性上,政策网络是政策研究领域的一种制度,政策网络是一个中观层面的概念,指在政策制定和执行过程中,政府和其他行为者围绕共同利益而结成的一种制度性关系。在政策网络中,权力和利益处于重要地位,而利益和权力又该如何界定呢?豪尔指出,制度因素发挥了两个基本作用,一方面通过政策制定组织来影响政治行为者在政策结果中的权力分布状况,另一方面通过政治行为者的组织地位来影响利益的界定,建立制度性责任和关系。⑲政策网络中各相关行为者基于利益的剧烈冲突而无法达成合作、妥协的意向,反对公共政策创设的一方如果在力量上占据优势,就可以成为公共政策的否决点,由此,进一步影响公共政策走向。从我国的实际情况看,在地方政府的公共政策过程中,公民参与充当了实际否决者的角色。我国的一些地方政府在公共政策制定过程中经常会出现程序倒置现象,即不是在吸收和整合民意的基础上制定公共政策,而是在公共政策制定和推行过程中遇到民众的反对才考虑着手对原有公共政策的修正甚至是否决。现在我国已经进入一个公民参与的新时代,公民参与在地方政府公共政策过程中的作用日益加大。王绍光依据民众参与程度的高低和议程主体的不同,将我国公共政策议程的设置模式划分为六种,即“关门模式 ”、“动员模式 ”、“内参模式 ”、“借力模式 ”、“上书模式”、“外压模式”,在今日中国,六种公共政策议程设置模式依然并存,但与毛泽东和邓小平时代相比,强人政治的色彩已经销声匿迹。在公共政策议程设置过程中,随着专家、媒体、利益相关群体和人民大众发挥的影响力越来越大,“关门模式”和“动员模式”逐渐式微,“内参模式”成为常态,“上书模式”和“借力模式”时有所闻,“外压模式”频繁出现。⑳“外压模式”实际上就是以公民参与为主要表现。从传统看上,我国的公共政策就是一种典型的“关门模式”,在这种模式里,没有公众议程的位置;议程提出者是决策者自身,他们在决定议事日程时没有、或者认为没有必要争取大众的支持。整个决策过程基本取决于权力精英的作用,在决策过程中不存在大的社会集团从事利益表达活动,公共政策的制定完全由政权组织中的权力精英把握,而且重大决策往往取决于政权组织的领袖。这种模式在本质上是排斥公民参与的,尽管近年来在各级政府的公共政策过程逐渐开始引入公民参与活动,但由于历史的惯性,“关门模式”在地方政府的公共政策过程中时有发生,与“外压模式”形成了对峙和冲突,“外压模式”的侧重点就在于“压”,“在‘外压模式’里,议程的提出者虽然不排除摆事实、讲道理的方式,但他们更注重诉诸舆论、争取民意支持,目的是对决策者形成足够的压力,迫使他们改变旧议程、接受新议程。”㉑这就导致公民参与与政府公共政策之间的紧张,在双方之间的博弈中,容易形成公民参与对地方政府公共政策的否决点。

“大众民主主义者则认为,政策重要服务对象是公众,政策制定过程中要鼓励公众的参与,只有公众才真正知道自己的需要,只有公众参与的政策才能体现公平与正义,政策制定过程应该是民众的对话和交流过程。……只有在政策制定过程中充分对话与交流,各个社会团体、民众的利益诉求才能得到表达和满足。”㉒既然公共政策过程需要公民参与,但是我国的公民参与缺少相应的制度供给,这就不得不迫使公民参与在制度化与非制度化政治参与的边缘行走。公民参与如果想要取得效果,只能是通过人群聚集和组织,形成利益集团,假如是分散或个体的参与,将会被惰性和迟钝的官僚体制化解于无形,根本不起作用。但群体性的公民参与也存在难题,如我国宪法明确规定公民有集会、结社、游行示威的政治权利,但现实中公民的集会往往受很多的限制,甚至很可能带来政治的风险和意识形态的陷阱,为了规避风险,公民参与只能采取变通的方式。如,2007年厦门的 PX事件中,公众把上街示威游行称为是“散步”,最终迫使当地政府作出 PX项目易地重建的决定,这是一起典型的公民有序参与形成公共政策否决点的范例。公民无序参与或非制度化参与主要表现为一些所谓的群体性事件,其中弥漫着对腐败的痛恨和对政府的不信任,是新的历史条件下社会矛盾尖锐化的表现。与群体性事件相伴的是暴力的运用、社会的动荡和秩序的混乱,如 2009年 7月 24日,因为股权调整,民营企业建龙集团以10亿元现金和其持有的通钢集团旗下的通钢矿业公司股权,向通钢集团增资扩股,持股 66%,通钢炼轧厂工人觉得自己的利益受损从而引发了群体性事件,导致建龙集团派驻通钢股份公司的总经理陈国军被围殴致死,吉林省国资委在第一时间宣布停止建龙集团重组决定。公民参与过程中自发性的、群体性的、有组织的、大规模的活动向来被政府方面视为重大问题,一旦公共群体性参与事件爆发后,政府就无法置之不理了,因为各地地方官员都担负着维护稳定的重大责任,但运用武力手段平息官方一直宣称属于内部矛盾问题的群体性事件显然不是明智之举,因而,为了追求和实现稳定,政府不得不在公共政策方面退让、妥协,公共政策的否决点由此形成,公民参与之所以能够成为公共政策的否决点,就在于参与群体的形成,造成了一种强大的声势和压力,迫使地方政府出于维护地方稳定和秩序的需要,不得不对原有的公共政策进行修改或废止。

总而言之,当今时代是一个强势民主的时代,公民参与则成为强势民主最突出的表现形式之一。在公共政策过程中引入公民参与,公民参与就可能成为公共政策的否决点。在我国现行的政治制度设计中,尽管表面上存在着众多的否决点,但实际上真正有效的否决点主要是公民参与,尤其是在地方政府的公共政策过程中公民参与的否决点最为突出。但是我们必须看到,公民参与作为公共政策否决点往往是以非制度化的形式出现的,是一种非常态事件,其中蕴藏着难以预期的风险和缺陷。如果国家无法提供合法的、有序的、正当的、制度化的公民参与通道,那么伴随着公民参与不断成为公共政策否决点的累积,最后带来的必然是政府执政的合法性政治资源的流失以及社会陷入动荡不安的境地。有鉴于此,政府要进行制度创新,为公民参与提供有效的、可操作的制度供给,积极、主动地对公民参与进行引导,使之在公民社会的建设和公民精神的培养中发挥作用,同时也使公民能够与政府分享公共决策的权力,以实现社会的和谐、稳定、有序和公正。

注 释:

①拉雷·N·格斯顿 (美):《公共政策的制定——程序和原理》[M],朱子文译,重庆,重庆出版社,2001年,第 5页。

②E.R.克鲁斯克、B·M.杰克逊 (美):《公共政策词典 》[K],上海,上海远东出版社,1992年,第 30页。

③约翰·克莱顿·托马斯 (美):《公共决策中的公民参与:公共管理者的新技能与新策略》[M],孙柏瑛等译,北京,中国人民大学出版社,2005年,第 7页。

④贾西津编著,《中国公民参与案例与模式》[A],俞可平:《公民参与民主政治的意义》(代序)[C],北京,社会科学文献出版社,2008年,第 1~2页。

⑤雅诺斯基:《公民与文明社会》[M],柯雄译,沈阳,辽宁教育出版社,2000年,第 12页。

⑥张凤阳等著,《政治哲学关键词》[M],南京,江苏人民出版社,2006年,第 140页。

⑦转引自张静的《法团主义》[M](北京,中国社会科学出版社,2005年)第 10页。

⑧加布里埃尔·A·阿尔蒙德.西德尼·维巴 (美):《公民文化——五国的政治态度和民主》[M],马殿军、阎华江、郑孝华、黄素娟译,梦熊校,杭州,浙江人民出版社,1989年,第 21~22页。

⑨魏星河等,《当代中国公民有序政治参与研究》[M],北京,人民出版社,2007年,第 93页。

⑩张宇:《我国公民参与政策制定的社会背景分析》[J],《理论探讨 》2007年第 5期 ,第 161页。

⑪Ira Katznelson,Structure and Configuration in Comarative Politics,inMark IrvingLichbach andAlan S.Zuckerman edited,Comparative Politcs,Rationality,Cultue,and Structure,New York,Cambridge University,1997,pp.103~104.

⑫⑮何俊志:《结构、历史与行为——历史制度主义对政治科学的重构》[M],上海,复旦大学出版社,2004年,第 179页 ,第 198~199页。

⑬资料来源:Ellen M. Immergut,The Rules of the Game:The Logic of Health Policy-making in France,Switzerland,and Sweden,in Seven Steinmo,Kathleen Thelen,and Frank Longsreth,eds.,Struturing Politics:Historical Institutionali sm in Comparative Analysis,Canmbridge University Press,1992,p.66.

⑭公民和人民并不等同,公民是一个法律概念,而人民是一个政治概念,具有浓厚的革命意味。公民的内涵要大于人民,我国现阶段,公民中的绝大部分都属于人民的范畴。

⑯凯瑟琳·丝莲、斯文·史泰默:《比较政治学中的历史制度学派》[J],张海青等译,宁骚等校,《经济社会体制比较 》2003年第 5期 ,第 48页。

⑰⑱萨托利(美):《民主新论 》[M],冯克利、阎克文译,上海,世纪出版集团、上海出版社,2009年,第 113~114页,第 115页。

⑲Peter Hall.Governing the Economy:The Politicsof State Intervention in Britain and France[M],New York,Oxford University Press,1986,P.19.

⑳ ㉑王绍光:《中国公共政策议程设置的模式 》[J],《开放时代 》2008年第 2期 ,第 44~53页 ,第 49页。

㉒江明生:《政策制定过程的对话与交流》[J],《行政论坛 》2007年第 4期 ,第 37页。

说明:本文是江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目“公民参与和公共政策制定”(项目编号:07SJD810011)的阶段性成果。

金陵科技学院人文学院副教授)

〔责任编辑:君 敏〕