禽白血病的流行与防控

秦爱建

(扬州大学兽医学院,江苏扬州 225009)

禽白血病是由禽白血病病毒(ALV)引起的慢性传染病,主要病变包括各种良性和恶性肿瘤。如淋巴细胞性白血病、成红细胞性白血病、成髓细胞性白血病、骨髓细胞瘤、禽肉瘤、内皮瘤、肾真性瘤、纤维肉瘤和骨石化病等。

1908年首次报道并分离到ALV至今,该病在世界上许多国家流行和发生;上世纪50年代在我国甘肃省兰州市发现可疑病例;70年代已有14个省、市、自治区发现此病;80年代,北京市有5个县发生ALV散发流行;1997和1998年,J亚群禽白血病在世界范围内的大暴发,给养禽业造成了巨大的经济损失;我国近年来J亚型禽白血病造成的损失在部分鸡场已超过了禽流感等重大传染病。

一、病毒特征

禽白血病病毒,为α反转录病毒。反转录病毒生成的DNA可以整合到宿主细胞的染色体中,以前病毒DNA的形式暂时或者长期存在,整合后的前病毒DNA可形成新的病毒粒子,基因组中的长末端重复序列(LTR)中的启动子可引起宿主细胞基因的异常转录,从而导致机体产生肿瘤。

二、流行特点

外源ALV有两条传播途径:垂直传播和水平传播。主要是垂直地从亲代通过蛋传递到子代,其次是水平地通过直接或间接接触从鸡传递到鸡。虽然由垂直传播感染的鸡不是很多,但这也是主要的传播方式,在流行病学上很重要。因为它对如何控制病原从一代传播至下一代的感染有较大意义。

多数鸡通过与先天感染禽的直接接触而感染,水平传递比较缓慢。垂直传播决定了感染的延续性、持续性,水平传播又保证了垂直传播得以维持。

ALV传染源为患病鸡和带毒鸡。出现病毒血症的母鸡产出的蛋通常带毒,由此孵出的雏鸡也带毒。

胚胎感染主要是由于母鸡生殖道中存在病毒传播至卵白蛋白中所致。在孵化有病毒的卵时,胚胎发育的同时,病毒也在胚细胞中增殖,但不完全破坏胚细胞,因此绝大部分不会杀死胎儿,在胚不断发育成雏鸡,乃至成鸡时,病毒可不间断地增殖,感染鸡把病毒做为自身的一部分,结果使鸡终身失去了对白血病病毒免疫反应的能力,这种现象叫免疫耐受。血液中病毒含量高、无抗体。但长期处于带毒并向外排毒的状态,是重要的传染源。

成年鸡感染ALV,出现四种血清情况:(1)无病毒血、无抗体 (V-A-);(2)无病毒血、有抗体 (V-A+);(3)有病毒血、有抗体 (V+A+);(4)有病毒血、无抗体(V+A-)。非感染鸡群和具有遗传抵抗力的鸡属于V-A-类型;易感鸡属于另三种类型之一,大多属V-A+,很少属V+A- (常少于10%);大多数V+A-母鸡传播ALV使后代有相当高的感染比率,V-A+母鸡传播病毒比率较小且有周期间隙性。

感染的雏鸡不一定全部发病,感染愈早,发病率愈高。接触感染时所处的年龄段与后天接触感染的雏鸡带毒排毒 现象有很大的关系。通常在2周龄以内的雏鸡感染这种病毒,发病率和感染率很高,存活母鸡产下的蛋带毒率也很高。4~8周龄雏鸡感染后发病率和死亡率则大大降低,产下的蛋通常不带毒。10周龄以上的鸡感染后不发病,产下的蛋通常也不带毒。

公鸡是病毒的携带者,通过接触及交配成为感染其他禽的传染源。

内源性病毒

正常鸡基因组都携带几种类型的禽反转录病毒基因和基因组的某些成分,它们可以遗传。包括30年前鉴定的内源性病毒(ev)等位基因,以及近年鉴定的中等重复序列EAV(内源性禽病毒)和ART-CH (来源鸡的基因组禽反向转座子)、高度重复序列CR1(鸡重复序列1)。ev等位基因的遗传结果与ALV-E亚群相关,在几乎所有鸡中代表完整缺陷型ALV 基因组。env基因在细胞中的出现决定了它们在ELISA试验、禽白血病补体结合试验(GOFAL)以及鸡辅助因子(chf) 试验中的阳性反应。内源病毒几乎没有致病性,但能影响鸡对外源性ALV 感染的反应。

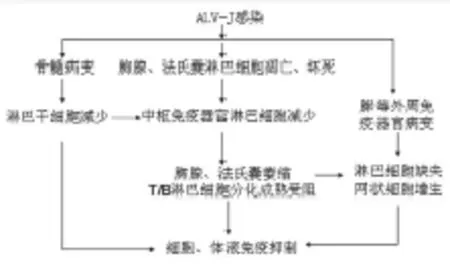

三、致病机理(见图1)

图1 ALV致病机理

四、近年全国及部分省市禽白血病发病情况

目前国内很多省市蛋鸡群中已普遍发生白血病,鸡群白血病发病率在5%~20%,已经超过肉仔鸡群中白血病发病率,阳性率在不同品系和不同鸡群间有所差异。一些蛋肉兼用型地方品系中鸡白血病的病例报告也逐渐增多。各地鸡群抗体阳性结果率分析显示,不同鸡群抗体水平有较大差异,个别肉仔鸡群J亚群禽白血病抗体阳性率高达18.6%,说明J亚型白血病病毒在肉仔鸡群中感染十分严重,同时J亚型和A/B亚型白血病病毒在地方品系种鸡群中感染也十分普遍。

1.感染率及发病率的持续升高。

2006年9月至2007年1月,北京市某种鸡场的新产鸡蛋开展流行病学调查,结果显示禽白血病阳性率分别 为 33.2%、21.3%、25.6%, 鸡 场禽白血病平均感染率为27.2%。2007年江苏省多个鸡场出现肿瘤性疾病,病原为ALV。2009年贵州省某鸡场的暴发ALV,鸡群日产蛋率从发病前82%持续下降,至200日龄时仅为27%,死亡率达13.6%。

我国白羽肉鸡、蛋用型鸡、自主培育鸡及地方品系鸡ALV检测,发现鸡群ALV的感染率达80.5%,其中A/B亚群感染的占47.9%, J亚群感染的占52.8%,但个体阳性率,A/B亚群为3.4%,J亚群为5.7%。

2.发病日龄提前。经典白血病病毒致死率非常低,一般肉鸡肿瘤的发生都在感染后数月之久,而J亚型ALV毒株的致病性明显增强,自然 感染及人工实验感染条件下引起发病和死亡的日龄均明显提前。

3.宿主范围扩大,可与其他肿瘤性病毒混合感染。早期学者指出,商品来航鸡易感ALV,但不产生肿瘤,但在最近的研究中发现,不同亚群的ALV不仅可以感染形肿瘤,同时在不同品系鸡群,如蛋鸡、我国特有地方鸡种麻鸡中也都可分离到ALV。

近年的研究表明ALV可与其他致肿瘤性病毒混合感染,各种肿瘤性病原混合感染的情况日趋严重,仅从临床症状和大体病理变化上很难对疾病进行诊断。zREV和ALV的混合感染,混合感染的病例占28.9%(11/38)。zALVA亚群和J亚群的混合感染。zMDV和ALV-J均呈阳性。这些肿瘤性病毒的感染严重影响鸡只对疫苗的应答能力,并常继发其他细菌或病毒的感染,给养鸡业造成严重的经济损失。

4.血管瘤病变型病例增多。

Payne报道,不同肿瘤这363个样品中出现的比例为:髓样淋巴瘤58%,组织细胞肉瘤12%,成红细胞增多症9%,红母细胞瘤5%,干细胞瘤4%,纤维肉瘤4%,血管肉瘤3%,淋巴瘤1%,间皮瘤、黏液肉瘤、浆母细胞白细胞增多症和卵巢肿瘤合起来小于1%。近年来鸡血管瘤型白血病的发病率一般为5%~10%(以皮肤有血管瘤统计),最严重的可高达25%,死淘率通常在5%~10%。

五、防疫措施

减少种鸡群的感染率和建立无白血病的种鸡群是防制本病最有效的措施。

从种鸡群中消灭ALV的步骤包括:从蛋清和泄殖腔拭子的ALV检测呈阴性的母鸡选择受精蛋进行孵化;出雏时要在隔离条件下,实行小批量出雏,避免人工性别鉴定时造成的交叉污染,接种疫苗时每只鸡更换一个针头;测定雏鸡胎粪ALV是否为阳性,淘汰阳性雏鸡和与之接触者;ALV阴性的各组鸡需在隔离条件下饲养;如此连续循环4代左右,建立无ALV的替代群。

目前国际上普遍采用的禽白血病净化的金标准为:

1.采集核心群鸡新鲜血浆接种DF-1细胞,9天后收集细胞培养物,进行p27抗原检测,淘汰所有p27抗原检测结果为阳性的个体。

2.在68日龄和168日龄分别采集全血进行病毒分离,检测p27抗原。

3.对核心群种鸡的下一代所有刚出壳的雏鸡,在1日龄时采集胎粪,检测胎粪中是否含有p27抗原,阳性鸡的所有家系成员一并淘汰。

4.如此反复4~5个世代,直至达到鸡群净化。