美国航空母舰防护结构设计探析

吴国民 周心桃 段 宏 朱英富

中国舰船研究设计中心,湖北武汉 430064

美国航空母舰防护结构设计探析

吴国民 周心桃 段 宏 朱英富

中国舰船研究设计中心,湖北武汉 430064

为探寻美国航母的防护结构设计思路,对比分析了美国典型航母的防护结构设计型式和特点,结合武器装备的技术发展,分析了美国航母防护结构设计发展趋势。在此基础上,根据现代反舰武器的攻击特性和部分公开的美国核动力航母设计信息,推测了美国现代航母防护结构设计思想和基本结构型式。

航空母舰;防护结构;设计

1 引 言

从世界上最大的常规动力航母“小鹰”号到世界第1艘核动力航母“企业”号,再发展到第2代核动力航母“尼米兹”级航母(共10艘、10万吨级),以及目前在建的以电磁弹射系统为标志的新一代“福特”级航母,美国航母始终代表着世界航母的最顶级水平。为了夺取和维护美国全球范围内的利益和统治地位,美国航母配备有多种先进的舰载机、搜索雷达以及舰空导弹等武器装备和电子战装备,毋庸置疑是世界上攻击力最强的航母。与此同时,美国航母在执行任务的过程中也势必是各敌对势力攻击的重要目标,面临着来自各方巨大的威胁,因此,其防御能力是保证其作战性能的重要基础之一。美国航母的防御可分为主动防御(如近程防御系统、电子干扰系统以及诱饵系统等)和被动防御(即航母的装甲防护结构)。主动防御可以使航母尽可能少地受到敌方武器的直接命中,一旦航母因为遭到饱和式武器攻击等极端情况,主动防御失败,此时航母的防御就需要依靠被动防御,即防护结构抵御外来攻击。因此,航母的防护结构对于航母的生命力而言至关重要。

美国现代航母为了提高其生命力,在航母舷侧设置了防护效能优异的防护结构,但具体采取何种防护结构型式,由于种种原因暂时还无从得知,部分公开文献也只是针对二战前后部分美国航母的防护结构设计型式进行了一些分析[1-2]。对于美国现代航母的防护结构基本型式及发展趋势,目前尚无相对深入、系统的分析。本文将根据公开的美国航母相关文献资料和图片,结合现代武器装备的发展趋势和新型防护材料的应用,对美国航母防护结构设计思想的发展历程以及美国现代航母防护结构的基本型式进行初步的探讨。

2 美国二战前后航母防护结构设计分析

由于美国二战时期的航母文献资料相对较多,虽然这一时期的航母设计时间离今天较久远,但分析其中几型典型航母的防护结构设计特点,还是可以粗略判断出美国航母防护结构设计思想的发展历程。

2.1 防护结构设计特点分析

图1所示为美国二战时期部分航母的横剖面示意图,(a)是“伦道夫”号(1943 年),(b)是“中途岛”号(1945 年),(c)是“美国”号(1949 年),(d)是“福莱斯特”号(1952 年)。其中,“伦道夫”号(“埃塞克斯”级)和“中途岛”号(“中途岛”级)是美国二战时期的典型航母,而“美国”号和“福莱斯特”号是美国经过二战之后设计的航母。“美国”号虽然没有建成,但其结构型式已具有现代航母的基本雏形,而“福莱斯特”号作为美国的第一艘重型航母,其结构型式已经相当成熟,后来的“小鹰”级和“尼米兹”级航母均是沿用它的基本构型。因此,研究分析上述4型航母的结构型式及结构尺寸的变化,尤其是防护结构型式和结构尺寸的变化,可知美国航母防护结构设计思路的变化历程。横剖面示意图中均没有航母的舷台结构。另外,图中甲板、内底板及外板的板厚尺寸值均用磅(lb)作为单位标出,磅为用重量表示的厚度单位,即每平方英尺的钢板重量。以钢板密度为7 800 kg/m3来计算,1 lb相当于厚度为0.626mm。

从上述4型航母的横剖面图可以看出,不同年代的航母,其甲板布置型式有所不同,各甲板层根据当时的功能特点沿用的是美国航母当时的命名法则,名称也不太一致。通过对比分析,从结构防护的目的来看,甲板和舷侧舱室的布置以及结构尺寸的设置呈现出一定的规律和变化趋势。

1)从对来自航母顶部的攻击进行防护的目的来看,装甲甲板的布置有较统一的规律:最上面的为主要的装甲防护甲板,即图1中的主甲板(Main Deck)或飞行甲板(Flight Deck),这里暂统一称为”上装甲甲板”。其厚度最大,对垂直攻击起主要防护作用。不同时期的舱室布置设计思路不同,但共同的特点是,为防护位于航母底部的重要舱室(机舱、锅炉舱和弹药库等),飞行甲板以下必定再布置1~2道比较厚的装甲甲板,这对应于图1 中“伦道夫”号的 4 甲板(4th Deck),对应于“中途岛”号的 3甲板(3rd Deck),对应于“美国”号、“福莱斯特”号的机库甲板(Hangar Deck)和3甲板(3rd Deck),暂将上述装甲甲板统一称为“下装甲甲板”。

2)从对来自航母舷侧的攻击进行防护的目的分析,舱室的布置及结构尺寸设置也有较统一的规律:舷侧均采用多道纵舱壁、多个功能舱室的组合式防护结构。对比4型航母可以看出,二战期间设计的“伦道夫”号和“中途岛”号是沿用战列舰的装甲防护形式,在舷侧水线附近设有很厚的装甲带,但二战之后的“美国”号和“福莱斯特”号的舷侧防护结构设计思路发生了明显的变化,水线附近不再有装甲带,功能舱室也由原来的4个发展为5个。

为研究分析美国航母防护结构设计思路的发展进程,将上述4型航母的装甲甲板和舷侧装甲外板的厚度尺寸进行了对比,列于表1。

表1 美国二战时期典型航母防护结构构件尺寸对比Tab.1 The com parison of protection structures of U.S.typical aircraft carriers in WW II

2.2 装甲甲板防护结构设计思路分析

对照表1中的对比数据,可对装甲甲板结构设计思路作如下分析:

1)上装甲甲板厚度很大,起装甲防护作用,以对垂直攻击的炸弹进行第1次防护。从对比数据可以看出,从”伦道夫”号到“中途岛”号,再到“美国”号和“福莱斯特”号,4型航母的排水量是逐渐增加的,但上装甲甲板的厚度却是逐渐减小的。考虑到上装甲甲板的作用主要是用来防护垂向攻击,且攻击武器的破坏威力是随年代发展不断增强,因此,按设计时间排序,上述4型航母上装甲甲板厚度明显减薄的趋势,充分体现了美国航母减薄上装甲甲板以减轻船体结构重量,增加航母装载能力,提高航母作战能力的设计思路。

2)下装甲甲板厚度也很大,主要也是为了起装甲防护作用,是对垂直攻击的第2次防护,主要是对弹片或结构破片穿甲防护。与上装甲甲板的厚度一样,随着设计年代的发展,下装甲甲板厚度逐渐变小的趋势也非常明显。“伦道夫”号的下装甲甲板比“中途岛”号的薄,这是因为“伦道夫”号的下装甲甲板是第4层甲板,而“中途岛”号的下装甲甲板是第3层甲板,前者比后者多一层防护甲板,因此厚度可以设计得小些,而且“伦道夫”号的排水量也比“中途岛”号的小很多。

分析原因,之所以二战期间的航母如此注重垂直攻击的防护,是因为当时舰载机对航母的攻击方式主要是飞行到航母上空,然后对着航母向下俯冲投弹,炸弹借助俯冲获得的动能,对飞行甲板进行动能穿甲爆炸,对航母的杀伤力相当大。另外,当时的美国航母还要应付日本“神风特攻队”驾驶飞机俯冲直接撞击航母的自杀式攻击。因此,二战时期航母的上甲板都要增加厚度,进行装甲防护设计,其设计标准也是按照能抵御一定重量的炸弹从一定高度实施的攻击。以“中途岛”号为例,50 mm(80 lb)的装甲飞行甲板可以抵御227 kg(500 lb)高容量装药炸弹从 1 067 m(3 500 ft)的高空以 154 m/s(300 kn)的速度、60°攻角俯冲的攻击[3]。

但为何美国航母的装甲甲板会越来越薄,经分析推测,有如下原因:

1)厚的装甲甲板可以抵御一定的垂直攻击,但同时也使航母的重量增加、重心增高,严重影响航母的稳性和操纵性。另外,由于装甲占用了大量的重量空间,使得航母的弹药和燃油等的装载量减少,同时也影响航母的航速。

2)随着现代炸弹装药量的增大,穿甲弹、半穿甲弹的穿甲能力不断提高,装甲甲板的防护能力显得非常有限。同时,航空方面也要求航母搭载更多的武器设备,而如果要求航母以舰队的型式作战,其航速又不能降低。各方面因素综合在一起,使得美国军方对甲板装甲防护进行了重新思考。美军方一位海军官员曾经分析说,“几英寸厚的装甲甲板也仅能阻止现代武器的穿甲,但装甲甲板及其必需的厚重支撑结构在重量方面的代价却太大。如果不能去掉甲板装甲防护,至少应该将甲板装甲防护降低到机库甲板”。

综上分析,基于总体资源平衡方面的考虑,美国二战之后的航母从整体上减少了对于垂向攻击防护的装甲甲板厚度,以减轻装甲甲板防护结构整体的重量,同时将装甲甲板的设置位置放在了机库甲板以下,以降低装甲甲板防护结构整体的重心。

2.3 舷侧防护结构设计思路分析

通过对比分析可以看出,美国航母非常重视水下舷侧防护,采用的是多舱防护结构设计(4舱或5舱),这些舱室采用空舱或液舱,从功能上划分有膨胀舱、吸收舱、水密舱和吸能舱。

上述多功能舱室舷侧防护结构设计思路是延续不变的,但在水线附近的外板装甲设计方面,设计思路发生了明显变化。先前的航母外板装甲一度达到200mm,发展到后期,明显变薄很多,只有30mm左右,这说明先前的设计思想是为了抵御水线附近外板不被敌方武器损毁。而后期的设计思路则变为将受损控制在局部,通过内部舱壁保持水密,部分外板是可以承受被敌方武器损毁的。前期的“硬碰硬”的舷侧防护结构设计,一是重量代价大,二是虽然防护结构在较大范围内可以抵御敌方武器的打击而不致于外板受到破坏,但爆炸产生的巨大冲击力将直接通过船体结构传递到设备上,强大的冲击加速度极易导致设备损坏。而后期的多功能舱室舷侧防护结构设计则可以承受外板破损,加上功能舱室的联合作用,大量的冲击能量被吸收,既抵御了敌方武器的攻击,同时还将冲击能量尽可能地控制在了局部,起到了“以柔克刚”的作用。

3 美国现代航母防护结构设计分析

3.1 防护结构防护原则分析

航母防护结构的设计与敌方的作战模式和反舰武器的攻击特点存在紧密的关联性。因此,在分析美国现代航母防护结构设计之前,有必要针对现代航母的作战模式和反舰武器的攻击特点,分析美国现代航母防护结构的防护原则。

1)超视距作战模式

随着对空搜索雷达的研制发展,美国现代航母的远程警戒能力越来越强,例如,“尼米兹”级航母配备有AN/SPS-48E远程三坐标对空搜索雷达,以及AN/SPS-49(V)5型远程两坐标对空搜索雷达,探测距离均在400 km以上[4]。同时,该航母还配备有其他功能强大的对海搜索雷达,如果舰载预警机升空,其远程警戒范围还会更大。因此,可以认为,一旦侦察到敌机,在其进入威胁范围之前,“尼米兹”级航母必定已出动相应的舰载机或其他武器进行主动防御。在现代航母作战模式中,已不可能再像二战时期那样让敌机有机会飞到己舰上空进行空中俯冲式攻击。

2)反舰武器舷侧攻击

现代反舰武器主要有反舰导弹、鱼雷和水雷。对于反舰导弹,由于现代航母的搜索探测功能和对空防御能力越来越强大,早期的反舰导弹,如俄罗斯的“冥河”之类从高空投放下来的导弹,即使飞行速度达到3 Mach(马赫),但因此时反舰导弹的目标特征明显,很容易在中段飞行阶段就被拦截。因此,现代先进的反舰导弹为了提高其突破防御能力,增强攻击的隐蔽性,采用的是超音速掠海飞行、末端加速突破防御和舷侧穿甲内部爆炸的攻击模式,如俄罗斯有“航母杀手”之称的“日炙”SS-N-22和“红宝石”超音速半穿甲反舰导弹,均是采取上述方式。对于鱼雷,由于是从水中攻击,隐蔽性好,采取的是舷侧水下接触爆炸的攻击模式,攻击航母水下重要部位。航母一旦遭到鱼雷攻击,将造成船体破损进水,还有可能使内部重要舱室的功能丧失,对航母的生命力和战斗力造成极大威胁。对于美国航母而言,主要的反舰武器威胁是来自舷侧水上的反舰导弹和水下的鱼雷。

综上所述,美国现代航母防护结构的防护原则重点是放在舷侧,并分别针对水上的反舰导弹和水下的鱼雷进行防护结构设计。对于发挥顶部防护作用的装甲甲板,其大范围设置的意义不大,仅在核动力舱室及安全性要求极高的重要舱室顶部,可考虑设置装甲甲板。

3.2 防护结构设计型式分析

美国现役的航母包括1艘第一代核动力航母“企业”号和10艘第二代核动力航母——“尼米兹”级核动力航母。下文将分别针对“企业”号和“尼米兹”级航母分析美国现代航母的防护结构设计。

1)“企业”号航母防护结构设计型式

美国第1艘核动力航母“企业”号是在“福莱斯特”级航母的基础上设计完成的,其结构基本型式和布置等与“福莱斯特”大致相同。从图2的“企业”号航母舱段结构示意图可以看出,该型航母舷侧采用的是5舱多功能舱室防护结构型式,其设计型式与“福莱斯特”级航母基本类似。从图3所示的“企业”号建造过程中的图片[5]也可以较清楚地看出该型舰的5舱舷侧防护结构设计方案。

图2 “企业”号航母舱段结构图Fig.2 One of the sections of Enterprise aircraft carrier

图3 1958年“企业”号在纽波特纽斯造船厂建造场景Fig.3 USS Enterprise aircraft carrier under construction in Newport News S hipyard

2)“尼米兹”级航母防护结构设计型式

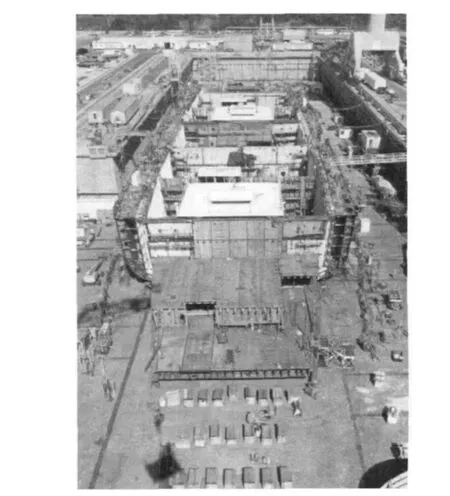

对于“尼米兹”级航母,从相关资料分析可知,“尼米兹”级航母同样是基本沿用了“福莱斯特”级航母后续的舰型和总体结构设计,在此基础上,结合新材料和新结构型式对舷侧多功能舱室防护结构作了进一步的改进[6]。从图4中的“里根”号航母(CVN-76)的建造图片[7]可以看出“尼米兹”级航母在舷侧多功能舱室防护结构型式上的变化,图中“里根”号航母舷侧采取的是3舱多功能舱室防护结构。图5给出了最后一艘 “尼米兹”级航母——“布什”号(CVN-77)的横剖面示意图[8],从图中证实了“尼米兹”级航母舷侧的3舱多功能舱室防护结构设计型式。从2004年1月拍摄的“布什”号主体分段建造图片(图6)中,也可以看出其舷侧的3舱防护结构。

结合图4、图5和图6可知,“尼米兹”级航母舷侧防护结构的3个功能舱室由外到内依次为空舱、大液舱和小液舱,其中空舱和小液舱内布置有密集的结构构件,而大液舱装载有航空燃油,小液舱装载有淡水。在舱室间距上,大液舱要明显大于空舱和小液舱。

上述舷侧防护结构设计使得当防护结构未遭

图4 1999年“里根”号航母(CVN-76)在船台上建造的俯视图Fig.4 Top view of USSRonald Reagan on the building berth

图5 “布什”号航母(CVN-77)横剖面示意图Fig.5 The cross section of USSGeorge H.W.Bush

7—蒸汽弹射器管路系统,布 置有蒸汽弹射器相关设备

8—航空燃料舱,为舰载机储 存燃料

9—淡水储存室,为舰载人员 和系统储存淡水

图6 “布什”号航母主体分段建造图Fig.6 One of the hull structure blocks of USSGeorge H.W.Bush

10—机舱,布置有4台蒸汽轮 机受攻击时,两个液舱可以为航母提供必要的舱容,而当舷侧遭受鱼雷接触爆炸时,空舱内密集的结构构件可作为牺牲结构,通过其破损和变形吸收大量的冲击波能量,两个液舱则可以通过液体的阻抗特性进一步衰减冲击波能量。同时,小液舱内相对密布的结构构件也可作为内部重要舱室的有力屏障,保证内部舱室的安全。

3舱舷侧防护结构主要用于防御水下鱼雷攻击,而对于来自水上的反舰导弹攻击,该级舰的甲板和舰体采用了优质高强度合金钢 (如690 MPa级的HY-100以及后来改进的HLSA-100合金钢)。根据报道,在机舱和弹药库等重要舱室的舷侧外板和内部舱壁的某些局部,加装了63.5 mm厚的Kevlar装甲,以有效防御半穿甲弹的攻击。

另外,该级舰两舷重要部位,从舰底到机库甲板都是双层舰体结构,双层舰体之间用X形构件连接,可使外部冲击或破坏能力通过舰体外部结构和X形构件的变形加以吸收,用以限制向舰体内部扩散。

通过上述防护结构设计以及消防和损管等先进防护措施,“尼米兹”级航母能承受3倍于二战时美国“埃塞克斯”级航母遭受的打击,无疑是当今世界上生命力最强的航母[9-10]。

2005 年 4 月,美国以“美国”号(America,CV 66)航空母舰为实验目标,进行了一系列空中、水面及水下的“饱和式”实弹攻击,目的是测试航母在遭受各种类型武器攻击时的稳定性能,其中对船体防护结构的防护效能是实验考核的重点项目之一。通过这次实验研究,美国获得了大量接近于实战的参考数据。目前在建的新一代核动力航母“福特”号的防护结构设计是否在“尼米兹”级航母的基础上有较大改进还不得而知,但可以肯定的是,上述实船试验的研究成果必将使美国未来航母的防护结构设计更加先进成熟。

4 结 论

从本文的分析可以看出,美国航母的防护结构设计发展经历了多个阶段,在型式上是从早期的仿战列舰的厚钢板装甲防护发展为新型结构型式、多功能舱室防护,在防护材料上也从单一的高强度防弹钢发展为高性能复合材料与防弹钢搭配使用。综合起来,美国现代航母的防护结构设计思想可概括如下:

1)综合现代武器攻击模式和防护费效比两个因素,航母防护的重点放在舷侧,对于顶部攻击,可以不做专门的装甲防护或只在某些极重要的舱室顶部设置甲板装甲,且顶部装甲尽量靠近重要舱室,以免重心过高。

2)对于航母防护结构设计重点——舷侧防护结构,按照防御来袭目标可分为水上防护结构和水下防护结构。水上防护结构用于抵御半穿甲弹,主要采用高强度合金钢和kevlar等抗穿甲新型复合材料。水下防护结构用于抵御鱼雷和水雷,主要采用3个功能舱室组合形成的多层防雷隔舱,该防雷隔舱通过破损吸能和液舱卸载将爆炸冲击控制在舷侧局部,从而达到保护舰内重要舱室的目的。

3)两舷重要部位从舰底到机库甲板都是双层舰体结构,双层舰体之间用X形构件连接,可使外部冲击或破坏能力通过舰体外部结构和X形构件的变形加以吸收,用以限制向舰体内部扩散。

[1] 朱锡,冯文山,宋文翰.航母的装甲防护系统[J].现代舰船,1991(1):31-36.

[2] 朱锡,冯文山.航空母舰装甲-结构防护系统概述[J].海军工程大学学报,1993(4):50-56.

[3] FRIEDMAN N.U.S.aircraft carriers[M].Naval Institute Press, Maryland,1983.

[4] 现代军事杂志社.世界十大航空母舰 [J].现代军事,2005(S1):6.

[5] KINZEY B.The world’s first nuclear powered aircraft carrier: t he USSEnterprise[M].Airlife Publishing Ltd.,London,1991.

[6] 舰船知识编辑部.世界现役航空母舰[M].北京:解放军出版社,2007.

[7]Navsource naval history——photographic history of the U.S.navy.[2006-02-10].http://www.navsource.org.

[8] 吴荣宝.航母的舰体结构[J].现代舰船,2005(2):89-92.

[9] 孙诗南.现代航空母舰[M].上海:上海科学普及出版社,2000.

[10] 周健.航母的建造材料[J].现代舰船,2006(11):31-34.

Analysis on Design of U.S.Aircraft Carrier Protection Structures

Wu Guo-min Zhou Xin-tao Duan Hong Zhu Ying-fu

China Ship Developmentand Design Center, Wuhan 430064,China

Based on the comparison between the form and characteristics of protection structures of typical U.S.aircraft carriers, the design philosophies of protection structures were discussed.Considering with the development of the weapons and equipment, the evolvement tendency of U.S.Aircraft Carriers protection structureswas analyzed.And according to the features ofmodern anti-ship weapons and published information of U.S.nuclear aircraft carriers, design philosophies and basic form of U.S.aircraft carriers protection structureswere speculated.

aircraft carriers; protection structures; design

U661.42

A

1673-3185(2011)05-01-06

10.3969/j.issn.1673-3185.2011.05.001

2011-05-05

吴国民(1980-),男,博士研究生,工程师。研究方向:水面舰船结构抗爆抗冲击设计。E-mail:wugm20@163.com

周心桃(1969-),女,硕士,高级工程师。研究方向:舰船结构设计。

- 中国舰船研究的其它文章

- 单/双壳体潜艇结构耐撞剩余强度特性研究