单/双壳体潜艇结构耐撞剩余强度特性研究

梅志远 李 卓 吕岩松

海军工程大学船舶与动力学院,湖北武汉 430033

单/双壳体潜艇结构耐撞剩余强度特性研究

梅志远 李 卓 吕岩松

海军工程大学船舶与动力学院,湖北武汉 430033

单/双圆柱壳体结构是潜艇的两种典型结构形式。以单/双壳体潜艇典型结构为研究对象,分别设计初始深水静压强度相当的典型单/双耐压环肋圆柱壳体结构模型,基于MSC/Dytran罚函数接触算法,开展相同撞击强度载荷作用下结构模型耐撞动态响应特性分析,提取撞击后结构模型中耐压壳体结构的稳定变形位移场,作为MSC/Marc静强度求解的初始位移边界条件输入,通过有限元数值方法,对撞击后典型单/双结构耐压壳体结构的剩余强度特性进行比较分析。分析结果表明,当撞击载荷强度较低时,双壳模型的耐压壳体结构剩余强度较大,随着撞击载荷强度的不断增大,单/双壳结构耐压壳体结构的剩余强度将趋于一致,进一步提高撞击载荷强度,单壳体结构的剩余强度将高于双壳体结构。

结构;碰撞;剩余强度;数值分析;潜艇

1 引 言

艇体结构是保障潜艇各系统正常工作的基本平台。在战时及训练期间,潜艇处于十分复杂的环境中,如果艇体在触礁(浮冰)、搁浅和碰撞等意外事故中遭受撞击,将有可能导致潜艇丧失战斗力和生命力。根据国外核潜艇事故统计(1954~2000年),其中碰撞事故共发生102起,占事故总数的42%。潜艇若发生碰撞事故,轻则艇体损坏,重则艇毁人亡[1]。因此,对潜艇结构的碰撞安全性进行研究具有重要的现实意义[2-3]。

单/双壳体是潜艇结构的主要结构形式。针对在撞击载荷下潜艇结构的耐撞强度特征以及水下碰撞环境等问题,近年来已开展了部分研究工作[4-5]。但有关两种结构形式在相同强度撞击载荷作用下剩余强度特性的比较性研究工作,目前还开展得极为有限。我国在潜艇结构的设计方面多采用双壳体结构。就耐撞能力而言,双壳体结构是否完全优于单壳体结构,以及在不同的撞击环境下,两种结构形式的耐撞特性如何评价等问题目前还尚未获得满意的答案。本文针对单/双壳体潜艇结构碰撞剩余强度比较问题开展研究,提出两阶段分步求解法,即由动态显式求解法首先得到相同撞击载荷强度下单/双壳典型结构的变形位移场,然后以变形后的位移场做为静强度求解的初始结构边界状态,进行静强度比较分析,以探讨单/双壳体结构耐撞剩余强度特性规律。本文的研究工作对于开展潜艇结构的动强度设计具有重要的工程意义。

2 单/双壳体潜艇典型结构计算模型设计

为便于比较分析,以极限强度载荷与结构重量基本相当为原则,分别设计了相应的单、双壳体潜艇典型舯部结构简化计算模型,如图1和图2所示(计算模型结构尺度参数见图中标识)。

图1 双壳体结构计算分析模型Fig.1 Analysismodel for double hull structure

3 单/双壳体结构模型静强度特性分析

为便于比较撞击后单/双壳体模型的剩余强度特性,首先应用MSC/M arc对两个模型的静强度特性进行了初始分析,计算结果如表1所示。

表1 单/双壳体模型耐压壳体结构静强度特性分析结果Tab.1 The calculation results under static pressure load for single and double hulls

由表1可看出,所设计的单/双壳体计算分析模型耐压壳体结构的初始静强度基本相当。

4 撞击载荷作用下单/双壳体结构的动态响应特性分析

单/双壳体模型在受到撞击载荷作用时,若撞击体的质量和撞击速度不同,结构的响应便也不同,因此,分别变化撞击体的质量和撞击速度,应用MSC/Dytran的罚函数接触算法[6]分别计算单/双壳体结构在不同能量冲击作用下的结构形变结果,即可得到单/双壳体结构撞击后的形变位移场。图3所示为计算模型在受到300 kg撞击体7m/s速度冲击载荷作用后的形变位移场分布情况,图4所示为计算模型在受到1 000 kg撞击体7m/s速度冲击载荷作用后的形变位移场分布情况。其余各计算结果本文不详细列出。

5 单/双壳体结构剩余强度特性分析

图3 模型撞击后形变位移场分布特征Fig.3 The displacement distribution after impact

图模型撞击后形变位移场分布特征Fig.4 The displacement distribution after impact

单/双壳体结构在受到撞击载荷作用后的剩余强度用于描述受损结构的强度特性,是相对于完整结构初始强度特性而言的,它是评价单/双壳体结构形式耐撞特性的一项重要指标。利用MSC/Dytran对典型结构在撞击载荷作用下的动态响应特性进行计算与分析后,将结构稳定后的变形位移场作为初始边界条件,导入MSC/M arc软件进行塑性极限强度特性分析,即可实现对结构耐撞剩余强度的特性分析。计算结果如表2所示。计算模型在受到300 kg撞击体7m/s速度冲击载荷作用及1 000 kg撞击体7m/s速度冲击载荷作用后,在静水外压力作用下模型的典型破坏模式如图5、图6所示。

6 计算结果分析

通过以上计算可以看出,对于具有相同初始静强度的单/双壳体典型舯部结构,单壳体结构的重量较双壳体结构的总重量约轻10%,可见在保证静强度的前提下,单壳体结构在重量上具有优势。

为进一步对比两型结构的剩余强度特性,在此引入了相对剩余强度系数γ。

表2 单/双壳体模型的剩余强度及破坏模式Tab.2 The residual strengh and damagemode of single and double hull structure

图5 单/双壳体耐压结构典型静强度破坏模式Fig.5 The typical damagemode of single and double hull structure after impact(strikermass:300 kg,velocity:7m/s)

图6 单/双壳体耐压结构典型静强度破坏模式Fig.6 The typical damagemode of single and double hull structure after impact(strikermass:1 000 kg,velocity:7m/s)

式中,Sr为结构剩余极限强度值;Si为结构初始极限强度值。

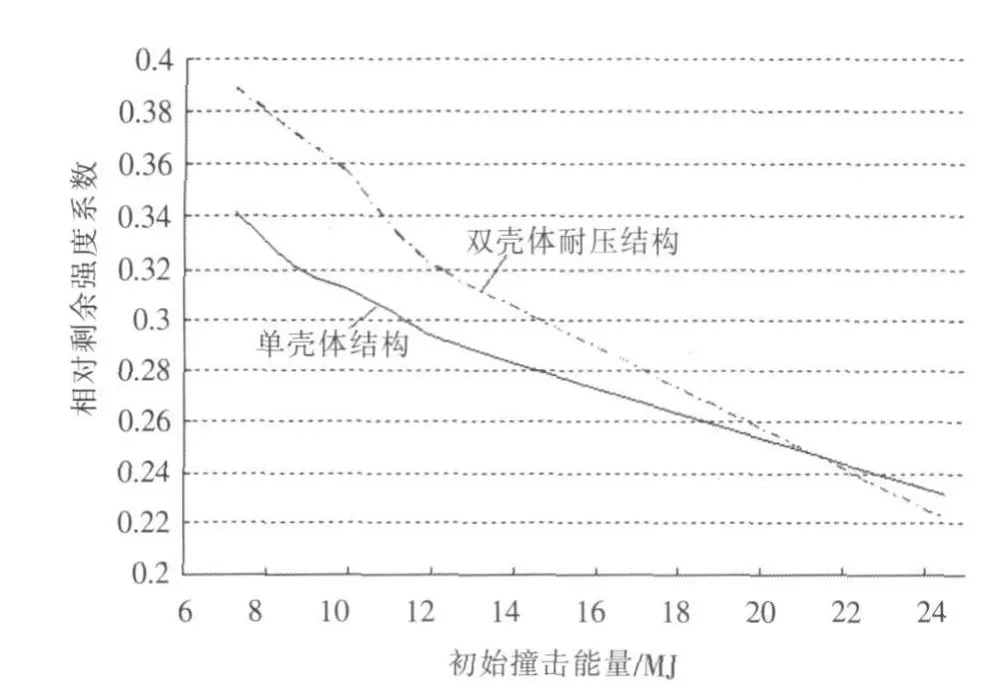

图7所示为不同撞击能量下,单/双壳体结构模型中耐压壳体结构相对剩余强度系数的分布规律。结果显示:

1)由于撞击载荷的作用造成了耐压环肋圆柱壳体凹陷损伤,从而导致环肋圆柱壳体剩余强度的不断下降,因此,随着撞击能量的增加,结构模型耐压壳体的相对剩余强度整体上呈显著的下降趋势。

图7 单/双壳体模型相对剩余强度特性分布规律Fig.7 The distribution of relative strengh for single and double hull structures

2)在受到横向撞击载荷作用后,由于非耐压壳的破损断裂能吸收了一定的撞击能量,双壳体模型耐压壳受到的冲击要小于单壳体模型,因此,其剩余强度将高于单壳体模型。单/双壳体水下横向撞击变形吸能机理的研究工作可参见文献[7]。

3)双壳体模型较单壳体模型剩余强度的优势将随着撞击能量的增加而逐渐减小。因随着撞击能量的增加,双壳体模型非耐压壳破损时所吸收的能量占总撞击能量的比例是逐渐下降的,而耐压壳吸收能量的比例是逐渐增加的。当撞击能量足够大(假设此时耐压壳体无破裂),非耐压壳破损时吸收的能量与总能量相比很小时,单/双壳耐压结构的相对剩余强度会逐渐趋于相当,当撞击载荷进一步增大时,单壳体结构的剩余强度将高于双壳体结构。

7 结 论

针对潜艇单/双壳体结构撞击载荷作用下剩余强度特性的比较分析问题,本文提出了两阶段分步求解方法,分别对单/双壳体潜艇典型结构在受到横向撞击载荷后的动态响应特性及剩余强度特性进行了比较分析,结果表明:

1)在静强度相当的情况下,单壳体结构较双壳体结构的重量轻。

2)受到横向撞击载荷作用后,如果冲击能量较小,双壳体结构由于有非耐压壳体的防护作用,其剩余强度将高于单壳体结构。但随着撞击载荷能量的增加,非耐压壳体结构吸能在结构整体吸能中所占的比重会下降,单/双壳体结构的剩余强度趋于一致,当撞击载荷进一步增大时,单壳体结构的剩余强度将高于双壳体结构。

[1] 杨连新.国外核潜艇事故分类 [J].现代舰船,2001(4):20-21.

[2] MONTFORT C,CHAUVETM.Analysis of the collision of a s ubmarine[C]//68th Shock and Vibration Symposium,1997:619-632.

[3] DONNER R,BESNIER F,SOURNE H L.N umerical simulation of ship-submarine collisions [C]//8th International Symposium on Practical Design of Ships and Other Floating Structures, 2001:1309-1314.

[4] 梅志远,朱锡,吕岩松.层间水对水下双层结构撞击历程的影响分析[J].船舶力学,2007,11(2):259-264.

[5] 胡志强,崔维成.船舶碰撞机理与耐撞性结构设计研究综述[J].船舶力学,2005,9(2):131-142.

[6] 谭大力,梅志远,陈炜燃.考虑静水压力的加筋圆柱壳体径向碰撞机理研究[J].船舶力学,2008(12):635-641.

[7] 梅志远,张伟,李卓.双壳结构水下耐撞变形吸能特性分析[J].海军工程大学学报,2010(22):54-59.

Com parison of Residual Strength Characteristics for Double and Single Hull Submarine Subjected to Im pact Loading

Mei Zhi-yuan Li Zhuo Lü Yan-song

College of Naval Architecture and Power, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China

T he single and double hull are main types of submarine structure.In order to compare the residual strength characteristic of two type structure s after impacted,the two type structuremodes have been designed and used with same initial static strength.First, the dynamical response of this two structuremodes under the same impact load was calculated based on FE code-MSC/Dytran, then the residual displacement field was picked out,the static strength analysis was carried out based on FE code-MSC /Marc.The comparison analysis results show that the double hull structure have higher residual strength, when the collision load is low.However, with the impact load increased, the residual strength of this two types structure will correspond with each other.

hull structure; collision; residual strength; numerical analysis; submarine

U661.4

A

1673-3185(2011)05-07-04

10.3969/j.issn.1673-3185.2011.05.002

2011-02-16

军队“十一五”武器装备预先研究基金资助(1010501030101)

梅志远(1973-),男,副教授,硕士生导师。研究方向:舰艇结构力学。E-mail:zhiyuan_mei@163.com

- 中国舰船研究的其它文章

- 美国航空母舰防护结构设计探析