三疣梭子蟹不同养殖模式池塘夏季溶解氧变化特征的研究

陈 芳,孙 忠,王跃斌

(1.浙江海洋学院海洋科学学院,浙江舟山 316004;2.浙江省海水增养殖重点实验室,浙江舟山 316100)

三疣梭子蟹Portunus trituberculatus以其生长快、个体大、肉质鲜美等特点,从本世纪起成为我国池塘养殖的重要经济海产蟹类之一。近年来,梭子蟹养殖模式呈现出多样化的态势,浙江省在梭子蟹围塘养殖新模式[1]中,将富氧养殖作为一项重要的技术手段之一,在养殖生产中得到推广和应用,并出现了底充氧精养[2]、高位池精养和标准池塘配增氧机半精养等以增氧技术为主导的养殖模式。

溶解氧(DO)作为虾蟹养殖环境中最主要的环境因子之一,它直接或间接影响着养殖生物的存活及生长,是促进池塘物质循环和能量流动的重要动力,也是影响其他环境因子的因素之一。因此,国内很多学者对养殖过程中溶解氧问题进行过相关研究[3-6]。但在机械增氧的条件下,池塘中溶解氧的变化特征的研究仅限于对虾的养殖生产,在梭子蟹养殖池塘中,尚无对各种增氧技术进行过系统研究的报道。因此,摸清富氧养殖中三疣梭子蟹几种养殖模式水体中溶解氧含量的变化规律具有重要的意义。本文通过对三疣梭子蟹不同养殖模式夏季溶解氧含量的测定,探讨了其溶解氧变化规律,并对其主要影响因素进行分析,旨在为三疣梭子蟹养殖生产中增氧设施的配置和使用提供一定的技术参考。

1 材料与方法

1.1 养殖池塘

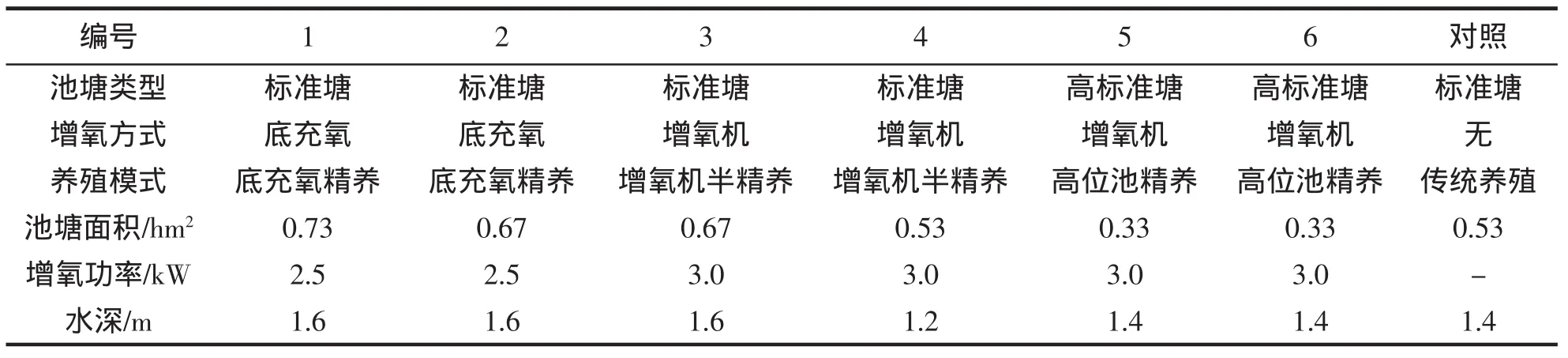

试验于2010年8月在浙江省海水增养殖重点实验室三疣梭子蟹养殖池塘进行。本实验选取7口三疣梭子蟹养殖池塘,养殖池塘分为4种模式,具体情况见表1。

表1 试验池塘的类型和养殖模式Tab.1 The test pond types and breeding modes

在7口实验池塘中,三疣梭子蟹的放苗密度基本保持一致,放苗量为(4~5)万尾Ⅵ左右幼蟹/hm2,饵料以鲜活涨网渔获物为主,投饵量以饱食为准。换水量差异较大,标准塘设有闸门,在半个月潮汐周期中有9 d可换水,日换水量为20%~30%;高标准塘仅设中央排污管,日换水量为3%~5%。

1.2 主要环境因子

水温为 28.26~31.55 ℃,盐度为 26.61~28.26,pH 为 7.60~8.87,照度(表层,06:00~18:00)为 128~27 780 lx。

1.3 测定方法

以24 h为时间段,每隔3 h分别同步测定4种不同养殖模式不同层次(表层为水深20 cm,底层为离底10 cm,表底层之间每20 cm水深为一层)的DO及水温、盐度、pH和光照等环境因子。DO、水温、盐度和pH的测定采用YSI-556MPS多参数水质测量仪,光照测定采用柯尼卡美能达T-10水下照度计。测定时间从2010年8月17日(农历初八)18:00开始到8月18日(农历初九)18:00结束。

1.4 数据处理

DO同一种养殖模式取平均值。所有数据用SPSS 11.5统计软件进行相关统计分析;用Excel 2003软件作图。

2 结果与分析

2.1 DO的昼夜变化

4种不同养殖模式水体中表层DO和底层DO的昼夜变化分别如图1、图2所示。

从图1可以看出,4种养殖模式水体中表层DO的昼夜变化幅度各不相同,但其变化规律却大体一致,即日出点时溶氧基本最低,随着时间的推移,溶氧逐渐增加,至午后达到最高,后下降至日出前的最低水平。4种养殖模式表层DO日变化幅度分别为:增氧机半精养3.33 mg/L>底充氧精养3.08 mg/L>传统养殖1.60 mg/L>高位池精养1.41 mg/L。

从图2可以看出,4种养殖模式水体中底层DO的昼夜变化幅度各不相同,变化规律也有一定的差异。比较图1、图2可见:3种有增氧设施的池塘,其DO的变化规律与表层基本一致;而无增氧设施的传统养殖池塘,DO的相对高值出现在的18:00到次日03:00,12:00出现最低值。4种养殖模式底层DO日变化幅度分别为:底充氧精养3.28 mg/L>增氧机半精养2.89 mg/L>高位池精养0.95 mg/L>传统养殖0.73 mg/L。

图1 不同养殖模式表层溶解氧含量的昼夜变化Fig.1 Daily variation of dissolved oxygen content in the surface of different culture patterns

图2 不同养殖模式底层溶解氧含量昼夜变化Fig.2 Daily variation of dissolved oxygen content in the bottom of different culture patterns

从图1、图2可以看出,有增氧设施的池塘无论昼夜其DO明显高于对照塘,除底充氧精养塘底层06:00出现低于4 mg/L的测值外,其余时间均高于4 mg/L,完全可以满足梭子蟹养殖对DO的要求。而无增氧设施的对照塘,底层DO长期处于4 mg/L以下。同时,可以看出高位池精养塘,虽然DO的测值不高,但变化幅度较小。

2.2 DO的垂直变化

从图1、图2中可见,4种养殖模式水体中表层DO的高值均出现在12:00-15:00,低值均出现在03:00-06:00;底层DO的高值有增氧设施的池塘出现时间与表层相同,而没有增氧设施池塘高值出现在03:00,低值出现在12:00。因此,选择12:00 DO和次日03:00对4种不同养殖模式水体中DO的垂直变化进行观察分析,结果如图3和图4所示。

从图3可以看出,在4种养殖模式水体中,12:00 DO的垂直变化趋势大致一致,即随着水深的增加而减少。经检验发现,底充氧精养(x2=4.642,P<0.05)和传统养殖(x2=5.458,P<0.05)DO有显著的垂直变化,而增氧机半精养(x2=0.347,P>0.05)和高位池精养(x2=3.438,P>0.05)DO则没有显著的垂直变化。

从图4可以看出,4种养殖模式水体中次日03:00 DO的垂直变化趋势基本相同,即随着水深的增加而略有增加。经检验发现,4种养殖模式均没有显著的垂直变化。

图3 12:00溶解氧的垂直变化Fig.3 Variation of dissolved oxygen content in the different water depth in the different culture patterns at 12:00

图4 03:00时溶解氧的垂直变化Fig.4 Variation of dissolved oxygen content in the different water depth in the different culture patterns at 03:00

2.3 DO含量显著性检验

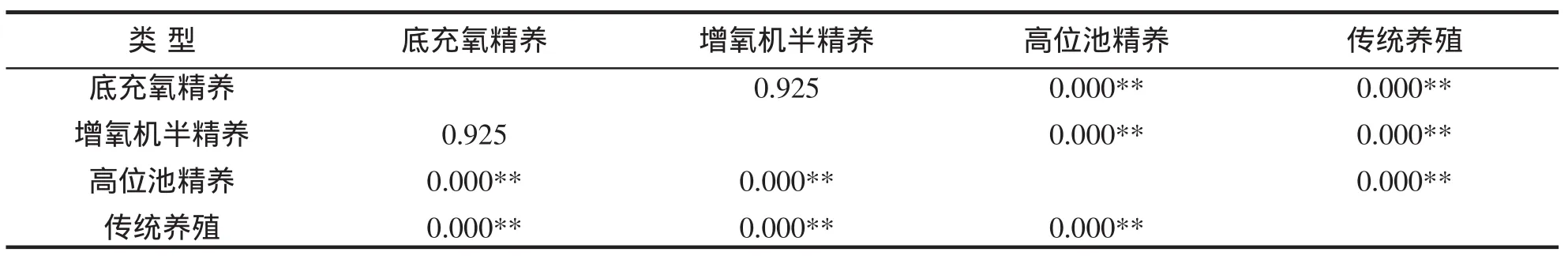

不同养殖模式水体中溶解氧含量的显著性检验见表2。由表2可知,除了底充氧精养模式与增氧机半精养模式之间DO含量昼夜变化差异不显著(P>0.05)外,其余养殖模式之间DO含量的昼夜变化都有极显著的差异。

表2 不同养殖模式之间溶解氧含量显著性检验Tab.2 The significant test of dissolved oxygen concentration in the different culture patterns

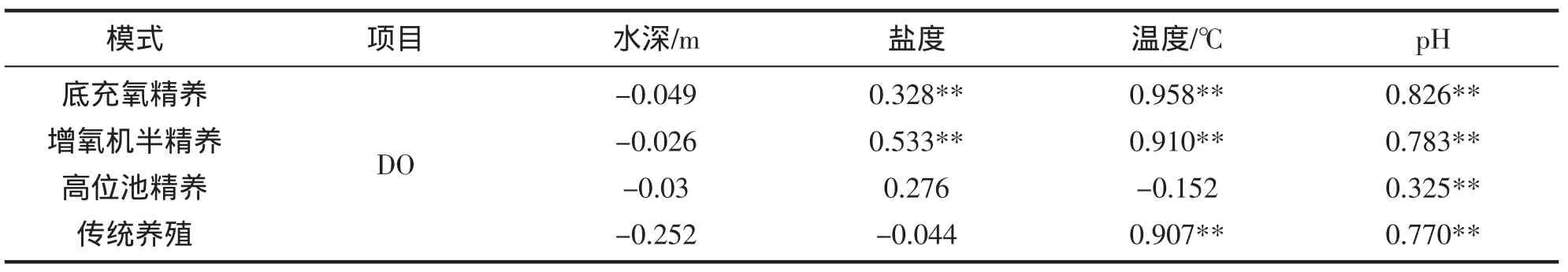

2.4 DO含量与环境因子的关系

不同养殖模式水体中溶解氧含量与环境因子的相关性分析(表3)表明,4种养殖模式水体中溶解氧含量的高低与pH呈较强的正相关,而与水深呈不显著的负相关。同时底充氧精养模式和增氧机半精养模式水体中溶解氧含量的高低还与其盐度和温度呈较强的负相关。传统养殖溶解氧含量高低还与其温度呈较强的负相关。另外,高位池精养模式溶解氧含量高低虽与其盐度和温度呈一定的相关性,但并不显著。

表3 溶解氧含量与环境因子的Pearson相关分析Tab.3 Pearson correlation analysis between dissolved oxygen concentration and environmental factors

3 讨论

3.1 梭子蟹不同养殖模式溶解氧的变化规律

池塘养殖水体中溶解氧主要来源主要由光合作用、空气扩散和换水三部分,SANTA等[7]研究表明,水体中溶解氧的76.9%来源于浮游植物的光合作用。魏万权等[8-10]学者进行过池塘溶解氧变化规律的研究,表层的溶解氧昼夜变化十分明显,表现为下午最高,凌晨最低,白天高于夜间,与笔者的实验的结果相同。影响表层溶解氧的主要原因是浮游植物光合作用。底层溶解氧的变化,在机械增氧的状态下,其变化与表层基本一致,这是由于增氧机的运作,促使上、下层水体的交换,从而使表、底层溶解氧基本保持一致;与之相反,在没有机械增氧的状态下,底层溶解氧含量呈夜间高于白天的状态。引起这种变化的主要原因,一是白天底层池水中浮游植物的光合作用因光照强度的明显减弱,溶解氧没有了直接来源;二是夏季白天气温较高,在池塘水体表面形成了温跃层,使表、底层无法正常交换,限制了表层超饱和的溶解氧向底层扩散。而夜间气温下降,表、底层水体产生密度流,促使表层溶解氧扩散到底层,使表、底层溶解氧基本趋于一致。

3.2 梭子蟹不同养殖模式增氧效果的探讨

对3种有增氧设施的养殖模式的溶解氧的日变化幅度比较可以发现,高位池精养模式表、底层溶解氧日变化幅度均是3种模式中最小的;同时,对3种养殖模式中,表、底层溶解氧的值差变化的比较,同样也是高位池精养模式最小[高位池模式(0.02~0.37 mg/L)<增氧机模式(0.03~0.62 mg/L)<底充氧(0.07~1.12 mg/L)]。可以看出 ,高位池模式表、底层水体的溶解氧含量较接近,且表、底层的溶解氧昼夜变化幅度较小。另外,通过3种养殖模式下溶解氧的垂直变化比较,还可以发现,白天底充氧模式溶解氧在1.2 m水层以下迅速下降。由此可见,底充氧模式表、底层水体交换效果较差,溶解氧含量相差较大。因此可以认为,在3种养殖模式中,以高位池精养模式增氧效果最好,增氧机半精养模式次之,底充氧模式稍差。引起这种现象的原因除与3种养殖模式增氧设施的配置功率有关外,也与高位池精养模式的池塘类型为高标准塘,设中央排污管,可将养殖水体中的耗氧生物及代谢物及时排出池塘,降低池塘耗氧作用有关。金忠文等[11]曾对底充氧、叶轮式增氧机和水车式增氧机三种增氧效果进行过研究,结果认为以底模式增氧效果较好。这与本实验结果有一定的差异,引起这种差异的原因可能是本实验底充氧模式配置的增氧功率过小所致。

3.3 溶解氧与水深和光照的关系

夏季池塘溶解氧的变化与诸多环境因子有关,其中水深和光照尤显重要。随着池水深度的增加,光照强度逐渐减弱,在中午光照较强时,对照塘溶解氧在1.0 m水层以下迅速下降,底充氧模式溶解氧在1.2 m水层以下开始下降。笔者在本次实验中曾对不同水层的光照强度进行过测量,通常在1.0 m水层处,其光照强度仅为表层(0.2 m水层)的1.95%,1.0 m以下进入无光层。许多学者认为,池塘中浮游植物的光合作用主要在0.5 m以上水层进行[10]。因此在梭子蟹养殖生产中,如果没有配置增氧设施,夏季池塘水位最好控制在1.0 m左右以防缺氧。

[1]徐君卓,许文军,孙 忠,等.梭子蟹围塘养殖新模式[J].现代渔业信息,2010,25(3):22-23.

[2]张达云.海水池塘底充氧增氧养殖三疣梭子蟹高产试验[J].中国水产,2007(6):52-53.

[3]潘腾飞,齐树亭,武洪庆.影响池塘养殖水体溶解氧的主要因素分析[J].安徽农业科学,2010,38(17):9 155-9 157.

[4]李旭光,杨文亮,张 琦.对虾养殖过程中水质因子的影响与调控[J].中国水产,2004(l):59-61.

[5]陈淑吟.封闭式南美白对虾的关键水质因子分析[J].中国水产,2002(10):62-63.

[6]臧维玲,戴习林,朱正国,等.中国对虾池溶解氧的收支平衡状态[J].海洋学报,1995,17(4):137-141.

[7]SANTA K,VINATEA L.Evaluation of respiration rates and mechanical aeration requirements in semi-intensive shrimp Litopenaeus vannamei culture ponds[J].Aquacultural Engineering,2007,36:73-80.

[8]魏万权,林仕梅.水产养殖中溶解氧的研究[J].水产养殖,2007,28(16):20-23.

[9]周绪霞,李卫芬,王彦波.精养虾池溶解氧变化规律的研究[J].水产养殖,2005,26(2):31-32.

[10]赖子尼,石存斌,吴淑勤,等.鳜塘水体理化因子昼夜变化及相关性研究[J].大连水产学院学报,2001,16(1):61-66.

[11]金忠文,华建权,戴海平,等.池塘底充式增氧设施的配置与应用[J].渔业现代化,2009(5):27-31.