近场光镊中光纤探针结构参数的优化

陈淑清,杨秀丽,潘春祥,刘铁军

(空军航空大学 基础部,吉林 长春 130025)

0 引 言

激光近场光镊是近年发展起来的一种微测量与操作系统,它可实现对样品的非接触、无损伤微/纳操作。物体表面亚波长区域(近场区域)内存在一种迅速衰减的隐失场,该局域隐失场在近场区域内起主导作用[1]。微粒置于隐失场时能将该隐失场转化为传播场,在转化过程中光子动量发生改变,相应的微粒的动量也发生改变,从而对微粒产生力的作用[2]。激光近场光镊即利用光纤探针针尖附近的局域隐失场来对微粒进行纳米操作,该方法可以突破衍射极限,有可能实现几十纳米微粒的操作。另外,由于作用范围与捕获空间非常小,该方法还可以消除远场光镊中那种背景干扰现象。在纳米操作系统小型化和集成化的趋势下,与远场光镊相比,激光近场光镊更易集成于系统之中,因此,该方法将成为纳米微粒和生物单分子最强有力的操作工具之一。

虽然已有文献对近场光镊中的某些理论问题进行了研究,并得到了一些具有指导意义的结论,但所提供的信息还不足以透彻地理解光纤探针的场传播与分布特性,特别是对光纤探针结构参数的优化分析很少[3-6]。由于光与物质间主要是电场在起作用,因此电场的分布特性决定了光纤探针的近场光学特性,而锥形镀膜光纤探针的入射波波长、出射孔径、锥角和金属膜厚度是决定电场分布的主要因素。因此,为获取最优的光纤探针结构,文中应用三维FDTD计算方法进行三维空间的数值仿真,分析了各参量对近场光学特性的影响规律。

1 优化模型

镀膜光纤探针优化模型如图1所示。

图1 锥形镀膜光纤探针优化模型

探针长度 H=600nm,大端直径φ1=700nm,针尖出口孔径φ2=100nm,纤芯为SiO2,介电常数ε=2.25,折射率n=1.5,光纤外层的Al厚T=80nm,其导电率σ设为无限大。假设入射光为波长λ=632.8nm的均匀平面波,其波函数为E=Eysin(2πft)=sin(2πft),沿y方向偏振并沿-z方向从光纤的大端入射。三维FDTD法是求解Maxwell方程的一种数值解法,它能直接在时域进行计算,物理图像清晰,可模拟各种复杂的电磁结构,具有广泛的适用性,并且对同一问题与其它方法相比,能节约存储空间和计算时间[7-8]。计算中将针尖孔径中心设为坐标原点,将整个所需计算的三维空间划分为100×99×130个网格单元阵列,每个单元格在x,y,z坐标方向的网格空间步长分别为Δx=Δy=Δz=10nm,时间步长为Δt=Δx/2c,其中c为真空中的光速。

2 镀膜光纤探针优化分析

近场光镊中探针尖端出射的光强越大越好,故通过计算电场随不同波长λ、孔径φ2、锥角θ和金属膜厚度T的变化情况来对光纤探针的结构参数进行优化选择。在其它参量相同的情况下,x=0平面和z=0平面上总电场|E|随不同波长的变化情况如图2所示。

图2 不同波长下电场总量的分布结果

从图中可以看出,波长越大,则光在这段波导中形成的驻波场越强,从探针尖端出射的光强越小。当入射波波长λ=1 523nm时,光波受到边界的反射与入射波叠加形成驻波图样,通过截止面衰减出去的波很少,故针尖出射端光强很小。

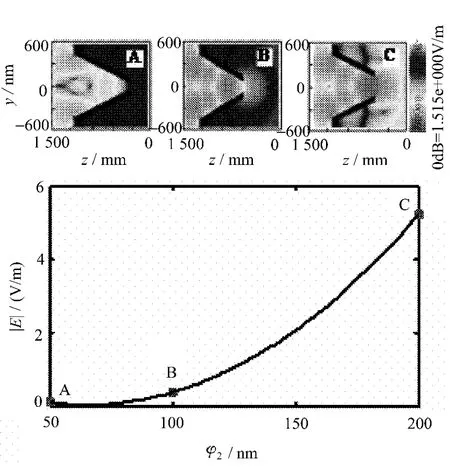

不同出射孔径下总电场|E|的分布如图3所示。

从图中可以看出,随着孔径的增大,探针内驻波变弱,截止平面与探针尖端距离也变小,从而出射光场强度与范围均变大,产生的隐失场范围也更宽。当孔径φ2为200nm时,小于截止直径部分的探针长度最小,因此其出射光场强度最大。随着孔径增大,驻波分布图样趋于对称,故探针内驻波分布与光纤探针的尺寸有一定关系。

图3 不同孔径下电场总量的分布结果

锥角为20°,53°和90°时,总电场|E|在x=0平面和z=0平面上的分布如图4所示。

图4 不同锥角下电场总量的分布结果

从图中可以看出,探针孔出射电场随角度增大而增大。当光进入镀有金属膜的光纤探针时,根据波导理论,随探针孔径逐渐减小,各种模式波逐个被截止。在光纤探针直径等于TE11模截止直径的情况下,该位置处的光强达到最大值,除一部分光在截止平面发生反射外,另一部分光穿过截止平面以指数衰减的形式向探针的出射端传播。由于光纤探针尖端的光强取决于探针出射端与TE11模的截止平面间的距离,因此,如果光纤探针锥角变大,在较短截止区的作用下,探针尖端的出射光场变强,近场分布变得集中。

总电场|E|随不同膜厚的变化情况如图5所示。

图5 不同膜厚下电场总量的分布结果

探针内电场分布保持不变,出射电场强度亦不变,但膜层越薄,则膜层外侧近场增强现象越明显。在计算时假设金属膜为理想导体,即光在金属中的穿透深度为零,很薄一层金属即可将光完全屏蔽,这与实际情况有差别,特别在靠近针尖顶端部分,如果金属膜的厚度不够,则可能有部分光从探针中泄露出来对近场分布产生一定的影响。根据光纤探针各纵截面上光场的分布情况可知,电磁波从探针针尖出射后会绕射到金属膜外表面,到达金属膜外侧后,在金属膜的棱角处由于尖端效应,将出现二次近场增强现象。从探针金属膜外侧电场分布图来看,当膜厚T=200nm时,金属膜外侧的近场增强几乎可以忽略。

3 结 语

针对近场光镊中镀金属膜光纤探针的结构优化,采用三维FDTD方法计算了不同波长、孔径、锥角和金属膜厚度下总电场的变化情况。从结果可以看到,选择较小入射波长、较大孔径、较大锥角并镀上合适膜厚的光纤探针,可以明显提高光纤探针的通光效率,获得较大的局域近场增强效应。该计算就近场光镊光纤探针近场特性方面进行了有益的探索和尝试,对光学探针的制作及其性能的改善将具有重要意义。

[1]朱星.近场光学与近场光学显微镜[J].北京大学学报:自然科学版,1997,33(3):394-407.

[2]B H Liu,L J Yang,Y Wang,et al.Nano-manipulation performance with enhanced evanescent field close to near-field optical probes[J].Opt.Commun.,2011,284(12):3039-3046.

[3]L Novotny,D W Pohl,B Hecht.Scanning nearfield optical probe with ultrasmall spot size[J].Opt.Lett.,1995,20(9):970-972.

[4]A Castiaux,C Girard,M Spajer,et al.Near-field optical effects inside a photosensitive sample coupled with a SNOM tip[J].Ultramicroscopy,1998,71(1/4):49-58.

[5]D A Christensen.Analysis of near-field tip patterns including object interaction using finite difference time domain calculations[J]. Ultramicroscopy,1995,57:189-195.

[6]H Furukawa,S Kawata.Analysis of image formation in a near-field scanning optical microscope effects of multiple scattering[J].Opt.Commun.,1996,132(1/2):170-178.

[7]王长清,祝西里.电磁场计算中的时域有限差分法[M].北京:北京大学出版社,1994.

[8]B H Liu,L J Yang,Y Wang,et al.Analysis of local field enhancement including tip interaction for the application to nano-manipulation using FDTD calculations[J].Proc.intl.MATADOR Conf.,2010(1/3):15-18.