多发性硬化(MS)的诊断和治疗

孙东华

MS是一种常见的,以中枢神经系统炎性多灶性脱髓鞘为特征的自身免疫性疾病,其临床特征是病灶部位的多发性及时间上的多发性。MS在世界上分布广泛,以欧美相当多见,离赤道远多发,离赤道近少见[1]。过去在我国极为少见,70年代以后,由于对本病认识的提高,典型的MS病例时有发现,对其研究也就更为深入。我国统计MS占同期神经科住院患者的1.2%,欧美为3.7% ~10%[2]。由于诊断技术的提高,本诊断并不难。

1 关于MS的诊断标准

1.1 传统诊断标准 ①从病史和神经系统检查所收集的资料足以表明中枢神经系统白质内同时存在两处以上的病灶。②病程中有缓解和复发,两次发作间隔至少1个月,每次发作至少持续24 h以上,或缓慢阶梯式进展,病程至少6个月以上。③起病年龄在10~50岁之间。④排除其他疾病,如符合以上4项,则可诊断为“临床确诊的”MS。如①﹑②项中缺少一项,则诊断为“临床很可能是”MS,如只有一个好发部位,首次发作,则只能作为“临床可能”或“临床可疑”的MS。

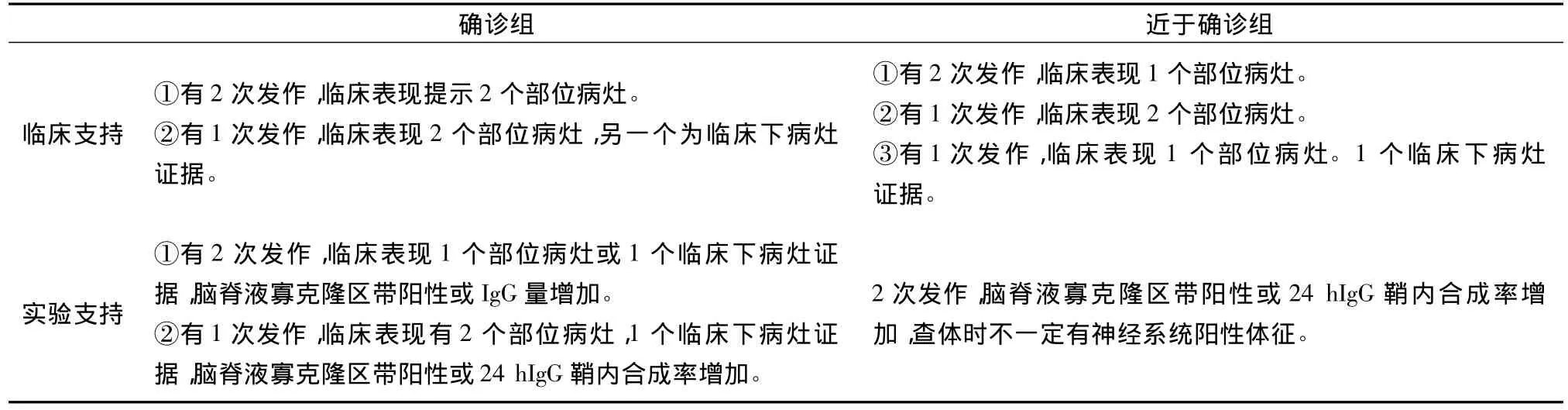

1.2 新诊断标准(1984年Poser提出):详见表1。

表1 新诊断标准

MS是一种自身免疫性疾病,故对其进行脑脊液免疫学检查项目较多,但无一满意的特异性检查,仅可支持诊断。一般MS患者30%病例脑脊液白细胞数增多,活动期更明显,可达(10~40)×106/L,如大于50×106/L应考虑为其他疾病,而不是MS。究竟是先有脑脊液的炎症反应继发中枢神经系统白质脱髓鞘,还是先有脱髓鞘后有炎症反应?以前一种观点支持者颇多,MS脑脊液等电聚焦或聚丙烯酸胺电泳则90% ~95%可见寡克隆抗体的区带[3]。一般将周围血和脑脊液同时检查。如脑脊液中寡克隆区带出现,而血液无则支持MS。MS产生的免疫反应多认为是自身免疫细胞被激活后对位鞘碱性蛋白(MBP)的免疫反应。其他的髓鞘蛋白抗原性相对较弱,故活动期可有MBP抗体增多[4]。近年来不少国外学者推荐使用IgG指数和IgG合成率作为MS辅助诊断指标。根据报道其敏感性可达93% ~96%,也有报道敏感性仅为54%和50%。因此,对IgG指数和IgG合成率的临床应用价值评价不一。24 h鞘内IgG合成率试验MS未用激素前敏感性提高到84%、特异性65%,说明还有35%假阳性,特异性不理想。本研究观察到IgG指数、合成率在中枢神经系统白质病变敏感性虽不高,但特异性和阳性结果似然比分别达100%和无穷大。表明阴性结果虽不能排除,但阳性结果基本上可以认为患者有神经系统器质性病变。临床上有的MS患者症状变化不定,体征不确切,甚至被认为癔病者。若出现IgG指数和IgG合成率指数增高,就可能排除功能性疾病的诊断。MS患者血清白细胞介素6(IL-6)水平显著高于其他非炎症性神经病及正常对照组,但MS患者血清与脑脊液IL-6水平不呈线性关系,血清IL-6水平随病情稳定而下降[5]。IL-6可诱导人CD4+T细胞、单核细胞和嗜酸性细胞迁移。通过CD4+受体与TC结合,诱导人CD4+、淋巴细胞、单核细胞的IL-2R-HLA(人类白细胞抗原)DR表达,影响蛋白激酶细胞的分布,抑制CD3依赖、淋巴细胞的活化和增殖,抑制IU、SIU复制,作为炎症前期一种可溶性介质促进与介导MS脱髓鞘作用的炎症反应,IL-6的发现为MS又找到一个致病因素为其治疗提供依据[6]。MS患者血清、脑脊液(CSF)中可溶性细胞间粘附分子SICAM-1含量增高,其来源与功能目前不十分清楚,学者普遍认为血中SICAM-1来源于血管内皮细胞表达增高的ICAM-1(其可溶形式),鞘内的SICAM-1来源于中枢神经系统的微血管内皮细胞、星形细胞和脑脊液中激活的淋巴细胞和巨噬细胞,功能可能抑制L细胞与内皮细胞结合以负反馈方式在免疫中起作用,SICAM-1在MS活动期增高,SICAM-1对MS是一种保护性作用[7]。另一有保护性作用的可能为IL-10,MS患者病灶中有大量炎细胞浸润,在MBP刺激下有明显增加,由于MBP被广泛认为是MS的自身抗原,已有报道表明:其可能诱发其他各种细胞因子合成增加。实验表明对免疫前动物给予鼻饲IL-10能完全抑制变态反应性脑脊髓炎(EAE)的发生,表明IL-10有广泛抑制作用,抑制辅助T细胞介导的疾病及巨噬细胞的活化,因此MS及其他免疫性疾病治疗有潜在前景[8]。自诱发电位、CT、MRI应用于临床,对MS诊断率明显提高,此项检查能发现临床下或隐匿病灶,对提供多发病灶的证据,是一项十分有价值的诊断手段。本病在视觉、体感和脑干听觉诱发电位可出现潜伏期延长、波幅降低或传导速度减慢等异常,对于本病MRI检查优于CT[9]。

2 关于MS的治疗

MRI可发现静止性病灶,小至几毫米。常见侧脑室前角(对称)、视神经、小脑、脑干、脊髓特征性硬化斑,一般呈长T1长T2信号,另外可见直角脱鞘征:位于侧脑室旁的MS硬化斑在冠状位呈条块形或类圆形,其长轴垂直于侧脑室体,在病理上源于静脉周围斑块,上述改变长T2观察较为满意。MS脊髓病变也可清楚地显示于MRI,年轻患者与脊髓长轴平行长T2信号,如不伴脊髓明显增粗,应该想到MS[10,11]。MRI检查,临床确诊病例阳性率达 70% ~95%,临床可疑病例为50%。关于MRI与诱发电位何者为优尚有争议。视觉诱发电位对视神经病变较MRI灵敏且价廉,而MRI对脑内功能静区及脱髓鞘轻的小病灶有其独特的价值。MS已有100多年的历史,尽管大量研究资料说明与免疫、病毒感染、遗传等方面有关,但其确切病因与发病机制迄今仍然不详。故临床上对此病一直无确切的治疗方案。对本病现研究倾向是:在遗传内因基础上,外因触发的自身免疫性疾病;外因主要是病毒感染。究竟是哪种病毒,研究未见明确报道。大量研究资料提示:MS发病率同卵大于异卵,近亲大于远亲。遗传研究:在中国和高加索的MS患者证实在19号染色体上有MS易感位点,支持遗传学说[12]。病毒感染血脑屏障受损,急性期首先受损的是少突胶质细胞,还是髓鞘,目前有二种看法:大多数学者在研究MS脱髓鞘病理时,认为血管周围炎细胞侵入以至髓鞘破坏。而有的学者认为免疫细胞首先杀伤少突神经胶质细胞,而炎细胞是损伤后的反应产物。在MS研究发病机制中主要是T抑制细胞减少,而辅助性T细胞对髓鞘碱性蛋白所引起的一系列变态反应,主要是细胞免疫,而在脑脊液中可查到浆细胞,说明体液免疫也参与[13]。对MS病程分类的标准化已取得一致:①复发一缓解型:急性发作后恢复,两次发作间病情稳定。②继发进展型:复发缓解型患者出现渐进性神经症状恶化伴或不伴急性复发。③原发进展型:发病后病情呈连续渐进性恶化。④进展复发型:发病后病情逐渐进展,并间有复发。复发-缓解型对治疗反应最佳,进展型反应较差,该病易复发,无一明确病因和发病机制,对治疗带来极大困难。现把国内、国外治疗方案总结如下:供参考与研究。

2.1 病因治疗 一般性治疗:急性期要卧床休息,环境要安静,室内气温要适宜。对短期发作的病例尤为重要,避免受凉,同时因过热环境对急性期症状恢复不利,饮食宜低脂低糖、高蛋白,此外饮酒、吸烟、听广播和看电视对本病恢复不利,故在急性期应予注意。预防和治疗感染:因现公认MS的病因可能与感染有关,故无感染者应加强预防,以防止变态反应的发生有感染者要积极治疗,在MS患者中感染可加重病情[14][15]。

2.2 针对机制治疗 在多数情况下MS伴有肾上腺皮质功能减退,肾上腺皮质激素分泌下降,肾上腺皮质激素不仅抑制自体免疫过程和变态反应,以及减少毛细血管通透性和渗出作用,有促进血脑屏障,恢复改善轴索传导,缩短急性期和复发期病程及加速恢复,其作用抑制MS患者脑脊液IgG合成,减少周围T淋巴细胞向中枢神经系统的移行,抑制细胞免疫功能,尤可抑制T细胞的活性,亦可抑制B淋巴细胞,使细胞内Na+减少,K+增多,以减轻髓鞘的炎症和肿胀,改善神经功能传导。

2.2.1 大剂量甲基氢化泼尼松500 mg/d~2000 mg/d稀释于5%葡萄糖250 ml~500 ml中静点,每次3 h滴完。根据病情连用3 d~7 d为一个疗程,病情严重,控制不理想,可每隔1个月冲击一个疗程,必要时进行3~4个疗程,每一个疗程后口服泼尼松60 mg/d~120 mg/d维持,于60 d~120 d后渐减,以每周递减2.5 mg的速度至10 mg/d~30 mg/d,隔日1次维持。另一种方法是15 mg/(kg·d)静点,连用3 d,以后于15 d内减至1 mg/(kg·d),一个疗程后泼尼松100 mg/d,在3~4个月内逐渐减至隔日10 mg~30 mg,长期维持治疗;甲基氢化泼尼松冲击疗法,已越来越多地应用于临床,且不断被证实其疗效。

2.2.2 促肾上腺皮质激素治疗 一般用量为ACTH40U/次,2次/d,共7 d;20U2次/d,共4 d;20U1次/d,共 4 d;10U/d,共3 d为一个疗程。ACTH置于5%葡萄糖液250 ml~500 ml中静点,或ACTH按每日1U/kg,15 d后减半,并逐渐改用泼尼松口服维持之。目前主张首选甲基氢化泼尼松冲击治疗,作用快而持久,一般治疗3 d~6 d,临床表现明显好转,发作或加重期缩短。

2.2.3 泼尼松 MS确诊后亦可开始即用泼尼松口服治疗,剂量为100 mg/d~200 mg/d,5 d~7 d症状改善后减量至100 mg/d,60 d~120 d后再每周减量2.5 mg直至隔日10 mg~30 mg维持治疗。

2.2.4 地塞米松 过去地塞米松20 mg/d~40 mg/d置于5%葡萄糖液500 ml中静点,7 d后减为10 mg/d~20 mg/d维持,以后改为口服泼尼松。皮质类固醇长期应用大于1个月,可引起依赖和停药后反跳,轻度躁狂,现主张应用方法如下:30 mg/d~40 mg/d,加人生理盐水50 ml静脉缓慢推注,5 min内注完。血药浓度短时间达高峰,迅速抑制免疫活性细胞,有效缓解临床症状,1次~2次可望控制急性发作,为避免复发可第1、3、5、8和15天注射5次,也可用地塞米松20 mg加氨甲喋吟10 mg鞘内注射,对急性发作及重症者效果尤佳。可于1周后在行第2次注射,也有用皮质类固醇激素鞘内注射,但国内文献报道较少,其疗效及副作用有待探讨。

2.2.5 干扰素 有三种类型α、β、γ。对MS治疗均有报道,现公认β干扰素治疗有效,α干扰素无效,γ干扰素可加重病情。干扰素作用激活巨噬细胞,增加自然杀伤细胞活性和抑制病毒复制。干扰素有免疫调节作用,Tacobs报道鞘内注射β干扰素每周1次,连用4周,然后每个月1次,连用5个月,结果表明急性发作频率明显低于安慰剂组,但β干扰素国内未生产,进口较昂贵,现国内无药。另外,干扰素仍有许多问题有待解决,治疗时机、疗程、作用机制、长期疗效等。

2.2.6 免疫抑制剂 适用于病情重的患者。环磷酸胺:短期用药较好,耐受良好,早期与现在研究结果相似。Mauch等报道小剂量环磷酞胺治疗1年后发现只有1例恶化,而24例类固醇治疗14例恶化;故本药适于病情重,应用激素治疗效果不佳者,但其副作用较大。

硫唑嘌呤:抑制细胞和体液免疫,2 mg/(kg·d)~3 mg/(kg·d)口服可降低复发率,但其副作用较大。环孢菌素A:是一种简单多分子真菌提取物,可减少MS病情进展,根据美国MS研究组报道:环孢菌素A治疗慢性进展型MS,用量6 mg/(kg·d),欧洲研究5 mg/(kg·d)~7 mg/(kg·d),结果较大剂量有效,但毒性大,剂量应控制在每天2.5 mg/(kg·d)内,大于5 mg/(kg·d)易发生肾中毒,需临床监测血肌酐水平。

2.3 复合多聚体 MBP提取物可致EAE,在人类未证实,复合多聚体Ⅰ是一种合成的多肽类似物可抑制EAE病变,是近年治疗MS获得的新进展。

2.4 免疫球蛋白 静注已成功地应用于GBS(格林巴利综合征)和重症肌无力的治疗,免疫球蛋白治疗MS试验结果表明无明显优于对照组或安慰剂组。

2.5 合成的髓鞘碱性蛋白类似物 分子模拟学说认为,病毒某段核苷酸序列与髓鞘蛋白多肽序列相同,使免疫系统错误识别导致对自身抗原免疫攻击,人工合成髓鞘碱性蛋白比天然髓鞘蛋白亲和力强,以清除所有提呈自身抗原的主要组织相容性复合体,已证明对变态反应性脑脊髓炎有效,重症无效。

2.6 血浆置换 单独应用效果差,适用于肾上腺皮质激素治疗失败或恶化病例,是一种免疫抑制作用的血清因子或免疫活性细胞的体外清除法。可清除MS血清中致病因子,如IgG及单克隆抗体。抗靛鞘碱性蛋白及抗髓鞘形成的抑制因子等改善症状,每1周~2周交换1次,每次交换血浆为50 ml/kg,连用10次,或直到症状改善。血浆交换后用泼尼松100 mg/d,共4 d,或于血浆交换同时加用环磷酞胺每日1 mg/kg~1.5 mg/kg或泼尼松1 mg/kg,约20%病例治疗时出现短暂性头疼及血压下降,治疗前半小时肌内注射阿托品0.5 mg可预防。

2.7 T细胞疫苗 用灭活的MBP自身免疫反应性T细胞接种,可以激发出免疫系统中特异性、调节性T细胞网络,这一网络以克隆型特异的,清除循环的MBP专一性T细胞,其效应长期持续。接受疫苗接种的患者临床病残率计分,脑组织病灶大小指标皆比对照组患者明显降低,由此T细胞疫苗对自身免疫病治疗有应用前景[16]。

2.8 IL-10治疗 在动物试验中IL-10有抑制免疫反应作用,口服及鼻黏膜免疫耐受试验在人类正在进行[17]。

2.9 基因治疗 研究的热点,由于排斥反应的存在,成功几率少。现正在研究阶段,基本方法是:现遗传研究认为MS患者19号染色体有易感基因。用移植办法置于正常基因,达根本治疗目的。此项为临床治疗指出方向。

2.10 也有报道用高压氧、紫外线照射、自身血回输方法治疗MS,但其疗效均未肯定,也有报道用胞二磷胆碱治疗MS,但临床观察少,无统计学意义。

[1] 毛俊雄.实用神经内科诊疗学.第12版.河北:河北科学技术出版社,1999:681.

[2]谢汝萍,沈扬,钟延才.脊髓型多发性硬化.中华神经科杂志,1996,1:19.

[3]侯熙德.神经病学.第三版.北京:人民卫生出版社,1996:156.

[4]楚兰,付国,金启建.24小时鞘内IgG合成率检测的临床意义.卒中与神经疾病,1998,5(4):219.

[5]戴如娟,李绍英,王嗣欣.多发性硬化患者血清和脑脊液中白细胞介素6的变化及其意义.中国神经免疫学和神经病杂志,1997,4(1):36.

[6]夏旭,王伟.白细胞介素16研究进展.广州第一军医大学图书馆生物技术通讯,1998,9(3):30.

[7]夏斌,李莉,邵福源.细胞间粘附分子-1在多发性硬化患者中变化的临床意义.中华神经精神科杂志,1999,3:88.

[8]Kennedy M,Jorrance D,Picha KS,et al.Annedysis of cytokine,mRNA expression in the central nerous susten of mice-with experimental aotuimune,encephalomyelitis reveals,that IL-10mRNA expeession correlates with recovery.J Immunol,1992,149:469.

[9]李善宗,胡学强.多发性硬化60例临床分析.中国神经精神病杂志,1999,1:46.

[10]鲁晓燕,陈巨坤,王鲁宁.多发性硬化3例标本MRI长T2信号与病理对照研究.中华神经科杂志,1999,(1):15.

[11]Edwrds MK,farlow MR,stevens JC.Multiple sclerosis:MRI and clinical correlation.Am J Radiol,1986,147:57.

[12]胡学强,陆正齐,饶从志.实验性变态反应猴脑脊筋炎超微结构改变.中华神经科杂志,1999,6:333.

[13]韩仲岩,丛志强,唐盛孟.神经病治疗学.上海:上海科学技术出版社,1995:160.

[14]王化冰,王维治.多发性硬化现代治疗进展.中华神经杂志,1999,(2):108.

[15]臧敬五,秦莹.TC接种在自身免疫疾病中的临床应用.上海免疫学杂志,1997,(2):68.

[16]Gold DR,Smith RA,Golding AB,et al.Result of a phase I clinical trial of a Tcell receptor vaccine in patients with multiple sclerosisⅡcomparative analysis of TCR utilization in CSF T-cell populations before and after vaccination with a TCR V β 6 CDR2 peptide.Journal of Neuro Immunology,1991,76:29.

[17]周斌.Hanslink多发性硬化患者周围血单核细胞IL-10分泌细胞变化和意义.中华神经科杂志,1998,(6):339.