荆楚民间挑补绣艺术探究

冯泽民,叶洪光,郑高杰

(1.武汉纺织大学 服装学院,武汉 430073;2.四川师范大学 服装学院,成都 610110)

荆楚民间挑补绣艺术探究

冯泽民1,叶洪光1,郑高杰2

(1.武汉纺织大学 服装学院,武汉 430073;2.四川师范大学 服装学院,成都 610110)

黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴作为国家级非物质文化遗产,是湖北地区民间刺绣家族中的3朵奇葩。从刺绣工艺、纹样布局、色彩表达、文化意蕴等方面对3种民间艺术的共性特征进行分析和探究,以期通过这些讨论更好地促进荆楚民间挑补绣的传承与发展。

黄梅挑花;红安绣活;阳新布贴;刺绣艺术

在湖北省的鄂东地区,长期以来在民间流传着3种有特色的手工技艺,分别是黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴。这些用针线布帛构成的民间艺术,历史悠久、内容丰富、品种繁多、图案精美、色彩富丽,有浓郁的地方风格和民间特色,不仅有较强的实用性,而且具有很高的艺术价值。黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴(全文简称“挑补绣”)虽然有着各自的成长经历和生长空间,以及不同的工艺技法、品种类型、使用对象,但是它们在材料运用、表现手法、文化内涵和审美特色上却有着共同的特征,呈现出多样性中的统一性,彰显着醇厚的荆楚风味。

1 荆楚民间挑补绣艺术概述

所谓荆楚这里特指以湖北为中心的楚地,在其广大的乡村和山寨中有着悠久的民间手工刺绣的传统。湖北地处长江流域中游,古代楚国文明影响至今,形成了中华文明源流之一的楚文化。这里较有成就的民间刺绣有黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴,它们共同组成了湖北地区特有的刺绣文化。

黄梅挑花又名“十字挑花”,是长期流行于湖北黄梅县一带的民间刺绣艺术。相传起源于唐宋时期,成熟于明末清初。据《黄梅县志》记载:早在宋代,黄梅就有了十分讲究的挑花工艺。而1958年,在黄梅蔡山脚下发掘的墓葬中,出土了明嘉靖四十一年的彩挑方巾,可以证明黄梅挑花这门民间工艺,距今至少有近500年的历史。其主要品种有被面、床单、门沿、方巾、围腰、衣裤、鞋垫和枕套等,其中方巾最为出色,曾多次获得国际博览会金奖,影响广泛。黄梅挑花长期以来,经过一代又一代民间艺人的精研细作,工艺日臻完善,以明快的色彩组合、精巧的图案构想,凸显出独特的艺术表现。

红安绣活是流行于湖北红安县一带的民间刺绣艺术,兴盛于明清。其绣品包括生活用品、礼品和欣赏装饰品等,最主要的是以鞋垫为代表的生活小绣品,历史上,鞋垫被缝在袜子的底部,借以延长棉质袜子的寿命。多年来,在红安人心中,绣花鞋垫既是一种平常的生活实用品,又是具有特别意义的民俗艺术。妇女们把它作为展示才华的平台、传情的信物、馈赠亲友的礼品,并在缝制、交流、展示和馈赠等活动中形成了红安流行最盛、最广的乡风民俗。

阳新布贴是流行于湖北阳新县一带的民间刺绣艺术。虽然其起源和沿革已无文献可考,但据推断至少有300年的历史。若从其呈现的图案风格来看,当源于清代;若从实物所体现的楚文化内涵上来看,显然就远不止这个时限。其品种从童装、童枕到童玩,从新娘婚嫁到妇女家用,以及庙堂蒲团、幡幢等30余种。阳新布贴是妇女们利用做衣服剩下的各色布头布角,运用拼、贴、补、缝、抽、绣的多种方法构成图案花纹,不具谱本,无需用笔,心想所致,随手剪来。这是阳新布贴的独特之处,也正是这随心所欲的剪裁贴补,使得其一直蕴含着敦厚的民风和古朴的生趣。它充分利用各色布角上的大花大朵来拼贴理想之花,并缝制在黑色、红色的底布上,形成强烈的对比度。其纹样粗犷,色彩艳丽,穿戴在儿童身上特别好看,别具一格。

2 荆楚民间挑补绣艺术特征

2.1 工艺技巧

作为民间手工技艺来看,无论是黄梅挑花、红安绣活,还是阳新布贴,都是以针为笔、以线为色,在绣地上创作出美好事物的民间美术,其行业分类都属刺绣艺术的范畴。刺绣是借助针线,在布帛上形成各式花纹图案的传统手工技艺。根据绣线在绣地上呈现出的组织结构,刺绣可分为7种类型:平绣、条纹绣、点绣、编结绣、挑绣、补绣和辅助绣[1],因此形成了刺绣家族丰富的品类。在一般情形下,人们对于刺绣概念的认识以前四种更为普遍和常见,在后三种中,辅助绣多用在绣品上进行局部点缀,挑绣和补绣则更为少见和特殊,多流传于民间。在湖北民间挑补绣中,用作实际生活用品的红安绣活,主要以平绣和点绣为主。黄梅挑花是挑绣的杰出代表,而阳新布贴则是典型的补绣。在百花争艳的绣品中,尽管这三种刺绣技艺不为人们所熟知,但它们在刺绣家族中却是不可缺少的组成部分。

作为挑绣杰出代表的黄梅挑花,其特点是重挑不重绣,其所用材料为当地生产的棉坯布,染成深色作绣底。艺人仅靠一根线一根针,将五彩丝线挑绣在底布经线和纬线交织的网格上,形成色泽绚丽、立体感强的图案。其主要针法有十字针、双面针、直线针、空针、牵针等,其中以十字挑花为主。十字针是在土布上按经纬线组成的纱眼数针脚,用彩色绣花线逐眼挑上斜十字,组成各种图案。针法看似简单却变化多样,在挑绣过程中根据不同的实用要求,结构特点,视觉形象等,变换或综合使用多种针法。红安绣活其绣品多用于生活中的小型物件,如鞋垫、枕头裆、灯心袋、油塌等。这类绣品因其绣制的幅面较小,也称为绣活,其刺绣针法以平针为主,但在长期的艺术实践中还应用抢针、施针、打籽和梭针等达二十多种技法。尽管绣品面积较小,但仍能做得极其精细,在细节刻画上尤为精致,如对鞋垫的处理。另外,从所用的材质与颜色来分还可分为丝绣和绒绣,彩绣和单色绣。阳新布贴是中国贴补绣的典型代表,它是在一块底布上通过剪样、拼贴、缝制、辅助刺绣而制作成的具有浅浮雕效果的民间手工艺品,因而其主要工艺技法是用缝补、抽纱、刺绣、拼贴等手法组成图案。在操作过程中运用双股粗线“迂折回转”的做工和绕边细线密密捆扎的手法,无论是实物整体外延的滚边处理还是每一方大小色块,都体现出阳新布贴精细的独特工艺。

民间艺术中有一个共同的特性,即技术技巧及所用的材质决定着作品的优劣成败,用针线和布帛构成的湖北民间挑补绣艺术以它独特的工艺技法,丰富的艺术语言得到了人们的承认和赞誉。

2.2 纹样布局

在造型和构成上,夸张变形是荆楚民间挑补绣常用的艺术表现手法。它们在处理纹样变化上有丰富的想像力和巧妙的夸张手法,不受生活的真实情景所束缚,来源于生活又高于生活,做到似与不似之间,重在抓事物特征和神态,将对象最美最主要的特征和外轮廓记录下来,使物象单纯完整。

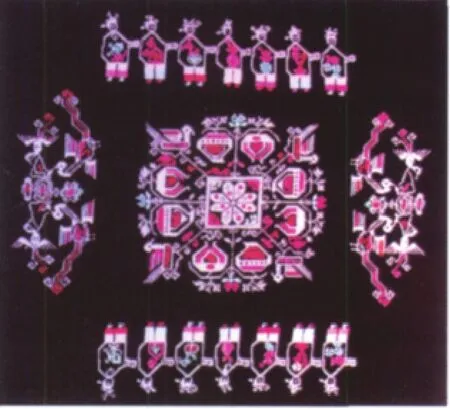

红安绣活的表现形式常采用纯图案型、形态表现型和图案形态混合表现型3地种,在绣花图案中,有主花、补花、边花和角花之分。其图案造型尤以适合纹样图案最为突出,且多用均齐和平衡的构成形式。这种构图使其客体、主体与空间相互交错,形成节奏和韵律,构成动感较强的形式美。如“双龙吉祥”鞋垫(图1a)就采取图案形态混合型的表现方法,脚掌部分的龙形态生动,脚跟部分则采用几何形纹样。鞋垫中间用“吉祥”文字将两者巧妙的组合到一起,显得多样而丰富。黄梅挑花图案的整体布局可称得上是十分严谨的,由于它的布局受到经纬线的限制,需要严格按布纱经纬平面展开。一幅完整的黄梅挑花方巾由团花、边花、角花、填花、花边等组成,以中心团花为主,用旋转式、向心式、放射式、对角式等方法组织,形成方中见圆、圆中套方的形式,布局为上下或左右对称、菱形对称,配以散点布局的形式,使得画面丰富而圆满,结构严谨而大方。挑花中最具特色的是团花图案,外形呈圆形、方形、椭圆形,有的外方内圆,有的呈几何形穿插,四角填满对称角花或边花。如方巾(图2)中的团花为最常见的“福寿双桃”纹样、配合“七仙女下凡”和“四凤朝阳”边花。团花福寿双桃取自水果“佛手”和“双桃”的谐音“福”和“寿”而得名,用以祈求家人幸福长寿。这些纹样,在规律中求活泼,构思精巧,制作严谨,成为一种美丽而完整的方巾适合纹样。与黄梅挑花和红安绣活不同,阳新布贴不受限于规则,利用手边的材料,任意地来组成各种饰品,这些在生活中信手拈来的作品,造型有象可依,却又不求形似。体现出阳新布贴的随心所欲和不加缜密构思的创造。

图1 红安绣活(鞋垫)Fig.1 Embroidery of Hong'an (shoe-pads)

图2 黄梅挑花(方巾)Fig.2 Embroidery of Huangmei (kerchief)

在造型构图上,挑补绣构思大胆、造型奇特、想像丰富,如此精致的形象和构图,它们却不经任何模具或预描,全是艺人们徒手制作,这全都是荆楚民间艺术源于生活的结果。

2.3 色彩表现

民间刺绣艺术与其他民间艺术无疑有着通性,但湖北民间挑补绣不同于苏绣用写实的手法精雕细琢地反应事物,而是有着自己独特的工艺技巧和艺术语言表达。基于挑补绣所使用的材料,在色彩运用上都表现出以“热闹为先”的美学原则,强调色彩的对比。

阳新布贴的色彩从整体上看多以黑色或深蓝色作底,深沉浓烈、黑漆点金是其色彩的基本特征。贴出红、黄、蓝、绿之饱和色,辅以以上色的色阶,并间以极白色和极黑色。阳新布贴多为儿童饰品,在色彩应用上以大块色布给人强烈的视觉冲击,用艳丽的色彩所构成的图案纹样对儿童极富吸引力,穿戴在身上显得特别活泼有趣,趣味盎然。如阳新布贴中的“莲花铜锁”馋兜(图3),其中的莲花花瓣以大红和水红的裡布组成,在极白色铜锁上4个彩色小圆点缀其间,并施与金线勾边,色彩艳丽、对比强烈,给人以美好的联想。红安绣活的色彩应用,多以大红、大绿等多种原色和饱和色进行色块对比,使其绣品对比鲜明。然后巧妙地运用金、银、白、黑、灰等色进行色块协调,达到既丰富又统一,既鲜明又和谐的色彩效果,同时对塑造的物象进行大胆地夸张,常有意想不到的效果产生。例如“双鲤戏水”鞋垫中(图1b),用墨绿、橘黄、橘红、玫红分别表现鱼的头尾、身体、鳞片、鱼鳍。四色形成对比,并用黑色细线对鱼身上的色块进行分割,显得庄重而富丽夺目。以深色布作底色的黄梅挑花,常以白色线作基本骨架,以大红、桃红、水红、浅红为主色,配以橘黄和淡黄,形成暖色基调。间或点缀的青绿等冷色,又使作品显得丽而不佻、暖而不燥,整个画面绚丽夺目、繁富而和谐。挑花中的黑底布红色图案是其最主要的色彩构成,2种色彩对比强烈,视觉上显得极为艳丽[2]。

图3 阳新布贴(馋兜)Fig.3 Embroidery of Yangxin (cloth napkin of kids)

荆楚民间挑补绣对色彩的处理具有独特的个性,极富视觉美感和装饰效果,表现出抢眼、热闹、舒服的特点。艺人们不再以现实生活中的色彩为目的,而是挑、补、绣出自己心目中的色彩,吻合了楚地民间美术中追求“精彩艳艳”的效果,是传承荆楚文化的活化石。

3 荆楚民间挑补绣艺术的文化意蕴

挑补绣是植根于民间的艺术,所反映的思想观念有别于上层意识形态,民间生活的老百姓总是期望平安、吉祥,维持一份安定和睦的生活状态。民间美术最讲究个“好彩头”,可说已成为民间艺人遵守的格律,正如红安县七里刘家凹湾陈素珍说:我绣一辈子花,有个体会,绣花为的是好看,要好看,花要有个好“名堂”[3],人家才会称心如意,才高兴。从湖北民间挑补绣的纹样题材来看,无论是龙凤鱼虫等动物纹样,还是花木草叶等植物纹样,都表达出一个鲜明的主题,即寓意对日常美好生活的无限向往,集中表现为纳吉和祈福。

纳吉,通常取消灾避邪、祈求平安之意,这是普通百姓对自身的生存能得到最基本保障的一种期盼。在湖北民间挑补绣中,不乏以虎狮纹来装饰的用品,尤以阳新布贴的儿童饰品最为出众,如“虎头鞋”“虎头帽”“狮蝶风帽”(图4)等,这是因为虎是百兽之王,有镇宅驱邪、消灾降福、保佑儿童的神力。当地的民间习俗中,还有为小孩佩带的五毒香包,上面绣着蛇、壁虎、蟾蜍、蜘蛛、蝎子,取其以毒攻毒之意。红安绣活中有一种“三怕”图,“三怕”即癞蛤蟆、蛇、蜈蚣。在民间传说中,有谁如能遇上“三怕”在一起时,就是吉兆,如能当场逮住,并浸酒喝,还能百病消除,这也表达了人们免灾除病的良好“瑞兆”[4]。此外,在黄梅挑花头巾上常用“鲤鱼穿莲”“富贵牡丹”来象征着对富足生活的祈求。

图4 阳新布贴(风帽)Fig.4 Embroidery of Yangxin (cap)

祈福中的“福”是一种抽象的理想,在民间,祈喜、祈财、祈寿、祈禄等才是具体实在的生存祈求。婚姻爱情作为人生的大事,因此在三地绣制的婚俗用品中有着大量表现这类的绣品,如新房中的枕套、帐帘上绣制的“鸳鸯”和“龙凤”,寓意爱情和婚姻的圆满,绣花被面上也常绣有“莲生贵子”来表达对子嗣的祈求。财富是生存的物质基础,决定着家庭生活的品质。阳新布贴利用汉语谐音寓意,在这方面多有精到体现,一个卍字图案(“卍”即“万”)、一个烟袋(“袋”谐“代”)和一个铜钱装饰成的茶壶(意在不愁吃喝)连在一起,意在“万代富贵”。表现家庭生活美满幸福、健康长寿等的内容在挑补绣中也是大量存在的,如把如意形灵芝、盒子、荷花组成一个图案,取其谐音,即和合如意,象征“和睦美满”。以狮子滚球、四虎抢宝,寄寓子孙众多、家道兴旺的家族理想。把蝙蝠、葫芦、寿字、喜字填充在一个团花里,谐音“福禄寿喜”,象征人们对美好生活的向往。

荆楚民间挑补绣借助作品中的动植物、人物及自然物象等题材,运用托物言志、谐音寓意的方式,形象生动而准确地表达出人们所祈求的美好愿望,寄托人们祈福纳祥的遐想。这些具体的形象在民间艺术中完全失去了原有的自然意义,成了人们的观念、意愿和理想的象征符号,这也是民间艺术的魅力所在。

4 结 语

黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴,作为湖北地区的传统刺绣,在刺绣艺术的家族中独具风采,在2006年和2008年它们都被列入国家级非物质文化遗产保护名录。它们不仅是一种手工技艺,而且还饱含着荆楚文化的地域特征,并承载着当地风土人情和生活习俗,具有重要的精神价值。黄梅、红安、阳新三地占地面积不到湖北省的1/30,却聚集着如此众多的刺绣艺术国宝,值得人们探究。然而在现代文明的冲击下,它们面临着即将消逝的境遇,因此对它们的传承、保护与发展义不容辞。

[1] 郑珊珊.刺绣[M].北京:中国社会出版社,2009:102.

[2] 张朗.楚艺回响:张朗工艺美术文稿[M].武汉:湖北美术出版社,2009:142.

[3] 张朗.湖北民间美术[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,1993:4.

[4] 湖北省群艺馆.湖北民间美术探源[M].武汉:湖北美术出版社,1987:135.

Explore and analysis of the folk embroidery in Hubei district

FENG Ze-min1, YE Hong-guang1, ZHENG Gao-jie2

(1.College of Clothing, Wuhan Textile University, Wuhan 430073, China; 2.College of Clothing, Sichuan Normal University, Chengdu 610110, China)

Embroidery of Huangmei, embroidery of Hong'an, and embroidery of Yangxin as the state-level nonmaterial cultural heritage, are the three wonderful works in Hubei area. This article analyzed and explored the three folk arts generality characteristic from inwrought craft, distribution, color expression, culture connotation etc. Expect to promote the development of the three embroidery heritages.

Embroidery of Huangmei; Embroidery of Hong'an; Embroidery of Yangxin; Embroidery art

S941.11;J523.1

B

1001-7003(2011)10-0051-04

2011-07-06;

2011-09-23

教育部人文社会科学研究基金项目(09YJA760034)

冯泽民(1951― ),男,副教授,高级工艺美术师,主要从事服饰史论与文化的研究。