深井多煤层联合开采微震类型分析

寇建新 吕有厂 李宏杰

(1.河南理工大学安全学院,河南省焦作市,454000;2.中国平煤神马集团研究院,河南省平顶山市,467000;3.平顶山天安煤业股份责任公司,河南省平顶山市,467000)

深井多煤层联合开采微震类型分析

寇建新1,2吕有厂2李宏杰3

(1.河南理工大学安全学院,河南省焦作市,454000;2.中国平煤神马集团研究院,河南省平顶山市,467000;3.平顶山天安煤业股份责任公司,河南省平顶山市,467000)

针对平煤股份十一矿在进入深部开采期间多次发生强矿震的问题,根据SOS微震监测系统监测数据,应用地球物理学、地震学和岩石力学的理论与技术,研究微震事件震源物理、波动物理场、时空序列规律和时间域与空间域分布特征及其与采矿活动的关系,总结了十一矿微震活动规律,确定了4种矿震类型和原因,为防治冲击地压危险明确了方向。

顶板运移 诱发型矿震 压缩型冲击 断层活化 运动型矿震

随着开采深度的增加,围岩应力增高,冲击矿压问题已在平煤股份十一矿逐渐显现出来。于2002年6月16日在己16-17-22120回风巷掘进期间首次发生动力现象,2005年元月3日在己16-17-22120回风巷(埋深810m)发生首例冲击地压(或强矿震,ML2.8)。截至目前已发生强度不等的强矿震和冲击地压显现12次,造成一定的人员受伤和矿井破坏。随着矿井全面进入深部煤层开采,矿震对安全生产将构成重大安全隐患和威胁。

针对这一问题,2009年6月,十一矿安装了SOS微震监测系统,在2年多监测的基础上,对这种深井多煤层联合开采的冲击危险原因进行了分析。

1 十一矿采掘布置概况

十一矿主采煤层为二水平-593m己16-17、丁5-6和戊9-10煤层。3层煤均为向北倾斜。二水平采用上下山开采,上山为-450~-593m区段,己组已回采完毕,丁、戊组联合布置为丁戊六采区,丁组煤基本回采完毕,戊组还有2个采面;下山为-593~-1000m区段,丁六采区、己二采区下山垂直重叠布置,保护煤柱上小下大。丁六采区首采面在2011年5月开始回采,戊组还没有布置采区。

己16-17煤层平均厚度6.4m,属于厚煤层,结构较简单,为稳定-较稳定煤层。戊9-10煤层平均厚度2.3m,属于中厚煤层,结构较简单,为较稳定煤层。丁5-6煤层平均厚度2.76m,属中厚及薄煤层,结构较复杂,为较稳定煤层。

2 煤岩冲击倾向性因素

经试验测定,十一矿主采煤的丁组(丁5-6)、戊组(戊9-10)和己组(己16-17)煤层均为2类弱冲击倾向性。主采的3组煤层顶板岩石冲击倾向性试验结果见表1。

表1 平煤十一矿主采煤层顶板冲击倾向测试表

综合分析认为,己组煤层和老顶为弱冲击倾向性,戊组和丁组煤层为弱冲击倾向性,顶板无冲击倾向性。煤岩冲击倾向程度,丁、戊、己组由弱变强,己组相对偏强,发生冲击地压的危险性相对较高。

3 开采深度因素

对于有冲击倾向性的煤岩层,通常开采深度大于500m后冲击危险性显著增强。微震观测系统运行以来,戊、己组有开采活动的工作面,开采深度为660~965m,已超过冲击危险性显著增强的一般开采深度,具备发生冲击地压的初始能量条件。

4 开采技术条件因素

4.1 顶板复合沉降拖曳和周期破断

在工作面开采推进到距工业广场煤柱西缘及其附近上下山保护煤柱一定距离时,由于采空区顶板的沉降,拖曳煤柱区顶板产生拉张作用。

丁煤组开采时,由于埋藏深度小、单煤组沉降量小、煤柱区顶板比较完整,对煤柱区顶板的拖曳拉张作用较弱,不易产生高能量的岩体破裂。

戊煤组开采时,采深增大,两个煤层组的复合沉降变大,对煤柱区顶板的拖曳拉张作用,导致丁二上山巷道顶板受拉、底板受压破裂。特别是己组采空区和己二下山巷道形成后,戊煤组开采逼近工业广场煤柱西缘及其附近的上下山保护煤柱时,对此部位的拖曳作用将会增强,可能产生较高能量的岩体破裂。

己煤组开采时,采深增大,3个煤层组的复合沉降量更大,开采逼近工业广场煤柱西缘后,对煤柱区顶板的拖曳拉张作用显著增强,丁二上山巷道顶板受拉,己二下山巷道顶板受拉、底板受压,微震震源的分布印证了这一推断,见图1。

图1 顶板复合沉降拖曳和周期破断导致矿震力学机制示意图

顶板复合沉降拖曳和周期破断,导致己二采区五区段以上的进、回风巷区段周围及其上部车场大巷附近多次发生强矿震,是十一矿防治冲击地压的重点区域。

4.1.1 戊组煤采动引发矿震分析

戊组工作面的开采活动,距己组工业广场保护煤柱西缘小于300m后,可诱发工业广场和上下山煤柱区产生大量微震活动,并可能在附近巷道中显现。

2009年11月~2010年8月,矿井存在3个矿震集中区域,曾引发的最强矿震为ML1.7级(1.2×106J)。矿震集中区域由北向南依次为己二轨下六至八区段水仓施工区、戊-16140工作面回采与过断层破岩爆破区和工业广场煤柱与己二下山煤柱一至五区段(无采掘活动区)。

前两个区域的矿震活动有确切的施工原因,而工业广场煤柱和己二下山煤柱一至五区段无任何采掘活动。此期间,己16-17-22122工作面于2010年5月份刚开始回采,距工业广场煤柱边界尚远,因此可能的影响只有戊-16140工作面回采和己二轨下六至八区段水仓施工区。

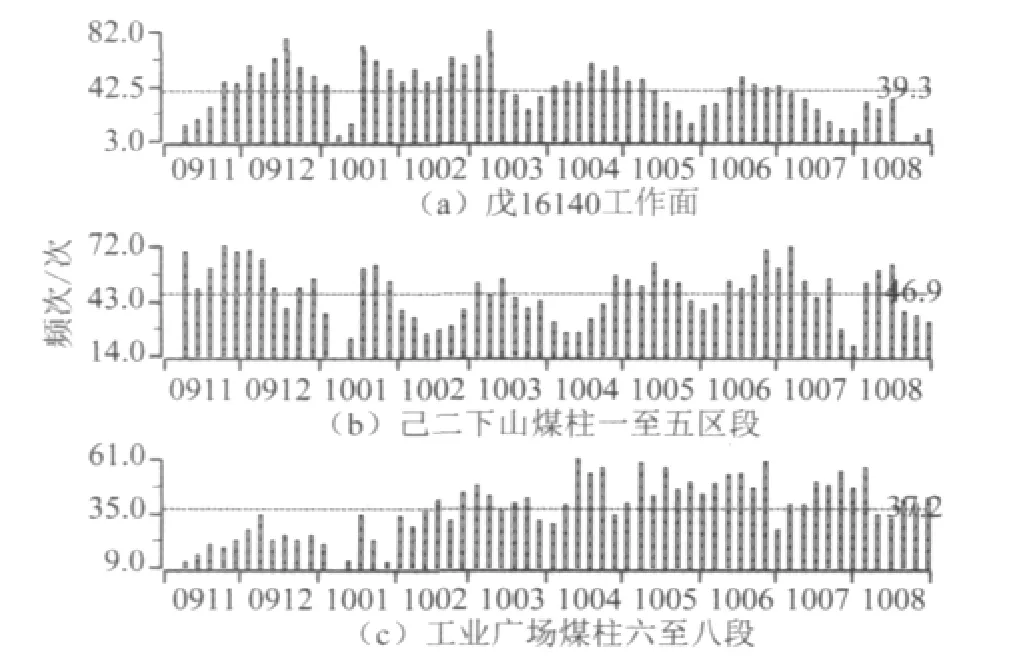

通过3个区域同期发生矿震的频次指标,对3个区域的相关性进行了分析,查找无采掘活动区发生大量矿震的原因。

3个区域的5日频次见图2,可以看出,戊-16140工作面与工业广场煤柱与己二下山煤柱一至五区段的频次具有几乎相同的周期率,进一步说明,工业广场煤柱与己二下山煤柱一至五区段的微震活动主要受戊-16140工作面开采活动的影响。

图2 3个区域5日频次图

2009年10月前,因存在己16-17-22062工作面采动的复合影响而难以辨识。从2009年11月以后的数据判断,可清晰辨识出戊-16140工作面与工业广场和上下山煤柱区的微震活动密切相关,此时戊-16140工作面采至距工业广场煤柱区西缘约260m。考虑到10月份数据的可比性不强,实际影响距离可能达到300m左右。

工业广场保护煤柱和上下山煤柱区的微震震源深度,存在两个显著的震源中心,分别为以-508m和-650m为中轴线上下摆动。尤其戊-16140工作面开采临近工业广场保护煤柱边缘后更加显著(见图3),表明在戊-16140工作面的采动影响下,使该区域戊底板一定范围(波及到己二下山)和顶板广大范围(波及到丁二上山)产生了破裂。

图3 工业广场和上下山煤柱区的微震震源深度分布图

4.1.2 己组煤采动引发矿震分析

己16-17-22062工作面开采距己组工业广场煤柱西缘约350m时,可对工业广场煤柱和己二下山煤柱一至五区段产生影响;相距约300m时,可产生显著影响,引发强度较高的矿震活动,并可在上下山巷道有岩爆和冲击显现。曾引发的最强矿震为ML2.1级(5.5×106J)。其对工业广场和上下山保护煤柱区的影响作用显著大于戊-16140工作面的采动影响。

2009年8月-2009年11月,工业广场煤柱和己二下山煤柱一至五区段发生了19次ML≥1.0级较强矿震。此期间,戊-16140工作面回采距己组工业广场煤柱西缘480~380m,对工业广场煤柱区域未见显著影响;己16-17-22062工作面距己组工业广场煤柱西缘300m,2009年11月,己16-17-22062工作面停采后,工业广场和上下山煤柱的微震频次和能量显著降低,由此推断,该区域此期间主要受己16-17-22062工作面回采的影响。据此判断,2009年7月份因存在己16-17-22141工作面的采动影响而难以分辨,推测己16-17-22062工作面开采距己组工业广场煤柱西缘约350m时,应可对工业广场煤柱和上下山保护煤柱区域产生影响,而相距约300m时,则可显见产生显著影响。引发的较强矿震活动,并可在己二下山煤柱一至五区段和丁二上山相对应区段巷道有冲击或岩爆显现,其影响作用显著大于戊-16140工作面的采掘扰动。

4.2 孤岛工作面

由于戊-16120孤岛工作面的存在,造成局部应力增强。己16-17-22122工作面掘进和相邻戊-16140、己16-17-22141和己16-17-22062工作面回采期间,较强矿震沿己16-17-22122工作面走向在工作面中部呈条带状分布,极可能是顶部存在的戊-16120孤岛工作面所致。

强矿震震源大多发生在己16-17-22122顶板和底板。在己16-17-22122工作面回采过程,可能带来一定的矿压问题。

4.3 下分层工作面切眼外错

2009年12月27日至2010年2月19日,施工的己16-17-22122切眼连续3次冲击地压显现,此位置切眼外错首分层己16-17-22121切眼25~37m,且上部存在戊-16120孤岛工作面,是应力叠加造成的局部应力增强,见图4。

图4 己16-17-22122切眼冲击地压显现位置图

4.4 上分层工作面遗留煤柱

2008年4月23日,己16-17-22062回风巷900m处发生冲击地压。该位置上部首分层己16-17-22061工作面里段炮采停采线至外段综采开采切眼之间遗留的煤柱,是造成应力集中的最可能因素,见图5。

图5 己16-17-22062风巷900m处冲击地压显现位置图

5 采矿地质条件因素

5.1 丁组煤层临近断层开采动力响应

二水平丁组煤层开采,推进到较大型断层300m以内范围,可引发ML1.5级以下(5×105J)的矿震,引发的最高矿震强度为ML1.4(3.2×105J)。

丁5-6-22121工作面开采推进1000m以内过程中微震活动很少。2010年2月初在相距断层580m左右时,微震频次开始增多,但无高能量释放,能量级别均在3.3×103J以下(0.2级)。3月下旬接近断层270m左右时,发生两次ML1.2和ML1.4级的较高能量微震,5月份微震活动开始显著降低,5月底终采后,微震活动逐渐衰减殆尽。

5.2 戊、己组煤层临近断层开采动力响应

5.2.1 沿上下山煤柱西侧己组切眼内侧的己组小断层

沿己组切眼内侧的己组小断层带延伸方向,存在一个北东向较强矿震集中分布条带,震源平面向西南倾斜,特别是在己16-17-22161工作面内密集发生强矿震。

据此推测,在断裂带两侧,地质弱面仍有延伸,今后在此带附近采掘,可引发该条带内反复发生多次高能量微震。目前引发的最高矿震强度为ML1.4(3.2×105J)。

5.2.2 沿上下山煤柱西侧己组工作面中部的戊组小断层带

沿己组工作面中部的戊组小断层带,存在一个北东向较强矿震集中分布条带,在2009年7月己16-17-22062工作面回采期间,曾引发断层带内发生7次强矿震。曾引发的最高矿震强度为ML1.9(3.7×106J)。据此推测,今后戊16120和己16-17-22122工作面在此带附近采掘,可引发该条带内发生较强矿震。

5.2.3 沿己二下山煤柱附近西侧的隐伏断裂带

沿己二下山煤柱附近西侧,存在一个近东西向强矿震分布条带,推测为一条隐伏断裂带。隐伏断裂带西缘距己16-17-22161工作面进风巷300m、回风巷620m。在己16-17-22141和戊16140回采到该带附近,引发该带内12次强矿震,最高强度ML1.9(3.7×106J)。

6 结论

根据十一矿发生的冲击震动灾害成因,目前阶段认识到4种基本类型。

(1)顶板运移诱发型矿震、岩爆和冲击地压。戊组和己组采掘活动邻近己组工业广场煤柱西缘350~300m,其基本顶弯曲下沉拖曳和周期破断,可对一至五区段产生显著作用,导致该区域发生矿震、岩爆和冲击地压。

(2)局部应力叠加煤体压缩型冲击地压。己组下分层切眼或停采线外错、上分层工作面遗留煤柱和上个煤层组(戊组)遗留的孤岛工作面,造成己组局部应力集中,采掘到此部位附近,可发生煤体压缩型冲击地压。

(3)断层活化运动型矿震和冲击地压。采掘活动邻近已探明的断层时,可诱发已有断层活化运动,发生矿震。距较大型断层300m内诱发的危险性增高,距小型断层100m内诱发的危险性增高。当采掘活动产生的微震特别是高强度矿震呈条带分布现象,可判定存在隐伏断裂或地质弱面,距此条带100m后诱发冲击地压和矿震的危险性显著增高。

(4)深部爆破施工诱发型岩爆。己二-880m水平岩巷爆破施工过程中,记录到微震次数较多,目前分辨不出是否为爆破或微震,现场没有冲击、矿震特征显现,暂不能定量分析影响程度。

[1] 窦林名,何学秋.冲击矿压防治理论与技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2001

[2] 齐庆新,窦林名.冲击地压理论与技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2008

[3] 李铁,蔡美峰,王金安等.深部开采冲击地压与瓦斯相关性的探讨[J].煤炭学报,2005(5)

[4] 黄庆国,高润平.特厚煤层综放面高精度微震监测技术的应用[J].中国煤炭,2010(11)

[5] 李铁,蔡美峰,蔡明.采矿诱发地震分类的探讨[J].岩石力学与工程学报,2006(增2)

[6] 李铁,蔡美峰,蔡明.采矿诱发地震三个特征震源深度的探讨[J].岩石力学与工程学报,2007(8)

[7] 李铁,蔡美峰,蔡明.分层开采煤矿的矿震能量释放模型与能量释放谱[J].煤炭学报,2007(12)

[8] 寇建新,杨占标,巩思园,SOS微震监测系统在十一矿冲击危险监测中的应用[J].能源技术与管理,2010(6)

Analysis of microseism types during multi-seam mining in deep mine

Kou Jianxin1,2,Lv Youchang2,Li Hongjie3

(1.School of Safety Science and Engineering,Henan Polytechnic University,Jiaozuo,Henan 454000,China;2.Institute of China Pingmei Shenma Group,Pingdingshan,Henan 467000,China;3.Pingdingshan Tianan Mining Co.,Ltd.,Pingdingshan,Henan 467000,China)

Strong tremors happened several times during deep mining in No.11coal mine of Pingdingshan Tianan Mining Co.,Ltd.,causing serious potential hazard to the safety production.According to the data from the SOS microseism monitoring system,the applied earth geophysics,seismology and rock mechanics were used to study the tremor source physics,fluctuant physical field,laws of time-space series,distribution characteristics of time and space domain and their effects on mining actions.The microseism law was concluded,and four-type of tremors and their causes were determined,providing a scientific basis for the control of rock burst.

roof movement,mining-induced tremor,compressible impact,fault activation,motile tremor

TD713

A

寇建新(1970-),男,1993年毕业于焦作矿院采矿系矿建专业,学士学位,高级工程师,现主要从事采矿、冲击矿压防治研究。

(责任编辑 梁子荣)