朱耷的浮华与苍凉

_郑胜夏

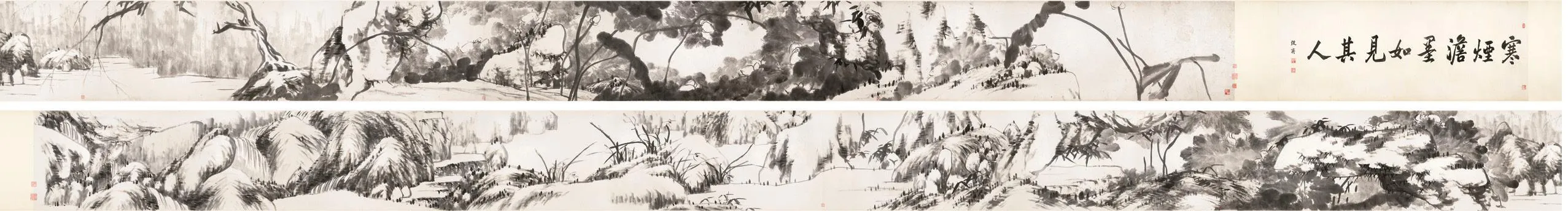

无意翻览画册,看到八大山人朱耷的一幅画:一杆铁青的枯枝,站着一只怪鸟,歪着头白着眼睥睨着远方,背景一片苍茫,或者说一片虚无。自己很喜欢国画,尤其是意境寥廓的山水画,每每览之,则若身临其境,快意于胸,陶然忘机于这黑白浓淡之间,甚有东篱之乐。而总觉眼前这八大山人之作,寥寥几笔,怪鸟枯枝过于萧疏荒寒,似不与我意趣相适,便草草翻去。

后观赏白石老人的画印,知齐老率性洒脱,不羁不绊,尺幅之间,一经挥洒,便气象万千。又看到了八大山人的那幅画,怪鸟依然睥睨着,枯枝依然散发着寒意,八大山人似欲借画言心事但又有所遮掩。究竟是什么,八大山人其人是否一如这画般狷介孤傲?

原来八大山人朱耷真正是以画为鉴,不是鉴照朝晖夕岚、如诗河山,而是鉴照自己锦衣玉食,过眼皆空,繁华靡丽,终成一梦。

朱耷乃明宗室之后,是时满人尚在白山黑水间狩牧,他年少轻狂,常以诗画娱志,生活风雅侈泰。在他十九岁时,满人铁骑入关,定鼎中原。从此他由王孙贵胄变为孤臣遗民,沦落于市井江湖,一如张岱、黄宗羲。前朝气数已尽,但他们深情难迁,或退隐草野,或逃入深山,与天籁晨昏为伴,以自己的方式拒绝满人相邀,持节守操。

神州陆沉,身世浮沉,繁华如过眼云烟,无尽的美好已在顷刻间幻灭,朱耷心中之悲怆可想而知。不知是他看破世事沉浮,还是以佛法为心灵皈依以掩饰自己切肤铭心的家国之痛,后来他削发为僧,遁入空门,修性于南昌北兰寺。禅宗潜移默化着其心智,从他作品的大量空白中,似乎能感受到他的悟,他的空。以其画技之高,后博得四僧之一的美誉,当然,这身外之名对他来说一如草芥,未尝挂怀。

然朱耷对偏离尘世的隐居生活心向往之,遂还俗构陋室而居,敝衲破屐,耕田凿井,日出而作,日落而息,做大清的寻常百姓。这间陋室每当明月之夕时,轻风叩扉,清辉洒窗,花木之影,摇映壁墙;而风雨晨昏之时,则狂风撼扉,骤雨灌屋,檐下室内流水潺潺,这是他在高庐华屋中无法感知的别样凄冷。

朱耷每每忆及往事,故国之思常从心间溢出,则登高北望,长恸不已,泫然失声。半生如是,在坎坷中艰难度过,怎奈在他天命之年,又发狂疾,一如阮籍,蔑理轻法,遗落世事,时而长哭,时而大笑,视闹市若无人。也有人说他是因名声太大,大清权贵意欲结纳,他心中郁结,佯作癫狂,以全身远祸。无论怎样,他的时恸时笑,却是心中无限悲凉绝望的显露,处于熙熙攘攘的人世间,却举目不见如己者,心中大明的情结与当下格格不入,何尝不是英雄穷途?不恸哭又当如何?

于是常常以画寄寓自己的曲折幽微情思,表达对前朝往事的无尽眷恋。而这种情思绝不能一览无余地表达,于是在宣纸中,简、空、悲、冷成为其作品主格调,全无文人的洒脱闲适,他画石多取一角,画水多取一边,画树多取一枝,画松画兰多取其幽,画鸟画鱼往往形态怪异,白眼兀傲,寥寥几笔,却总成奇崛寒寂之境。然而,此种画法影响却极为深远,恐不为朱耷生前所知。

朱耷一生所画甚多,所用之号又甚多,然而仅仅能记起其中的两个。一是“雪个”,一是“八大山人”。两个名号皆怪诞。“雪个”顾名思义当是傲然一身立于冰天雪地中。个字又犹如竹叶,朱耷之意又似以傲雪之竹自况,“雪”是其高洁之操,“个”是其孓然之姿。国画大师吴昌硕诗中亦赞道:“石迸竹生根,中有雪个魂。江头无杜甫,谁赋哀王孙。”

而“八大山人”四字竖排连写,有人解到:前二字连写似“哭”又似“笑”,后二字连写似“之”,意为哭之笑之,即哭笑不得。个中滋味,他体味得尤为深切,他毕生所恋绝非在于当世,故国往事若昙花之美,深深根植于他心中,遥思往事,已为陈迹,情何以堪?当哭!然而满清初主华夏,过于敏感,对文人往往捕风捉影,以文字而入狱,哭,又不能酣畅淋漓地哭。笑,那满心悲苦又当何措?半世以来,他的心灵都徘徊于哭笑之间,故而其作品往往倔强不守常态,多为白眼鱼鸟,残山剩水,意境荒寒,也正如他所言:墨点不多泪点多。

而正是他故国的毁灭,内心的深切眷恋才促使了他的蜕变,世间少了一介贵胄,多了一个有独立品格的画家,这对于八大山人朱耷来说,不知是幸耶?不幸耶?

再看那幅画时,方知睥睨远方的白眼鸟就是八大山人的自况,而画面的留白正是他身后兵燹烟消,浮华淡褪,剩下的虚无般的苍凉。八大山人不欲人知己心所思,而以笔墨在宣纸上构筑自己的内心世界。他又如庄子般,眼极冷,心极热,他以冷眼看鸟,怪鸟亦以冷眼相对,看他踽踽独行在长满藓苔的孤僻山径上,看他长歌当哭,看他灵魂挣扎。

知朱耷者,当是残山剩水间的白眼鱼鸟吧?