亚洲巨灾划分研究

李志强 徐敬海 李晓丽

1)中国地震局地质研究所,北京 100029

2)南京工业大学,南京 210009

0 引言

在地球几十亿年的历史中,自然环境始终在不断变化着。自从有了人类,这些变化有一些以直接危及人类生存的方式显现,在各种记录中,这些变化被认为是“灾害”。在人类的发展历史中,人类与各种灾害之间,一直处于相互影响、相互制约的发展之中,人与人和人与自然环境之间的各种矛盾和斗争,推动着社会的发展。自然灾害的形成有2个基本条件,第一是自然变化的程度,我们简称之为灾变;第二是受灾体易损性。灾害具有自然与社会双重性。

影响灾害的因子一般我们认为包括:致灾因子(灾变活动)——主要有气象灾变、洪涝灾变、海洋灾变、地质灾变、地震灾变、生物灾变和人类活动引起的人为自然灾变;社会受灾体——主要包括人口、财产、资源、环境等;社会承灾能力——主要有受灾体易损性、社会可接受灾害影响程度和减灾能力。

而灾害造成的损失包括危害人类生命和身心健康、损坏人类劳动创造的物质财产、破坏生产、影响社会功能和秩序、破坏人类赖以生存与发展的资源与环境。灾害损失包括直接灾害损失、间接灾害损失、衍生灾害损失。

为了度量灾害严重程度和损失程度,目前已经研究出了许多的方法。特别是单个灾类的评估,已经有了若干成熟的方法。为了横向评估灾害严重程度和损失程度,在灾害评估的基础上,又发展了灾害损失的分级评估研究。目的是为了以一种简单明了的方式反映灾害的严重程度。

近两年来,在亚太地区接连发生的飓风、洪水、地震、海啸等重大自然灾害事件,给有关国家造成严重损失,因此加强防灾减灾、救灾区域跨国合作的重要性日益提升。确立亚洲巨灾灾度的划分标准,在灾害外交与合作上也具有重要意义。

1 灾害的分级与巨灾划分研究

赖特等(Wright et al.,1979)建议的灾害等级的表达式是:社会财富和基础设施与灾害损失的比值(最初的提法是“影响比”(impact ratio))。公式表达为:损失/(受损社区财富+受损社区基础设施价值)。贝茨等(Bates et al.,1987)提出了以GDP来进行度量的方法,财产损失值/社区GDP。

马宗晋等(1990)、赵阿兴等(1993)提出了“灾度”的概念,用以表征自然灾害损失绝对量的分级标准。

表1 灾度等级划分标准Table 1 Standards for disaster magnitude classification

于庆东(1993)提出了圆弧判别方法,以死亡人数和经济损失的平方和表示灾度,使等级在整个象限空间内无缝分布,从而改进后的算法可以对所有的灾害进行等级判定。冯利华(1993,2000)、冯利华等(1996)将死亡人数、受伤人数和直接经济损失的数量折算为规范化指数,提出灾害损失的定量计算方法。冯志泽(1994)根据地震成灾机制,将直接经济损失、间接经济损失和救灾投入作为经济损失,用一次地震造成的死亡、重伤人数和经济报失3个因子计算出灾害指数,并依据灾害指数将灾害损失划分为Ⅰ~Ⅺ级。任鲁川(1996)提出借助模糊数学方法用隶属度来判断灾害属于灾度等级的程度。高庆华等(1997)发表专著《自然灾害灾情统计标准化研究》。张传芳等(2007)从属性区间识别理论的角度,结合自然灾害损失评估指标体系,给出了对自然灾害损失评估的属性区间识别理论模型。高建国(2008)基于汶川地震的研究,总结了过去灾度的4个特征,提出了灾度的空间三维定义。代博洋等(2009)基于灾度概念及改进算法,结合物元理论,提出了自然灾害损失等级划分的可拓学算法,建立了基于物元理论的自然灾害损失等级划分模型。

归纳起来,上述关于灾害等级定量计算所采用的方法主要有:圆弧判别法、对数函数法、比率法、加权累积法、物元分析法、灰色关联法等。

从以上研究可以看出:由于不同灾种间自然变异机制不同,无法考虑造成灾变的物理量;单一指标难以反映灾害的破坏程度;死亡人口、重伤人口、受灾人口、经济损失、受灾面积、受灾时间都被广泛应用;死亡人口、经济损失是最常用的衡量指标;这些指标的适当组合可以作为衡量指标。

2 亚洲巨灾划分标准研究

本文基于多个项目和课题的研究成果进行亚洲巨灾划分研究。主要数据源有亚洲巨灾事件调查2008BAC44B01-01、ADRC(亚洲灾害数据库)、CRED International Disasters Database(灾害的流行病学研究中心国际灾害数据库)、EM-DAT(CRED灾害数据库的另一个版本)、World Catastrople Database(世界巨灾案例数据库),这些数据覆盖了亚洲过去100年18,000个灾害。

亚洲是一个自然灾害种类繁多、灾害发生频繁、受灾严重的地区。从EM-DAT数据库分析,近年来全世界台风、洪水、干旱、地震等自然灾害的发生次数及受害人数呈上升趋势,但其中接近90%集中在亚洲。

国际上巨灾没有统一的定义。经合组织(OECD)强调巨灾是其造成的大量人员伤亡、财产损失和基础设施的大面积破坏,以及在应对时,需要成员国之间的通力合作和帮助。美国联保保险服务局(ISO)定义巨灾为造成至少2 500万美元的直接承保财产损失,且影响相当数目的保险人和被保险人的事件;瑞士再保险公司将这一损失额确定为3 870万美元;慕尼黑再保险公司则认为,如果自然灾害发生后,受灾地区无法依靠自己的力量来帮助自己,而必须依靠区域间或国际援助,那么这场自然灾害就可以定义为巨灾。马宗晋等把死亡10 000人以上,直接经济损失(按照1990年价格计算)≥100亿元人民币视为特大灾害,即巨灾;Mohamed Gad-el-hak等把死亡1,000人以上,或受灾面积>100km2定义为巨灾(Enormous Disaster)。

综合考虑,本文比较趋向慕尼黑再保险公司的巨灾定义。巨灾(large-scale natural disaster)定义为一次自然灾害过程其影响范围和影响程度已经严重超过受灾地区的承受能力,需要动员受灾地区的各种力量予以救助和恢复,并需要周边地区甚至国际援助的灾害。直接经济损失(direct economic loss)定义为一次自然灾害过程造成的物质形态的破坏,包括:房屋建筑、公共设施、设备、物品等物资破坏带来的损失,以及粮食减产、耕地损毁、牲畜死亡等农林牧渔的产业损失。受影响人数(number of Affected people)定义为一次自然灾害过程造成生命财产安全受到严重影响,需要给予紧急救助的人口数量。

2.1 亚洲巨灾划分的因子选择

由以上分析可以得出,死亡人口和直接经济损失是最主要的2个指标,其中经济损失一般均是指直接经济损失。但在2008年的中国南方特大冰冻灾害中,死亡人口和直接经济损失都不大,由于交通困难造成的间接和衍生经济损失十分巨大,受灾影响人口和受灾面积更是达到半个中国之多。随着亚洲各国经济实力的增长,减灾能力均有较大提高,因灾直接死亡人口和直接经济损失增长减慢,受灾影响人口数和受灾面积、受灾影响天数增长明显。受灾面积和受灾影响天数这样的指标,不同灾种差别很大,不容易横向比较,在很多灾评指标中,因灾影响人口都被当作一个指示影响范围的重要指标。基于这些考虑,我们在巨灾划分中使用死亡人口、直接经济损失和受影响人口这3个因子指标。

从表2可以看出,过去的100多年中,因灾死亡人数明显减少,受影响人口明显增大,经济损失明显增大。在近20年间,受影响人口和经济损失比重明显增大。

2.2 评价因子的表达形式

灾害等级的因子,在各种公式中以绝对量和相对量2种方法为主。

以灾害等级的因子绝对量作为灾害等级标准:如使用死亡人口数,经济损失数等。在对比测试中发现有以下几个问题:针对不同类型的灾害,等级划分绝对量差距较大,如地震灾害巨灾为1万人,泥石流巨灾为1千人;不同专家提出的标准绝对量差距较大,不同的保险公司提出的经济损失标准差距较大;目前的标准中人员死亡标准针对亚洲标准存在较明显的不足。以死亡1万人为例,对于人口少的国家不容易达到。

表2 1900—2011年亚洲10年分段灾害人员死亡、受影响人口、经济损失统计表Table 2 Statistics of the deaths,population affected and economic loss caused by disasters per ten years from 1900 to 2011 in Asia

以灾害等级的因子相对量作为巨灾标准:如采用死亡人口与总人口的比值、经济损失与GDP的比值等。在对比测试中发现:

(1)以死亡人口为例,有的巨灾死亡几十人,而有的灾害死亡几十万人,这样与总人数的比值相差太大,简单分级很难比较。

(2)以台风过境为例,很可能覆盖近百个县市,确定受灾地区总人口和GDP值在很多时候都是不可能的,这样很难取得相对值。亚洲地区,特大灾害往往取该国家的总人口和总GDP作为相对值的分母,由于亚洲国家大小规模差别很大,这样会使不同国家的对比十分困难。

(3)对亚洲灾害数据库进行分析,我们发现由于死亡人数、受灾人口和经济损失在数量级上差别巨大,采用类似灾度的简单表格形式是难以对比的。

(4)对亚洲灾害数据库进行分析表明,如果一个灾害被认定为巨灾,死亡人数、受灾影响人口和经济损失至少有1个数或2个数的数量级很大。对这3个数分别取以10为底的对数后,对数和对巨灾有明显的指向。在前人工作中,也有的采用对数进行灾害等级划分。

基于以上考虑,本文尝试不使用表格方式进行巨灾划分,而使用绝对值指标进行对数求和组合计算,提出以下计算公式

其中,D为分级计算结果,无量纲;P为死亡人数(单位为:人);K为受影响人数(单位为:人);E为直接经济损失(单位为:百万美元);A1、A2、A3为计算中的权值。

对这个公式的思考如下:由于我们认为死亡人数、受影响人数和直接经济损失3个因子共同决定了一个巨灾的判定,也就是说我们认定这3个因子对最后判定结果影响一样大。也就是说:

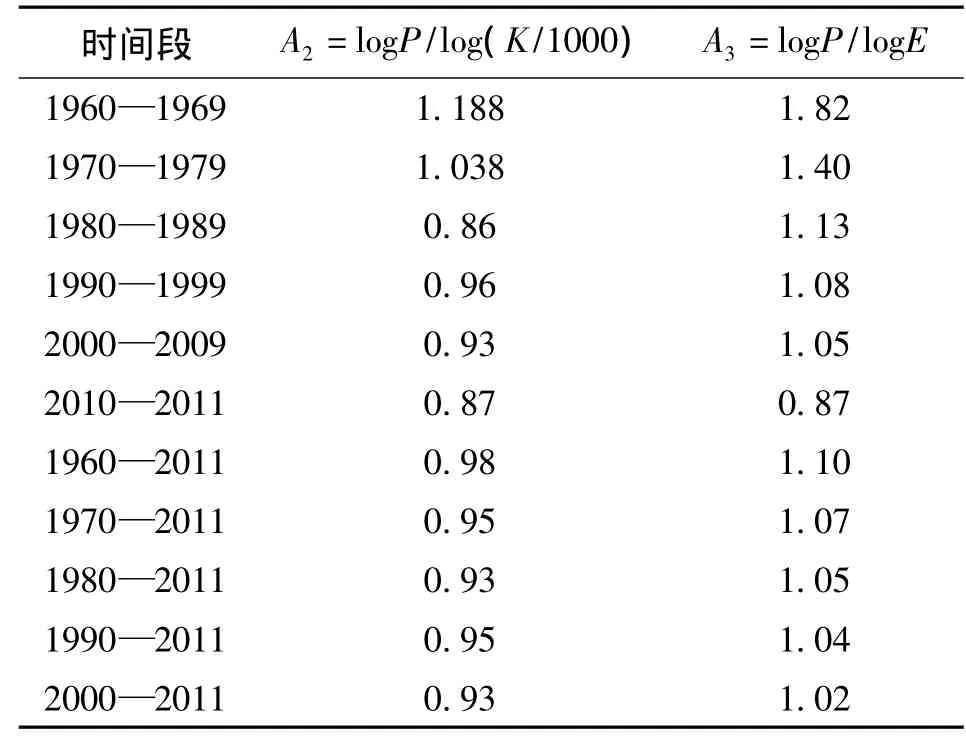

为了计算权值,我们在这里P、K、E不取单次灾害,而是取亚洲过去数年所有自然灾害的死亡人数、受影响人数和直接经济损失的合并后的对数值(表3)。

表3 1960—2011年亚洲多年分段灾害人员死亡、受影响人口、经济损失对数值及相互差值统计表Table 3 Statistics of the logarithms and their differences of the deaths,population affected and economic loss caused by disasters from 1960 to 2011 in Asia

由表3可以看出,在距今的52年、42年、32年、22年、12年中,受影响人口(人)与灾害死亡人口总数(人)的对数差log(K)-log(P),稳定在3.4左右,在近几年还有上升的趋势,这与我们对灾害影响的观察是一致的。如果我们把受影响人口统计单位改为千人,这个对数差将稳定在0.4。

也可以看出,在距今的52年、42年、32年、22年、12年中,受影响人口(人)与灾害经济损失总数(百万美元)的对数差log(K)-log(E),稳定在3.6左右。同样如果我们把受影响人口统计单位改为千人,这个对数差将稳定在0.6。

同样可以看出,在距今的52年、42年、32年、22年、12年中,灾害经济损失总数(百万美元)与死亡人数(人)的对数差log(E)-log(P),稳定在-0.2左右,而这个差值一直在减小,这也和我们观察到的经济损失一直在增长,人员伤亡一直在减小所对应。

由于将受影响人数量纲改为千人,计算结果会比较稳定,所以把表3中的受影响人数量纲改为千人为单位,在表4中重新计算。

由表4可以得出,logP/log(K/1000)、logP/logE多年平均的结果相当稳定,并接近于1,为此我们把A2取为1,A3取为1。

2.3 评价公式的选择

通过前面的分析,巨灾分级计算采用对数和方法对这3个影响因子进行组合。最后提出的等级计算模型为

其中,D为分级计算结果,无量纲;P为死亡人数(单位为:人);K为受影响人数(单位为:千人);E为直接经济损失(单位为:百万美元)。

如果一次自然灾害过程涉及多个国家或地区的:死亡人数由涉及的多个国家或地区的死亡人数相加。受影响人数由涉及的多个国家或地区的受灾影响人数相加。各个国家和地区的直接经济损失的计算方法为:以当地货币单位折算灾害发生国家或地区的直接经济损失值。按照灾害发生时的汇率,将直接经济损失值转换为美元。直接经济损失值按2010年不变价格计算,以美元为单位。

采用表达死亡人数影响因子为log10(P+1),其中用P+1是为了消除在某一灾害死亡人数为0时对其取对数无意义,从而造成公式无法计算。巨灾造成的受灾人口数目是巨大的,因此该影响因子以千人为单位,经济损失采取百万美元的方式,这样整体上不同影响因子之间对灾度的影响能保持基本均衡,不会出现某一因子对灾度计算的贡献率过高,而忽略了其他因子。

表4 1960—2011年亚洲多年分段灾害人员死亡、受影响人口、经济损失对数比值Table 4 Logarithm ratio of the deaths,population affected and economic loss caused by disasters from 1960 to 2011 in Asia

3 分级计算和巨灾的对比

按照该公式,对我们搜集整理的亚洲自然灾害数据库中所有自然灾害数据进行计算评分,结果见表5。

按照上述公式计算后,取得了总共54个>10、102个>9、178个>8.0的大灾案例。

经与多个灾害数据库(亚洲巨灾事件调查2008BAC44B01-01报告、EM-dat分析报告、CRED分析报告、ADRC分析报告、世界巨灾案例数据库分析报告)对比后,可以确认一般意义上的亚洲区域巨灾均在>8.0这个表中,为此,将分级计算结果D>8.0,定义为巨灾。

4 讨论

关于巨灾的评判标准,特别是亚洲地区巨灾的评判标准,一直有较大的争议。经过多轮次的对比分析,采用死亡人口、经济损失和受影响人口作为主要的评判标准,已经初步达成共识。这样的结果,也适合在更广泛的空间中进行对比分析。之所以增加受影响人口这样一个指标,是因为现在各国各地区抗灾能力普遍提高,死亡人数明显下降,衍生损失明显增多,但是衍生损失计算困难,远不如受影响人口获取方便。

由于CRED灾害数据库部分数据来源特别是中国地区数据与我们的统计数据会有一些差别,一般会偏大一些。其中直接经济损失的计算,有些国家和地区的数据来源于保险公司的计算,这些经济损失数据包含了一部分衍生损失。受灾影响人口数个别灾害数据也偏大。同时有个别灾害案例我们认为并不适合视为自然灾害案例,为保持原始数据的一致性,我们未对原始数据做修改。这个可能会有少数有争议灾害案例进入到巨灾范围里。为对比这样的计算结果,我们未做剔除。

?

?

?

?

这3个因子由于是采用对数方式,受影响人口取为人、千人、万人,直接经济损失取为百万元、亿元,最后对所有灾害的D值来说,都是同步增大或减少,不影响D值的排序结果。

这个公式计算比较方便、简洁,适宜用于比较亚洲国家不同区域不同自然灾害类型的损失程度。

在之前的研究(徐敬海等,2012)中,也尝试过利用经济损失/GDP受损人口/灾区人口的方式作为相对因子进行计算,这样实际上相当于用4个参数进行计算,很多亚洲地区和国家的这些数据获取困难,对比分析时,有较多缺失。

代博洋,李志强,李晓丽.2009.基于物元理论的自然灾害损失等级划分方法[J].灾害学,24(1):1—5.

DAI Bo-yang,LI Zhi-qiang,LI Xiao-li.2009.A method of classing natural disaster loss based on matter-element theory[J].Journal of Catastrophology,24(1):1—5(in Chinese).

冯利华.1993.灾害损失的定量计算[J].灾害学,8(2):17—20.

FENG Li-hua.1993.Quantitative calculation of disaster loss[J].Journal of Catastrophology,8(2):17—20(in Chinese).

冯利华.2000.灾害等级研究进展[J].灾害学,15(3):72—76.

FENG Li-hua.2000.Development in research of disaster grade[J].Journal of Catastrophology,15(3):72—76(in Chinese).

冯利华,骆高远.1996.洪水等级和灾情划分问题[J].自然灾害学报,5(3):89—91.

FENG Li-hua,LUO Gao-Yuan.1996.The classification of flood grade and disaster degree[J].Journal of Natural Disasters,5(3):89—91(in Chinese).

冯志泽.1994.地震灾害损失评估及灾害等级划分[J].灾害学,9(1):13—16.

FENG Zhi-ze.1994.Loss Evaluation of Earthquake Disaster and Classification of the Disaster Grade [J].Journal of Catastrophology,9(1):13—16(in Chinese).

高建国.2008.灾害对社会影响和损失大小的一个可量化值[J].中国人口资源与环境,(18):588—590.

GAO Jian-guo.2008.A quantitative value of the disasters on the social impact and the size of loss[J].China Population Resources and Environment,(18):588—590(in Chinese).

高庆华等编著.1997.自然灾害灾情统计标准化研究[M].北京:海洋出版社.

GAO Qing-hua,et al.1997.Researches on Natural Disaster statistics Standardization[M].China Ocean Press,Beijing(in Chinese).

马宗晋,李闽峰.1990.自然灾害评估、灾度和对策[A].见:中国减轻自然灾害研究.全国减轻自然灾害研究讨论会论文集.北京:中国科学技术出版社.

MA Zong-jin,LI Min-feng.1990.Natural Disaster Evaluation,Disaster Magnitude and Strategy[A].In:China Natural Disaster Reduction Research,Collection of National Natural Disaster Reduction Research.Chinese Science and Technology Press,Beijing(in Chinese).

任鲁川.1996.灾害损失等级划分的模糊灾度差别法[J].自然灾害学报,5(3):13—17.

REN Lu-chuan.1996.The measurement method of fuzzy disaster degree for classification of disaster loss[J].Journal of Natural Disasters,5(3):13—17(in Chinese).

徐敬海,聂高众,李志强,等.2012.基于灾度的亚洲巨灾划分标准研究[J].自然灾害学报,21(3):64—69.

XU Jing-hai,NIE Gao-zhong,LI Zhi-qiang,et al.2012.Disaster magnitude-based Asian catastrophe criterion for classification [J].Journal of Natural Disasters,21(3):64—69(in Chinese).

于庆东.1993.灾度等级判别方法的局限性及其改进[J].自然灾害学报,2(2):8—11.

YU Qing-dong.1993.The limitation and improvement of the method of disaster situation grade measurement[J].Journal of Natural Disasters,2(2):8—11(in Chinese).

赵阿兴,马宗晋.1993.自然灾害损失评估指标体系的研究[J].自然灾害学报,2(3):1—6.

ZHAO A-xing,MA Zong-jin.1993.Appraising study for the loss evaluation system of natural disasters[J].Journal of Natural Disasters,2(3):1—6(in Chinese).

张传芳,杨春玲.2007.基于属性区间识别理论的灾害损失等级划分[J].数学的实践和认识,37(2):61—66.

ZHANG Chuan-fang,YANG Chun-ling.2007.Classification of Disaster Loss Based 9n the Attribute Interval Recognition Theory[J].Mathematics in Practice and Theory,37(2):61—66(in Chinese).

Bates F L,Walter G P.1987.Disasters and Social Change[J].Sociology of Disasters,291—331.

Mohamed Gad-el-Hak.2008.Large-Scale Disasters:Prediction,Control,and Mitigation[M].Cambridge University Press.

Wright J D,Peter H R,Sonia R W,et al.1979.After the Clean-Up:Long-Range Effects of Natural Disasters[M].Sage Publications,California.