明代前中期西北四镇边粮来源浅探

喻堰田

(甘肃省靖远师范学校 历史教研室,甘肃 白银 730900)

明代在西北边防线上,边军的粮饷供应占据着重要地位,是整个北边防御体系的物质基础,是军队能否长期驻守并在军事冲突中制胜的重要因素。关于明代边军粮饷供应途径,吴晗和王毓铨两位先生在研究明代的军兵、军屯、军费和边饷时有所提及,①见吴晗《明代的军兵》,载于《吴晗史学论著选集》卷2,人民出版社,1988年;王毓铨《明代的军屯》,中华书局,1965年,等等。但未做进一步研究。拙文仅拟在前人研究的基础上,就明代前中期西北四镇的边粮供应途径做进一步探析,以期有益于明代西北军事史和明代粮食供应的研究。

一、西北四镇与边粮

明初为了巩固北方边防,设辽东、宣府、大同、延绥四镇,继设宁夏、甘肃、蓟州三镇,而太原总兵治偏头,三边制府驻固原,亦称二镇,是为九边(关于九边学界尚无定论,拙文采信《明史·兵志》的说法),[1](P2235)构筑起了万里防卫体系。其中西北防线独占四镇,西起甘州亘宁夏,迄陕西要域以扼守西疆,羁糜西番,充分显示了西北边防在整个国家防御体系中的重要性。明廷在西北布置重兵防御蒙古铁骑,但重兵防御带来了边饷供应的困难。明初西北四镇的兵员及饷银供应简况见表1。[2]

明初的边饷供应多以实物为主,主要包括边粮和饷银,其中边粮主要包括月粮和行粮。月粮即明政府每月发给军士供全家生活的食粮。关于月粮的数额,洪武时期“令京外卫军月支二石,步军总旗一石五斗,小旗一石二斗,军一石。城守者如数给,屯田者半之”[1](P2064)。据此可知,一般军士月粮为一石(约等于今天的141.6斤),但军士(特别是边军)的月粮没有明确的规定,如马军为每月二石,防军为每月一石,实际上,在西北地区,多按照年景好坏和官兵家庭人口变化等情况确定粮食供给数额,如宣德十年(1425)山西行都司卫所旗军无家小者月粮六斗,调来操备者五斗,有家小者八斗[3](P744);正统二年(1437)陕西等卫边军有家小者月支粮六斗,无者支四斗五升[3](P745)。本来明初为了防御西北强敌驻守的军士就很多,政府除了供养军士外还要供养军士的家眷,月粮无疑是朝廷的沉重包袱。行粮指供给士兵本身的粮食,也称口粮。“凡行粮马草,专为从征军马而设。”[3](P730)对边防部队而言,专指他们在执行赴京操备、出哨、追剿、守墩、烧荒、修边、防秋等任务时,由政府支给的自身食用粮。行粮按路程和时日支给,亦无定规。一般来讲,出行于百里以外,五日以上时,方准支给,其数目按地域、路程、差遣种类,日支一升至一升五合或月支五斗不等。[4]

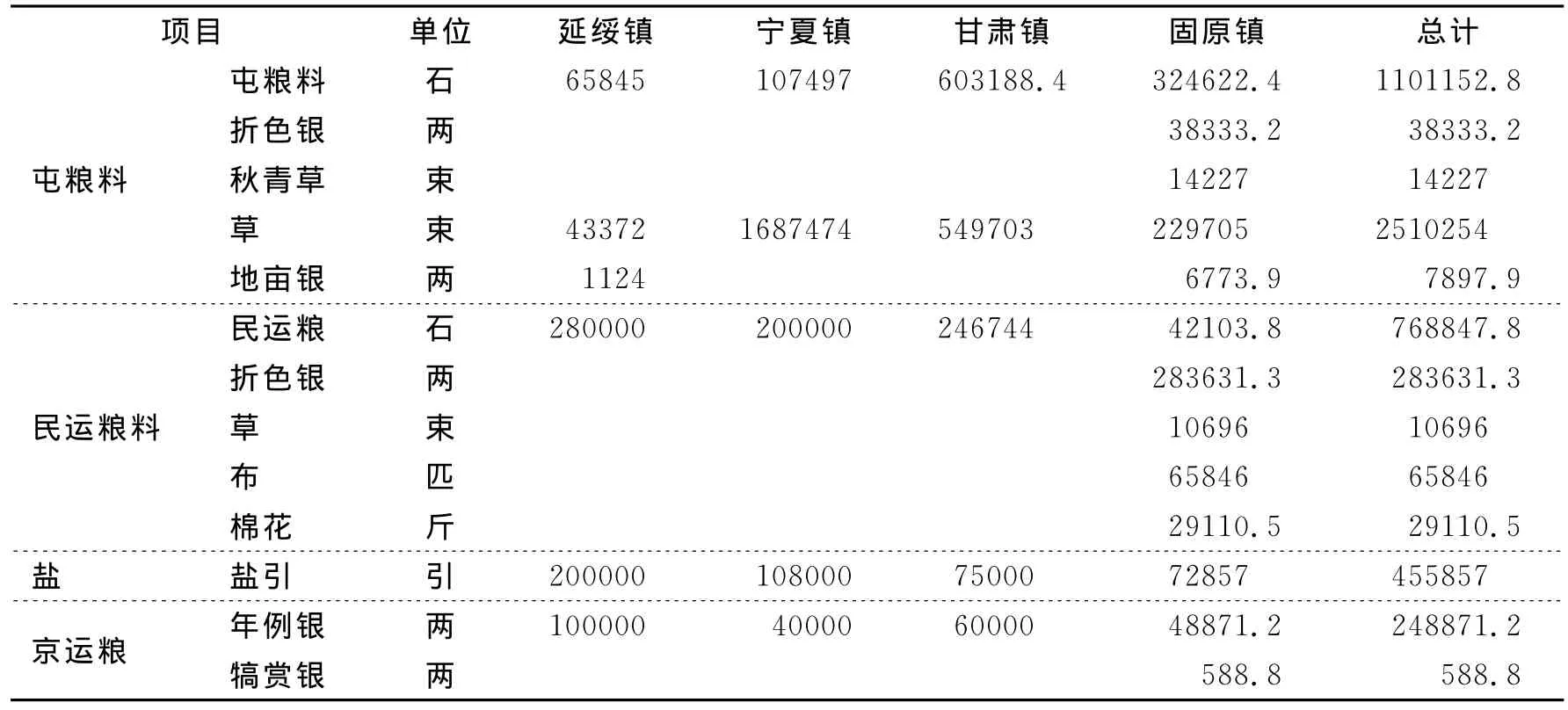

表1 明初西北四镇官军及边饷数目表

月粮是军费开支中的固定部分,户部可以根据四镇汇报的军士人数做出预算,而行粮则视部队调动情况而定,故很难做出预算,往往要临时上报并调拨。四镇边军是明廷保卫西北边疆的最主要力量,边粮则是维系边军生存的最基本条件,其在明代政治、经济、军事生活中有着重大意义。

二、明初西北边粮供应的主要途径

户部是明代边粮供应的中央管理机构,掌握各地的军马与所需钱粮,统筹边饷分配和调度。随着明王朝国力的变化,对西北民族的军事政策也发生了变化。在残酷的军事斗争环境下,供给西北的边粮除了粮料本色或折色的差别外,主要通过军屯、民运、盐引、京拨年例四种途径解决。

(一)军屯粮

明初,在“强兵足食”思想的指导下,西北边军一边从事防御,一边从事屯田。由于屯田者多数是士兵,故称军屯。明朝政府设立专管屯政的屯田官,并以屯田多寡、屯粮多少定政绩。经过屯田官兵的努力,屯田面积不断增大,明初陕西都司与行都司的屯田数额约为四万两千多顷。[3](P329~340)这样的数字在鼓励垦荒的措施下,自然不能代表军屯在西北的整体发展情况。到宣德年间(1426~1435),甘肃镇的军屯已达11691.5顷。

史书对明初军屯的赞誉之词颇多,然怀疑其作用的学者亦不少。①见孙承泽《春明梦余录》,北京古籍出版社1992年,第601页;王毓铨《明代的军屯》,中华书局,1965年,第210页;张松梅《试论明初的军饷供应》,《东岳论丛》,2004年第6期。由此可见,军屯的实际作用是有限的,且军屯的发展是受诸多因素制约的。明代的军屯事实上是一种耕战合一的制度。卫所官兵的本职是守边,至于屯田只有分配人力轮番耕战,加上调动频繁,故军屯的效果并不理想。西北四镇的边粮仍多仰仗内地转送,由于路途遥远,交通不便,不仅损耗巨大,且严重影响了军民的正常劳作,故太祖令五军都督府更定屯田法,“凡卫所系冲要都会,及王府护卫军士,以十之五屯田,余卫所以五之四屯田。”[5](P2910)除了重要卫所外,加大了地方军士投入屯田的比例。在劳动力缺乏的地区,则加派官军屯垦,如在洪武二十四年(1391)二月调陕西西安右卫及华阳诸卫官军八千余人到甘肃屯田,由官府发给农具和种子,[5](P3087)目的自然是为了增加军屯粮的产量。永乐年间,甘肃因屯垦效果不明显,军饷仍多靠凉州、巩昌、庄浪等卫或陕西布政使司转运供给。明成祖为解决这一问题,除了调拨庄浪与陕西、河南卫所军力支援屯垦外[6](P560~561),还采纳陕西行都司都指挥丁刚的建议,令总兵官费献将所率领的一万马步官军分成三班,更番往来甘肃一带备御,并于轮番时自带卫仓粮米以缓解军粮供应的压力。[6](P2099)

另外,土地肥力的不足、降雨稀少、生长期短等自然条件也严重制约了西北军屯的发展。甘肃地区土地贫瘠,除西宁卫的部分田地可耕种外,其他卫所田地由于肥力不足只能种一年歇两年,有的要三到四年才种一回。而甘州、山丹等六卫由于气温低寒,到四月时雪才融化完,且夏季较短,因此收成极低,由此引发军队缺粮就是常事了。[5](P3607~3608)边储依靠陕西布政使司供应,不仅国家财政负担极重,且陕西百姓每困运粮,辗转数月,耕种失时,对民生和边防都产生了重大影响。甘州等卫,因道路遥远,多命守军轮番到凉州运粮,往返路程上千里,军士不得已向当地富豪借贷,扣除高昂的利息后,每月仅得两三斗粮食,生活维艰,特别是有家眷的生活更加艰难,故逃亡的官兵逐渐增多。[7](P1201)至于宁夏一带,成祖即位以后,再次设置宁夏左、右、中、前四屯卫。永乐元年(1403)二月,四卫马步旗军共40213人,屯田军占14184人,共垦田8237顷,规模虽略小于洪武时期,但维持了大部分的军粮供应。[8]

除了上述无法克服的障碍之外,人为的因素是军屯瓦解的重要的因素之一。由于管屯官吏的失职及屯军的懈怠,在宣宗早期的时候,军屯的废弛已经很严重了。后来,豪强、卫官、内监等的隐占和侵夺对军屯的危害更大。宣德六年(1431)二月,陕西参政陈琰就意识到宁夏、甘肃的田地并非不可种,但因为肥沃点的田地都被豪强侵占了,只将卑瘠的土地交给屯军,导致输报官方的税粮减少甚至无收,兵士因为屯粮亏欠而饥饿困顿,明明陕西卫所军士守城者少屯种者多,却还是缺粮,有司疲于转运,可能是“卫官及管屯者,各图己利,不顾公家,凡屯军中有所差遣,不复拨补,即除其名而据其地”[7](P1069)。这种中饱私囊的现象较多,在史书中亦不乏记载。如宣德六年(1431)二月左屯卫指挥使张泰奏:“宁阳侯陈懋自宣德二年至五年,与都指挥阎俊等盗卖仓粮一万九千余石。……又私役军种田三千余顷,夺民水力,岁收之粟,召商贾收粜中盐。又与阎俊等遣军车几百辆,载大盐池盐往卖与西安、平凉等府。”[7](P1071)

军屯粮在明代西北边饷供应中一直处于主要地位。尽管军屯的过度开垦虽带来了如土地沙化、水土流失、军户逃亡、生态环境破坏等弊端,[9]但对解决军粮供应的难题,巩固明初西北边防,安定西北局势所做出的贡献,则是不能磨灭的。

(二)民运粮

边粮供应在无法依靠军屯之后,民运粮成了边饷来源的主要渠道。所谓民运粮就是指由人民输送粮食到边境地区,运送的物资主要是米、麦、豆、草、布纱、棉花等战备物资。民粮起运始行于洪武二十三年(1390),运输方式主要是采取就近对拨,如延绥镇由陕西、河南布政司供给,兰州、凉州、河州、岷州、洮州、宁夏、庄浪、西宁、临洮、甘肃、山丹、永昌等西北军卫的边粮由陕西西安的平凉、巩昌等府沿大路官仓纳粮供给。民运粮在很大程度上缓解了西北边粮供应的困境。从表2就可以窥见民运粮对于边粮供应的重要性。

表2 明初陕西四镇边粮原额表

但对于西北四镇来说,民运粮却是一种既费时费力又劳民伤财的工作,特别是将粮食运到部分边远卫所。明初陕西的人口主要分布在关中平原一带,距离边境相当遥远。比如从陕西运一石粮食到延绥镇,运费就高达银3两。为保障边饷供应的顺利,官府不得不发动大量的百姓运粮,这对陕西百姓来说是个极大的负担。监察御史蔡民玉早在洪武十三年(1380)就意识到“诸府州县以转输边郡,道远苦之”[5](P3573)的弊端。特别是甘肃镇的很多边仓都离军粮供给地陕西有数千里远,百姓要历尽千辛万苦才能把粮食输送到边仓。当时的榆林地区也是明朝的边境地区,这里到处都有沙漠,无法使用车辆运输军粮,只能依靠骆驼运输,一般要三天才能到达,到偏远的边堡最少要十多天才能运到。用骆驼运输的时候还得准备骆驼的粮草,这无疑再次加重了百姓的负担。

《明实录》中关于因路途险远给陕西军民造成边饷供应困难的记载很多。洪武三年(1370)九月河州指挥韦正看到这种情形后建议,可以让百姓将高于粮食价值的棉布、茶叶等物资运送到边境,让边境的军士自行贸易以交换所需的粮食,以此来减轻转运粮食的负担。[5](P1098~1099)洪武十二年(1379)五月,朱元璋致函秦王,希望他体恤元末以来百姓的辛劳……如果宫室修筑已完成,其余不急之工役,可以先行延缓。[5](P1927)永乐十年(1412)五月,陕西秦州百姓张源说,巩昌、临洮等府的夏秋税粮,本来是另用人民运到甘州,但两地相距二千余里,都是用牛车运输,中途的时候牛都累死了百姓也不愿运输了,所以建议将夏秋二税储存于本处的粮仓,等到耕作闲时用邻近州县的百姓,将粮食运送到兰州的仓库,再从兰州运到甘州,中间每50里设一个驿站,或用刑徒,或令官军转运,以减轻百姓的负担。事实上,这种粮食的转运困难,不仅存在于陕西四镇,也存在于整个北部边饷供应的各个环节中。

运粮输边是民户的正役,由于边地险远,长途运输浩费巨大,民运多派上等田地富裕人户,为了减轻陕西地区民运粮的负担,百姓常通过邻近州县百姓接力运输;政府有时还派刑徒或军人帮助转运民粮,主要行于甘肃等地;或是对担任边粮运输的民户给予一定优免,或免除差役,或免征民户此年部分税收等办法做为补偿,或转运其他高于粮食价值的物资如棉布、绢、棉花、茶、盐、农器等物来减轻负担,[7](P1660)甚至以输银两代运粮,如宣德三年(1428)巡抚陕西隆平侯张信等言:“陕西西安、凤翔诸府岁输粮草于宁夏、甘肃洮河、岷州镇卫,道路险阻,运致为艰。民往往赍金帛,就彼市纳。”[7](P841)后来,随着商品货币经济的发展,又渐将纳米色改为折银。西北四镇民运本色改为折色的大体情况是:延绥镇在正德七年(1512)将西安、延、庆三府尽征折色,嘉靖三十三年(1544)本折兼用,隆庆二年(1568)尽复本色;宁夏镇在正德七年(1512)坐派税粮并折银;甘肃镇在成化八年(1472)又将徽州府小麦改征折色。

(三)开中法

当军屯粮、民运粮仍不能满足军队需求时,另外一种边粮供应方式开中法应运而生。开中法就是政府召盐商把政府需要的物资运到规定的地方,领取“盐引”①“引”是盐商贩卖食盐的合格凭证,是官方计量盐数的基本单位。盐的计量分大引、引,大引400斤(明朝的1斤大约相当于今天的590克),小引200斤。,凭盐引到盐场支取盐,并在规定的地方销售,这是开中法的基本运作方式。明代开中制分为边仓纳粮中盐和召商运粮中盐。开中法的实行大致有四个步骤,即定则例、编勘合、入粟中盐、支盐。

首先,订立则例,出榜招商。开中的前提是当各边境地区遇到紧急情况需要粮草时,由总兵官、巡抚或驻守该地的户部管粮郎中向户部请求开中。户部根据需求地的米价或道路远近等情况,拟定盐粮交换的比例后向皇帝上奏,经批准后,发出榜文,进行公开招标。

其次,编订勘合、引目和底簿。户部在发出榜文前,要先编订盐粮勘合,交给需要的边境地方布政司、都司卫所及收粮的衙门。勘合上面清楚地记录商人的姓名,所中米粮、盐引的数目,每张勘合上的盐引总数不等,但对商人的数目则规定不能超过20人。另外还有勘合的底簿和流通的记录,这些都由管理运输的部门存档。底簿是运输管理部门与商人进行比对的凭据。流通记录主要记载的是商人的姓名和应该支付的盐引数目,作为年终查账用。引目则由运输管理部门交付给商人,作为贩运食盐的许可凭证。这些文件都由户部统一印发。

再次,商人入粟中盐。商人按照榜文的规定,将粮草运到指定的边仓交接后,拿到边仓发给交货的证明到管理粮食的衙门交管粮郎中查验,如果查验无误则填发户部所交的勘合,由领头的商人将勘合交给运输管理部门。运输管理部门将底簿和流通记录进行比对,按照交勘合的时间定支取盐的先后顺序,每年十二月一日为盐商支盐时间。

最后,到盐场领取盐,再到规定的区域贩卖。

开中法是临时性的措施,其实质是商人以力役和实物等方式为政府服务,并向国家换取盐的专卖权。[10]从洪武三年(1370)六月开始实行开中法后,由于各地卫所缺粮的情况经常出现,几乎每年都实行开中,且次数渐趋频繁。所谓的临时措施变成了定制,开中与边粮供应结成了紧密的联系。

开中法对于边境开发有着特殊的意义。明代盐法规定,各运司的盐都有固定的行盐地方,不许越境贩卖,对于输边开中的引盐也有具体规定。在西北四镇开中的盐主要是两淮、两浙地区的盐。商人在边仓纳粮,必须承担高昂的运费,如果粮食是从江南运来的话,基本上赚钱不多,稍不留神还会赔本。商人为了牟利,选择在边境地区召集当地百姓开垦荒地种粮,将所得粮食就近交纳,商屯由此逐渐兴盛。因为明朝一直重视西北边防,商屯兴起后,商人在陕西交纳粮食方便多了,在边塞屯种,既节省了运费,使商人更加富裕,也保证了边防粮饷的供应。

然而开中法无法保证粮食的固定收入,如果商人觉得无利可图,或是过于偏远等原因而不愿意纳粮中盐,朝廷就得想办法鼓励商人开中,如洪武二十三年(1390),甘肃、山丹等卫在开中后仍缺乏军储,因此命户部减免中盐则例,鼓励商人到甘肃纳粮,这才暂时解除了缺粮危机。[5](P3074)

随着明代边防政策的改变,从主动出击到攻击性防御,再到消极性防守,边境驻军的数量越来越多,军粮的需求也大量增加,而且随着边事的吃紧,导致军费大幅度上升,无法只靠屯田粮或民运粮来解决边粮问题,对开中纳粮的依赖日渐加深,且开中法的实行又能在一定程度上减轻百姓运粮的负担,开中法就成为边粮供给的重要补充途径。

(四)京拨年例银

军屯的废弛使屯粮大量减少,边储匮乏,此外,陕北四镇地区生产条件较差,光靠屯田粮的生产与民运粮并不能满足驻军的需求,且开中制的弊端日益暴露,朝廷为了解决边粮供应不足这一问题,在正统三年(1438)从国库中拨出专款购买粮食,后成定例,故称年例银。但早在永乐十七年(1419)时就有“以口外粮料数少,令于京仓支拨”支援陕西边防粮料的先例。根据相关史料的记载,对各边镇拨发年例银的时间分别是,延绥镇天顺八年(1464)、宁夏镇成化二十二年(1486),甘肃镇为成化二十三年(1487),固原镇则到正德年间(1506~1521)始有年例银。随着京运年例银的大幅度增加,西北四镇的边粮供给出现了一个以银两为主的局面,对西北粮食市场的形成及发展起到了促进作用。拨发年例银是朝廷实在没有别的办法补充边粮时的最佳办法。

综上所述,明初西北四镇的边饷供应,主要以军屯粮和民运粮为基础,开中法起着临时性的补充作用,年例银的出现并成为边镇粮饷的固定来源,在陕西地区则是天顺年间(1436~1449年)或者更晚时候的事情。尽管明初政府的西北边镇政策不尽如人意,但这些边粮供应措施保证了边军粮食的供给,是明代前中期西北边防稳定的重要保证。

[1]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[2]霍冀.九边图说[M].国家图书馆藏,隆庆三年(1569)刊本.

[3]李东阳.大明会典[M].南京:江苏广陵刻社,1989.

[4]杨艳秋.明代初期北边边粮供应制度探析[J].中州学刊,1999(1).

[5]李景隆.明太祖实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[6]杨士奇.明太宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[7]杨士奇.明宣宗实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962.

[8]陈玲.明初北方边防的经营与边患的研究[D].中国文化大学历史研究所,1985.

[9]侯颖.略论明代陕西沿边军屯弊端与启示[J].开发研究,2004(6).

[10]张丽剑.明代的开中制[J].盐业史研究,1998(2).

——喜迎十九大 追赶超越在陕西