近百年《内经》学术体系研究之历程*

周国琪

(上海中医药大学,上海 201203)

近百年《内经》学术体系研究之历程*

周国琪

(上海中医药大学,上海 201203)

《黄帝内经》创建了中医学术体系,两千年来始终指导着中医理论的发展和临床实践,是中医学生存发展的理论基础。近百年来,对于这个学术体系的研究从未间断过,不同时期有不同的特点。民国时期主要是反对《内经》理论体系与捍卫此体系的两股思潮对垒。近60年来,随着中医事业的发展,尤其是近30年来研究趋于深入,主要表现在对于学术体系的架构、内容、特征、发展等方面的探讨。

百年;内经;学术体系;研究

学术体系是指一个学科的整体知识系统,其中包括对于研究对象有关的基本概念、原则、定律及其论证理论形成的方法学等。烟建华认为,对于《内经》的知识系统以学术体系称谓更准确[1]。

《黄帝内经》创建了中医学术体系,两千年来始终指导着中医理论的发展和临床实践,是中医学生存发展的理论基础,故被称为“医学之宗”。因此,研究《内经》学术体系,探讨其学术特点、科学内涵,对于认识中医学的人体生理病理、疾病、诊断、防治等医学理论至关重要,对于把握中医学本质具有代表性意义。

纵观近百年的《内经》研究历史,有关《内经》学术体系的研究大致分为2个阶段。

1 第一阶段 反对派与捍卫派对垒(1911年~1956年)

这个阶段的特点是,反对《内经》理论体系与捍卫《内经》理论体系两股思潮对垒。随着当时西学东进,以余云岫为代表的对《内经》大加攻击,污蔑中医不科学。他抛出的《灵素商兑》[2]从攻击《内经》理论入手,说《内经》“无一字不错”,中医不科学,治病是“靠暗示的效果”和“精神的作用”,“和催眠术差不多”,甚至狂妄地提出应该废止中医。恽铁樵为代表的捍卫派起而与之论争,在1922年出版的《群经见智录》[3]中以自己大量的临床实践进行论述,其深刻体会到“中国医学为极有用之学术”,以驳斥余氏的谬论。他从维护《内经》学术体系科学性的角度出发,剖析《内经》的理论实质,对阴阳、五行、六气令人费解之处作出了比较圆满的解释。他提出的“四时五行”观点,把自然界四时的交替变化看作宇宙万物变化的支配力量,从而揭示出《内经》的理论核心与自然界的运动变化规律一脉相承,即由四时的风寒暑湿化生出六气,由四时的生长收藏化生出五行,天人相应,四时五行与人体五脏相联系,故《内经》的五脏非西医的血肉之五脏,乃四时的五脏。将中西医之间的概念进行了区分,指出两者之间的理论体系和方法论不同。

受其影响,陆渊雷、吴汉仙、陆士谔、杨则民等也纷纷著书立说,回应余云岫的挑战。其中杨则民在1934年“内经之哲学的检讨”[4]一文中,以前所未有的理论高度对《内经》进行研究和阐发。他认为,宜以哲学的眼光衡量《内经》的“最高理论”。阴阳、自然、五行、运气、医学知识(脏腑、经络、病理、针刺)共同“组成此系统者”,即《内经》的学术体系;《内经》的最高理论是属于辨证法,同时他也指出:“《内经》作者之思想方法虽正确,然为时代所限,其所采用以为说明之材料,如脏腑经络,核以近代实验证明多悖而不可信。”

秦伯未、时逸人等则潜心研究、撰写、评述《内经》理论体系。秦伯未有《秦氏内经学》[5]、《读内经记》、《内经学讲义》等著述,并将《内经》原文仿照西医学科的分类,分成生理学、解剖学、诊断学等,病证则分为伤寒、湿暑、热病等37类,还剖析《内经》与西方医学理论各自的特点和异同,独具见解。时逸人著有《时氏内经学》[6],不仅探讨“内经学说与时代性”、“内经学说与辨证法”等问题,在其下篇中,对于《内经》主要学术内容的注释能联系临床,或附以西医的观点阐释病证。他认为,《内经》之辨证法虽不如今人精密,然其成为辨证法亦毋庸置疑,并批驳了《内经》是玄学的观点。可见,他们均是一方面感受西医的影响,一方面在努力捍卫《内经》的学术理论。

综上所述,在这一阶段中,对《内经》理论体系的研究是在与西医学的比较中,以及反对派的鼓噪声中艰难地发展的。

2 第二阶段 从方法论角度研究学术体系(1956年-至今)

自1956年全国建立了高等中医院校和研究院,中医学有了专门的研究人员,随着现代多学科知识和方法论的传播,如哲学、社会学、人类学、心理学等,这些认识和研究事物的方法被应用于对《内经》的研究中,特别是近30多年来盛行,对《内经》学术体系的架构、特征和发展等有了越来越清晰的认识。研究者明确地指出,以《内经》为基础的中医学理论具有不同于西医学的独特内涵、科学价值和临床意义。他们的研究主要可以分为以下3方面。

2.1 对《内经》学术体系架构的研究

任应秋首先提出《内经》学术体系包括理论体系和学术思想。《内经》的理论体系就是由四大学说组成[7],即藏象(包括经络)、病机、诊法(包括四诊)、治则。藏象学说是对人体的组织形态进行了细致的观察和描述,对人体各个部分的生理、特性及其相互间的关系都作出了较精当的分析。藏象学说这一理论体系又可分为脏腑、经络、精气神三部分。病机学说是论述疾病发生和变化的内在机制,故名病机,包括发病、病因、病变3个方面,其中病变部分又可分为阴阳、中外虚实等病机。诊法学说包括望诊、闻诊、问诊、切诊,治则学说则包括杜渐防微、三因制宜、标本先后、逆从正反、辨证立法、遣药制方和针刺大法。如此,可以基本概括《内经》理论体系的主要内容。

《内经》的学术思想主要有阴阳学说、五行学说、整体观、恒动观等4方面。《内经》阴阳学说认为人类生命变化是按照对立法则进行的,因而人体是一个阴阳对立的统一体。但对立是相对的,没有绝对的“阴”或“阳”,凡阴阳之中又分阴阳。2个对立面在发展过程中,到了一定程度必然互为转化。《内经》五行学说主要从其“生治”、“承制”两方面来说明事物是相互联系的,而每个事物又是不可分割的整体。《内经》的整体观认为人体内部是一个统一整体,同时人与外在环境又有密切关系。《内经》的恒动观认为,整个自然界、整个人体都在永恒地运动着而无休止,最显著的运动在自然界表现为升降,在人体是升降出入。以上思想贯穿于整部《内经》中,而探究《内经》奥义首先要弄清这些卓越的思想。

王庆其分析《内经》理论由3个体系构成[8]:一是哲学思想体系,包含气学说、阴阳学说、五行学说、人与天地相应、形与神的关系等,五者之间互相渗透、彼此融通;二是基础医学理论体系,含有藏象学说、病机学说、诊法学说、治则学说四大部分;三是临床医学体系,包括养生防病、病证的病因病机、症状、治疗等。这三大体系之间又有紧密联系。《内经》哲学思想体系探讨自然界运动规律,解释人的生命现象,是中医的指导思想。《内经》基础医学理论体系是哲学在医学中的具体应用,《内经》临床医学体系是基础医学理论的具体实践。

程士德的《内经理论体系纲要》[9]全书按理论体系的系统性和逻辑性编排,阐述理论体系的形成、基本学术思想、时藏阴阳调控系统、生命的时间节律、藏象、经络、病因、病机、病证、诊法、治则、制方、养生,从中可见其对《内经》理论体系的系统性和逻辑性的认识。

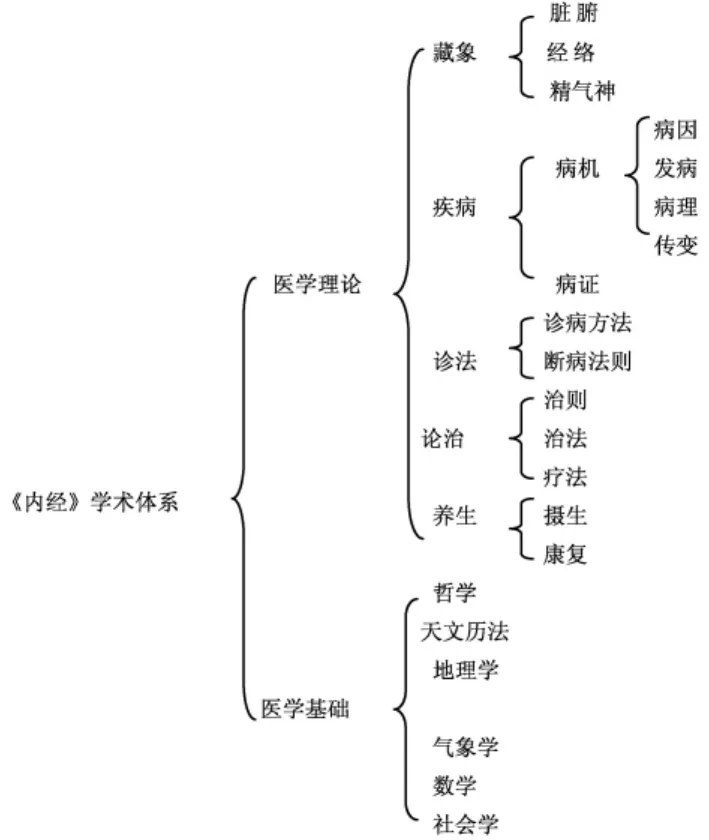

烟建华以清晰、简明的图示方法,展现了他对《内经》学术体系的框架结构的思考[1]。

图1 《内经》学术体系框架结构图

从上可见,在对于《内经》学术体系的结构认识上,学者的看法以及分类方法是有所不同的。

2.2 探寻《内经》学术体系的特征

王洪图从方法学的角度对《内经》学术体系的特征进行探索,提出可以从以下3种特征把握生命规律[10]。

2.2.1 从功能角度把握生命规律 《内经》认识生命奥秘的手段是从生命现象入手。其中既包含对形体的观察和解剖,也“移植”了当时盛行的自然哲学方法,对生理、病理、治疗反馈的自觉、他觉等在内的生命现象及与其相联系的各方面进行观察,然后把观察内容中的“共象(相)”提取出来,按其形态、功能、格局、演化方式进行分类,并将具有代表性的、具有共象(相)的“类”,用象征性符号、图像或有代表性的具体事物表达出来,进而以类相推,探讨生命现象的机理,这就是中国古代的意象思维方式。其本质是基于外在相关生命现象而存在于体内的生理功能类整合。同时又指出其不足之处,即长于对事物“气化”的宏观把握,必然疏于“形质”的微观研究。

2.2.2 从整体角度把握生命规律 《素问 ·金匮真言论》构建的以五脏为中心,外应五方、五时、五味等,内系五腑、五官、五体、五志之五大功能活动系统,融天人联系、身形与生理及心理联系于一体,这是整体观在《内经》理论中的重要体现。它们作为分析生命活动中整体联系的具体机制,具有理论模式的作用。《内经》不仅从生命体内外的普遍联系进行研究,形成概念,建构理论模式,同时还认为这种联系是整体和谐有序的,并以精气、阴阳、五行等学说作为思维工具,推演、演绎生命活动的过程及其机制。

但他也指出,在整体观念指导下形成的中医学概念,也有内涵包容性太大、外延过于宽泛的缺憾,故要求在学习和研究《内经》中加以辨识、整理,区别概念的层次。

2.2.3 从运动角度把握生命规律 运动是事物存在的本质属性,也是生命的固有特征。近代科学对此采取“定格”的知性分析方法,即割断连续的时间而对事物进行静态的研究,其结果固然精密准确,但也有失于自然、真实之弊。

古人早已观察到生命随着时间的流转而变化的事实,但对于生命运动所产生的变量难以把握,不可能进行分别的精密度量,只能整体观察、综合研究。这就要求中医学的概念和理论具有动态化的内涵和反映这一特点的表述形式,从而形成了中医学从运动角度把握生命变化规律的学术特征,反映了生命的本性自然与真实。主要体现在3个方面:①明确提出有序的运动变化是生命存在的基本形式。如《素问·玉版论要》说:“道之至数……神转不回,回则不转,乃失其机。”这种有序运动生命观贯穿于《内经》医学理论,如生命有生长壮老已运动过程中;②时间是事物运动及其状态变化的度量,凡概念中标示出时间者,便说明这一概念具有运动的内涵。如“五脏应四时”,是指人体精气随着季节变迁而消长,消长过程分为4个时段,五脏就是这4个时段生理功能整合的体现;③辨证论治体现中医诊治动态观。证是以疾病过程中阶段性病机模式为基础的,它虽然具有一定稳定性但随病变而变,一种疾病的初中末可有不同的证;同时证本身的形成与内外环境的时序流转也有密切关系,所谓“毋逆天时”、“无失气宜”之论,即基于此。而一病前后证异,施治用药随时变换,则成为中医临床诊治的常规。

烟建华又进一步分析这一学术特征的意义[1]:其一,忽略生命体形质的规定性和测量性,从象的变化角度对生命的动态轨迹进行模糊的整体表述。如脉证太过不及和死证死脉的度量,色泽浮沉夭泽的判断,阴阳表里寒热虚实的表述方法,都具有模糊的性质。这种表述方法用宏观整体、边界不清、随时变化的文章数学语言,而不用符号数学计量,因而更接近于生命的自然动态演化机括与过程。与之相应,在疾病治疗的探索中,中医也摸索到使用天然药物等进行模糊调控的临床处理方法,至今仍有其科学意义和实用价值;其二,把时空变化结合起来,时间流变具有周期性,空间状态也随之发生周期演变,形成《内经》有关生命节律的理论。《内经》不但早就观察到这种生命现象,而且用于指导疾病的诊治,显示出其科学意义和实用价值。

2.2.1 分析《内经》学术体系的发展 王洪图总主编《黄帝内经研究大成》[11],其中第三编专题讲述《内经》理论体系,分类撰写涉及面广,资料丰富,是学习和研究《内经》学术体系发展的重要参考资料。

烟建华指出,《内经》学术体系是经过两千年的发展逐渐充实、完善的,但这种完善是相对的,人类社会的发展、科学技术的进步、医疗实践不断提出新的需求,内外促动,促使《内经》学术体系进行新的充实和完善。然而与以往不同的是,这种充实、完善是在现代科学技术条件下,与自己有根本差异的西医学术体系的比较中进行的,因而它必然是一个缓慢而艰难进展的自然过程,其中充满了变革。这种变革,应当立足于自身的学术内涵,理解它、研究它、认识它,进而发扬长处,改造缺陷,弥补不足,提高《内经》学术体系科学形态的层次;这个过程,因其契合中医学术发展的内在规律,所以它是自然的且水到渠成。综上所述,在第一阶段对于《内经》学术体系价值的认识肯定与否定是针锋相对的,虽然形势险恶,却未能阻止《内经》研究的发展。但与后一阶段比较,毋庸置疑这一时期的研究成果显得较为苍白。

第二阶段的研究发展明显加速,特别是到了上世纪80年代之后,《内经》的研究者掌握了方法学的思路,使《内经》研究从方法学、认识学角度得到极大的发展,形成了各抒己见、百花齐放、见仁见智、学术争鸣的热烈格局。他们熟练应用这些方法,清晰而深邃地分析《内经》理论并给人以启发,从而加深了对《内经》学术体系的认识。

[1]烟建华.内经学术研究基础[M].北京:中国中医药出版社,2010:3-7.

[2]余云岫.灵素商兑[M].民国铅印本,1916.

[3]恽铁樵.群经见智录[M].江苏:武进恽氏铅印本,1922.

[4]杨则民.《内经》哲学之检讨[J].现代中医,1934,(5):16-(9):18

[5]秦伯未.秦氏内经学[M].上海:上海中医书局,1935.

[6]时逸人.时氏内经学[M].上海:上海复兴中医社,1941.

[7]任应秋.《内经》的学术思想[J].浙江中医药,1979,(8):267.

[8]王庆其.浅析组成《黄帝内经》的三体系[J].新中医,1984,(2):11-13.

[9]程士德.内经理论体系纲要[M].北京:人民卫生出版社,1992:1-2.

[10]王洪图.王洪图内经讲稿[M].北京:人民卫生出版社,2008:22-24.

[11]王洪图.黄帝内经研究大成[M].北京:北京出版社,1997:814-860.

R221

A

1006-3250(2012)02-0117-03

上海市重点学科建设资助项目(S30301);上海中医药大学名师传承工作室资助项目

周国琪(1953-),浙江人,教授,医学硕士,从事内经教学与研究。

2011-05-16