傣医解药“雅解沙把”防醉、解酒作用的实验研究△

李相融 代 蓉 王 辉 吴爱萍 张 超 淤泽溥

(云南中医学院,云南 昆明 650500)

傣医药是祖国传统医学的重要组成部分,傣族人民在长期的生活和医疗实践中发现了上百种解除各种毒物及有害物质的药物及方剂,统称为“雅解”。“雅解”理论和系列“雅解”(解药)是傣医药最具特色的理论和方药之一。傣医认为“雅解”具有调节人体生理功能,解除人体的各种毒素,保持体内功能的平衡和协调。“雅解”临床应用十分广泛,主要用于解除因饮食不节(洁)、误食禁忌、用药不当、酗酒等所致的多种不良反应[1]。本课题组成员前期到西双版纳州傣医院等单位进行实地调研的结果表明,多种傣医解药具有明显的解酒、防醉、保肝作用 为明确傣医解药的防醉、解酒特点,我们选用西双版纳州傣医院使用多年并批准为院内制剂的“雅解沙把”进行了以下解酒、防醉作用的实验研究。

1 材料

1.1 动物:昆明种小鼠,清洁级,雌雄各半,体重18-22g。均购自四川省医学科学院实验动物研究所,合格证号:SCXK(川)2008-24。批号:Dossy2011-01。

1.2 药品和仪器:雅解沙把(百解胶囊),滇药制字(Z)20082252K,云南省西双版纳州傣医院院内制剂,由西双版纳州傣医院提供,常规方法制备浓缩成稠浸膏,置冰箱中冷藏保存备用,临用前按剂量现配至所需浓度;绿珍葛根胶囊(以下简称:葛根胶囊),云卫食证字[2006]第530100-002030号,350mg/粒,2粒/次,每日2次;昆明振华制药厂有限公司出品,批号20090801。无水乙醇,天津市风船化学试剂科技有限公司。批号:090911。

2 方法

2.1 对酒精所致小鼠醉酒预防实验(防醉实验)

2.1.1 醉酒标准的确定:以小鼠翻正反射消失为醉酒标准,灌酒后将小鼠放入鼠笼中仔细观察,若其背向下的姿势保持s以上,则认为翻正反射消失,即为醉酒[2,3]。

2.1.2 实验方法:参考文献[2,3],选清洁级昆明种小鼠96只,雌雄各半,随机分为4组:醉酒模型组(灌服等量蒸馏水)、葛根胶囊组(灌服葛根胶囊1.64g生药/kg.bw)、雅解低剂量组(灌服“雅解沙把”0.39g生药/kg.bw)、雅解高剂量组(灌服“雅解沙把”3.51g生药/kg.bw),每组24只。各组小鼠禁食不禁水12h后,除模型组给予等量蒸馏水外,其余各组给予相应药物,30min后各组均以20mL/kg.bw容量灌胃给予56°酒精溶液。观察记录给药后12h内各组小鼠以下4个指标:

A.醉酒动物数:各组给酒精后至出现翻正反射消失的动物数。

B.醉酒潜伏期:给酒精后至出现翻正反射消失的时间。

C.醉酒持续期:给酒精后翻正反射消失至翻正反射消失恢复的时间。

D.醉酒死亡数:各组给酒精后出现死亡的动物数。

2.2 对酒精致小鼠醉酒治疗实验(醒酒实验):参考文献[2,3],动物分组、给药剂量同.1.2。各组小鼠禁食不禁水12h后,均以20mL/kg.bw的容量灌胃给予56°酒精,10min后除模型组灌服等量蒸馏水外,葛根胶囊组和雅解高、低剂量组分别灌胃给予相应药物。观察指标同防醉实验。

2.3 对小鼠急性酒精中毒的影响:参考文献[4],选清洁级昆明种小鼠80只,雌雄各半,分组、给药同2.1.2,每组20只。各组小鼠禁食不禁水12h后,除模型组给予等量蒸馏水外,葛根胶囊组和雅解高、低剂量组均分别灌胃给予相应药物,30min后4组动物均以22mL/kg.bw的容量灌胃给予56°酒精。观察指标:观察并记录醉酒小鼠的死亡动物数,计算给药后24h内的死亡率。

2.4 统计方法

数据符合正态分布方差齐者用单因素方差分析,不符合正态分布者,用多个独立样本比较的秩和检验进行检验。

3 结果

3.1 防醉实验结果

表1 “雅解沙把”对小鼠的防醉实验结果(+s)

表1 “雅解沙把”对小鼠的防醉实验结果(+s)

注:与模型组比较,△ /△△P <0.05/0.01

分 组 剂量(/kg)动物数(只)醉酒动物数(只)醉酒死亡数(n)醉酒潜伏期(images/BZ_351_1640_1873_1667_1925.png+s,min)醉酒持续期(images/BZ_351_1640_1873_1667_1925.png+s,min)模型20mL 24 20 11 22.0 ±16.2 720 ±0葛根胶囊 1.64g 24 17 4△ 58.4±48.8△△ 564.2±164△△雅解高 3.51g 24 20 4△ 49.9±29.8△△ 497.3±98.2△△雅解低 0.39g 24 20 5 39.4 ±32.6 600.4 ±147.3△

由表1可见,与模型组相比,葛根胶囊与雅解高剂量组均能明显延长小鼠的醉酒潜伏期、缩短醉酒持续期(P<0.01/0.01),减少死亡动物数(P <0.05/0.05);雅解低剂量组能明显缩短醉酒持续期(P<0.05),但对醉酒潜伏期的延长和死亡动物数的减少仅有作用趋势(P>0.05)。

3.2 醒酒实验结果

表2 “雅解沙把”对小鼠的醒酒实验结果(χ—+s)

由表2可见,与模型组相比,葛根胶囊和雅解高、低剂量组均能明显延长模型小鼠的醉酒潜伏期、缩短醉酒持续期期(P <0.05/0.01/0.05);雅解高、低剂量还能明显减少醉酒动物的死亡数(P<0.01/0.05),葛根胶囊组有死亡保护趋势(P >0.05)。

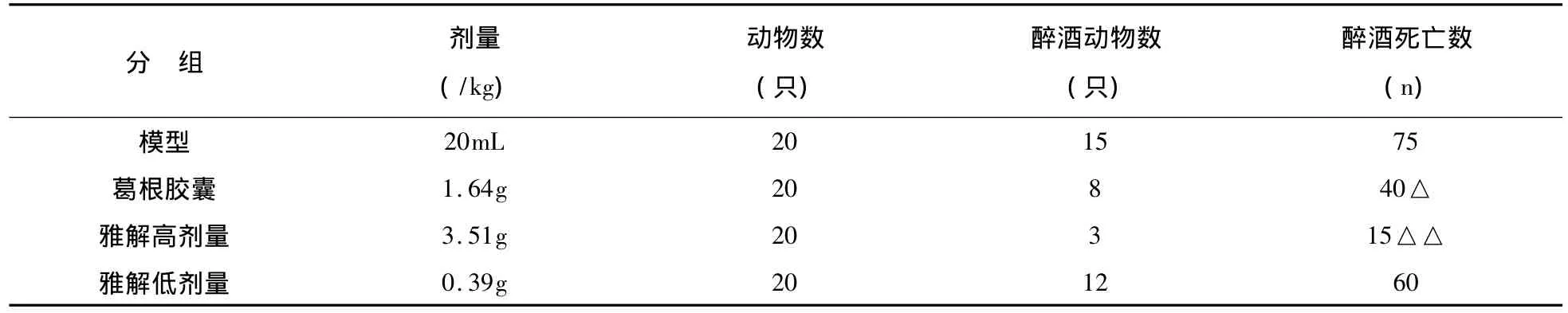

3.3 对小鼠酒精急性中毒实验结果

表3 “雅解沙把”对小鼠急性酒精中毒的实验结果(χ—+s)

由表3可见,与模型组相比,葛根胶囊和雅解高剂量组,均能明显减少醉酒小鼠的死亡率(P <0.05/0.01),雅解低剂量组仅有作用趋势(P>0.05)。

4 讨论

在我国酒文化可谓历史悠久,适量饮酒,可活血通络,消除疲劳,促进睡眠。但过度嗜酒,则伤人致醉会引起头痛眩晕、呕吐、意识模糊等,日久损脏腑耗气血,并会引起机体生理功能紊乱,危害人体健康[5]。

我国少数民族喜欢饮酒,每个民族的酒文化都是一部历史,其中不乏各民族用于解酒的好方好药。蒙古族的毛勒日达布斯 -4汤散[6],土家族的筒鞘蛇菰[7]配伍绿茶、葛花制成的水煎剂,江华瑶族藤茶水煎剂[8],能促进酒精在体内的代谢分解,缓解饮酒后胃肠不适,缩短醒酒时间,为民族药治疗醉酒提供了依据。故从傣药中寻找解酒药可能是一条有效途径。

醉酒大致可分为3个阶段,即兴奋期、共济失调期、昏睡期。酒精是一种亲神经性毒物,当大剂量酒精进入人体,可通过血脑屏障抑制大脑皮层、皮层下中枢及延髓的基本生命中枢,患者会失去知觉进入昏睡期,甚者可因呼吸、循环衰竭而死亡[9]。因此,观察用药后急性酒精中毒动物的醉酒率、醉酒时间、醒酒时间、死亡率是考察解酒药物的最常用的药效学指标。

在“雅解沙把”对小鼠防醉、醒酒实验中,与模型组相比,雅解高剂量组能减少醉酒动物数,延长醉酒潜伏期,缩短醉酒持续期,降低动物死亡率;雅解低剂量组能缩短醉酒持续期;降低动物死亡率且有减少醉酒动物数的趋势。在“雅解沙把”对小鼠急性酒精中毒的影响的实验中,葛根胶囊组、雅解高剂量组与模型组相比,可减少酒精中毒的死亡率,与防醉解酒实验结果一致。综合本研究3个实验的结果,提示“雅解沙把”具有一定的防醉、解酒和降低重度酒精中毒小鼠的死亡率作用。本研究结果为“雅解沙把”临床用于防醉、解酒提供了可靠的药理学实验依据。

[1]林艳芳.论特色傣药-雅解(解药)[J].云南中医中药杂志,2002,23(3):38.

[2]廖瑞玲,林艳芳,黄永可,等.傣药中十四种解药的初步研究[J].云南中医杂志,1995,16(1):44-45.

[3]黄婉芸,刘耕陶.蕊木宁抗四氯化碳肝损伤的作用原理[J].中国药理学报,1989,10(5):461 -464.

[4]李羚,杨雪滢,高云涛.傣族“雅解”药酒清除自由基及抗氧化作用研究[J].China Brewin,2008,(3):64.

[5]孙卫胜,马骏,谢景文.解酒方药研究概况[J].甘肃中医,1998,11(3):47 -48.

[6]哈斯,巴根那.蒙药毛勒日达布斯-4汤散的解酒作用实验研究[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版),2010,25(3)319 -320.

[7]张颖,秦丽媛,谭绍银.筒鞘蛇菰的现代研究进展[J].中国中医药资讯,2010,2(10):243.

[8]刘建新,周天达.瑶族藤茶对兔肠平滑肌的影响和解酒实验研究[J].中国民族医药杂志,1998,4(2):43 -44.

[9]柳锋,李红.谷胱甘肽治疗急性酒精中毒[J].中国新药与临床杂志,2003,22(4):231 -233.

[10]M.Saeed Dar.Antagonism by intracerebellar Ro15 -41513 of acute ethanol-induced motor incoordination in mice.Pharmacology Biochemistry and Behavior,52:217-223.