一道数学双动形题编制后的反思

●

(椒江区第二中学 浙江台州 318000)

一道数学双动形题编制后的反思

●金立荣

(椒江区第二中学 浙江台州 318000)

动点、动线问题一直在中考占有相当大的比重,主要体现在综合性问题中.就运动而言,可以分为3类:动点、动线、动形;就题型而言,包括计算题、证明题和应用题等.它的题型特点和考查功能决定了审题思考的复杂性和解题设计的多样性.随着现代教育技术的发展,命题者编制能力的提高,动态问题又有创新——双动形问题,这将是今后中考的一道新风景.通过双动形问题的探究,可以培养学生在运动变化中的空间想象能力,这类问题只要掌握“动中有静,静观其变,动静结合”的基本教学策略,就能以不变应多变.下面就一道初中数学双动形试题的来源和编制谈谈笔者的一些粗浅看法,供交流、评点.

(2011年浙江省台州市椒江区初中毕业生学业适应性考试数学试题)

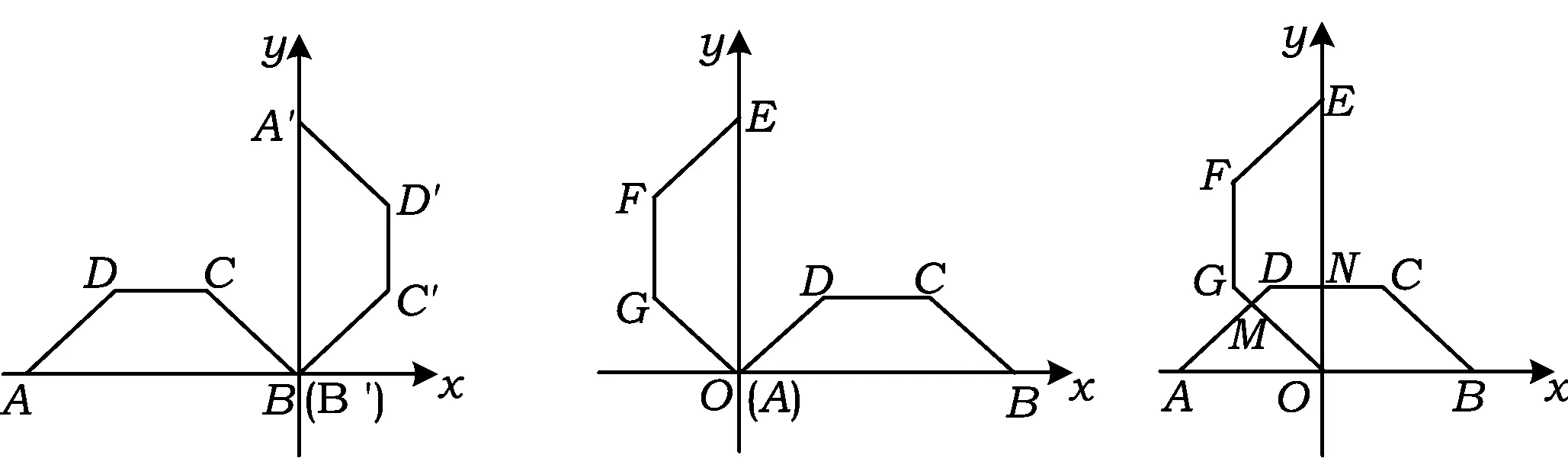

图1 图2 图3

1 试题的来源

例1参照了2006年浙江省中考数学的压轴题,原题如下:

(1)写出点C,F的坐标.

(2)如图3所示,将等腰梯形ABCD沿x轴的负半轴平行移动,设移动后的OA=x,等腰梯形ABCD与等腰梯形OEFG重叠部分的面积为y,当点D移动到等腰梯形OEFG的内部时,求y与x之间的函数关系式.

(3)在直线CD上是否存在点P,使得△EFP为等腰三角形?若存在,求出点P的坐标;若不存在,请说明理由.

例2源自人教版数学8年级下册第111页中的观察与猜想“平面直角坐标系中的特殊四边形”.看似平常,但仔细分析,命题者加上平移、旋转等动感元素,形成了集三角形、多边形、相似形等初中平面几何主要内容于一体的压轴题.该题立意新、设计巧、解法活、内涵多,对考生的双基知识、思维推理、创新能力等有一定要求,源于教材且高于教材.

2 试题的变化

2.1 变化1

受例1和例2的设计启发,笔者原计划将条件“等腰梯形”改为“平行四边形或三角形”.考虑改变条件后试题的计算量过大,故仅将等腰梯形ABCD的位置从y轴右边改为左边,基本条件与例2吻合,将第(2)小题的提问增加“求出重叠部分的面积的最大值”.在学生找出y与x之间的函数关系式的基础上,增添了运用配方法求最值的考查,加强了计算要求和综合性应用.

例3等腰梯形ABCD沿x轴的正半轴平行移动,设移动后的BB′=x,等腰梯形ABCD与等腰梯形A′B′C′D′重叠部分的面积为y,求y与x之间的关系式,并求出重叠部分的面积的最大值.

分析先确定等腰梯形ABCD在运动中的各临界点,然后分段讨论分析.

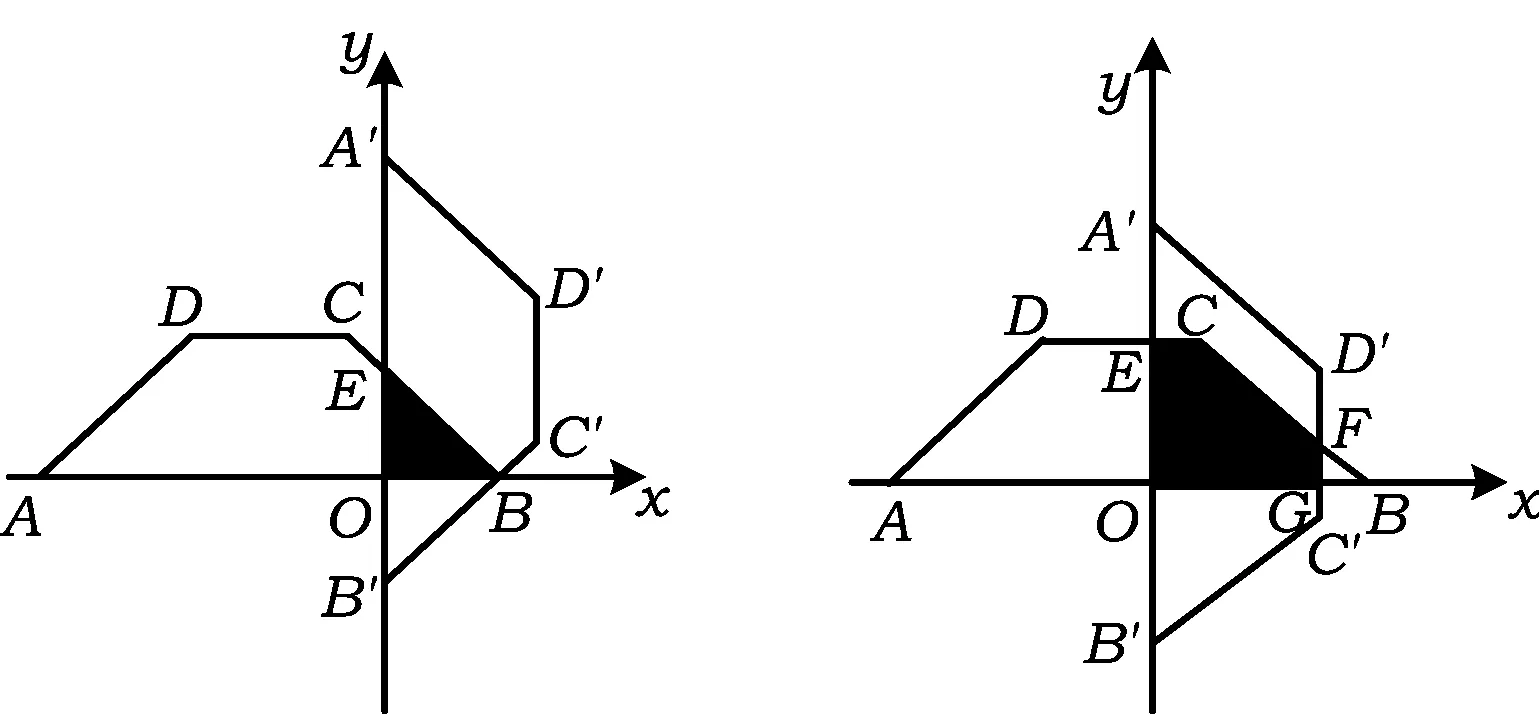

图4 图5 图6

综上所述,当x=4时,重叠部分的面积y取得最大值,最大值为2.

考查内容动形问题最突出的特点就是图形是运动的、变化的.学生在分析时要“以静制动”,把动态问题变为静态问题来解,抓住变化中的“不变量”,以不变应万变,并从特殊位置着手确定自变量取值范围,将每种运动变化情况单独用图形进行表示.这样,学生可以将自己的思维过程体现出来,容易写出y与x之间的关系式.

本环节先考查分类讨论思想.很多学生知道这类问题的求解应该进行分类讨论,但不知道分界点在哪,应如何去确定.因此,部分学生没有写清楚分类情况,要么不写,要么乱写;还有的学生是将其中的一类又细化再分类,浪费了很多时间.其次考查学生的计算能力,并通过配方法,结合自变量取值范围,就可以求出重叠部分的面积最大值.

2.2 变化2

在例3单动形问题上拉开思维层次,增加双动形问题如下:

图7 图8

图9 图10

例4若梯形ABCD与梯形A′B′C′D′同时从点O出发,分别沿x轴的正半轴、y轴的负半轴,以1米/秒的速度平行移动.设移动x秒后,梯形ABCD与梯形A′B′C′D′重叠部分的面积为y,写出当2 当3≤x<4时, 如图7~10所示,2个梯形在同时同速运动中出现4种情况.为减少计算量,例4仅对当2 考查内容本题主要考查函数知识.在图形的运动过程中,自变量x取不同的值,重叠图形形状的变化导致了面积y的变化.在求y的过程中,考查了学生运用相似三角形、三角函数、解方程、二次函数面积割补等知识的能力. 2.3 变化3 在例4的基础上,下面的例5对考生分析问题、解决问题的能力提出了更高的要求,有较高的区分度,能较好地反映数学试卷的选拔功能. 例5在2个梯形运动过程中,是否存在以D,C,D′为顶点的直角三角形?若存在,直接写出x的值;若不存在,请说明理由. 图11 图12 分析存在.当x=4或x=6时,△DCD′为直角三角形.存在性问题的求解思路是:先对结论作出肯定的假设,然后由肯定出发,结合已知条件或挖掘出隐含条件,辅以方程、数形结合等思想,进行计算、推理,再对得出的结果进行分析检验,判断是否与题设、公理、定理等吻合.若无矛盾,说明假设成立,由此得出符合条件的数学对象存在;否则,说明不存在.分析图形的相对运动,可得出如图11和图12所示的2种情况. 考查内容在双动形的基础上,寻求新的知识交汇点,将直角三角形与动态问题、存在探索性问题结合起来,创设出新颖的题目表述形式,着重考查考生的理解、分析和判断能力,实现了“以能力立意”的命题要求.注意到数学学业考试的目的和性质,这类考题精心设置在图形相对运动中的存在性问题,综合考查学生的各种数学能力,对学生分析、解决问题的能力提出了较高的要求,有较高的区分度,能较好地体现试卷的选拔功能. 例1的命制,打破了过去单纯从动点、动线角度切入的常规方法,从梯形ABCD的运动带动梯形A′B′C′D′平移的运动产生重叠部分的面积切入,是集代数、几何、课题学习于一体的综合题.构思新颖,操作性较强,涉及到诸多初中基本图形的性质、应用及多种数学方法、思想.该题从命题技术上采用“低起点、宽入口、坡度缓、步步高、窄出口”的分层考查手段,因此能完全得分并不容易,突出了试题的选拔功能. 从命题者命题的角度来说,课本为命题人员提供了大量的编制试题的素材,只要吃透教材,挖掘教材的例题、习题,提高试题编制技术,就能编制出高质量的试题.随着现代教育技术的发展,命题者借助几何画板就可以清楚再现2个图形在运动过程中构成了新的几何图形,由此产生诸多数学问题.由于此类问题的核心知识是函数——中学数学的一个重要内容,同时包括空间观念、应用意识、推理能力等内容,不仅体现了运动观点、方程函数、数形结合、化归和分类讨论等数学思想,还包含解方程、相似三角形、三角函数和整式运算等知识.因此,这类题目具有较高的区分度和较强的选拔功能.值得注意的是动形类问题的评价要有明确的针对性,不能设置过多干扰项,从而降低试卷效度. 从学生解题的角度来说,命题者和教师上课时可以借助多媒体使运动过程一目了然,但是考试时该怎么办?如何“看清”图形的变化情况,“吃准”其中的位置关系呢?我们应清楚双动形问题要考查的核心内容,不要被错综繁杂的问题背景所干扰.在平日学习时,不要等教师将各运动环节分解好了,再逐一去解决,而要巧妙地借助自己身边的实物(如硬币、橡皮擦、四边形、三角形)进行模拟运动,像电影一样用若干张胶片来记录、整合出运动过程,从而增强解题能力,取得事半功倍的效果. 从教师教学的角度来说,动态问题虽然图形在变,但解决问题的思想是通用的,在平时教学与复习的过程中,要做个有心人,善于观察、思考、改造例题、习题.如在双动形问题的讲解中可改变部分条件,可将等腰梯形换成特殊三角形、平行四边形、矩形;也可以采用不同的图形,如三角形与正方形、圆与正方形、直角梯形与正三角形等;从改变2个图形的运动路线角度上可以采用45°,60°,120°,150°等利于计算的方向移动;在2个图形的运动速度上可以采用一定的速度比(如1∶2)等进行移动;当然在拓展该类型的问题时还可采用2个图形的旋转,或者一个图形按一定速度平移,另一个图形按一定速度顺(逆)时针旋转等,这都可以使学生透彻地理解知识、掌握技能,做一题会一片,对培养学生的探索、创新能力有极大的帮助! [1] 李景禄,滕晓莉.中考数学中动点类问题的思考——大连市2009年中考数学第24题分析[J].考试周刊,2009(33):6. [2] 任海宁.动态型的中考压轴题[J].中小学数学(初中版),2008(Z2):38-40. [3] 杨竹君.初中数学教师如何修炼备课功[J].云南教育(中学教师),2009(11):24-25.

3 反思