隐喻认知理论指导下的大学英语词汇教学

郑 敏

(通化师范学院 外语学院,吉林 通化 134002)

词汇是语言的三要素之一,是语言活动的基础,是大学英语教学的重要组成部分.然而由于受母语的影响和生活环境的限制,长期以来,学生都靠死记硬背来掌握单词,不但枯燥乏味,而且效率极低.因此,教师在英语词汇教学中要按照词汇教学的原则,了解词汇学习的策略与技巧,寻找实用性更强、效率更高的方法,让学生以轻松的心情较快地识记单词并掌握它们,从而提高大学英语词汇教学的效果.隐喻是一种极为普遍的语言现象,它与人类认知、思维关系密切.近年来,隐喻研究进入了应用语言学领域.隐喻认知理论的普遍性、关联性、创造性及差异性决定了隐喻认知理论在词义扩展方面的功能,使通过隐喻促进外语词汇教学成为可能.因此,在传统的词汇教学方法基础上注重培养学生的隐喻应用意识是帮助学生扩展和记忆词汇的有效途径之一.

1 隐喻认知理论概述

近几十年来,隐喻研究涉及语言学、心理学、哲学、文学等多个领域.1980年Lakeoff & Johnson发表了著作MetaphorWeLiveby(《我们赖以生存的隐喻》),使众多学者开始关注隐喻的研究.近年来,英国学者Cameron出版的论文集ResearchingandApplyingMetaphor(《隐喻的研究与应用》),将隐喻研究引入了应用语言学领域.隐喻理论对语言教学的指导作用体现在:“语言教师可以利用隐喻理论来解释语言意义的变化发展过程,解释词汇意义之间的相互关系,同时,还可以利用概念隐喻来解释语言中各种不同形式的隐喻之间的系统性和相互关系”.

隐喻不仅是一种修辞手段,它还是人们的认知、思维、语言甚至行动的基础,它对我们的思维方式有着重要的影响.Lakeoff认为隐喻在本质上是概念性的,即在一种概念的基础上理解另一种概念.隐喻的结构由始源(sauce)和目的源(target)两项构成,它把人们比较熟悉的、具体的、易于理解的源域映射到人们比较陌生的、抽象的、较难理解的目标域,以此达到认知和交流的目的.

2 隐喻认知理论应用于大学英语词汇教学的理论基础

2.1 隐喻认知理论存在的普遍性

隐喻认知理论普遍存在于语言的使用过程中.著名的语言学家Lakeoff & Johnson在《我们赖以生存的隐喻》中指出:“隐喻普遍存在于我们的日常生活中,不但存在于语言中而且也存在于我们的思想和行为中,我们赖以行动的一般概念系统,从根本上讲是隐喻式的.”各种文体都有隐喻的存在,在诗歌和小说中隐喻更为常见.此外,在日常生活中,我们也常常会用隐喻来表达思想或抒发情感,隐喻的普遍性可见一斑.

2.2 隐喻认知理论的创造性及关联性

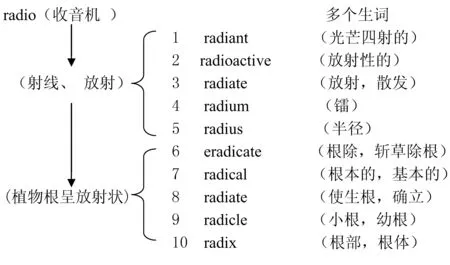

隐喻不仅仅局限于“点-点”之间的联系,更重要的是构建“面—面”之间的联系.即由一个熟词通过联想,利用其关联性,生成一片熟词,这便体现了隐喻认知理论的创造性及关联性.拿熟词radio为例:

由此可见,将隐喻认知理论应用于英语词汇教学对扩展学生词汇量,培养学生词汇扩展能力有着极为重要的作用.

2.3 隐喻认知理论的差异性

隐喻的产物是社会属性的人的创造物,而人的发展受生存环境影响.因此,隐喻认知要受到各民族的历史文化、风俗习惯和社会背景的影响.例如,在汉语中多用“牛”作喻体,而在英语中通常用“马”作喻体.“吹牛”- “to talk horse”,“孺子牛” - “a willing horse” 等.汉语中的“瘦得像猴”、“穷得像乞丐”和“水底捞月”在英语中的对应语分别是 “as thin as a shadow”, “as poor as a church mouse” 和 “fishing in the air”.因此,在英语词汇学习中要注意其不同的文化背景,正确对待英语词汇学习中的母语迁移现象.

3 隐喻认知理论对大学英语词汇教学的启示

随着教育体制的不断改革和完善,传统的教学方法已不能满足教学的需要,教学重心已经由“教师中心”转向“学习者中心”.这种变革后的教学法更注重对语言的认识和理解,于是隐喻认知理论显得尤为重要.首先,隐喻认知理论的普遍性决定了学习者可以在日常生活中随时随地利用隐喻知识加强对目的语的学习和掌握;其次,隐喻认知理论的创造性及关联性使学习者能够掌握记忆单词的技巧,使词汇的学习事半功倍;最后,隐喻认知理论的差异性使学习者在掌握两门语言共性的基础上注意到二者的不同之处并加深对目的语民族的历史文化、风俗习惯的了解.

3.1 多义词的习得

无论是英语学习还是汉语学习过程中都会遇到一词多义现象.一个词出现在不同语境中就会有着不同的含义,这就要求学习者平时在学习某一词汇时要灵活掌握它的多个意思,灵活处理句子及文章.作为教师就应该为学生提供一套完整的、系统的词汇理解、记忆方法,当然这与隐喻认知理论是分不开的.面对这一情况,教师要引导学生在日常生活中理解并掌握隐喻的相关知识,并将其与英语词汇学习相结合.

以board为例,原意为“一块锯薄的木材”,其意义变化如下:

学习者可以根据这种图式将其本意与喻意相联系,进行推理及联想,最终得到board的多个义项.

3.2 惯用形的习得

从词汇研究上讲,惯用形就是指一个词语出现时的形式通常所带有的含义.了解词语的惯用形能更好地理解一个词语并且进行创造性使用.因此,教师要结合隐喻认知理论,向学生展示两种语言表达的心理基础.以red为例,可以由其本意“红色的”展开联想,在中国,红色有吉祥如意和喜庆的含义,有时还用来表示危险和警告.

The factory is in red to the extent of five million dollars.(“be in red”这里是“赤字亏空”之意,而非“红红火火”.)

Joe is a pig.提到猪我们立即可以联想到猪的一系列特征:肥胖、贪食、肮脏等,于是产生了对Joe的整体印象.

“Word”的原意为“单词”,但是以“in a word”,“in other words”形式出现时就分别解释为“总而言之”、“换句话说”.

这样一来,学生借助其已有的知识,通过联想词语的惯用形,实现了快速理解句意.

3.3 培养语感和英语思维能力

在语言学习过程中,学习者对目的语的语感和思维能力是很重要的,而英语词汇学习作为英语语言学习的一部分,对语言和思维能力也有着同样的要求,因此培养隐喻认知能力从语言学习角度看归根结底就是培养母语和目的语的思维能力,这就要求教师在教学过程中通过对隐喻的理解来训练学习者学习英语的思维能力.

人类情感的表达是抽象的,我们可以利用温度的冷热使之具体化,由此,教师可以从母语入手让学生感知目的语所表达的感情:

1)Her heart was full of fire. 这里以具体的物质“火”来比喻抽象的感情“怒火”.

2)His discourtesy at the party made us burn.用“火的燃烧”这种客观现象来映射抽象的感情“愤怒、怒火”.

3)Everyone present tried to cool down his mounting anger.用身体的感知“凉”来类比“熄灭”.

这样一来,就可以通过隐喻加强学生对这一现象的理解,形成一种思维习惯,久而久之,就形成了该语言的语感,从而也为语言学习打下了良好的基础.此外,大量的阅读尤其是文学作品的阅读也有很大的帮助,学习者可以通过自己的想象力、理解力和隐喻能力,结合英语的语言特点、国家文化,感知英语民族的思维轨迹,从而更好地掌握英语,并对其加以活学活用,促成二语习得的成功.

3.4 加强英语学习过程中目的语的文化导入

掌握一门语言不单单要学习与之相关的语法、概念等,还要深入了解使用该语言的国家的文化背景知识,把二者有机地结合起来.文化是社会的产物,国家不同,其历史文化、社会环境就不同,语言的内涵也必然不同,例如,在英美文化中狗被看做人类忠诚的伙伴,是人类最好的朋友,因此,在英语中常用狗来比喻人.如“watch dog (监察者)”、“lead a dog's life (过穷困潦倒的日子)”、“not have a dog's chance (毫无机会)”、“teach an old dog new tricks (使守旧的人接受新事物)”等.而汉语中与狗有关的成语却大都带有贬义,如“狗急跳墙”、“狗血喷头”、“鸡鸣狗盗”等.因此,只有充分了解了中西方文化的差异,才能正确理解这些句子的含义.

此外,汉语中的“龙”与英语中的“dragon”在文化内涵上有很大不同.“龙”在中国有着重要的地位和影响,是中国文化的象征,是中华民族的图腾.人们常用带有“龙”字的成语或典故来形容生活中的美好事物.例如,“龙飞凤舞”、“龙盘虎踞”、“生龙活虎”等.而“dragon”在西方神话中指一种“强大的生物,外形似一只长着类似蝙蝠肉翼的蜥蜴,穴居,会喷火”, 是邪恶、恐怖和战争的代名词,常用作贬义,指凶悍强暴的人.因此,说一个人像“dragon”,这并不是一句好话.例如,She's a bit a dragon around here. 意思是她在这里是个很跋扈的人.这都体现了语言的差异性,藉此深入挖掘语言差异的本质和根源,加强英语教学中目的语的导入,不仅能促进学习者对目的语特定语言背景知识的理解和掌握,还能培养学习者目的语思维的能力.

隐喻是一种极为重要的语言现象,它不仅能够帮助学习者加强词汇记忆,还能拓展学习者的思维方式,使学习者掌握目的语起源、创造、变化和运用的本质规律.此外,对隐喻认知理论的掌握能使我们的认识扩展到新的领域,对语言能力的增强和交际能力的提高都有着不可低估的作用.

参考文献:

[1]F. Ungerer & H. J. Schmid. 认知语言学入门[M].北京:外语教学与研究出版社,2001.

[2]Lakeoff, G & Johnson, M. Metaphors We Live by[M]. Chicago: The Universityof Chicago Press, 2003.

[3]胡壮麟. 认知隐喻学[M]. 北京:北京大学出版社,2004.

[4]雷志敏,刘开军,李海军. 隐喻应用意识与词汇记忆技巧-关于英语词汇学习方法的创新研究[J]. 湖南文理学院学报, 2006(3).

[5]陆国强. 现代英语词汇学[M]. 上海:上海外语教育出版社,1983.

[6]束定芳. 论隐喻的理解过程及其特点[J]. 外语教学与研究,2000(4).

[7]束定芳. 现代语义学[M]. 上海:上海外语教育出版社,2000.

[8]束定芳,汤本庆. 隐喻研究中的若干问题与研究课题[J].外语研究,2002 (2).

[9]赵艳芳. 认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社, 2001.