缺血性卒中患者中国缺血性卒中亚型与临床短期预后的关系研究

付娜娜,袁 薇,石正洪

缺血性卒中病因学分型逐渐成为国内外相关领域的研究热点,明确病因类型对临床治疗、预后评估有重要意义。TOAST分型是目前临床实践及基础研究中应用最广泛的分型系统,随着对病因病机研究的不断深入,该系统存在的缺陷逐渐被提出。2011年,高山教授提出中国缺血性卒中亚型(CISS)[1],与TOAST相比,CISS既有病因诊断,又有发病机制诊断,在预后评估方面更具应用价值。已有较多文献在TOAST分型基础上探讨不同病因亚型与临床预后的关系[2-5],应用CISS分型系统在该领域进行相关研究的文献较少。基于此,本研究对缺血性卒中患者进行CISS分型,分析各病因亚型与临床短期预后的相关性,以期为中国缺血性卒中预后评估、二级预防提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年7—11月兰州大学第二医院神经内科急性缺血性卒中患者249例,男157例,女92例,年龄24~85岁,平均年龄为(65±12)岁。纳入标准:符合全国第四届脑血管病学术会议修订的诊断标准[6],且经CT或MRI证实有新发病灶,均于发病7 d内入院、住院时间≥10 d。排除标准:非梗死的其他脑血管事件、有严重心肺肝肾功能不全、既往遗留神经功能缺损及未做任何检查者。

1.2 治疗方法 对急性缺血性卒中患者均进行常规临床治疗,主要包括抗血小板聚集、营养神经、改善脑循环、防治并发症等对症支持治疗。密切关注患者心理变化,及时开展心理辅导。鼓励患者病情平稳后加强肢体功能锻炼。

1.3 CISS分型[1]将缺血性卒中病因学分成五型:大动脉粥样硬化(LAA)、心源性卒中(CS)、穿支动脉疾病(PAD)、其他病因(OE)、病因不确定(UE)。

1.4 神经功能缺损程度及疗效评定 应用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评定患者入院及出院时神经功能缺损程度,以出院时神经功能好转率评价其临床短期预后,NIHSS评分越高说明神经功能缺损越严重。神经功能好转率=(入院时NIHSS-出院时NIHSS)/入院时NIHSS×100%。

1.5 统计学方法 采用SPSS 18.0和SAS 9.1.3统计软件,计数资料采用χ2检验或Fisher确切概率法,连续计量资料采用单因素方差分析或秩和检验。多个样本均数间的多重比较采用SNK检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

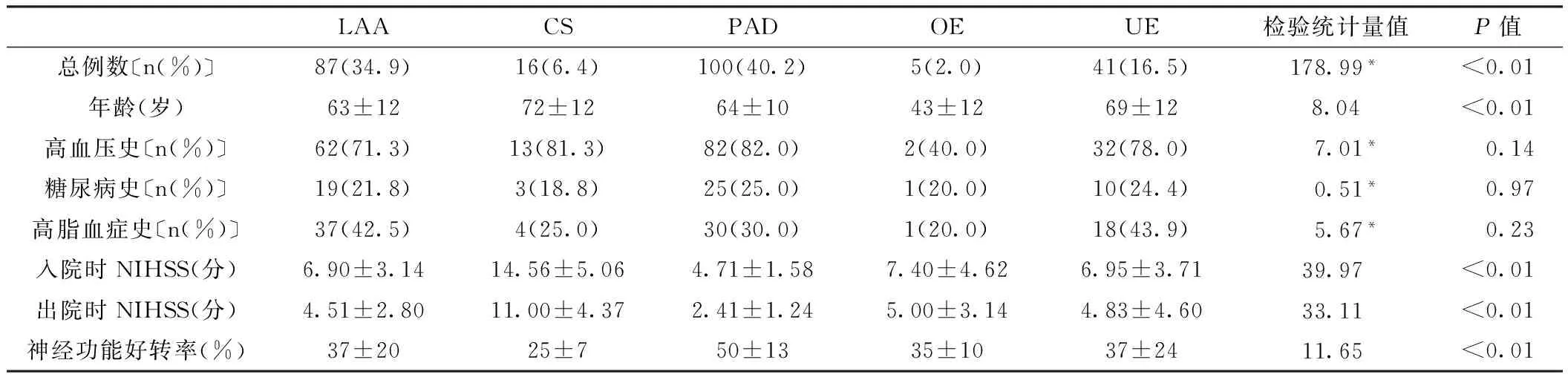

2.1 CISS亚型基线特征 五种病因亚型中,穿支动脉疾病比例最高,其他病因型卒中比例最小,与其他各分型相比差异有统计学意义(P<0.01)。年龄比较结果显示:心源性卒中年龄最大,其他病因型卒中年龄最小,差异有统计学意义(P<0.01)。各亚型间高血压史、糖尿病史、高脂血症史差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

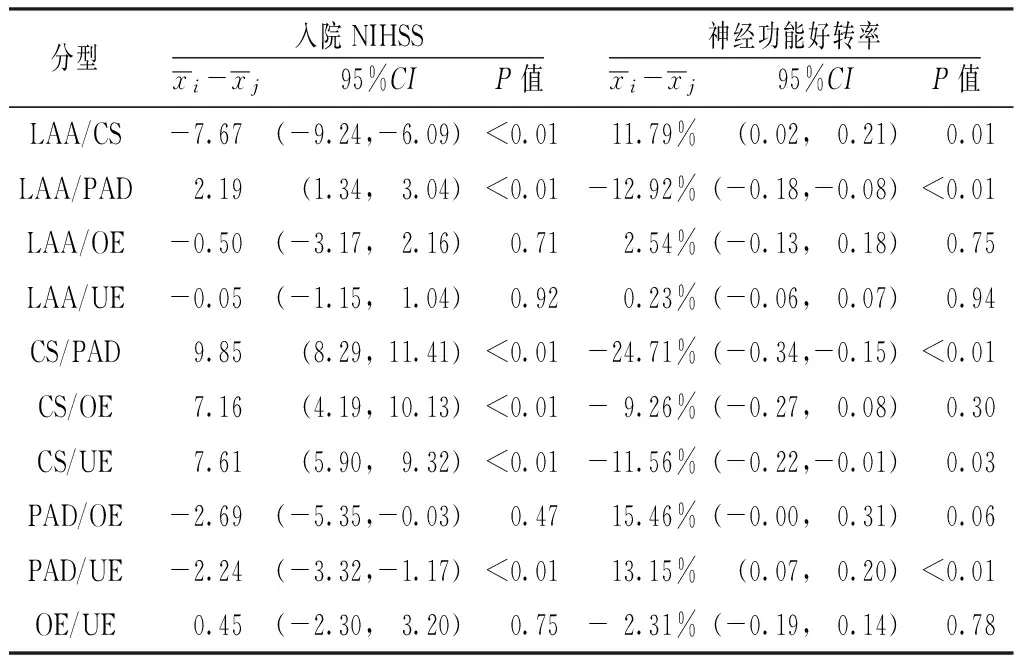

2.2 各亚型神经功能缺损程度及临床短期预后比较 穿支动脉疾病患者入院时NIHSS评分最低、出院时神经功能好转率最高,与大动脉粥样硬化、心源性卒中、病因不确定卒中相比差异均有统计学意义(P<0.01);心源性卒中患者入院时NIHSS评分最高、出院时神经功能好转率最低,与大动脉粥样硬化、穿支动脉疾病、病因不确定卒中相比差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1、2。

表1 CISS亚型基线情况

注:*为χ2值,余检验统计量值为F值;LAA=大动脉粥样硬化,CS=心源性卒中,PAD=穿支动脉疾病,OE=其他病因,UE=病因不确定,CISS=中国缺血性卒中亚型,NIHSS=美国国立卫生研究院卒中量表

表2 CISS各亚型入院时病情及短期预后组间多重比较

Table2 Comparison of stroke severity and short-term prognosis among the CISS subtypes

分型入院NIHSSxi-xj 95%CI P值神经功能好转率xi-xj 95%CI P值LAA/CS-7.67(-9.24,-6.09)<0.01 11.79% (0.02, 0.21) 0.01LAA/PAD 2.19 (1.34, 3.04)<0.01-12.92%(-0.18,-0.08)<0.01LAA/OE-0.50(-3.17, 2.16) 0.71 2.54%(-0.13, 0.18) 0.75LAA/UE-0.05(-1.15, 1.04) 0.92 0.23%(-0.06, 0.07) 0.94CS/PAD 9.85 (8.29,11.41)<0.01-24.71%(-0.34,-0.15)<0.01CS/OE 7.16 (4.19,10.13)<0.01-9.26%(-0.27, 0.08) 0.30CS/UE 7.61 (5.90, 9.32)<0.01-11.56%(-0.22,-0.01) 0.03PAD/OE-2.69(-5.35,-0.03) 0.47 15.46%(-0.00, 0.31) 0.06PAD/UE-2.24(-3.32,-1.17)<0.01 13.15% (0.07, 0.20)<0.01OE/UE 0.45(-2.30, 3.20) 0.75-2.31%(-0.19, 0.14) 0.78

3 讨论

缺血性卒中是一组包含多种病因的临床综合征,对卒中综合征进行更加科学准确的病因分层诊断是未来神经科学发展的必然趋势。CISS分型与经典TOAST相比既有病因诊断,又有发病机制诊断,诊断标准所含内容更全面、准确。将主动脉弓粥样硬化归入大动脉粥样硬化类型,更符合真正的病理变化;对大动脉粥样硬化所致缺血性卒中的病理生理机制进行具体分类,研究更加深入;提出“穿支动脉疾病”这一新概念,避免与小血管疾病及腔隙性梗死相混淆;借鉴以往分型系统的优点同时结合中国国情,建立中国人自己的分型标准。以上特点奠定了CISS分型在临床实践中的应用价值,在此基础上开展科学研究工作,数据结果将更加客观、准确。

CISS分型结果显示穿支动脉疾病是中国缺血性卒中最常见的病因类型,与国外TOAST分型研究相比[7],大动脉粥样硬化卒中增加、病因不确定卒中降低、穿支动脉疾病比例升高、心源性卒中比例减少。导致上述差异的原因可能与以下几方面有关:(1)研究人群种族、地域、饮食等存在差异。(2)CISS与TOAST分型诊断标准不同。TOAST存在一些弊端:大动脉粥样硬化诊断标准过于严格、小动脉闭塞诊断标准过于宽松。(3)本研究中,心源性卒中的筛查如24 h Holter未普及。

研究结果表明,患者入院时神经功能缺损程度及出院时神经功能好转率与不同病因亚型之间有直接相关性。穿支动脉疾病患者入院时病情最轻、临床短期预后最好;心源性卒中患者入院时病情最重、临床短期预后最差;该结果与国内外相关文献报道基本一致[2-3,8],分析其原因可能与发病机制有关。穿支动脉疾病是由穿支动脉口粥样硬化或小动脉纤维玻璃样变所导致的急性穿支动脉区孤立梗死灶,病理研究显示:无症状性腔隙性梗死和弥漫性脑白质病变主要与终末小动脉脂质玻璃样变有关,症状性穿支动脉梗死主要与穿支动脉口粥样硬化有关。终末小动脉和穿支动脉管径均较小,因此梗死范围相对较小,神经功能缺损一般较轻,短期预后多数较好。心源性卒中的发病机制为心脏来源的栓子脱落到脑循环中阻塞血管造成梗死,栓子的成因可能是心房纤颤、心肌梗死、风湿性心脏病等,该亚型梗死分布具有空间多发的特点(前后循环同时梗死、双侧梗死),梗死的临床结局变异度较大,多数阻塞大血管,梗死面积较大,神经功能缺损较重,临床预后较差。

Redfors等[4]及Petty等[9]对缺血性卒中患者的长期随访研究显示:小动脉闭塞型卒中病死率最低、预后最好;心源性卒中病死率最高、预后最差。但Markaki等[5]研究与其研究结果略有差异:小动脉闭塞型卒中病死率最低,病因不明型卒中病死率最高。本研究未对缺血性卒中病因分型与临床长期预后的关系进行研究,目前就这一问题尚无定论,为进一步明确两者的关系,今后将在此基础上开展更深入的研究工作。

本研究既探讨了CISS在住院患者中的分布特点,又进一步分析了CISS不同病因亚型与临床短期预后的关系。但该课题属于单中心临床研究,样本量较小,选择性偏倚不可避免。因此,为进一步明确两者的关系,验证CISS分型在临床实践中的应用价值,尚需进行更大样本量的多中心临床研究。

1 Gao S,Wang YJ,Xu AD,et al.Chinese ischemic stroke subclassification[J].Front Neurol,2011,2:6.

2 常华军,全亚萍,陈顺中.TOAST分型与脑梗死急性期神经功能和预后的关系[J].中国现代神经疾病杂志,2009,9(5):456-459.

3 谭明贤,陈胜利,周杰.基于TOAST分型的急性缺血性卒中临床疗效分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2011,9(8):938-939.

4 Redfors P,Jood K,Holmegaard L,et al.Stroke subtype predicts outcome in young and middle-aged stroke sufferers[J].Acta Neurol Scand,2012,126(5):329-335.

5 Markaki L,Franzen L,Caroline Talani,et al.Long-term survival of ischemic cerebrovascular disease in the acute inflammatory stroke study,a hospital-based cohort described by TOAST and ASCO[J].Cerebrovasc Dis,2013,35(3):213-219.

6 中华医学会神经病学分会.脑血管疾病分类和诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-381.

7 Michael M,Caroline AD,Orla C,et al.Stroke subtype classification to mechanism-specific and undetermined categories by TOAST,ASCO,and Causative Classification System[J].Stroke,2010,41(8):1579-1586.

8 Grau AJ,Weimar C,Buggle F,et al.Risk factors,outcome,and treatment in subtypes of ischemic stroke:The German Stroke Data Bank[J].Stroke,2001,32(11):2559-2566.

9 Petty GW,Brown RD Jr,Whisnant JP,et al.Ischemic stroke subtypes:A population-based study of incidence and risk factors[J].Stroke,1999,30(12):2513-2516.