以土地利用为视角的农田生态补偿理论框架构建

方 斌,王雪禅,魏巧巧

(南京师范大学地科院,南京 210046)

农田生态系统是土地利用系统之一,具备保护自然、稳定生态、促进人与自然和谐共存的生态功能[1]。从生态环境保护的惯例看,建立生态补偿制度是普遍做法。Larson和Mazzarse提出湿地快速评价模型,随后生态补偿逐步渗透到矿区、森林、高速公路等各个领域,并认为生态补偿是因发展对生态功能和质量所造成损害的一种补助[2-3]。在具体生态建设项目上,生态保护资金投入收益最大化、生物多样性保护等方面的研究取得长足进步,并建立一整套生态经济模拟程序和生物多样性保护的补偿方案。我国的生态环境补偿研究起步较晚,更多的探索仍驻步于生态补偿的概念评析,还未形成统一的概念。目前,被认可的生态补偿定义:“通过对损害(或保护)资源环境的行为进行收费(或补偿),提高该行为的成本(或收益),从而激励损害(或保护)行为的主体减少(或增加)因其行为带来的外部不经济性(或外部经济性),达到保护资源的目的”。在具体实践项目上,如湿地保护、高速公路补偿、水资源污染补偿等方面都作了很多有价值的探索[4-5]。

农田生态补偿以土地利用为视角分析其内在形成机理理论鲜有发现,而生态质量的变化与土地利用的行为有必然联系,以此为着眼点对问题进行深入阐述具有重要意义。

2 农田生态补偿的概念体系

2.1 生态补偿内涵

国内的生态补偿理论始于森林生态效益补偿和矿区恢复等实践中。学者从不同角度解析了生态补偿的内含,如章铮认为生态环境补偿费是为控制生态破坏而征收的费用,目的是使外部成本内部化[6]。庄国泰等认为它是为损害生态环境而承担的一种责任,是减少对生态环境损害的经济刺激手段[7]。王钦敏认为生态补偿是对环境资源使用而放弃的未来价值补偿[8]。20世纪90年代中后期,生态补偿开始注重生态效益补偿,特别是对生态环境保护、建设者的财政转移补偿机制,如森林生态效益补偿基金写入森林法和国家实施的退耕还林补偿。洪尚群认为,生态补偿是促进生态建设和环境保护的利益驱动机制、激励机制和协调机制[9]。毛显强认为,生态补偿系指通过刺激损害(或保护)行为的主体减少(或增加)因其行为带来的外部不经济性(或外部经济性)[10]。毛峰等认为生态自我反馈与恢复能力的生态系统进行物质、能量的反哺和调节机能的修复[11]。

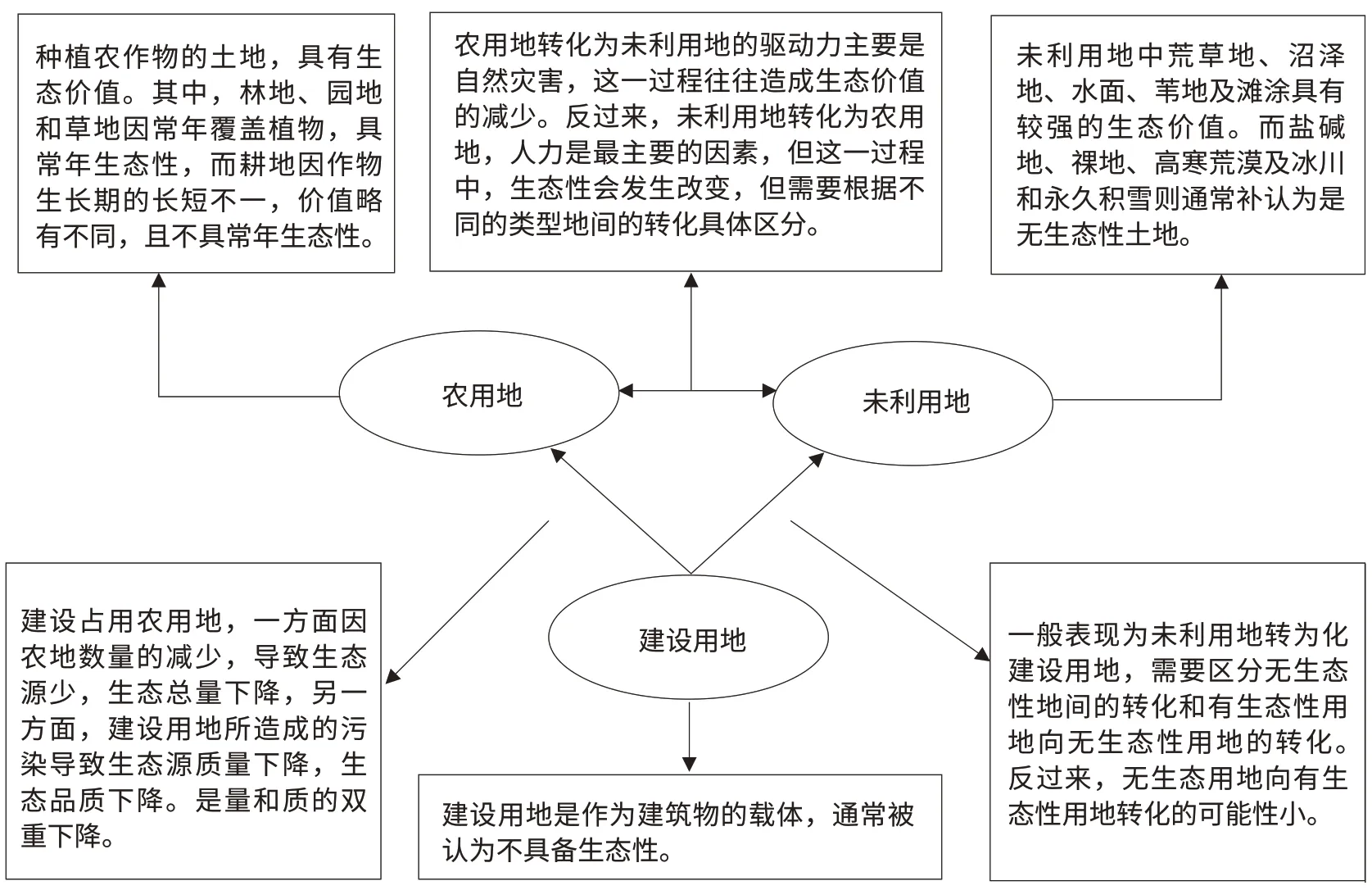

国内外学者从不同角度对生态补偿的概念予以界定,并在实践上从不同领域中逐步完善补偿模式。根据中华人民共和国国土资源部2001年8月21日国土资发[2001]255号印发《全国土地分类(试行)》,已于2002年1月1日起试行。分类中,将土地分为农用地、建设用地和未利用地三类,其关系间图1。

图1 土地类型间的转化与生态环境的演化关系Fig.1 Relation between the land usetype's transformation and the ecological environment's evolution

受人类行为的支配,土地利用类型发生转变的过程中,会导致生态质量变化,地类的转换围绕建设用地发生,如林地、园地、草地、农田、水域转化为建设用地和建设用地所产生的污染向以上地类的排放,从而导致以上地类面积的减少和质量下降,因而需要对其行为所造成的后果进行补偿。根据其对上述地类的作用关系可将生态补偿分为向流域生态补偿、森林生态补偿、草地生态补偿和农田生态补偿。因此,从土地利用的角度上,可将生态补偿定义为:建设用地对具有生态性地类的占用和侵害导致后者面积减少和品质下降,致使区域生态总量和品质都降低,应由引发这种土地利用行为的主体对因区域生态环境质量下降而受害的人群给予一定经济补偿。

2.2 农田生态补偿内涵

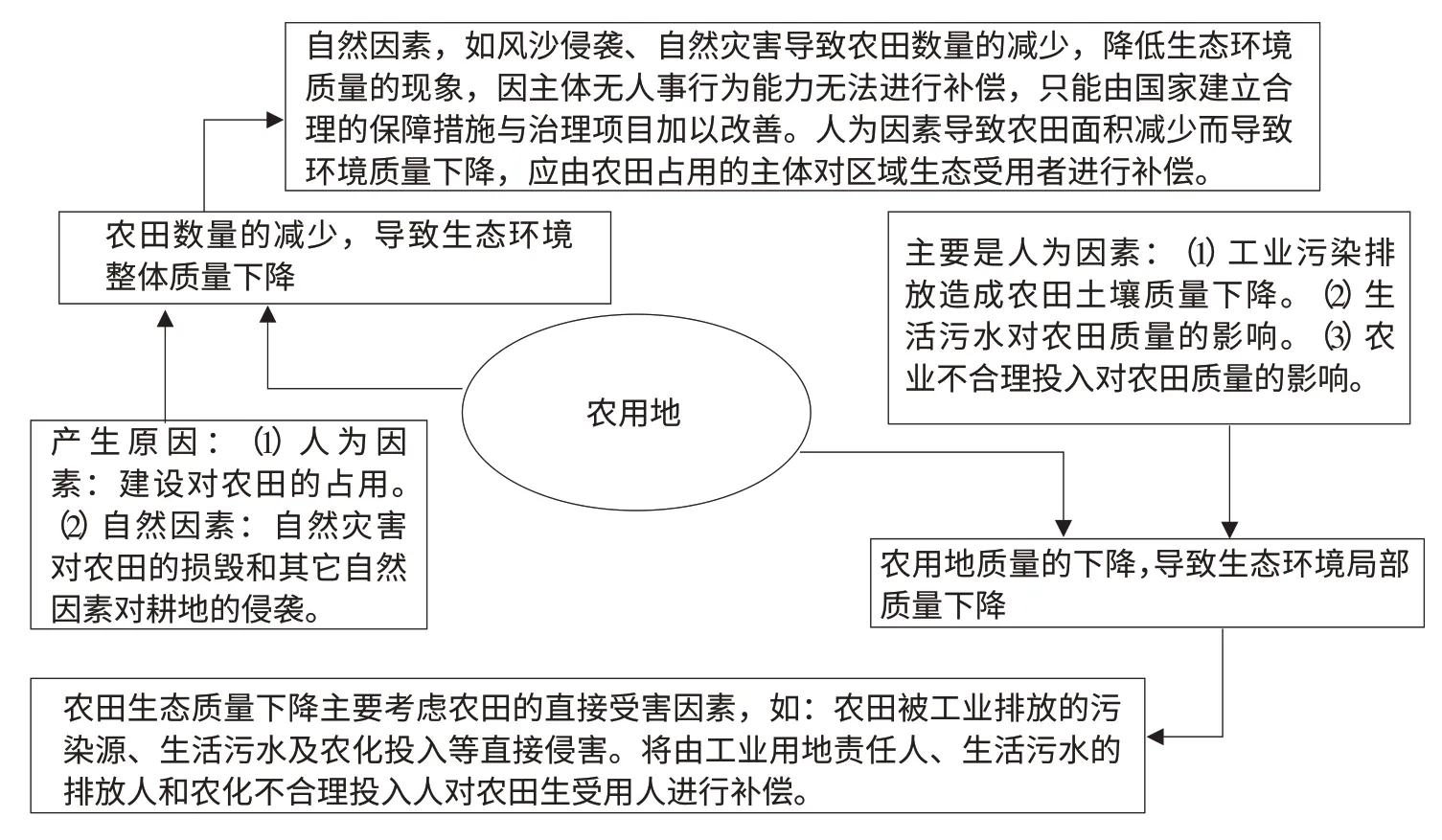

农田通常称为耕地,农田补偿可称为耕地补偿,但由于农田的概念相对宽泛,在常规意识上,表达为种植作物的土地,比耕地的内涵广。因此,本文仍然称其为农田生态补偿。农业生态补偿实践在不同国家有不同程度的开展。如美国的耕地休耕计划、英国以保护景观价值和提高乡村公共环境为目的的ESA(Enviro mentally sensitive areas)项目、英格兰的乡村景观资助计划、瑞士为保护农业生物多样性在利用农业区制定的生态补偿区域计划、我国的退耕还林还草计划和农业补贴等。从土地利用的视角出发,农田生态环境主要表现为土地利用行为对农田造成的影响,具体见图2。

根据农田受土地利用行为的影响,可将生态补偿定义为:农田因受自身和其他地类上主体行为的影响,导致其面积减少和质量下降。引起这一现象的行为主体应对环境受用者予以经济补偿。也可定义为“根据生态补偿的基本原则,对导致农田生态质量下降行为的经济惩罚和对维护甚至提升农田生态质量健康行为的经济补偿。实质是建立对农田生态破坏者行为约束和对保护者行为激励的政策或制度”。

图2 农田生态质量变化的原因分析Fig.2 Cause analysis to the farmland ecological environment quality'svariation

3 补偿的结构及其测算模型构建

3.1 农田生态补偿结构

结果见图3。

农田生态环境补偿的主要结构由补偿原则、补偿主客体、补偿标准及补偿模式四个部分组成。其中,补偿原则是让区域内所有公民充分体现社会责任义务、权利享受公平、公正的依据;补偿主客体是责任承担者与权利的享受者;补偿标准是责任与权利的经济量化;补偿模式是责任与权利的体现方式。

3.2 补偿要素界定

3.2.1 补偿主体

补偿主体即承担补偿方,要按照“谁破坏谁恢复,谁收益谁补偿,谁污染谁治理”的原则加以确定。在不同情况下可能是直接导致生态环境质量下降或在生态服务中受益的个人、企业或者特定区域的全体公民。具体到农田这一特殊生态系统要具体分析其在环境方面承受的各方面压力:①是城市化的行为过程中导致土地扩张、占用农田的行为主体主要是政府,只有政府才能制定土地利用总体规划,并确定建设占用农田的面积,因此,政府是城市化进程的推手,是当然的城市化引发生态质量下降的责任主体;②工业化行为过程中致使农田数量减少也是在政府规划限制下的占用,而土地出让过程中政府可以收取土地出让金。因此,由其导致生态质量下降的主体也应当由政府承担;而工业污染排放到农田的行为主体是企业,但其排放路径是经过政府允许的,其排放的污染量也是在政府管控范围内,排放量超标需要向政府交纳排污费,因此,也应当由政府承担补偿主体;③农田自身不合理的利用导致土地粗放利用、质量下降的行为主体是农民,但是,农民是弱势群体,合理的投入需要科学指导,更重要的是高投入背景仍然是对经济效益的追求。农民生产的产品是追求更高的价值维持正常生活,生产的粮食不仅维持自己生存,更是维护社会的稳定,而这些责任本应是政府应当承担的。因此,农田不合理利用导致生态质量下降的责任主体也应归咎于政府。④每个公民个体都有享受农田这一生态系统提供绿色健康的农产品和良好的生态环境,因此公众也是生态服务的受益者,也应成为补偿主体。

图3 农田生态补偿的主体结构Fig.3 Main body structure of farmland ecological compensation

综上所述,破坏性的补偿责任主体是政府,生态享受性的责任主体归于每个公民,而享受性的责任主体可由政府通过产品付费的形式让公众承担。各级政府作为其辖区内的公众代表,在信息、资源、能力各方面拥有得天独厚的优势,有义务承担对所辖区域内的生态质量进行保护和监管的责任。因此,从土地利用的角度,区域生态补偿主体应由地方政府承担。

3.2.2 补偿客体

补偿客体即享受补偿的人群,指生态系统中提供服务的地区、组织或个人。具体到农田生态系统主要包括农田的经营者、建设者。农田生态环境的补偿客体是参与农业生产活动的农民和农田的经营者、保护者。政府应将向生态破坏者收取的费用补偿给他们,为他们提供资金、技术等方面的支持,以制约破坏者行为和提高农民改善农田生态环境的积极性。

3.2.3 补偿模式选择

补偿模式是连接补偿相关方和补偿标准的中间环节,是补偿具体落实的手段、方法和形式,是生态价值在农田保护者中得到体现的重要路径。从以上分析看,我国的生态补偿可采用经济补偿、实物补偿、政策补偿、智力补偿和工程项目补偿等模式。前两者为直接补偿,后三者为间接补偿。短期内,政府应主要采取直接补偿,由于这种补偿模式简单、实惠,可直接刺激公众朝被引导的方向发展。但是,它无法从根本上让人们理解生态补偿的意义,也无法解决重要的生态工程建设,如污染治理、土地整治等。因此,从长远来看,间接补偿可本逐步提高人们农业生产的技能、环境保护意识和能力。设定政策补偿还有助于从消费主体上让人们自觉为生态保护买单。如经过认证的生态绿色农产品在市场上较一般农产品的价格高,但仍受到多数人青睐。因此,应加强绿色农产品认证,鼓励农民进行生态、绿色农产品生产,促进农业产业化发展。

3.3 补偿标准测算

补偿标准需要根据不同土地类型间的转化加以测算,但是,我国并非完全市场经济,而且,我国的补偿主体是政府,客体是农田保护者和经营者。因此,在测算其价值时,只需测算区域生态价值总量在不同时期的变化。

3.3.1 测算思路

从土地利用的行为分析中可以看出,其结果通过影响区域生态总量和品质而导致生态环境质量发生变化,而生态总量与品质的下降会影响到区域农产品的质量和人们享受的生态量,并最终影响区域生态资源所产生的人均生态服务价值量,同时,由于生态资源的变化,也会影响区域生态承载力。因此,在区域主体全部确定为政府之后,只需要计算两者总量就可以测算出政府在这一过程中应支付的生态价值量。

目前国内外关于生态补偿标准的核算方法主要有基于生态系统服务功能价值的测算方法、基于生态保护者的直接投入和机会成本的计算方法、基于生态修复的方法、基于补偿意愿的测算方法和基于生态足迹的测算方法等。本文认为由生态服务功能与区域经济发展水平之间存在必然联系,地区经济发展水平通过城市化和工业化影响农田生态系统服务价值,进而影响补偿标准。而农田自身的不合理利用主要来源于生产者追逐短期经济利益,农药、化肥的不合理利用,致使土地退化和农田生态系统脆弱化,从而加重了农田的生态承载力。因此,综合测算农田生态服务价值和生态承载力,可以很好地量化生态补偿量。

3.3.2 测算体系与方法

根据研究思路,本文将区域发展水平与生态系统服务价值、生态足迹与生态容量相关联构建指标体系,具体指标如表1所示。

表1 以土地利用为视角的农田生态环境补偿标准因素Table 1 Standard factors of farmland ecological environmental compensation with a perspective of land utilization

生态系统服务价值的测算体系可借鉴邹昭晞等人的研究[12],将我国生态服务功能划分为气体调节、水源涵养、土壤形成与保护、废物处理、生物多样性维护、粮食生产、原材料生产和休闲娱乐共9类选择农田生态系统服务价值指标。经济发展指标:主要选择一些能真实反映区域经济发展水平的指标,同时,还要选取地区农业产值分析地区生产总值中农业的贡献量。

生态足迹指标:生态足迹是一种用来衡量人类对自然资源利用程度以及自然界为人类提供的生命支持服务功能的方法。该方法通过估算维持人类的自然资源消费量和同化人类产生的废弃物所需要的生态生产性能力,建立区域资源人口生态承载力模型,衡量区域的生态容量。指标选取路径:①划分消费项目,计算各主要消费项目的消费量;②利用平均产量数据,将各消费量折算为生物生产性土地面积;③通过当量因子把各类生物生产性土地面积转换为等价生产力的土地面积;④将其汇总、求和计算出生态足迹的大小;⑤通过产量因子计算生态承载力,分析其承载力强度变化。在以上分析的基础上,把生态足迹与生态承载力间关联测算农田生态质量损失补偿量,计算模型如下:

以上公式中:Aec-农田生态质量补偿量(元/年);EF-地区总生态足迹(hm2);EC-地区生态承载力(hm2);M—地区农田生态系统服务价值(元/年);R2-补偿系数(可根据皮尔生长曲线模型测算[34])。

根据以上测算结果可进一步测算区域补偿价值总量,测算模型如下:G=w+Ace,其中G为区域补偿价值总量。

该模型可很好地将经济发展与区域生态补偿、生态容量与生态消费有机结合,从区域发展角度测算政府补偿量,但是该模型无法做到对造成生态质量的各个方面进行测算。因此在补偿中,无法针对补偿客体建立差异性补偿标准。

4 结论

4.1 结论

①在生态补偿基础上,以土地利用为视角,分析农田生态环境质量演化与土地利用行为间的关系,找出影响其质量变化的原因和产生的根源。在此基础上,建立农业生态补偿的概念,确定其基本内涵。

②从补偿原则、补偿主客体、补偿标准及补偿模式四个方面完善农田生态补偿的结构框架,并从土地利用行为视角上对各单元内容予以界定。

③以土地利用为视角构建农田生态补偿测算体系,并从探讨区域经济发展水平与农田生态系统服务价值的关系上测算经济发展对农田生态服务价值的补偿量,运用区域农田生态足迹法,结合区域环境承载力探讨农田生态质量损失补偿量,提出了农田生态补偿的测算思路。

4.2 不足

①设计模型只能测算区域补偿量,无法测算影响生态质量在各个单元所占的份额,因此无法建立区域差异化的补偿标准,有待下一步探讨。

②未研究补偿价值的分配形式,特别是没有针对不同的客体探讨其受益份额,也有待深入研究。

[1]方斌,杨叶,郑前进,等.耕地易地补充经济补偿的生态价值-以江阴市和兴化市为例[J].生态学报,2010,30(23):6478-6486.

[2]Larson Joseph S.Rapid assessment of wetlands:History and application to management[M].Amsterdam:Elsevier,1994:625-636.

[3]Johst K,Drechsler M,Watzold F.An ecological-economic modeling procedure to design compensation payments for the efficient spatio-temporal allocation of species protection measures[J].Ecological Economics,2002,41:37-49.

[4]余瑞先.欧盟的农业环保措施[J].世界农业,2000,259(11):11-13.

[5]赵景逵,朱荫湄.美国露天矿区的土地管理及复垦[J].中国土地科学,1991(1):31-33.

[6]章铮.生态环境补偿费的若干基本问题[M]//国家环境保护局自然保护司.中国生态环境补偿费的理论与实践.北京:中国环境科学出版社,1995.

[7]庄国泰,高鹏,王学军.中国生态环境补偿费的理论与实践[J].中国环境科学,1995,15(6):413-418.

[8]王钦敏.建立补偿机制,保护生态环境[J].求是,2004(13):55-56.

[9]洪尚群,马丕京,郭慧光.生态补偿制度的探索[J].环境科学与技术,2001(5):40-43.

[10]毛显强,钟瑜,张胜.生态补偿的理论探讨[J].中国人口资源与环境,2002,12(4):38-41.

[11]毛锋,曾香.生态补偿的机理与准则[J].生态学报,2006,26(11):3841-3846.

[12]邹昭晞.北京农业生态服务价值与生态补偿机制研究[J].北京社会科学,2010(3):53-59.

[13]岳方方,张建新,魏波.基于生态足迹的江苏宿迁市可持续发展探讨[J].山东师范大学学报:自然科学版,2006(4):101-104.

[14]柴志敏,刘小英,李富忠.2006-2008年山西省生态足迹和承载力变化分析[J].沈阳农业大学学报:自然科学版,2010(2):211-214.