丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌体外混合培养对肠道致病菌的影响

浙江大学动物科学学院 张 玲 周 琳 杨彩梅*

浙江惠嘉生物科技有限公司 曾新福

丁酸梭菌属于梭菌属,是一种专性厌氧的革兰氏阳性芽孢杆菌,其广泛分布于土壤,也能从健康动物的肠道中分离出来。丁酸梭菌适合动物的肠道厌氧环境(呼慧娟等,2011),可以控制消化道紊乱(张晓阳等,2012),有效抑制有害菌(曹广添等,2012)。鼠李糖乳杆菌属于乳杆菌,具有较强的酸及胆碱耐受能力 (王玉华等,2008),有抑制有害菌的作用 (吴光伟和韩建春,2009),具有抗氧化活性,并且可以影响机体免疫功能。目前丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌均被广泛用作饲料添加剂,本试验研究了丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌联合培养对产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠杆菌的抑制作用,为微生物制剂联和使用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 菌种、试剂及培养基 丁酸梭菌(Clostridium butyricum,HJCB998),由浙江惠嘉生物科技有限公司提供;鼠李糖乳杆菌(Lactobacillus rhamnosus,ATCC7469)、产气荚膜梭菌(Clostridium perfringens,ATCC13124),均由广东省微生物菌种保藏中心提供;大肠杆菌C83928(Escherichia coli C83928)、沙门氏菌 (Salmonella gallinarum,C79)、金 黄 色 葡 萄 球 菌 (Staphylococcus aureaus,SHZ018),均由浙江大学动物科学学院研究室提供。琼脂、氯化钠为分析纯。厌氧液体培养基、LB液体培养基、LB琼脂培养基、强化梭菌培养基(RCM)、DRCA梭菌选择性培养基、伊红美蓝培养基(EMB)、 乳酸细菌培养基 (MRS)、BP培养基、HE培养基、SC培养基,均购自北京陆桥生物科技有限公司。

1.1.2 主要仪器与设备 厌氧培养箱、灭菌锅、恒温培养箱、培养皿、超净工作台、试管、接种环等。

1.2 试验方法

1.2.1 菌种活化 丁酸梭菌活化:将冻干管保藏菌株接种于装有梭菌液体培养基的试管中,置于厌氧培养基中37℃静止厌氧培养48 h,取0.1 mL转接装有9.9 mL厌氧液体培养基的试管,厌氧静止培养16 h。

产气荚膜梭菌及鼠李糖乳杆菌活化:在超净台内,取一定量的无菌水迅速加入打开的冻干管,轻轻将菌粉混匀溶解,然后将菌液分别转接LB斜面及厌氧液体培养基,置37℃厌氧培养48 h后,取1环菌种接种于装有9.9 mL厌氧液体培养基的试管,厌氧静止培养16 h。

1.2.2 培养物的制备 将活化好的0.1 mL丁酸梭菌、鼠李糖乳杆菌、产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌分别接种于装有9.9 mL厌氧液体培养基的试管,丁酸梭菌、鼠李糖乳杆菌、产气荚膜梭菌均于37℃厌氧静止培养24 h,其余肠道致病菌普通培养16 h,并分别计数。

1.2.3 混合培养 取16个装有19.9 mL厌氧液体培养基的三角瓶,将活化的菌液稀释到104~105cfu/mL,分组混合:(1)丁酸梭菌与大肠杆菌按浓度100∶1比例混合接种到三角瓶中;(2)鼠李糖乳杆菌、大肠杆菌按浓度100∶1比例混合接种到三角瓶中;(3)丁酸梭菌、鼠李糖乳杆菌及大肠杆菌按浓度 100∶100∶1 比例接种至三角瓶中;(4)将等量的大肠杆菌接种于三角瓶中作为对照。随后置厌氧培养箱中37℃恒温静止培养。

活菌计数方法:分别在培养的 0、4、8、12、24、36、48、72 h取各组培养物样本,检测试验组与对照组中各致病菌的数量(cfu/mL),并与单独培养进行对比。采用稀释平板计数法,将待测菌液摇匀,每组分别取0.1 mL样品进行10倍连续稀释,选取适当稀释度的菌悬液0.1 mL,分别滴加在伊红美蓝选择性培养基平板上,每个稀释度3个重复,置37℃培养48 h后,计算其菌数后取平均值(三个平板菌落总数/3×10×稀释倍数)。由于丁酸梭菌、鼠李糖乳杆菌是严格厌氧菌,在有氧情况下无法长出,计数结果为准确的致病菌菌数。

丁酸梭菌和鼠李糖乳杆菌对产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌的体外生物拮抗作用研究方法同上。选用的计数培养基分别为SC培养基、BP培养基、HE培养基。

2 结果与分析

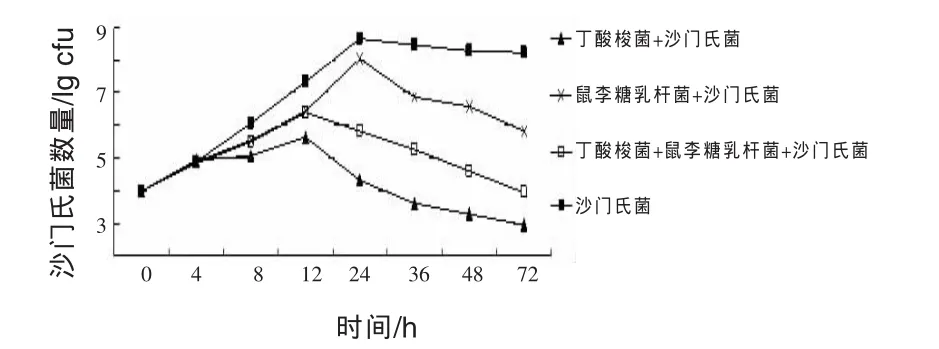

2.1 丁酸梭菌和鼠李糖乳杆菌对沙门氏菌的体外生物拮抗作用 从图1可以看出,培养12 h时,丁酸梭菌培养组沙门氏菌数量比沙门氏菌单独培养有明显下降趋势,菌落数差别达2个数量级,24 h后菌落数差别达4~5个数量级。鼠李糖乳杆菌对沙门氏菌的抑制作用从24 h开始比较明显,菌落数差别为1~2个数量级。丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌混合培养时,沙门氏菌菌落数从12 h开始明显下降,24 h后菌落数差别达3~4个数量级,可见,两种菌联合培养对沙门氏菌的抑制无协同作用。

图1 丁酸梭菌和鼠李糖乳杆菌对沙门氏菌的体外生物拮抗作用

2.2 丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌对金黄色葡萄球菌的体外生物拮抗作用 从图2可以看出,丁酸梭菌可以明显抑制金黄色葡萄球菌,从12 h开始,其菌落数比金黄色葡萄球菌单独培养时下降2~4个数量级;鼠李糖乳杆菌对金黄色葡萄球菌无明显抑制作用;丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌混合培养时,从12 h开始,金黄色葡萄球菌菌落数下降2~3个数量级,两菌株混合培养对金黄色葡萄球菌的抑制无协同作用。

图2 丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌对金黄色葡萄球菌的体外生物拮抗作用

2.3 丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌对产气荚膜梭菌的体外生物拮抗作用 从图3可以看出,丁酸梭菌对产气荚膜梭菌抑制作用明显,从8 h开始,可使菌落数下降2~5个数量级,在36 h时抑菌效果最明显;鼠李糖乳杆菌单独作用于产气荚膜梭菌时,从12 h开始,可使其菌落数下降2个数量级以上;两菌株联合培养对产气荚膜梭菌的抑制作用在24~48 h时低于丁酸梭菌单独培养,其他时间无显著差异。

图3 丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌对产气荚膜梭菌的体外生物拮抗作用

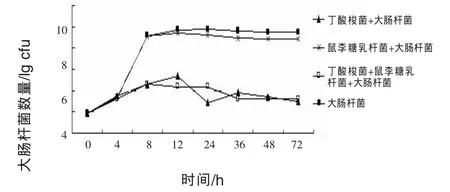

2.4 丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌对大肠杆菌的体外生物拮抗作用 从图4可以看出,丁酸梭菌能明显抑制大肠杆菌,从8 h开始,其菌落数比大肠杆菌单独培养时低3~4个数量级;鼠李糖乳杆菌对大肠杆菌无明显抑制作用;丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌混合培养时,可以使大肠杆菌菌落数降低3~4个数量级,并且抑菌曲线和丁酸梭菌大体一致,表明两菌株混合培养对大肠杆菌的抑制无协同作用。

图4 丁酸梭菌与鼠李糖乳杆菌对大肠杆菌的体外生物拮抗作用

3 讨论

丁酸梭菌是肠道正常微生物,可以调节肠道菌群,抑制肠道有害菌。研究表明,丁酸梭菌可以对大肠杆菌、沙门氏菌、产气荚膜梭菌均产生抑制作 用 (曹 广 添 等 ,2012;Yang 等 ,2012;Cao 等 ,2012),降低产气荚膜梭菌在微生物群体中的比例(Kong等,2011)。丁酸梭菌可以产生有机酸降低肠道pH从而抑制有害菌的生长 (张晓阳等,2012),同时丁酸梭菌及其脂磷壁酸也可以抑制有害菌在细胞上的附着(Gao等,2012),另外丁酸梭菌可以减轻艰难梭菌毒素蛋白的毒力并且降低该菌的数量(Woo等,2011)。本试验表明,丁酸梭菌对产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠杆菌的生长均有明显的抑制作用。已有研究表明丁酸梭菌通过产生丁酸、乙酸等短链脂肪酸,产生细菌素,以及对营养物质黏附位点的竞争等途径来抑制有害菌(张晓阳等,2012;Gao 等,2012)。

鼠李糖乳杆菌具有很好的黏附性和抑菌性。Mack等(1999)研究表明,鼠李糖乳杆菌可以体外抑制大肠杆菌,除此之外,鼠李糖乳杆菌对志贺氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、鸡白痢沙门菌、肠杆菌、肠球菌等有害菌均有一定的抑制作用(刘冬梅等,2005;魏华等,2001)。 刘冬梅等(2006)研究表明,鼠李糖乳杆菌可以有效抑制有害菌,其抑菌原因主要是产生了乳酸,改变了肠道酸性环境,对有害菌产生抑制作用。本试验表明,鼠李糖乳杆菌可显著抑制沙门氏菌和产气荚膜梭菌,而对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌无明显抑制作用,这与之前研究结果略有不同,其原因有待进一步研究。

随着益生菌制剂在畜牧生产中的大量应用,单一益生菌应用效果的局限性也慢慢表现出来,因此几种益生菌的联合发酵和联合使用成为益生菌制剂发展的新趋势 (冯树和张忠泽,1990)。Stadie等(2013)研究表明,乳酸菌与酵母菌混合培养,酵母菌释放精氨酸有助于乳酸菌生长。双歧杆菌与嗜酸乳杆菌混合培养时可加快产酸,双歧杆菌可促进嗜酸乳杆菌增殖(张香美等,1999)。丁酸梭菌、肠膜芽孢杆菌、粪肠球菌三种菌的无细胞上清液彼此之间均有促进生长作用 (薛胜平等,2008)。丁酸梭菌与双歧杆菌体外共培养可以明显抑制大肠埃希杆菌O157、痢疾杆菌F2a、伤寒杆菌、艰难梭菌及产气荚膜梭菌的生长(吕存女等,2011a、b)。丁酸梭菌和婴儿型双歧杆菌对霍乱孤菌有拮抗作用,并且其主要拮抗作用是由丁酸梭菌引起的(陆俭等,2000)。本试验结果也表明,丁酸梭菌和鼠李糖乳杆菌联合培养时对产气荚膜梭菌、沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌均显示出较强的生物拮抗作用,其中起主要作用的是丁酸梭菌。

4 结论

本试验结果表明,丁酸梭菌对产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠杆菌的生长均有明显的抑制作用;鼠李糖乳杆菌可抑制沙门氏菌和产气荚膜梭菌,而对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌无明显抑制作用;丁酸梭菌和鼠李糖乳杆菌联合培养时对产气荚膜梭菌、沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌均显示出较强的生物拮抗作用,但未表现出协同作用。

[1]曹广添,刘婷婷,周 琳,等.丁酸梭菌对致病菌和有益菌的体外作用效果研究[J].中国饲料,2012,4:16 ~ 19.

[2]冯树,张忠泽.混合菌-一类值得重视的微生物资源[J].中国食用菌,1990,9(1):4 ~ 7.

[3]呼慧娟,范小燕,周 琳,等.不同氧需求特性菌株在模拟肠道厌氧条件下的增殖[J].饲料工业,2011,32(20):38 ~ 41.

[4]黄 琴,黄 怡,崔志文,等.鼠李糖乳杆菌对巨噬细胞先天性免疫应答的调节作用[J].中国农业科学,2012,45(8):1621 ~ 1626.

[5]黄怡,黄琴,李卫芬,等.鼠李糖乳杆菌对Caco-2细胞抗氧化功能和细胞因子分泌的影响[J].畜牧兽医学报,2012,43(2):250 ~ 254.

[6]刘冬梅,李理,梁世中,等.鼠李糖乳杆菌产生抗菌物质的抑菌作用和特性研究[J].中国乳品工业,2006,34(1):13 ~ 16.

[7]刘冬梅,李理,梁世忠,等.鼠李糖乳杆菌的抑菌及其在大豆奶酪中性质研究[J].现代食品科技,2005,21(4):6 ~ 10.

[8]陆俭,张雪平,孟筱琦.酪酸梭菌和婴儿型双歧杆菌对霍乱弧菌的拮抗试验[J].微生物学通报,2000,27(5):338 ~ 341.

[9]吕存女,邝 欣,崔萱林.酪酸梭菌与婴儿型双歧杆菌对产气荚膜梭菌试管内生物拮抗作用的研究[J].中国微生态学杂志,2001a,13(1):38~40.

[10]吕存女,邝欣,张雪平,等.酪酸梭菌与婴儿双歧杆菌对艰难梭菌体外生物拮抗作用的研究[J].中国微生态学杂志,2001b,13(4):222 ~ 224.

[11]王玉华,高 晶,陈 萍,等.鼠李糖乳杆菌不同组分抗氧化活性的研究[J].食品科技,2011,36(9):27 ~ 31.

[12]王玉华,高 晶,冯 印,等.鼠李糖乳杆菌耐酸及胆盐能力研究[J].食品科学,2008,20(12):449 ~ 451.

[13]魏 华,徐 锋,徐玉琴.鼠李糖乳杆菌的生物学特性及发酵性能研究[J].食品与发酵工业,2001,27(9):11 ~ 15.

[14]吴光伟,韩建春.鼠李糖乳杆菌(ATTC 53103)产细菌素的研究[J].东北农业大学学报,2009,40(8):81 ~ 85.

[15]薛胜平,杜连祥,路福平.三种益生菌混合培养及共生机理研究[J].工业微生物,2008,38(2):28 ~ 32.

[16]张香美,江汉湖,董明盛.双歧杆菌与嗜酸乳杆菌混合培养时微生态关系研究[J].安徽农业技术师范学院学报,1999,13(2):5~10.

[17]张晓阳,卢 忆,马艳莉,等.丁酸梭菌生理功能及应用研究进展[J].中国食物与营养,2012,12:31 ~ 35.

[18]Cao G T,Xiao Y P,Yang C M,et al.Effects of Clostridium butyricum on Growth Performance,Nitrogen Metabolism Intestinal Morphology and Cecal Microflora in Broiler Chickens[J].J Anim Vet Adv,2012,11(15):2665 ~ 2671.

[19]Gao Q X,Qi L L,Wu T X,et al.Ability of Clostridium butyricum to inhibit Escherichia coli-induced apoptosis in chicken embryo intestinal cells[J].Vet Microbiol,2012,160(3 ~ 4):395 ~ 402.

[20]Kong Q,He G Q,Jia J L,et al.Oral Administration of Clostridium butyricum for Modulating Gastrointestinal Microflora in Mice[J].Curr Microbio,2011,62(2):512 ~ 517.

[21]Mack D R,Michail S,Wei S,et al.Probiotics inhibit enteropathogenic E-coli adherence in vitro by inducing intestinal mucin gene expression[J].American Journal of Physiology,1999,276:941 ~ 950.

[22]Stadie J,Gulitz A,Ehrmann M A,et al.Metabolic activity and symbiotic interactions of lactic acid bacteria and yeasts isolated from water kefir[J].Food Microbiol,2013,35(2):92 ~ 98.

[23]Woo T D H,Oka K,Takahashi M,et al.Inhibition of the cytotoxic effect of Clostridium difficile in vitro by Clostridium butyricum MIYAIRI 588 strain[J].J Med Microbiol,2011,60(11):1617 ~ 1625.

[24]Yang C M,Cao G T,Ferket P R,et al.Effects of probiotic,Clostridium butyricum,on growth performance,immune function,and cecal microflora in broiler chickens[J].Poult Sci,2012,91(9):2121 ~ 2129.