乳腺癌新辅助化疗疗效的动态增强MRI评价

尹 波 刘 莉 邹丽萍 张碧云 李郁欣 张 军 耿道颖

乳腺癌新辅助化疗已经成乳腺癌的重要治疗手段,国外研究表明,乳腺癌新辅助化疗后完全反应的患者预后好于非完全反应的患者[1],因此新辅助化疗疗效的评估有着重要的意义。随着高场强MRI及乳腺专用线圈在临床上的广泛应用,使MRI对乳腺癌的诊断敏感度达到88%~100%[2]。本研究利用MRI诊断敏感度高的优势,通过MRI与病理的对照研究,探讨MRI在评价新辅助化疗疗效中的作用。

方 法

1.研究对象

华山医院2008年7月~2010年1月收治并经评价适宜新辅助化疗的女性患者26例。年龄34~70岁,平均55.2岁。排除标准:妊娠期或哺乳期妇女,不能接受MRI检查者,不能按方案进行治疗、依从性差者,化疗后没有手术治疗者,没有完成化疗前后MRI扫描者。

2.方法

2.1化疗方案:所有患者的化疗都从穿刺活检病理确诊后1~2d后开始。26例患者中,14例选择CET(环磷酰胺 800mg/m2、表阿霉素110mg/m2、紫杉醇270 mg/m2)方案4个周期,12例患者选择CET方案3个周期。其中3例增加右丙亚胺1000mg/m2。化疗结束后,26例均成功施行改良根治术。

2.2MRI检查:

(1)MRI扫描:患者在穿刺前进行基线扫描,基线扫描与穿刺间隔1d,在化疗结束后,进行第二次MRI扫描,第二次扫描均在化疗后1d以内,手术时间与化疗后乳腺MRI检查间隔1~7d,平均3.4d。

采用 GE Signa 1.5T 双梯度MRI扫描仪,患者俯卧位,使用机带绑带固定,双侧乳腺自然垂放置于4通道相控阵乳腺专用的表面线圈。扫描包括:常规横断位FSE T1W I(TR/TE:675/11.5m s;FOV:34cm;NEX:2;层厚4mm;间隔1mm),矢状位压脂T2W I(TR/TE:3800/85m s;FOV:23cm;NEX:2;层厚4mm;间隔1mm),横断位STIR(TR/TE:5000/42m s;FOV:34cm;NEX:2;层厚4mm;间隔1mm),最后动态增强3D FSE序列扫描,(TR/TE:5.4/2.8m s FOV:34cm;NEX:0.8,层厚:3mm;间隔:0mm),每个动态时相采集52s,共采集9个时相。动态增强前先扫描蒙片,然后用高压注射器通过肘静脉团注钆喷酸葡胺(商品名:马根维显,Magnevist),0.2mmol/kg,随后团注20ml生理盐水,速度3ml/s,注射结束后立即动态增强扫描。

(2)图像处理与分析:影像图像由2名有经验的放射科医生分析,医生不知道病理结果。图像的后处理通过AW 4.3 工作站处理。选择动态增强峰值期相上测量病灶大小,在该期相上肿瘤的边界显示的相对清楚[3]。根据实体肿瘤的反应评价标准(the response evaluation criteria in solid tumors RECIST)[4],肿块大小采取测量最大直径法,三个平面(冠状位、矢状位、横断位)观察肿瘤的大小,选择病灶最大的平面测量。多发结节状病灶,采用选定目标病灶,目标病灶的直径累计计算。化疗后病灶强化低于或等于周围腺体组织,定义为MRI评价完全反应,直径记作0。

3.新辅助化疗疗效的影像学评价

根据实体肿瘤的反应评价标准(RECIST)[4],化疗后MRI测量病灶的大小与化疗前对照,分为无反应(non -response,NR)病灶治疗前后大小减少≤30%[包括:疾病稳定(stable disease,SD)、疾病进展( progressive disease,PD)];部分反应(partial response,PR)病灶治疗前后大小减少≥30%;完全反应(complete response,CR)病灶治疗后未发现残留病灶。新辅助化疗临床评估总有效率=(CR例数+PR例数)/病例总数×100% 。

4.病理学分析

每例手术切除的标本均由两位高年资病理医师根据日本乳腺癌协会(JBCS)新辅助化疗病理学评价标准进行疗效评估[5],将手术后病理切片和化疗前穿刺组织学切片对比,病理学反应性分4级。G0级(无效):肿瘤细胞形态及数目几乎无变化;G1级(轻度有效)包括 1a(轻度反应):不管反应面积的大小,肿瘤细胞只出现轻微的变性 (胞质嗜酸性变、空泡形成、细胞肿胀)坏死,或者< 1/3的肿瘤细胞发生明显改变(明显变性、液化坏死、细胞消失);1b(中度反应):1/3~2/3的肿瘤细胞发生明显改变;G2级(显著有效):>2/3的肿瘤细胞发生显著改变;G3级(完全有效):肿瘤细胞全部坏死或消失,肿瘤被肉芽组织或纤维化组织替代。所有病例分为完全有效(G3级),部分有效(G1~2),总体有效(G1~3),无效(G0)。新辅助化疗病理评估总有效率=(G1+G2+G3)/总病例数×100%。

5.统计学方法

以病理学评价为金标准。MRI评价疗效与病理分级之间的对比,计算MRI评价新辅助化疗疗效的特异度及敏感度,阳性预测值、阴性预测值。

结 果

1 .病理学评价

手术后病理评价显示G 0级3例(11.5%)、G1a级6例(23.1%)、G1b级6例(23.1%)、G2级9例(34.6%)和G3级2例(7.7%)。有效共23例,无效 3例,总有效率88.5%。

2 .MRI评价

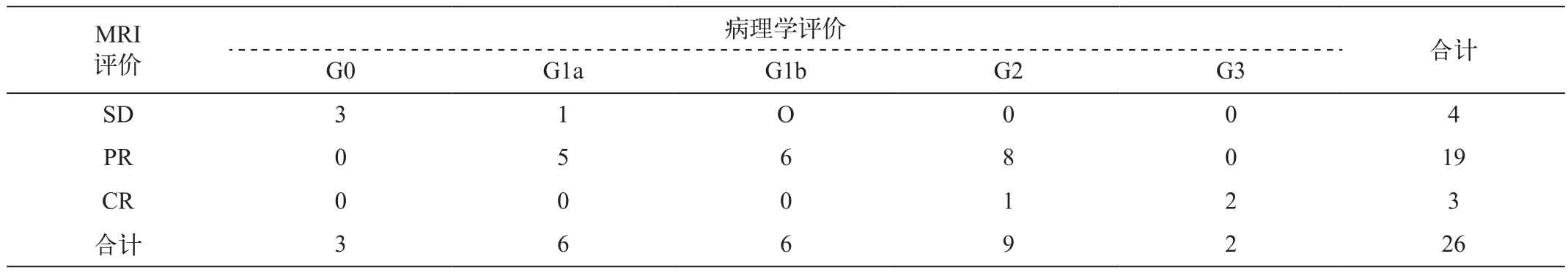

治疗前后动态增强MRI分析(表1)显示有效22例,包括PR19例和CR3例,无效4例,为SD,无PD病例;MRI评估总有效率84.6%。

MRI评价为有效的22例全部属于病理反应G1a以上,符合率100%;但其中评价为完全反应的3例中只有2例属于病理反应G3的,符合率66.7%(2/3)。MRI评价无效的4例中属于病理反应G 0的有3例,两者符合率76.7%(3/4)。MRI评价新辅助化疗疗效的敏感度为95.7%,特异度为100%(图1,2)。

表1 新辅助化疗的MRI及病理学评价

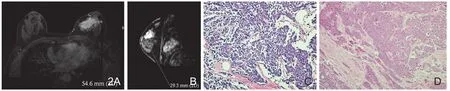

图1 浸润性导管癌,MRI评价CR,病理学证实为完全反应(G3级)。化疗前增强横断位T1WI(A)显示病灶呈分叶状位于乳腺外侧,强化明显;化疗后增强横断位T1WI(A)显示病灶基本消失,局部可见残留索条状纤维化灶。化疗前后病理HE染色(×20)显示化疗前(C)肿瘤细胞呈中等大小,核深染,化疗后(D)肿瘤细胞死亡,未见明显浸润性癌残留。

图2 浸润性导管癌,MRI评价为PR,病理评价为G1a。化疗前增强横断位T1W I(A)显示病灶最大直径为54.6mm;化疗后增强矢状位T1W I MPR重建(B)显示病灶最大直径为29.3mm,较化疗前病灶最大直径减少46.3%。化疗前后(C)病理HE染色(×20)显示化疗后(D)较化疗前(C)肿瘤细胞的数量减少比例≤30%。

讨 论

化疗的疗效是决定患者预后的重要因素,因此乳腺癌新辅助化疗疗效评价一直是研究的热点。在传统的评价方法中,临床触诊、乳腺X线检查、超声检查等都是常用的手段。近年来高场强MRI在临床上的广泛应用,特别是随着技术的进步,MRI在乳腺癌的诊断和治疗中起到越来越重要的作用。国外研究表明,MRI在乳腺癌的诊断敏感度达到88%~100%[2]。因此可以充分利用MRI敏感度高的优势,对新辅助化疗进行评价。

为了避免不同实验机构或临床医院的标准不一,世界卫生组织(WHO)在1981年出版了肿瘤反应的标准(以下简称为WHO标准),它主要的特点是以肿瘤的退缩为终点指标,采用二维测量法(或称双径测量法),与治疗前的病灶基线水平进行对比[6]。但是随着该标准在临床和实验机构的广泛使用,一些问题随之而来。二维测量比较复杂同时容易出现误差,WHO对部分肿瘤的定义模糊,也导致不同的临床及实验机构对实验结果的解释不一致,使不同机构之间的结果可比性降低。基于WHO标准的种种弊端,1998年欧洲癌症研究与治疗组织(EORTC)、美国国立癌症研究所(NCI)及加拿大国立癌症研究所制定了新的标准,新的标准即实体瘤治疗疗效评价标准(RECIST)在2000年正式出版[7],与WHO标准不同,RECIST采用的是一维测量肿瘤的最大径。James等[8]通过对大量的患者研究发现一维测量(即单经线测量)较双径线测量简单,易重复,并且准确度高。本研究选择使用RECIST作为乳腺癌对新辅助化疗反应的评价标准。

本组研究中MRI评价有疗效(PR+CR)的患者共有22例,所有病例属于病理反应G1a以上,与病理的符合率达到100%(22/22)。证实了MRI可以作为新辅助化疗疗效的重要评估手段。但是本组研究中MRI评估总有效率为84.6%,低于病理学评价的88.5%,特别是MRI评价无效的患者为4例,高于病理评价的3例,反映MRI低估了新辅助化疗的疗效。本研究中低估1例患者的病理评级为G1a(轻度有效),病理学观察该病例化疗后肿瘤细胞发生了轻度的变性坏死,但是病灶的体积发生改变不明显,同时化疗后病灶趋分散,导致测量范围的扩大,故MRI判断为无效组。这可能也是MRI低估了新辅助化疗疗效的原因。

本组病例中,MRI评价为CR的病例数为3,但是MRI评价的3例完全反应组中属于病理评价G3(完全有效)的有2例,两者符合率66.7%(2/3)。术后的病理发现这种情况下,多是因为多发小的肿瘤结节散在分布于较大面积的乳腺间质中,小结节直径一般小于2mm。同时我们推测化疗后病灶的微血管密度降低,必然产生病灶强化的减低,导致MRI无法发现病灶,也可能是MRI过度评价CR的原因。

Cheung等[3]对33例新辅助化疗的患者进行化疗前与化疗一期后进行动态增强MRI扫描,并使用RECIST的方法进行评价,发现患者早期病灶大小的变化与最终病理结果相关,最终有疗效的患者在第一个疗程后病灶明显缩小,相对早期病灶减少率(化疗后早期病灶大小-基线大小/基线大小×100%)设定为≥8.8%时,评价最终病灶有疗效的假阴性为9%,假阳性为10%。认为M R I在新辅助化疗的早期可以预测肿瘤对化疗的最终反应。结合本研究发现MRI评价新辅助化疗疗效的敏感度为95.7%,特异度为100%。认为MRI在术前新辅助化疗疗效评价中有着重要的作用。

本组研究还存在一定的局限性。首先,本组研究共有26例患者,病例数不多,结果可能会出现一定的偏倚。其次,由于本组研究中患者化疗的方案不同,化疗的周期也不同,化疗方案及周期的不一致可能会影响肿瘤对化疗的反应。

综上所述,动态增强MRI能够成为临床评价新辅助化疗疗效的主要手段,特别是在RECIST标准中起到重要作用。但是MRI可能会低估疗效。此外MRI在诊断乏血供残留病灶方面还存在敏感度不高的问题,但是还可以通过功能学的检查进一步完善MRI在评价新辅助化疗疗效[9],特别是在RECIST体系中的作用。