海南建省以来区域经济差异的测度与评价

李敏纳,蔡 舒,覃成林

(1.海南师范大学经济与管理学院,海南海口571158;2.海南师范大学马克思主义学院,海南 海口571158;3.暨南大学 特区港澳经济研究所,广东广州510632)

区域经济差异作为一种客观存在的非均衡发展的社会经济现象,长期以来是学术界研究的热点问题之一。改革开放以来,中国经济高速增长,中国区域经济格局快速演化,中国区域经济差异问题受到国内外学者广泛关注,相关研究成果日渐丰富。不少学者[1-5]认为,20世纪90年代以来,中国的省际和地带间的差异不断扩大,目前中国区域经济差异较大,经济空间集聚程度较高。中国区域经济差异的研究区域以全国、跨省区域和发达省区居多,而加强对中国欠发达省区的区域经济差异研究,对于全面把握中国区域经济差异,促进中国区域经济协调发展,具有积极意义。

海南地处中国最南端,是中国社会经济发展全局中具有战略性作用的特殊区域。自建省以来,海南经济取得了长足进步,经济增长水平不断提高,但目前海南仍是中国欠发达省区。研究海南区域经济差异,可为制定和实施促进海南经济快速稳定增长、海南区域经济协调发展和海南国际旅游岛建设的政策和措施提供必要的决策参考,也可为深化中国区域经济差异研究提供海岛经济体方面的案例。

目前,在海南区域经济差异方面有少量研究成果:郑远强基于2001年海南各市县的人均产值等数据进行主成分分析和聚类分析发现,海南经济发展存在海口经济综合实力最强、东部沿海第三产业较为发达、西部沿海第二产业较为发达、中部经济较落后的差异性[6]。王业侨等人选取人均GDP等9项指标,对海南各市县建省初期和研究当期的经济发展水平进行对比分析,结果表明,海南建省以来区域经济发展的不均衡性进一步增强,海口、三亚、琼海、东方、儋州5市已强化为经济峰区,而中部地区进一步弱化形成经济谷区[7]。袁建平等选取人均GDP等7项指标,采用量图分析法,将全省18个市县区分为先进、中等、落后3种类型[8]。余升国等人的研究表明,海南经济发展呈现明显的东南西北4大分块,北面海口经济最为发达,其次为南面,包括三亚和五指山两市,再次为东面,经济发展水平不高,发展水平最低的区域为西面[9]。朱天源认为,建省以来,海南发展差异较大,区域经济发展不平衡,中西部经济发展明显滞后,琼东南和琼西经济发展水平不高[10]。

总的来说,目前学术界对海南区域经济差异的研究局限于经验性分析、静态或比较静态分析,相关研究成果未能充分展现海南建省以来区域经济差异演变的过程,在目前海南区域经济差异的具体特征上也未取得共识。这决定了目前对海南区域经济差异的认识还较零散,不够全面和系统。本文采用Theil指数分析、基尼系数分析和局域空间自相关分析等方法,系统测度海南1988—2011年的区域经济差异,全面分析海南建省以来区域经济差异的时序变化和空间格局动态,进而作出总体评价,并探讨其中的启示。

一、研究区域、数据与研究方法

(一)研究区域与数据

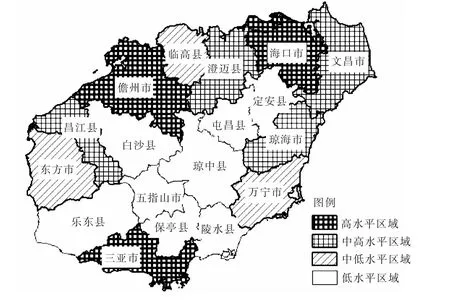

1.研究区域 出于分析的需要,本文的研究区域分市县、4类经济增长区域(以下简称4类区域)及内陆和沿海地区3个层次。海口、三亚、五指山、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、东方、乐东、琼中、保亭、陵水、白沙和昌江18个市县为基本研究区域。洋浦经济开发区由省政府直辖,位于儋州境内,为保证研究数据和区域的一致性,本文按地理空间邻近性将其归入儋州。各市县范围均以现行行政区划为准。本文运用世界银行的区域经济分类办法,划分目前海南的4类区域(结果见图1)。划分标准为:(1)经济增长水平低于平均水平的75%的市县为低水平区域;(2)经济增长水平界于平均水平的75%~100%之间的市县为中低水平区域;(3)经济增长水平界于平均水平的100%~150%之间的市县为中高水平区域;(4)经济增长水平高于平均水平的150%的市县为高水平区域。划分时采用2011年的经济增长水平,同时也参考近5年的经济增长水平。

海南内陆地区是指海南地域内没有海岸线的市县,具体包括定安、屯昌、琼中、五指山、白沙和保亭6个市县,其他12个市县构成海南沿海地区。

图1 目前海南的4类经济增长区域

2.数据来源与处理 本文以1988—2011年为研究时段,用人均GDP表示经济增长水平。对于行政区划发生变动的市县,按现行行政区划归并后计算人均GDP;4类区域及内陆和沿海地区的经济增长水平用人口比重对各区域所包含各市县的人均GDP加权平均得到;人口数由GDP与人均GDP的比值得到。1988—2011年海南各市县的GDP和人均GDP数据取自相应年份的海南统计年鉴。文中的一些图用到了海南市县地图,市县地图在全国县级地图上截取,全国县级地图来源于国家基础地理信息中心。

(二)主要研究方法

1.Theil指数分析 本文基于海南4类区域,利用Theil指数一步分解法[11],考察1988—2011年海南每年的区域经济差异的总水平及其区域构成。海南区域经济差异可分解成4类区域间的差异和4类区域各自内部差异两部分,用公式表示为:

式(1)中,i=1,2,3,4;Itheil为表示海南区域经济差异的Theil总指数值,Iinter为表示4类区域间差异的Theil指数值,Ii(intra)为表示第i类区域内部差异的Theil指数值,Yi和Y分别表示第i类区域GDP与全省GDP。式(2)和(3)中,y表示全省人均GDP,yi和pi分别表示第i类区域的人均GDP和人口比重,yij和pij分别表示第i类区域内第j市县的人均GDP和人口比重。

2.基尼系数分析 从统计方法上看,Theil指数法可以将区域经济差异分解为区域之间和区域内部的差异,基尼系数法却不能用于区域经济差异的区域分解,只适合于区域之间的差异分析,然而,国际上确定的区域经济差异合理与否的标准已与基尼系数值挂钩,基尼系数值可作为判断区域经济差异合理与否的标准。这使基尼系数法具有了Theil指数法所没有的优势。基于此,本文在对海南区域经济差异进行Theil指数分析的基础上,进一步进行基尼系数分析,据以验证和补充Theil指数分析的结果。基尼系数计算公式如下[12]

式(4)中,IGini为海南人均GDP的基尼系数值,n为区域个数,i(j)表示研究区域,涉及4类区域与市县两个层面,yi(yj)和pi(pj)分别表示区域人均GDP和人口比重,y表示全省人均GDP。

3.局域空间自相关分析 运用Theil指数法和基尼系数法分析区域经济差异时,没有考虑研究区域的空间位置关系,不能很好地反映区域经济差异的空间格局。由于同时处理位置信息和属性信息,在许多情况下,空间自相关分析是一种特别的、非常有效的分析技术,它提供了某一现象的空间分布信息,而这在经典统计分析中无法做到[13]。空间自相关是指同一变量在不同空间位置上的相关性[14],分全域和局域空间自相关两种。全域空间自相关反映研究区域内某一变量相似属性值的平均集聚程度,局域空间自相关分析则检验空间单元某一变量的属性值是否显著地与邻居相关[14]。局域Moran指数是度量局域空间自相关的较好方法[15-16]。本文利用Geoda 0.9.5i软件计算观察年份海南人均GDP的局域Moran指数值及其显著性水平P值,并生成观察年份海南人均GDP的Moran散点图(限于篇幅,此处图形省略)和LISA集聚图,为分析海南区域经济差异的空间格局动态提供依据。

(1)局域Moran指数的计算公式及含义:局域Moran指数被定义为公式(5)[15]。式中,Ii为i市县人均GDP的局域Moran指数,xi表示i市县的人均GDP,xj表示j市县的人均GDP为各市县人均GDP的均值,s为各市县人均GDP的标准差,Wij是二元对称空间权重矩阵W中的元素,表示i市县与j市县的邻近关系,它可据邻接或以距离标准来度量。为避免不同市县之间邻居数量差别太大,据距离标准,构建k-Nearest Neighbour空间权重来度量邻近关系。Ii需要接受显著性检验,以便判断Ii所反映的空间关系是否有统计学意义①“有统计学意义”是统计用语。由统计学专业知识可知,由于总体几乎不可能得到或得到的成本太高,处理的数据集都是样本,统计的基本思想是用样本估计总体,通过对样本数据的计算和分析,对总体的真实值作出推断。“有统计学意义”是指经检验是统计显著的,样本估计值能代表总体真实值。对于统计分析的结果,必须探明有没有统计学意义。。若Ii经检验是统计不显著的,其反映的空间关系就没有统计学意义。在统计显著的情况下,Ii大于0表示正局域空间自相关,意味着人均GDP水平相似的市县在i周围集聚。Ii小于0表示负局域空间自相关,意味着人均GDP水平相似的市县在i周围趋于分散。Ii趋于0表示不相关。

(2)Moran散点图和LISA集聚图:局域Moran指数值及其P值只能用以判断各市县的人均GDP是正的还是负的局域空间自相关。Moran散点图则具体用第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ和第Ⅳ象限分别显示有高-高、低-高、低-低和高-低型的局域空间关联的市县②某市县有高-高型局域空间关联,表示该市县与邻居的人均GDP都高于均值,两者正相关。其他类型依此类推。。位于第Ⅰ和第Ⅳ象限的市县的人均GDP高于均值,属于高值区域,位于第Ⅱ和第Ⅲ象限的市县的人均GDP低于均值,属于低值区域。不过,Moran散点图显示的局域空间关联缺乏统计学含义(不区分统计显著和不显著)。LISA集聚图弥补了这一缺陷,以High-High、Low-High、Low-Low与High-Low对应4种统计显著的局域空间关联。其中,High-High对应的市县与邻居在人均GDP上存在统计显著的高-高关联,该市县是高值集聚中心,对邻居有明显的扩散效应(扩散效应大于极化效应)③根据区域经济学和经济地理学知识,扩散效应是指一个区域向周围区域进行要素和经济活动输出,从而刺激和推动周围区域的经济发展,极化效应是指一个区域吸引和拉动周围区域的要素和经济活动,从而加快自身的成长。,与邻居构成高值集聚区域;Low-High对应的市县与邻居在人均GDP上存在统计显著的低-高关联,该市县是洼地型低值区域,被邻居所极化。显然,LISA集聚图只显示高值或低值集聚区域的中心,具体见图5。

二、海南区域经济差异的时序变化

1988—2011年海南人均GDP的Theil总指数值和表示4类区域间和内部差异的Theil指数值计算结果见图2,4类区域间及18个市县间人均GDP基尼系数值计算结果见图3。从图2~3中可看出,海南建省以来区域经济差异呈现如下时序变化特征。

(一)建省初期区域经济差异很小

图2与图3显示,1988年人均GDP的Theil总指数值为0.03,表示4类区域间差异的Theil指数值和基尼系数值分别为0.019和0.1,表示市县间差异的基尼系数值为0.12,均大大低于2011年的值;表示4类区域内部差异的Theil指数值④指表示高水平、中高水平、中低水平和低水平区域内部差异的Theil指数值之和。为0.016,比2011年的0.01略高,但小于同年表示4类区域间差异的Theil指数值。因此,建省初期4类区域间、市县间和4类区域内部差异都很小,导致区域经济差异很小。

(二)1993年前后区域经济差异由快速扩大转为快速缩小

1988—1993年人均GDP的Theil总指数值、表示4类区域间差异的Theil指数值和基尼系数值、表示4类区域内差异的Theil指数值都快速上升,前三者于1993年达到最高值,后者于1992年达到最高值,而1993—1999年4个指数值均转为较快下降(见图2与图3)。这表明,1988—1999年间,以1993年为转折点,4类区域间和内部差异均经历了快速扩大而后快速缩小的过程,直接引起区域经济差异相应变化。

(三)1999年以来区域经济差异平稳波动

1999年以来,表示4类区域间差异的Theil指数值、基尼系数值在波动中上升,表示4类区域内部差异的Theil指数值在波动中下降,Theil总指数值围绕0.11小幅波动,亦即4类区域间差异在波动中回升,4类区域内部差异在波动中缩小,两者综合作用导致区域经济差异平稳波动,见图2与图3。

(四)目前区域经济差异远大于建省初期且以4类区域间差异为主导

2011年人均GDP的的Theil总指数值为0.0993,大大高于1988年的0.0341,见图2,表明目前海南区域经济差异远大于建省初期。经计算得知,2011年4类区域间及内部差异的贡献率分别为91.5%和8.5%,而1988年两者分别为54.64%和45.36%,相比可知,目前4类区域间差异占主导地位,区域内差异已缩至很小。

图2 1998—2011年海南人均GDP的Theil指数变动图

图3 1988—2011年海南人均GDP的基尼系数变动图

三、海南区域经济差异的空间格局动态

计算海南建省以来4类区域、内陆与沿海地区在全省的相对经济增长水平(以下简称相对水平)⑤指各区域经济增长水平与平均经济增长水平的比值。,结果见图4。据海南建省以来区域经济差异的时序变化,选取1988年、1993年、1999年和2011年为观察年份,分析观察年份海南人均GDP的局域Moran指数及其显著性水平P值(见表1)和Moran散点图(限于篇幅,图形省略)与LISA集聚图(图5),不难发现,海南区域经济差异的空间格局动态如下。

(一)建省初期区域经济差异的空间格局呈现相对均衡性

1988年内陆与沿海相对水平的差距很小,沿海作为目前高水平、中高水平和中低水平区域分布的区域,其内部不同类型区域相对水平的差距也比2011年小得多(见图4)。在1988年的Moran散点图(限于篇幅,图形省略)中,琼海、儋州、白沙和昌江位于第Ⅰ象限,海口、三亚、琼中位于第Ⅳ象限,其他市县位于第Ⅱ和第Ⅲ象限。这说明建省之初海口、三亚、琼海、儋州、琼中、白沙和昌江为高值区域,其他市县为低值区域。从地理位置看,高值或低值区域的空间分布相对分散,在1988年的LISA集聚图(图5a)中,未发现高值和低值集聚中心、洼地型低值区域和孤岛状高值区域。这些表明,建省初期海南区域经济差异的空间格局相对均衡。

图4 1988—2011年海南4类经济增长区域、沿海与内陆相对经济增长水平变动图

(二)1988—1993年内陆与沿海间及沿海内部的差异凸显

1988—1993年内陆与沿海的相对水平发生了明显变化。内陆作为目前低水平区域集中分布的区域,其相对水平明显下滑,沿海作为目前高、中高水平和中低水平区域分布的区域,其内部不同类型区域的相对水平发生了升降变迁,即高水平区域相对水平提升,中高、中低和低水平区域相对水平下滑,沿海内部差异扩大但整体相对水平明显提升(见图4)。因此,总体上看,1988—1993年内陆与沿海间差异及沿海内部差异均凸显。这可进一步通过局域Moran指数值、Moran散点图和LISA集聚图来证明。1988年各市县与邻居在人均GDP上均不存在统计显著的空间关联(P值>0.05),而在1993年,三亚和琼中的人均GDP分别为负的和正的局域空间自相关(见表1)。到1993年,沿海的三亚成为一个孤岛状高值区域,对邻居乐东、保亭、陵水和五指山有明显的极化效应;内陆的琼中成为一个低值集聚中心,与邻居万宁、屯昌、澄迈、保亭、陵水和五指山构成一个低值集聚区域,见图5b。

(三)1993—1999年沿海内部差异缩小但内陆与沿海间差异扩大

1993—1999年,内陆的相对增长水平继续下滑,沿海因高水平区域相对水平下滑、中高和中低水平区域相对水平提升而使内部差异缩小,但整体相对水平略有提升,从而内陆与沿海的差异在1993年的基础上扩大(见图4)。从局域Moran指数来看,1999年五指山、文昌和琼中的人均GDP为正局域空间自相关,定安的人均GDP为负局域空间自相关(见表1)。从Moran散点图来看,1999年海口、三亚、琼海、儋州和昌江仍为高值区域,文昌由低值区域变为高值区域,白沙由高值区域变为低值区域,其他市县仍为低值区域。显而易见,到1999年,沿海的三亚虽与邻居乐东、保亭、陵水和五指山已不存在统计显著的高-低关联,但仍是一个高值区域;沿海的文昌成为一个高值集聚中心,与邻居海口和琼海构成一个高值集聚区域;内陆的琼中仍是一个低值集聚中心,与邻居构成一个低值集聚区域;内陆的五指山成为另一个低值集聚中心,与邻居构成一个低值集聚区域;这两个低值集聚区域在地理上邻近和交叉,形成一个比1993年范围大的低值集聚区域;内陆的定安成为洼地型低值区域,见图5c。

(四)1999年以来沿海内部差异及内陆与沿海间差异均扩大

1999年以来内陆的相对水平进一步下滑,沿海则因高水平区域相对水平提升、中高和中低水平区域相对水平下滑而使内部差异扩大,但整体相对水平略有提升,内陆与沿海的差异在1999年的基础上扩大(见图4)。从局域Moran指数来看,2011年三亚的人均GDP为负局域空间自相关,五指山和琼中的人均GDP均为正局域空间自相关(见表1)。到2011年,沿海的文昌与邻居海口和琼海已不存在统计显著的高-高关联,但他们仍在空间上连接构成高值区域,这一高值区域由于澄迈的加入,范围比1999年扩大;沿海的三亚成为孤岛状高值区域,对邻居乐东、保亭、陵水和五指山有明显的极化效应;内陆的琼中和五指山仍是两个邻近的低值集聚中心,与邻居构成一个大的低值集聚区域,见图5d。

(五)目前区域经济差异在空间上主要表现为内陆与沿海间和沿海内部差异

图1显示,目前内陆6市县均为低水平区域,而高水平、中高水平和中低水平区域全部位于沿海,沿海总体上经济增长水平较高,内陆为增长洼地,内陆与沿海间存在差异;在沿海地区中,海口、三亚和儋州是目前的高水平区域,海口和三亚构成经济增长的北南两极,以儋州为中心的西部工业走廊构成相对发达的西翼,而陵水、万宁、乐东、东方等东南和西南沿海市县相对落后,沿海内部也存在差异。LISA集聚图中,目前多数沿海市县是高值区域,所有内陆市县是低值区域;沿海的三亚是孤岛状高值区域;内陆的五指山和琼中是两个邻近的低值集聚中心,见图5d。

表1 观察年份海南人均GDP的局域Moran指数值Ii及显著性水平P值

(续表1)

图5 (a-d)观察年份海南人均GDP(GDPP)的LISA集聚图

四、海南建省以来区域经济差异的总体评价

(一)海南建省以来区域经济差异呈现先扩大后缩小继而转平稳波动的阶段性变化,总体上明显扩大

海南区域经济差异的时序变化分析表明,建省初期区域经济差异很小,1993年前后区域经济差异由快速扩大转为快速缩小,1999年以来区域经济差异平稳波动,目前区域经济差异远大于建省初期。由此可知,建省以来海南区域经济差异呈现先扩大后缩小继而转平稳波动的阶段性变化,但总体上明显扩大。

(二)海南区域经济差异以4类区域间差异为主导,其空间格局总体上呈现内陆与沿海间及沿海内部差异型

根据图2及1988—2011年4类区域间及内部差异的贡献率计算结果,可判断海南区域经济差异以4类区域间的差异为主导。1988—2011年4类区域间差异对区域经济差异的贡献率均高于50%,绝大多数年份高于60%,近6年高于80%,目前4类区域内差异相对于区域间差异已很小。1988—2011年4类区域间差异对区域经济差异的贡献率明显上升,4类区域内差异的贡献率明显下降,4类区域间差异扩大对区域经济差异扩大起主要作用,4类区域内部差异的缩小则部分抵消了区域间差异扩大的效果。

海南区域经济差异的空间格局动态分析显示,1988—1993年内陆与沿海间及沿海内部的差异凸显,之后内陆与沿海间差异逐步扩大,沿海内部差异也自1999年以来逐步扩大,目前区域经济差异在空间上主要表现为内陆与沿海间和沿海内部的差异,内陆已成增长洼地。因此,海南区域经济差异的空间格局总体上呈现内陆与沿海间和沿海内部差异型。

(三)目前区域经济差异在量上处于比较平均状态,这是一种偏小的非相对合理状态

联合国有关组织规定,基尼系数值在0.2以下表示绝对平均,在0.2~0.3之间表示比较平均,在0.3~0.4之间表示相对合理,在0.4~0.5之间表示差异较大,在0.5以上表示差异相当悬殊,0.4是差异较大的警戒线。按照上述规定,基尼系数值可作为判断区域经济差异合理与否的标准。

由于海南区域经济差异以4类区域间差异为主导,可用4类区域间及市县间人均GDP的差异代表区域经济差异。基于此,根据上述国际公认的标准与1988—2011年4类区域间和市县间人均GDP的基尼系数值,不难判断,建省初期,4类区域间及市县间人均GDP的基尼系数值都小于0.2,区域经济差异处于绝对平均状态;1992年以来,4类区域间及市县间人均GDP的基尼系数值基本上在0.2~0.25间波动,区域经济差异已突破绝对平均状态,但尚处于比较平均状态,这是一种偏小的非相对合理状态。

五、结论与启示

本文通过研究,获得如下结论和启示。

(1)海南建省以来区域经济差异呈现先扩大后缩小继而转平稳波动的阶段性变化,但总体上明显扩大。1988—1993年区域经济差异快速扩大,1993—1999年区域经济差异较快地缩小,1999年以来区域经济差异平稳波动,目前区域经济差异远大于建省之初。

(2)海南区域经济差异以4类区域间差异为主导,其空间格局总体上呈现内陆与沿海间及沿海内部差异型。海南建省以来4类区域间差异对区域经济差异的贡献率较高且始终大于区域内部差异的贡献率。1988—1993年内陆与沿海间及沿海内部的差异凸显,之后,特别是1999年以来,内陆与沿海间及沿海内部的差异逐步扩大,目前区域经济差异在空间上主要表现为内陆与沿海间和沿海内部的差异,内陆已成增长洼地。

(3)尽管海南建省以来区域经济差异明显扩大,但目前海南区域经济差异在量上并未突破偏小的非相对合理状态。

(4)目前海南区域经济差异偏小,反映出海南相对发达区域经济增长水平不高,与相对落后区域没有拉开足够的差距,整体经济增长水平仍然偏低。海南建省以来经济增长较为迅速,经济增长水平明显提升,但由于历史基础较差等原因,目前海南相对发达区域经济增长水平不高,整体经济增长水平仍然偏低。这可从各类区域乃至全省在全国所处地位体现出来。从全国范围来看,2011年海口和三亚为中高水平区域,儋州、昌江、琼海为中低水平区域,其他市县均为低水平区域,海南省整体为中低水平区域。

(5)目前海南区域经济差异偏小,在空间维度上意味着海南经济增长缺少实力强的增长极带动。增长极是增长中的城市核心,它通过支配效应、乘数效应、极化效应和扩散效应对区域经济活动产生组织作用[17]20。增长极须同时具备下列三个条件:一是经济增长水平高于研究区域的平均水平,二是在经济增长方面与邻居有较强的关联性;三是经济规模和人口规模均高于研究区域或邻居平均水平[18]。2011年海口、三亚、儋州、文昌、澄迈和琼海具备上述第一和第三个条件,其中,三亚具备第二个条件,其与邻居在人均GDP上存在统计显著的高低关联,是增长极,而海口、儋州、文昌、澄迈和琼海虽人均GDP较高,总量规模较大,但不严格具备第二个条件,只能算是潜在的增长极。然而,目前三亚的总量规模偏小,不及海口和儋州,且是有明显极化效应的孤岛状高值区域,辐射带动作用不强。

(6)海南区域经济差异偏小,不利于海南经济快速稳定增长和区域经济协调发展。区域经济差异是区域经济主体调整自己经济行为的参照系或指标器,其存在和变化对经济发展有正负双重影响[17]232。区域经济差异不能过大,也不能偏小,要保持适度。适度的区域经济差异是区域经济协调发展的一个重要标志[19]。目前海南区域经济差异偏小,会使海南相对落后区域缺乏发展经济的紧迫感,而这又会使相对发达区域缺乏强大的竞争压力。这种状况长期持续下去必然会使海南经济快速稳定增长乏力,也不利于海南区域经济协调发展。

(7)推动海南经济快速稳定增长和区域经济协调发展,以支撑海南国际旅游岛建设,必须强化实施增长极战略。建设海南国际旅游岛需要发达的海南经济作支撑,要求推动海南经济快速稳定增长和区域经济协调发展。以Myrdal(1957)与Hirschman(1958)等为代表的一些发展经济学家认为,不发达经济不具备全面增长的资本和其他资源,平衡增长是不可能的[20]。区域经济学家们也提出了增长极理论和核心-边缘理论等不平衡发展理论,这些理论的共同点是承认在自然条件、经济要素等方面先进的区域,都有可能率先走在其他区域的前列,即增长极所在的区域或核心区应成为领跑者。据不平衡发展理论,海南作为一个欠发达的海岛经济体,资源及国家的投入都有限,须切实遵循经济增长的空间规律,强化实施增长极战略,集中有限的力量重点发展海口、三亚、儋州、文昌、澄迈和琼海,在此基础上培育3个有明显辐射带动作用的增长极或核心区,即以海口为核心,以文昌、澄迈和琼海为次核心的核心区,以三亚为核心的核心区,以儋州为核心的核心区,避免遍地开花式的低效率开发和重复建设。针对海口、儋州、文昌、澄迈和琼海与邻居在经济增长方面缺乏关联性的状况,要通过制定和实施科学的规划,如产业链规划等,引导这些市县与邻居间形成明确的、有效率的分工合作关系。对于三亚,则要采取措施扩大总量规模,增强辐射带动作用。随着3个核心区的范围拓展和实力提升,内陆洼地一定会逐步隆起。要说明的是,强化实施增长极战略,与目前推行的“南北带动、两翼推进、发展周边、扶持中间”的战略并不矛盾,而是后者的题中应有之义和在现阶段的具体化。

[1]陈培阳,朱喜钢.基于不同尺度的中国区域经济差异[J].地理学报,2012(8):1085-1097.

[2]潘文卿.中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J].经济研究,2012(1):54-65.

[3]王洋,修春亮.1990—2008年中国区域经济格局时空演变[J].地理科学进展,2011(8):1037-1046.

[4]张春梅,张小林,吴启焰,等.中国区域经济差异空间分异特征及其机理研究[J].统计与信息论坛,2012(5):30-35.

[5]刘修岩.经济集聚、空间外部性与地区差距——来自中国地级数据的证据[D].上海:复旦大学博士学位论文,2008.

[6]郑远强.海南省经济发展的区域差异分析[J].海南大学学报:人文社会科学版,2004,22(2):116-120.

[7]王业侨,高昌海.海南建省以来区域经济发展的空间分异研究[J].地域研究与开发,2007,26(3):22-26.

[8]袁建平,刘福科,王平,等.海南县域经济发展水平的空间差异与扶贫开发[J].海南师范大学学报:自然科学版,2008,21(1):94-99.

[9]余升国,陈钟,陈敏.海南省经济发展的区域差异分析[J].当代经济,2010(8):66-67.

[10]朱天源.海南经济发展空间布局与人口分布分析[J].现代经济信息,2012(2):390-392.

[11]LONG Gen Ying.China’s Changing Regional Disparities During the Reform Period[J].Economic Geography,1999(1):59 -70.

[12]MORDUCH J,SICULAR T.Rethinking Inequality Decomposition with Evidence from Rural China[J].The Economic Journal,2002(12):93 -106.

[13]林雄.基于R和GeoDa软件的云南省人口信息GIS空间统计分析[D].昆明:云南大学硕士学位论文,2012.

[14]GETIS A,ORD J K.The Analysis of Spatial Association by the Use of Distance Statistics[J].Geographical Analysis,1992,24(3):189 -206.

[15]ANSELIN L.Local Indicators of Spatial Association——LISA[J].Geographical Analysis,1995,27(2):93 -115.

[16]GRIFFITH D A.Spatial Autocorrelation:a Primer[M].Pennsylvania:Association of American Geographers,1987:1 -82.

[17]李小建,李国平,曾刚,等.经济地理学[M].北京:高等教育出版社,2006.

[18]李敏纳,蔡舒,覃成林.黄河流域经济空间分异态势分析[J].经济地理,2011(3):379-383.

[19]彭荣胜.区域经济协调发展的内涵、机制与评价研究[D].开封:河南大学博士学位论文,2007.

[20]孙久文.区域经济学[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2008:55.