子承父业还是开拓新机*——二代接班者价值观偏离与家族企业转型创业

郭 超

一、引言

跨代创业(Transgenerational entrepreneurship)是家族企业可持续成长研究中的重要问题(Rogoff& Heck,2003;Nordqvist & Zellweger,2010)。当前,我国大量的家族企业正处于代际交接的关键时机,面临着跨代成长的挑战。

由于信任结构特征和经理人市场不完善等问题,“子承父业”是国内家族企业继任的主流模式(李新春,2003;陈凌和应丽芬,2003;储小平,2002),而这种模式与“职业经理人继任”有所不同,“子承父业”模式中两代创业者之间往往存在着更显著的“代际鸿沟”。根据《民企二代生存现状调研报告》显示:有72%的“富二代”认为自己和父辈时代的成功模式有很大不同,有49%的“富二代”并不赞同父辈的经营理念①《民企二代生存现状调研研究》,由“接力中国青年精英协会”和“上海青年家园民间组织服务中心”发布,2010年。对来自我国12个省市的130位企业家二代进行了问卷调研和访谈。相关网址:中国宁波网http:∥news.cnnb.com.cn/system/2010/06/30/006582099.shtml。米勒等学者(Miller et al.,2003)则更明确地指出:这种代际之间特有的25—30年的年龄和经验断层(gap),往往致使家族接班一代的背景和价值观与父辈有所偏离。在此看来,家族企业家之间的知识和价值观传递的过程是漫长而又复杂的,在代际权杖接力的背后,创业精神的接力显得更为重要(Habbershon,Nordqvist& Zellweger,2010;Lassini& Salvato,2010;李新春等,2008;朱素英,2007)。在已有文献中,对家族企业跨代问题的描述还较多停留在代际传承的角度,很少能针对其创业特征进行剖析和探讨;在理论上,家族企业传承领域的传统理论在解释家族创业行为的特殊性方面也存在着明显的不足。

本文从“家族企业代际更替而引发的特殊创业行为”这一切入点出发,试图解决以下问题:什么是家族企业跨代转型创业的内涵?代际创业者价值观差异对家族企业的创业行为有何影响?本文以2000—2010年间二代接班的191家上市家族企业为样本,基于家族嵌入观和企业家精神更替的视角,对家族两代之间的价值观差异和企业转型创业特征展开调查,探讨家族企业跨代转型创业的内生性原因,并构建相应的理论和实证检验模型。

二、文献回顾与理论假设

(一)家族跨代继任问题研究回顾:从传承守业到持续创业

在家族企业长期发展和成长过程中,必然伴随着企业领导者的代际更替。家族企业跨代继任就是因企业领导人更替而引发的企业领导权、所有权、管理权或控制权在家族代际之间的传递。家族二代领导人的继任直接关系着企业生存和可持续发展(Sharma et al.,1997)。回顾已有的研究文献,家族企业跨代继任问题主要有两大主流研究角度,分别是代际传承的角度和跨代创业的角度。

传统的“代际传承”角度认为:家族企业的跨代发展是一系列关键要素在家族代际间的传递(succession)或转移(transition)。因此,家族企业“传什么”、“何时传”、“怎么传”都成为以往跨代研究中探讨最为广泛的问题(贾生华和窦军生等,2010)。其中,代际传承的核心要素往往包括:使命和价值观(Drozdow,1998)、内隐知识(Cabrera-Suárez et al.,2001)、网 络 和 社 会 资 本(Steier,2001)以及创新精神(Litz& Kleysen,2001)等等。但是该角度较多地关注了关键要素和业务的传承,而忽略了家族企业如何在隔代人中创造新价值的问题。

“跨代创业”是本世纪以来才开始逐渐兴起的研究角度,关注的是随着家族的代际接力可否为企业和所有者带来长远利益以及持续增长等问题。其中国外学者哈伯尚和皮斯特鲁伊(Habbershon&Pistrui 2002)的研究是该领域早期重要的标志性成果。他们提出从纵向跨代际的视角来研究家族创业问题,以“受到家族影响的所有权主体”为财富创造的分析单元,建立了一个从创业的视角来考量家族代际问题的研究范式,认为创业家族以追求跨代际财富为目标,代际权杖交接的背后其实是家族企业家精神的更替。而后,塞拉诺等人(Serrano et al.,2006)在 STEP①2004年在管理学界享有盛誉的百森学院(Babson College)推出了“成功的跨代创业项目”(Successful Trans-generational Entrepreneurship Practice,简称STEP),联合北美、欧洲、亚太地区的知名高校,开展了全球范围的家族跨代创业的调查和研究。来自全球的130多名学者对此问题共同展开了关注与讨论。的研究设计中,提出了在家族生命阶段、产业环境、家族涉入等影响条件下,基于创业导向和家族性资源结合的角度来分析家族跨代创业问题的研究框架。霍伊和夏尔马(Hoy&sharma,2010)也在书籍中指出:家族代际的更替不再是僵化的传承,而是跨越创业者、家族、企业、产品、产业和经济等生命周期阶段的过程,传承本身就是创业过程的一部分。国内学者朱素英(2007)在其研究中指出,对家族二代继任能力和继任意愿的培养固然是传承中的重要部分,但其中企业家精神的扬弃和创新更影响着企业后续的持续发展。李新春等学者(2008)通过对李锦记集团跨代发展的案例研究发现:继承者通过不断打破现有家族企业内部、外部制度的约束,利用新的知识与能力推行一系列战略创业行为,实现了创业精神的传承;并指出中国家族企业领导行为中应该重视进行持续的制度创新和文化创新,不断地传承和延续家族企业的创业精神。陈文婷等(2009)提出了基于过程观的家族创业研究范式,分析家族性因素如何影响创业机会的识别、资源获取和已经形成动态的竞争优势。随着家族跨代继任研究的关注点从代际传承向跨代创业领域的拓展,越来越多的学者提出从家族嵌入、资源观和创业导向等视角开展本土化的家族创业研究,为家族企业和创业理论提供补充(李新春等,2008;杨学儒等,2009)。

(二)家族企业转型创业内生性动因的理论追探

基于前文的回顾,如果从创业视角来审视家族跨代继任问题,那么家族跨代创业可以说是创业研究中一个特殊的系统,强调的是在家族代际更替过程中,以家族企业家的个人价值禀赋为基础,发挥新一代企业家精神所进行的活动。

从企业内生成长(endogenous growth)视角来看,企业的发展不是基于决策者依因果逻辑在一个外生给定的空间中选择和搜寻的活动(causal search and selection),而是基于创业者自身的特殊禀赋(知识、经验、价值观念等)与已有现实条件整合和创新的过程。企业家精神内隐于创业者不同的个体特征、行为方式、思维方式和价值观念等之中。创业者这些禀赋和心理连接被视为创业活动中无成本的联助(free associating)。萨拉瓦蒂和杜(Sarasvathy&Dew,2005)提出转型创业就是依赖利益相关者①Freeman(1984)给出拓展了的利益相关者定义,认为利益相关者(stakeholder)是那些能够影响企业目标实现,或者能够被企业实现目标的过程影响的任何个人和群体(Freeman,R.E,Strategic Managent:A stakeholder aperouch,Cambridge Universing press,1984)。通过战略更新的行为,将自身的新点子转化成为对企业有用的形式,基于手段导向的创业过程(effectual transformations)。

根据家族嵌入理论(Family Embeddedness Perspective),家族创业者嵌入在社会情境——家族当中,创业团队往往由家族成员组成(Ruef et al.,2002),企业创业机会的识别在很大程度上受到家族特有的非经济关系和风险感知等因素的影响(Aldrich&Langton,1998);创业也不仅是家族企业生命周期中一个阶段性战略,而是贯穿于家族企业整个成长过程之中。家族创业主体的特殊性,在于其创业所要实现的成长绩效是一种可持续的代际积累,考虑的不仅仅是通过降低成本来获取利润,而是创业投资在家族企业中非经济利润最大化的重要性(Aldrich&Cliff,2003);家族变化孕育着再创业的动力,由家族因素变更而引发的企业资源和价值观的变革,直接影响着企业创业机会的识别和创业过程。家族成员新的观念、态度和价值观为家族企业带来新的机会(Kellermanns& Eddleston,2006)。另外,家族企业家因“所有者管理者合一”(owner-managed)的特征,对企业的影响非常深远。公司经理人最典型的特征就是风险承担职能与管理职能的分离,他们无需将个人财产置于风险之下,而家族二代却担任了投资者与创业者的双重身份,更渴求自我实现和创新,并希望在企业中树立领导权威。因而,家族后代接管企业既可以有效保护创业者和家族收益(李新春,2003),又可以确保继任创业者寻找新的产业机会、开拓新的产品或地域市场等创业行为成为可能。

在这两个理论视角下,家族跨代创业并不同于传统的新企业创业和成熟企业的公司创业行为。基于此,本文试图首创性地给出家族企业跨代转型创业的定义:已经创办的家族企业由跨代发展引发的、以代际变革和企业家精神更替为本质的,一种基于内生动力的创业变革的过程。

(三)二代接班者价值观偏离与转型创业

基于以上分析可见,家族跨代创业突破了企业家个人和企业的生命周期。代际变革的本质是引发了企业家精神的更替,而“转型创业”恰是家族在这种企业家精神的更替的过程中表现出独特的创业行为。价值观是决定人行为的心理基础,由社会环境、社会角色经历、知识等因素构成,并具有稳定性、持久性和路径依赖等特征。在社会化过程中的认知社会资本(Li~nán&Santos,2007)和文化价值观(Hofstede,1991)都影响着个人的决策,因而两代创业者由于成长背景的不同,必然对他们不同价值观的形成有重要影响,这也为我们研究创业者价值观差异提供了较好的研究背景。高阶理论(Upper Echelons Theory)中的一个重要观点就是使用可观测的变量(如年龄、教育背景、在职时间、职业背景、财务状况等)代替高管的心理特征(认知基础和价值观)。本文主要考虑创业者的年龄、知识水平和背景经历来作为代际价值观的指示变量。

英格勒哈特(Inglehart,1997)指出,在生命的不同阶段,人们的需求和价值是不同的,年轻人注重在家庭和工作中建立自我体系,最关心成就需求,更想证明自己的勇气,因此,在这个生命阶段会导致创业者更需要成就需求和刺激的价值观。而随着年龄的增长,人的活力、认知速度、记忆力和感觉的敏锐性下降,安全价值观会更增加,寻求刺激的价值观会随之减少,创新性和风险性受到威胁,成就、权利价值观也会降低。施瓦兹的研究发现,教育经历往往与成就价值观正相关(Schwartz,2005),学生在学校持续进修过程中不断强调的外部标准,会提高以行动为中心的成就观和追求刺激的价值观。其他创业研究也指出,受教育水平越高,创业者越容易接受创新(Wiersema&Bantel,1992;Wally & Becerra,2001)。可见,二代人受教育水平的差距越大,反映其在追求变化的决策上的差异也就越大。人的海外经历一方面会促进智力的开放、思维的灵活和拓展自我导向的价值观 (Kohn&Schooler 1983);另一方面,这种不同的社会环境经历挑战了创业者原本已接受的社会传统和期望,促使他们产生非常规性的点子(non-routine ideas),开放性和以行动为中心的价值观的增加也削减了创业者从众和传统的价值观。因而,社会经历差异越大,创业者对于传统行为的反叛也就越大。

新的产业孕育着更多新的机会,家族下一代由于急切地期待个人独立和期待能够证明他们自我价值的机会,因而更愿意采用变革的策略(Seymour,1993),产业转型反映着对企业两代企业家的价值观偏离的一种消化作用。也有文献认为,两代人的差异和矛盾也可能成为家族二代开拓新事业的驱动力(Sharma et al.,1997)。据此,我们提出假设:

假设1:家族两代企业家之间的价值观差异对企业产业转型具有积极影响。

假设1a:家族两代企业家之间的年龄差异对产业转型具有积极影响;

假设1b:家族两代企业家之间的知识差异对产业转型具有积极影响;

假设1c:家族两代企业家之间的海外背景差异对产业转型具有积极影响。

进入新的产品市场的创业,是公司创业的一种衡量方式。企业家作为企业创业决策的主要发起者和主导者,对其领导下的组织生产和管理活动必然产生巨大的影响。产品市场转型是家族企业在跨代过程中开发新的市场机会实现创业活动的一种表现。企业家的年龄差异反映着企业家的阅历和风险倾向的不同,进而影响企业家的战略观点和创业选择。年龄差异越大,企业家在精力、学习新知识、适应性等方面存在更多的不同。国外相关实证研究都证实,企业家或高层管理者的年龄越高,其产品市场方面的战略决策行为越为保守(Wiersema&Bantel,1992)。受教育程度反映了企业家的认知能力及对新异、复杂信息的搜集和处理能力。高学历的企业家更愿意接受新思想,有能力适应变化,还具有较强的获取所需信息的能力。相关经典的实证研究发现,企业家或高管的受教育程度与企业战略革新和技术变革呈正相关关系(Bantel&Jackson,1989)。而企业家的海外经历为其带来了更丰富的经验和不同的视野,有助于增进企业家的抗风险能力。因此,我们认为,反映家族两代企业家之间价值观差异的年龄、知识和海外背景差异都积极影响着企业的产品市场转型创业。据此,本文提出以下假设:

假设2:家族两代企业家之间的价值观差异对产品市场转型具有积极影响。

假设2a:家族两代企业家之间的年龄差异对产品市场转型具有积极影响;

假设2b:家族两代企业家之间的知识差异对产品市场转型具有积极影响;

假设2c:家族两代企业家之间的海外背景差异对产品市场转型具有积极影响。

地域市场转型,特别是跨国创业成为最近10年内一个重要变化趋势。随着经济全球化程度的不断提高,越来越多的家族企业正加入国际化创业发展的行列。企业国际化过程是企业管理者在战略和决策模式上不断创新的过程(Child&Rodrigues,2005),国际化创业不仅需要企业投入新的资源,而且还要求企业了解市场、构建销售渠道、提供新的客户服务等等。因此,以国际化创业为典型的地域多元化转型对于家族企业来讲是一种新的挑战。而新介入企业经营的家族二代,由于在年龄、知识、工作学习背景上和父辈的差异与优势,为其进入新的地域市场的创业转变行为提供了可能。同时,因家族信任和家族有效控制等原因,减少了接班的家族管理者在决策执行上的阻碍,可以更显著地反映出这种代际价值观、知识和背景差异对其转型创业的影响。我们认为,反映家族两代企业家之间价值观差异的年龄、知识和海外背景差异都积极影响着企业的地域市场转型创业。据此,本文提出以下假设:

假设3:家族两代企业家之间的价值观差异对地域市场转型具有积极影响。

假设3a:家族两代企业家之间的年龄差异对地域市场转型具有积极影响;

假设3b:家族两代企业家之间的知识差异对地域市场转型具有积极影响;

假设3c:家族两代企业家之间的海外背景差异对地域市场转型具有积极影响。

三、研究设计

(一)数据与样本选取

本文基于沪深主板、创业板、中小板的民营上市公司2000—2010年的数据进行研究。其中样本的筛选按照三个步骤进行:首先,从CSMAR数据库的“民营上市公司数据库”下载了统计截至2010年12月31日的全部民营上市公司样本(共1108家),并在“实际控制人类型”取值为“2=自然人或家族”的(共1007家)企业中进一步缩小样本范围。其次,通过阅读企业“控制人链图”等资料追溯企业最终控制人为家族成员的企业,将家族企业筛选出来。最后,在选定的家族企业样本中再筛选由二代接班的家族企业。我们文中对二代接班的家族企业采用较严格的界定:企业全部或部分领导权(包括所有权和管理权)已由家族第一代创业者传接给家族第二代创业者的企业。具体条件限定为:企业由家族二代接任董事长,或担任副董事长兼总经理且在战略委员会任职(二代在家族企业中只持股、或只参与管理的暂不计入考虑范畴)。

本研究所用的家族二代创业者人口背景特征编码的原始数据来自Wind深度数据库中的“董事、监事、高级管理人员和员工情况”,家族二代介入企业的时间通过从“历任管理层成员”中挖掘出的任职日期信息来确定。产业转型、产品市场转型和地域市场转型编码的原始数据来自“公司主营业务经营情况”中的按行业分类、按产品(项目)分类和按地域分类的数据,并根据最新发布的企业年报公告以及上市招股说明书的资料,结合中国证券监督委员会网站、中国上市公司资讯网上的信息进行核对和补充;再根据研究中所使用的变量获取情况,把自变量或因变量完全缺失的股票剔除掉,最终确立了191家二代接班的上市家族企业作为本文的实证研究样本。

(二)变量测量

1.因变量

我们知道,已经创办的企业的创业行为通过产品创新、行业转变等追逐新市场(Zahra,2005),或进入新市场、生产新产品、服务新客户等(Ireland et al.,2001)进行。相应地,从跨代创业的角度,本文试图从产业转型、产品市场转型和地域市场转型三个方面对转型创业进行衡量。

(1)产业转型作为公司创业的手段之一,本文采用是否进入新行业来度量家族企业的产业转型,考察家族第二代接班人接管企业的3年内,企业是否发生进入新行业,或退出已有行业,或同时进入和退出的行为。(2)产品市场转型创业采取家族企业接班前后3年产品收入熵指数的差值来衡量。选取“收入熵指数”来衡量企业的产品多元化程度,这个指标反映了公司所有的业务组成及结构,并参照了魏斯玛和班特尔(Wiersema&Bantel,1992)采用两个时间段前后多元化战略程度的变化来表示企业战略转型的做法,来反映产品市场转型创业的策略。(3)地域市场转型创业采取家族企业接班前后3年地域多元化的差值来衡量。参照威斯特法和弗雷德里克森(Westphal&Fredrisksan,2001)研究中对地域多元化转型(geographic diversification)维度的测量方法,用两期的数据国际化程度的差值来测量的方法。

2.解释变量

大量研究表明,中国的法人代表都是董事长,董事长是事实上的企业家,在企业中拥有更多的决策权,因此文中的企业家/创业者设定为家族企业的董事长。根据前文的分析,企业家的年龄、知识和海外背景经历等反映了他们的成长环境、个人偏好和价值观,因此我们采用年龄差异、学历差异、海外背景差异作为价值观偏离的显变量。

(1)年龄差异:企业家的年龄=样本年份-出生年份。年龄差异的最终取值按照一代、二代之间取差值而后标准化。(2)学历差异:按照学历水平分为5个等级,即博士、硕士、本科、大专、高中/中专及以下,并分别赋值为5至1。学历差异的最终取值按照一代、二代之间取差值而后标准化。(3)海外背景差异:通过企业家背景简历信息中提取,是否有过海外留学或工作经验。海外背景差异的最终取值按照一代、二代相同记为0,不同记为1。

3.控制变量

根据现有研究,公司创业相关的实证研究大多数将企业年龄、内部资源(财务状况、企业规模)、公司所处外部环境等情况作为控制变量。因此,本文选取企业年龄、企业规模、行业、地区经济水平4个基本的变量。

同时,本文还对家族企业获取上市公司的方式、企业之前的绩效和家族持股比例进行了控制。对于家族控股上市的企业,公司创业多是基于主营业务的延伸和挖掘;而兼并收购而来的家族企业,家族企业主会在评估之后对企业现有业务进行加强或剥离的选择,因此两种方式下企业的创业行为会表现出明显差异。企业之前的绩效会影响企业之后发展中的战略行为(Boeker,1997;Zajac&Kraatz,1993)。家族企业转型创业的动因有可能是因为之前的经营绩效不好所迫,或是因为企业在行业内的排名靠后,缺乏增长动力,而试图寻找新的利润增长点。因此,我们使用二代接班前3年公司ROA与公司所处行业ROA的比率来反映企业接班之前在所处行业中的经营业绩。而家族所有权有利于家族对企业的掌控,有利于经营者迅速和高效地做出决策和实施决策,本文通过使用企业接班前后3年家族最终控股股东持有的上市公司股份占总股本的比例来衡量。

四、实证结果及讨论

(一)描述性统计分析

本文根据蔡(chua et al.,1999)的定义选取样本,聚焦于由家族创办和控制的、且具有传授给下一代意图的家族企业。试图探寻由于企业代际传承引发的领导者更替而带来的创业战略的转变。从样本的总体情况来看,本文的二代接班的家族企业样本中分别有76家在沪深主板上市,115家在中小板和创业板上市。从样本的地域分布来看,将近60%的家族企业主要分布在广东、江苏、浙江和福建等具有跨代经营传统且创业环境比较完善的地区。

从企业的基本情况来看,样本中家族企业的平均年龄是22.7年,大多数企业的创业期正是中国改革开放逐步深入的时期。其中共有162家在发起上市时便是民营企业控股,民营家族企业直接上市占了83.5%的比例;家族股东的持股比例样本值达到了35.9%,这在上市家族企业中已经是较高的水平了,较高的持股比例是家族跨代创业成长的有效保障。

从企业家的基本情况来看,接班时企业创始人的年龄分布较广,平均年龄是56岁,50岁以下的占样本总量的48.6%之多,企业前任的年龄具有老龄化的特征。二代接班者的平均年龄是35岁,35岁以上的继任者占样本总量的42%之多,表示家族二代接班人的年龄也存在老龄化的特征。样本中企业创始人与二代接班人年龄差距分布较广,这是因为我们界定的家族代际更替不只是狭义的父辈与子辈,还广义地涵盖了如翁婿、连襟及叔侄等家族企业掌管成员的更替。企业中家族创始人的学历普遍不高,高中以下的文化程度占了28.39%。接班者普遍比创始人的学历高1—2个等级。值得关注的现象是接班人中有30.9%都有海外学习或工作经验,受我国改革开放的经济环境变化影响,这可以说是中国家族企业的特有情境。学历和海外背景差异不仅反映了两代企业家的素质差异,而且,这种差异也将会对两代企业家在经营理念和价值观上造成一定影响。

各研究变量的均值、标准差和相关系数如表1所示。企业的创业年龄与产品市场转型有正相关性关系,这反映了企业生命周期阶段与转型创业的关系。企业的家族化方式与产品市场转型创业呈负相关,反映了由家族通过兼并收购方式而获取的上市企业,需要经历对现有业务进行加强或剥离的一个消化过程。家族企业之前的绩效与企业产业转型呈现负相关的关系,这从一个侧面反映了企业在原行业竞争力的缺乏,成为了转型创业的另一个动机。代际价值观差异的三个维度都与家族企业产业转型、产品市场转型和地域市场转型正相关。这说明初步来看,代际差异对于企业转型创业活动有着积极的关系。当然这种关系需要通过回归分析进一步确认和检验。同时,在相关性分析表中,符合达塔等人(Datta et al.,2003)提出的自变量和控制变量之间非高度相关的特征(r≥0.4),这说明在本文后续研究和建模中,可以有效地避免多重共线性(multicollinearity)问题。

表1 描述性统计与相关系数

(二)回归分析与假设检验

为了检验假设中代际价值观偏离与产业的关系,本文采用了Logistic回归的方法检验代际价值观偏离与产业转型创业的关系,采用多元化回归方法检验假设中代际差异与产品市场转型和地域市场转型的关系。

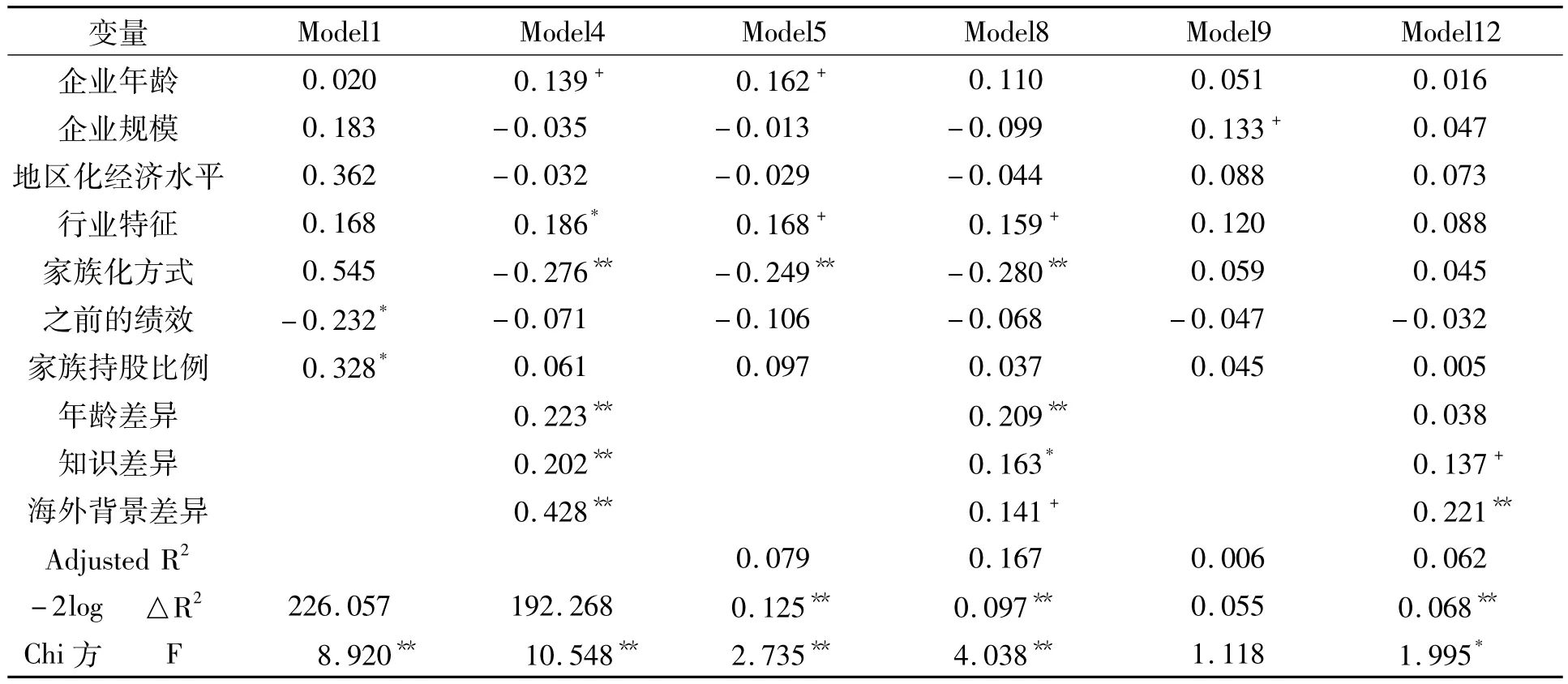

表2(简表)提供了代际差异对企业转型创业的分析结果。模型1(Model1)为只加入控制变量的初始模型。在控制了企业年龄、规模、行业、地区化经济水平、家族化方式、二代接班之前企业的绩效和家族持股比例,我们在Model2里发现了代际年龄差异影响家族产业转型的证据(β=0.716,p <0.01)。表明家族两代企业家之间的年龄差异会显著影响企业产业转型创业。当我们再加入代际知识差异变量的时候,在Model3里发现,年龄差异对产业转型的影响系数更大了,而知识差异变量的系数也显著(β =0.196,p <0.01)。最后我们将代际年龄、学历、海外背景差异都加入模型4时(Model4),发现海外背景差异的系数在0.01 的水平显著,假设 H1a、H1b、H1c都得到支持。在表2只显示了模型1和模型4。同时,在表中未列出的Hosmer-Lemeshow检验中,在显著性为0.05,自由度数为8的水平下,卡方临界值是15.507,对应在本模型的检验中,卡方值均低于临界值,模型拟合较好,Hosmer-Lemeshow检验通过。

在模型5—8中,是根据逐步回归的结果,针对每一个因变量所添加的自变量的方程。通过这个过程,我们也可以检查在整体方程式和部分变量进入的方程中,每个自变量作用的稳定程度如何。模型5为只加入控制变量的初始模型。由检验可知,代际年龄、知识背景和海外背景差异对于产品市场转型创业有着不同的影响。在控制了企业年龄、规模、区域化经济水平、家族化方式等变量之后,逐步加入自变量可以发现,代际差异对于产品市场转型创业有显著的正向预测作用。其中,年龄差异对产品市场转型的影响在0.01的水平显著(β=0.209),学历差异对于产品市场转型的影响在0.05的水平显著(β=0.163),而代际海外背景差异对于产品市场转型的影响在0.1的水平边际显著(β=0.141)。从回归方程R2的解释能力变化来看,当先后加入代际差异的三个变量之后,方程的解释能力都有显著的增加,说明代际差异成为影响企业产业转型创业的主要因素。假设H2a、H2b、H2c都得到支持。

当控制了企业年龄、规模、地区化经济水平、家族化方式、企业之前绩效、家族持股比例和所在产业的特征之后,我们在模型Model10里先加入了海外背景差异,发现其对企业地域市场转型创业的影响显著(β =0.238,p<0.01)。而在模型11中,也发现了代际知识差异对于地域市场转型创业的影响(β =0.232,p <0.1),假设 H3b、H3c都得到支持。而对于家族代际年龄差异对于地域市场转型的影响并不显著。表明家族两代企业家之间的年龄差异不会显著影响企业地域市场转型创业,假设H3a没有得到支持。

表2 代际价值观差异对家族企业转型创业的回归分析

五、结论与未来展望

(一)主要研究结果

本文提出了从代际差异和企业家精神更替的角度,考量家族跨代创业的分析范式,并利用二代接班的家族上市公司数据,对家族代际价值观差异与企业转型创业的关系进行了深入研究。在这种理论角度下,家族二代继任者不再是一个被动的家族企业的职业经理人,而是在接管企业过程中发挥了创业精神的新一代企业家,对开创家族企业新的机会与事业产生了重要影响。实证结果显示:在控制了不同的创业阶段、企业规模、行业、地区经济化水平、家族化方式、之前绩效、家族持股比例等因素后,二代接班者的价值观偏离对于家族企业转型创业产生重要影响。尤其是,反映了由社会化环境、成长年代和教育经历不同所导致的创业者价值观差异对家族企业产业转型和产品市场转型作用明显。

本文的结论是:在家族企业的跨代成长过程中,转型创业是由于代际的更替而产生一种特殊的创业行为,家族代际间异质性的价值观、知识资源和新的思维方式等为企业的创业和发展带来了转变的契机。本研究实证检验了在家族二代继任的研究中,当接班者与家族价值观不一致的时候,家族企业传承之后的结果并不相同的假设(Santiago,2000),指出家族二代的加入是家族企业更新和转变的重要的因素。也印证了凯勒曼等学者提出的在检验家族企业跨代创业的行为中,考虑家族成员的价值观、态度对企业的重要性(Kellermanns&Eddleston,2006)。证实了面临着独掌大权的英雄创业者和已“锁定”的家族文化,父子之间的冲突也可能成为“有价值的争执”(Poza,2006),为企业带来改变的契机。

(二)本研究的贡献

在理论上,本文拓展和深化了家族创业研究领域的基础理论。家族企业往往更注重长期导向和可持续发展,因此,在跨代创业的情境下,代际更替对企业的影响就更为重要。本文发现:从家族嵌入理论来看,家族成员角色的改变影响着企业商业机会的识别、创业的决策和资源调动过程。一方面,家族因代际的更替带来了不同的价值观、资源和能力,成为转型创业的动力;另一方面,家族企业因有效实施的家族控制和所有者管理者合一(owner-managed)等特征,确保了二代创业者寻找新的产业机会、开拓新的产品或地域市场的创业行为成为可能。从企业的内生成长理论来看,企业的发展是基于利益相关者特定的禀赋和能力,而创业的决策正是在企业家基于自身已有的工具(如价值观念、知识、经验等)的整合和创新。本研究提出了家族跨代转型创业概念的内涵和理论意义。

在实践中,当前我国的家族企业已普遍进入了跨代传承和创业的高峰时期。对于跨代发展的家族企业,当知识和观念的传递在代际传承过程中履历艰难的时候,由传承向转型创业的转变成为思考二代接班问题的另一个思路。同时,代际差异的存在是家族企业更替中创业的重要来源,家族不应过度期望年轻一代成为前一辈英雄式创业者的“克隆体”,而父辈企业家也应正视和尊重这种差异,甚至有意识地去进行更新。本文对于提示家族企业家了解家族跨代创业的特点,反思当前企业跨代传承和成长发展中的不足,探索符合自身家族企业特征,从而作出更好地适应外部创业环境的创业行为,提供了一定的可借鉴的成果。

(三)局限性与未来研究方向

从创业视角审视家族跨代问题的研究才刚刚兴起,对于家族转型创业的议题也还较多地停留在理论推测的阶段,尤其是将代际差异作为公司创业的一个新切入点进行实证探索尝试的文章还非常少,本研究对此进行了一个探索性尝试。但因取样的局限使得本文的研究结论缺乏普适性,也因此使得本文在两代创业者的价值观差异的具体方面还不能更准确地衡量。

今后的研究应考虑在更大的范围内进行调研,配合结构化访谈和问卷调研等方式,对跨代创业的家族企业进行追踪性调查,以了解本文研究结论的普适性与应用边界。同时,家族跨代创业这个新兴研究领域在基础理论的构建上还有许多有待拓展的空间,包括扎根研究、进一步的多案例研究等更深入的工作,具体而细致的考察家族跨代创业的理论问题,推进此领域的理论发展。此外,代际间差异的价值和家族企业跨代转型创业成长方式,也是值得探讨的方向。最后,还可加入对产业特征的进一步细分,探讨产业特征对于家族转型创业的影响,拓展研究模型,有助于我们更好地理解家族跨代成长理论和现实意义。

Aldrich,H.E.and J.E.Cliff,The pervasive effects of family on entrepreneurship:Toward a family embeddedness perspective.Journal of Business Venturing,2003,18,(5):573—596.

Aldrich,H.E.,Langton,N.,Human resource management and organizational life cycles.In:Reynolds,P.D.,Bygrave,W.,Carter,N.M.,Davidsson,P.,Gartner,W.B.,Mason,C.M.,McDougall,P.P.(Eds.),Frontiers of Entrepreneurship Research 1997.Babson College,Center for Entrepreneurial Studies,Babson Park,MA,1998,349—357.Bantel,K.,and Jackson,S.,Top management and innovations in banking:Does the composition of the top team make a difference?,Strategic Management Journal,1989,10:107—124.

Boeker,W.,Strategic change:The influence of managerial characteristics and organizational growth.Academy of Management Journal,1997,152—170.

Cabrera-Suárez,K.,P.De Saá-Pérez and D.García-Almeida,The succession process from a resource-and knowledgebased view of the family firm.Family Business Review,2001,14,(1):37—46.

Child,J.and S.B.Rodrigues,The internationalization of Chinese firms:A case for theoretical extension?,Management and Organization Review,2005,1(3):381—410.

Chua,J.H.,J.J.Chrisman and P.Sharma,Defining the family business by behavior.Entrepreneurship Theory and Practice,1999,23:19—40.

Datta,D.K.,N.Rajagopalan and Y.Zhang,New CEO openness to change and strategic persistence:The moderating role of industry characteristics.British Journal of Management,2003,14,(2):101—114.

Drozdow,N.,What is continuity?Family Business Review,1998,11,(4):337—347.

Habbershon,T.G.and J.Pistrui,Enterprising Families Domain:Family-Influenced Ownership Groups in Pursuit of Transgenerational Wealth.Family Business Review,2002,15,(3):223—237.

Habbershon,T.G.,M.Nordqvist,and T.M.Zellweger,Transgenerational entrepreneurship.In M.Nordqvist& T.M.Zellweger(Eds.),Transgenerational entrepreneurship:Exploring growth and performance in family firms across generations.Cheltenham,UK:Edward Elgar Publishing Limited,2010.

Hofstede,G.,Cultures and organizations:software of the mind.Berkshire:McGraw-Hill,1991.

Hoy,F.and P.Sharma,Entrepreneurial Family Firms.NewJersy:Prentice Hall,2010.

Inglehart,R.,Modernization and postmodernization:cultural,economic and political change in 43 societies.Princeton:Princeton University Press,1997.

Ireland,R.D.,M.A.,Hitt,S.M.,Camp,and D.L.,Sexton,Intergrating entrepreneurship and strategic management action to create firm wealth.Academy of Management Executive,2001,15(1):49—63.

Kellermanns,F.W.and K.A.Eddleston,Corporate entrepreneurship in family firms:a family perspective’,Entrepreneurship Theory and Practice,2006,30,(6):809—830.

Kohn,M.L.and C.Schooler,Work and personality:An inquiry into the impact of social stratification.Ablex Norwood,1983.

Lassini,U.and C.Salvato,Balancing familiness resource pools for entrepreneurial performance.In M.Nordqvist& T.M.Zellweger(Eds.),Transgenerational Entrepreneurship:Exploring Growth and Performance in Family Firms Across Generations.Cheltenham,UK:Edward Elgar Publishing Limited,2010.

Litz,R.A.,and Kleysen,R.F.Your old men shall dream dreams,your young men shall see visons:Toward a theory of family firm innovation with help from the Brubeck family.Family Business Review,2001,14,(4):335—351.

Li~nán,F.,and Santos,F.J.,Does social capital affect entrepreneurial intentions?.International Advances in Economic Research,2007,13,(4):443—453

Miller,D.,L.Steier and I.Le Breton-Miller,Lost in time:Intergenerational succession,change,and failure in family business.Journal of Business Venturing,2003,18,(4):513—531.

Nordqvist,M.,and T.M.Zellweger,Transgenerational entrepreneurship:Exploring growth and performance in family firms across generations.Cheltenham,UK:Edward Elgar Publishing Limited,2010.

Poza,E.J.,Family Business.Academic Internet Publishers Incorporated,2006.

Rogoff,E.G.,and R.K.Z.Heck,Evolving Research in Entrepreneurship and Family Business:Recognizing Family as the Oxygen That Feeds the Fire of Entrepreneurship,Journal of Business Venturing,2003,18,(5):559—566.

Ruef,M.,Aldrich,H.E.,Carter,N.M.,Don't go to strangers:homophily,strong ties,and isolation in the formation of organizational founding teams.American Sociological Association Meeting,Chicago,IL,2002.

Santiago,A.L.,Succession Experiences in Philippine Family Businesses.Family Business Review,2000,13,(1):15—35.

Sarasvathy,S.D.and N.Dew,New market creation through transformation.Journal of Evolutional Economic,2005,15,(5):533—565.

Schwartz,S.H.,Basic human values:an overview.Jerusalem:Hebrew University,2005,207—208

Serrano,C.C.,T.G.Habbershon.,M.Nordqvist,C.Salvato.,T.Zellweger,A conceptual model of transgenerational entrepreneurship in family-influenced firms. HEC Family Business IFERA,2006.

Seymour,K.,International relationships in the family firm:The effect on leadership succession.Family Business Review,1993,6(3):263—281.

Sharma,P.,J.J.Chrisman and J.H.Chua,Strategic management of the family business:Past research and future challenges.Family Business Review,1997,10,(1):1—35.Steier,L.,Next-generation entrepreneurs and succession:An exploratory study of modes and means of managing social capital.Family Business Review,2001,14,(3):259—276.Wally,S.and M.Becerra,Top management team characteristics and strategic changes in international diversification.Group and Organization Management,2001,26(2):165—188.

Westphal,J.D.and J.W.Fredrickson,Who directs strategic change?Director experience,the selection of new CEOs,and change in corporate strategy.Strategic Management Journal,2001,22,(12):1113—1137.

Wiersema,M.F.and K.A.Bantel,Top management team demography and corporate strategic change.Academy of Management journal,1992,35,(1):91—121.

Zahra,S.A.,Entrepreneurial risk taking in family firms,Family Business Review,2005,18,(1):23—40.

Zajac,E.J.and M.S.Kraatz,A diametric forces model of strategic change:Assessing the antecedents and consequences of restructuring in the higher education industry.Strategic Management Journal,1993,14,(S1):83—102.

陈凌,应丽芬.代际传承:家族企业继任管理和创新.管理世界,2003,(6).

陈文婷,杨学儒,李新春.基于过程视角的家族创业研究.外国经济与管理,2009,(2).

储小平.职业经理与家族企业的成长.管理世界,2002,(4).

贾生华,窦军生,王晓婷.家族企业代际传承研究——基于过程观的视角,北京:科学出版社,2010.

李新春,何轩,陈文婷.战略创业与家族企业创业精神的传承——基于百年老字号李锦记的案例研究.管理世界,2008,(10).

李新春.经理人市场失灵与家族企业治理.管理世界,2003,(4).

杨学儒,陈文婷,李新春.家族性、创业导向与家族创业绩效.经济管理,2009,(3).

朱素英.家族企业继任中的企业家精神传承研究.北京:经济科学出版社,2007.