历次人口普查中低年龄组人口漏报研究*

李若建

2012年7月6日国家统计局人口和就业统计司负责人就使用《中国2010年人口普查资料》作出说明,指出2010年人口普查有些指标(如出生人口、死亡人口和按分年龄妇女生育率计算的总和生育率)现场登记难度较大,漏登率要相对高一些(国家统计局网站)。这是国家统计局正视人口普查中存在的问题,也是比较实事求是的一种态度,也说明了历次中国人口普查数据中确实存在一些值得注意的不足。本文并非全面评价人口普查数据质量,而是根据历次人口普查数据的回溯,指出在人口普查中,低年龄组(本文中指的是0—4岁)明显存在漏报现象,并且漏报人口中,存在比较突出的性别偏好倾向。由于低年龄组的人口漏报,直接影响了总和生育率、出生人口性别比、人口老龄化程度等指标,影响了政府制订人口政策和其他相关政策,因此本文也对人口统计数据质量提出一些看法。

对于人口普查数据的漏报情况,已经有一些人口学者关注过,并且发表了相关的研究文章。其中,比较有代表性的是北京大学的郭志刚教授(郭志刚,2004)和人民大学的翟振武教授(翟振武、陶涛,2010)。虽然两位学者的观点不尽一致,但是均承认人口普查数据有缺陷。本文并不涉及郭、翟两位的观点,只是想从更长的时间跨度,探索人口普查过程中是否存在人为的系统误差。

一、方法上的两个前提

在对人口普查中的漏报做分析之前,有必要澄清两点:

(一)重报问题

理论上讲,人口普查中存在漏报也存在重报,如果存在大量的人口重报,有可能出现漏报与重报互相抵消。不过笔者认为,在中国的人口普查中,至少在2000年之前,除了极个别的偶发事件之外,重报的概率非常低,大体上可以忽略不计。因为从调查方法上看,在1953—2000年的历次人口普查中,以人口的居住地为普查登记地,并且每个普查人员负责一个指定的调查区域,在这种情况下,只可能产生极少数人被重复登记的情况,更多的人是被漏登记。如果严格按照普查的操作规程,可能出现漏报,却基本上不会出现重报。

根据已知数据,漏报最严重的是2000年人口普查。当时人口普查快速汇总公报总人口 126583万人(包含250万现役军人),最后汇总人口 124261万人(不包含250万现役军人)。如果不考虑现役军人的话,相差2072万人(国务院人口普查办公室,2002)。为何相差如此巨大,并没有官方的说明。笔者倾向于认为,最初估计数是相对接近真实的,只是有超过千万的人口没有被调查。

由于2000年第五次人口普查的不足,2010年第六次人口普查,对于居住地与户口所在地不一致的人口,采用在户口所在地与居住地双地都进行登记调查,后期再通过有关回答删除重复调查案例,这种情况有可能导致重报。但是究竟重报与漏报的数量如何,均有待下一次,甚至下两次的人口普查才能够证实。

(二)漏报是否会在后来的普查中重现

本文研究的对象是0—4岁的低年龄组人口,这一年龄组人口进入学龄后,上幼儿园、小学往往需要户口。根据中华人民共和国居民身份证管理法规,小孩年龄大一点后,可以向公安部门申请身份证,特别是年满16周岁后,必须向公安部门申请身份证,没有身份证很难在社会中正常生存。由此可见漏报的低年龄人口很难隐瞒超过15年,这些当初漏报的人,在后来的人口普查中绝大多数会浮现。

上述两个前提的成立,是本文的方法基础。

二、历次人口普查情况

当代中国的统计数据质量不高、饱受质疑,应该是现实,但是不同历史时期的情况不尽相同,因此有必要对历史作一回溯,找出其中的关联。

(一)1953年人口普查

1953年中国进行了第一次人口普查,不过这次普查的目的并非从人口学的角度出发,主要是为了选举,因此调查的指标很少,方法也相当粗略。1953年人口普查的质量缺陷,这与当时的调查方法和调查时间有关。关于1953年的人口普查的质量如何,普查是如何进行的,已经很难见到记载。笔者见到北京市的两则记载:一是北京市崇文区的情况,该区是1953年10月10日才成立人口调查登记办公室的,从10月10日到10月19日10天时间内,在全区进行了人口普查登记工作。显然这一调查与人口普查的统一时间点(1953年7月1日)有差距(北京市崇文区统计局,1992)。另外北京市昌平县人口普查前的户籍情况则是连户口也没有,更谈不到户籍管理了。搞得好的村,也只有一个登记表,注明每户户主姓名,一家有几个人就完了,有的甚至几男几女也不清楚(王元祥,2007)。首都的情况如此,估计其他地方也好不到哪里。根据许多地方的记载,普查的办法是依选举区域设立登记站,由户主到站登记,河北省是如此(河北省地方志编纂委员会,1994),广西北海市也是如此。不过又说明,必要时由调查员逐户访查的办法进行登记(北海市统计局,1993),这种办法导致的误差会比全部由调查员进行调查的作法误差更大。四川省的人口普查在标准时间半年后进行,回顾时间长,对边远少数民族地区是采用间接调查的方法进行的,有的项目未登记上来(四川省统计局,1993)。由此可见,不能过高估计1953年人口普查的质量。事实上,如果用分年龄数据比对,1953年的数字与1964年、1982年的误差比较明显,而1964与1982年普查数据的一致性比较好(李若建,2012)。

表1 1953年0—4岁人口数量在1953—1964年间的变动 单位:万人

根据表1中的数据,可以发现两个现象:一是0岁人口的存活比重特别高,1953年的0岁人口到1964年时,96.61%的人存活下来。而其他年龄组就没有这么幸运,整个0—4岁人口只有90.29%的人存活下来;二是男性人口的存活率明显高于女性。由于1959—1961年中国发生了大饥荒,大量的非正常死亡使得正常的人口规律被破坏,无法简单推算人口变动。不过根据上述情况,笔者认为,1953年人口普查时,0岁人口的漏报是客观存在的事实。至于男性存活率高,可能是重男轻女的价值观念影响,在饥荒中男孩得到更好的照顾。

(二)1964年人口普查

根据历次人口普查数据的回溯来评判低年龄组人口的漏报情况,应该说1964年的第二次人口普查是质量最好的一次。因为1964年中国社会还没有把计划生育作为一项重要政策,不存在瞒报的动机。同时,当年基层政权的行政执行能力比较强大,调查质量相对有保证。还有一个更加重要的原因是,在当年计划经济的体制下,城市人口的绝大部分生活必须品是按人口供应,农村的许多分配也是与人口挂钩。同时无论城乡,棉布的供应都是按人口分配的,因此隐瞒人口没有什么必要。为了进一步验证1964年人口普查数据的质量,可以把当年常规人口统计数字与普查数对比。

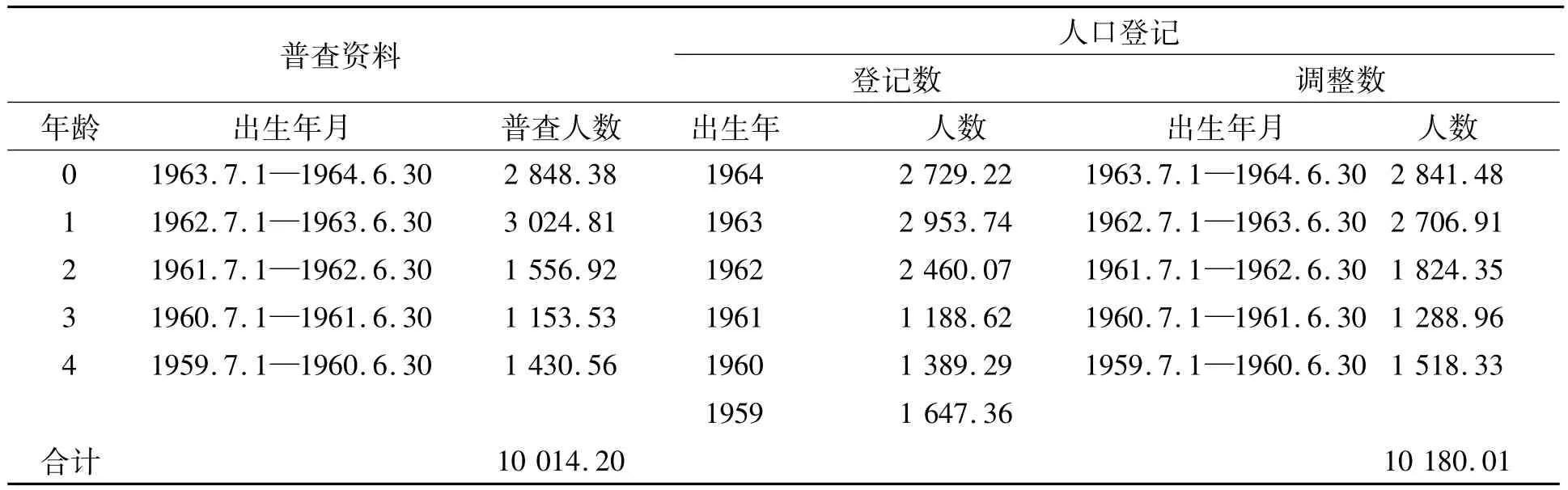

表2 1964年人口普查低年龄组人口与登记人口比较 单位:万人

表2的数据显示,在1963.7.1—1964.6.30年间的出生人口数上,普查与常规人口登记大体上比较吻合,只是在1962.7.1—1963.6.30这一期间出生的人口误差比较大,普查数比登记数多300万左右。其他年龄组的差距均可以得到合理的解释,特别是1959.7.1—1962.6.30年间出生的婴儿,到普查时减少的比较明显,这说明饥荒对人口的影响。考虑到常规人口登记与人口普查均存在误差,笔者认为,1964年的人口普查质量还是比较好的。

表3 1964年0—4岁人口数量在1964—1982年间的变动 单位:万人

表3是1964年0—4岁人口数量在1964—1990年间的变动,从中不难看出,在1964—1982年间,大体上吻合的比较好,不过分性别看就有问题。人口是不可能越活越多,而在1964年2岁和4岁人口中,1982年相应年龄的人数是不减反增。当然这有三种可能:一是1964年普查有误差,二是1982年普查有误差,三是两次均有误差。真实情况现在无法判断,不过这提醒我们,1964年人口普查的低年龄组女性存在漏报的可能。从以后的分析中可以发现,女性漏报的风险高于男性,因此1964年的普查存在这种可能性还是比较大的。

(三)1982年人口普查

20世纪70年代后期,政府加大计划生育工作的推进力度。由于计划生育政策的原因,有些民众在人口普查时,有意隐瞒违反计划生育政策出生的孩子,特别是女孩,这是造成人口普查中低年龄组漏报的最根本因素,这点在1982年人口普查中开始突出体现。

表3 1982年0—4岁人口数量在1982—2000年间的变动 单位:万人

表4 1982年0—4岁人口在1982—2000年间的存活率

从表3中可以发现,1982年人口普查时的低年龄人口到了1990年反而越来越多,1982年这一年龄组9470万人,1990年9750万人。更加不可思议的是,到了2000年这一年龄组的人口还是略有增加,达到9878万人。这种违背常理的现象,只有一个解释,就是1982年人口普查时,低年龄组已经存在漏报。一般来说,出于计划生育政策影响而隐瞒的人口,到了小孩上学时会重新出现登记,不过从表3中可以发现,一些漏报人口要十余年后才会登记。

漏报人口存在明显的性别选择。1982年0—4岁人口的性别比是107.14,1990年为107.19,而2000年则为103.20。从这一组数据可以得出两个假设:一是女性漏报人口多于男性;二是男性漏报人口早于女性漏报出现。

根据表3的数据,笔者估计1982年0—4岁人口大约漏报420万人左右,其中男性漏报大约110万人,女性漏报大约310万人。

在此还要指出一点,从20世纪70年代后期起,常规人口统计中出生人口的漏报情况也日益突出,因此对1982年及以后的人口普查数据,就没有必要和常规人口统计的出生数比对。

(四)1990年人口普查

1990年人口普查,0—4岁人口漏报情况愈演愈烈。根据笔者调整后的数据计算,1990年0—4岁人口到了2000年多出792万人,到了2010年又变成多出1060万人。如果这个数字可信的话,误差是相当惊人的。可以肯定的是,1990年人口普查时,低年龄组的漏报比较严重。

1964、1982年普查就存在的女性漏报问题同样突出。与1982年普查非常类似的是,男性漏报人口更早出现,女性则滞后。与1990年相比,0—4岁人口(1990年,下同)到2000年时,男性多384万,女性多408万,似乎女性漏报并不比男性明显。但是,与1990年相比,0—4岁人口到2010年时,男性多289万,女性多771万,女性漏报是男性的2.67倍。

要指出的是,2000—2010年间,这一年龄组的男性减少1.48%。减少是正常的,但是减少幅度似乎略高一点。由于这超出本文研究范围,因此只是指出,不作深入分析。

根据表4的数据,笔者估计1990年0—4岁人口大约漏报1100万人左右,其中男性漏报大约300万人,女性漏报大约800万人。

(五)2000年人口普查与2010年人口普查

2000年人口普查中的低年龄组人口漏报依然突出,由于有16周岁必须领取身份证的制度,因此2000年人口普查的漏报情况,大体要到2015年1%人口抽查时才能大体上确定。因而对漏报严重程度的估计还有困难。不过根据2010年人口普查数据,大体上还是能够对2000年人口普查数据作一点回溯。

表5 1990年0—4岁人口数量在1990—2010年间的变动 单位:万人

表6 1990年0—4岁人口在1990—2010年间的存活率

表7 2000年0—4岁人口数量在2000—2010年间的变动 单位:万人

从表7可知,2000年0—4岁人口到2010年增加了593万,其中男性增加了262万,女性增加了331万。如果1982年、1990年的情况会重现在2000年人口普查的话,笔者估计2000年0—4岁人口漏报大约800—1000万人,其中男性约300—400万,女性约500—700万。当然,这些估计要等到2015年1%人口抽查和2020年的人口普查才能得到准确的验证。

2010年人口普查已经落下帷幕,虽然正式公布的调查误差并不大,但是一些指标的可信度依然引起质疑,其中最突出的就是总和生育率。按照人口普查结果,总和生育率不足1.2,果真如此的话,中国完全没有实行计划生育的必要。可能在多方质疑下,才有2012年7月6日国家统计局人口和就业统计司负责人就使用《中国2010年人口普查资料》的说明。不过根据笔者多年分析人口普查数据的经验,认为2010年人口普查同样存在一定程度的低年龄组人口漏报,漏报多少则有待时间检验。

三、结论和讨论

根据前面的分析可以确认,在低年龄组的数据质量上,除了1964年人口普查的情况比较好之外,其余几次普查均存在漏报问题。从发展的趋势看,漏报有愈演愈烈的趋势。1982年普查时的低年龄人口到1990年时增加了2.95%,1990年普查时的低年龄人口到2000年时增加了6.8%,2000年普查时的低年龄人口到2010年时增加了8.6%。

根据现有的资料,对1982年、1990年人口普查的漏报估计是可以相对准确,但是对2000年的准确估计还有困难,对2010年人口普查的估计就大体上是推测。不过,笔者还是试图对几次人口普查的漏报做出估计(见表8)。

表8 1982—2010年历次人口普查低年龄组人口漏报情况估计 单位:万人

这里要说明一下笔者对人口普查数据质量的看法。长期以来,人们一直被一个不太正确的观念所左右,就是不能容忍数据有误差。其实绝大部分调查数据均存在误差,只是误差范围大小不同而已。遗憾的是,长期以来大家习惯于文过饰非,片面夸大统计数据的质量,缺乏对官方数据的公开质疑和修订,反而让数据质量问题愈演愈烈。通过前面的分析,笔者认为,尽管人口普查数据存在一些问题,但是大部分问题是能够得到修正的,这种修正可以通过以后的调查进行回溯修正,如同本文所作的工作,也可以通过统计部门开放不包含个人隐私信息的资料,供学术部门独立进行研究。对于统计误差,大家应该抱着“允许错误,但要修正错误”的态度,这样才能让统计数据在社会上树立威信。

在历史上,中国的人口统计数据质量从来就不高,对此笔者曾经有一些论文专门对一些问题作讨论,有的数据甚至到荒唐的地步(李若建,1990;李若建,1994),1949年后,人口统计同样问题众多(李若建,2007;李若建,2012)。通过回顾历次人口普查数据的质量问题,我们期待今后有更加可信的人口数据,为制订社会经济发展政策和学术研究者使用。

北海市统计局.北海市统计志.1993,112.

北京市崇文区统计局.崇文区统计志.1992,412.

郭志刚.对“五普”和“四普”队列人口一致性的再检验.中国人口科学,2004(6).

国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t 20120706_ 402816364.htm

国务院人口普查办公室.编者说明.中国2000年人口普查资料.北京:中国统计出版社,2002,卷首

河北省地方志编纂委员会.河北省志统计志.石家庄:河北人民出版社,1994,192.

李若建.1829年福建人口考略.福建人口,1990(4).

李若建.20世纪50—60年代中国人口统计数据存在的问题探讨.人口与发展,2012(2).

李若建.20世纪50—60年代中国人口统计数据存在的问题探讨.人口与发展,2012(2).

李若建.概念的可操作化与资料评估:大跃进与困难时期人口研究的难点.南方人口,2007(4).

李若建.中国人口迁移统计失实原因.中山大学学报论丛.岭南社会学文集(二),1994.

四川省统计局.四川省统计志.成都:西南财经大学出版社,1993,149.

王元祥.回忆昌平的第一次人口普查.昌平文史资料(6),北京:中国文史出版社,2007.

翟振武、陶涛.低年龄人口数据质量的分析与评价.中国人口科学,2010(1).