既有铁路站房改扩建形成综合交通枢纽的设计对策

杨涛 韩 超 芦守义 李阿萌

(1、2、3、4中铁第一勘察设计院集团有限公司 高级建筑师、高级建筑师、建筑师、助理建筑师,甘肃 兰州 710043)

1 既有铁路旅客站房改扩建设计分析

1.1 铁路站房综合交通枢纽交通系统的组成

铁路站房在城市中承担着对外铁路交通的功能,是重要的客流集散点,与城市各交通系统相连接,是城市交通系统中的重要综合性枢纽。铁路站房综合交通枢纽包含了城市公共交通系统、城市公共交通设施及铁路站房设施三大组成部分,其中城市公共交通系统包括公交、轨道交通及出租,城市公共交通设施包括长途汽车站及公交首末站,铁路站房设施包括站场及站房设施。除了公共交通系统与设施,铁路站房综合交通枢纽结合功能布局还需设置小汽车停车场,便于私家车与交通枢纽的接驳换乘。

铁路站房综合交通枢纽各组成部分共同构成立体交通系统,对应“上进下出、下进下出”进出站方式,形成立体换乘关系,以“流”为主,为市民出行提供便利。

1.2 理想的铁路站房综合交通枢纽模式

铁路站房综合交通枢纽为铁路交通设施与城市交通系统提供一体化的接驳换乘平台,与城市交通网络形成有机的统一体。铁路站场、城市轨道交通车站、城市公交站点、出租车站点、长途汽车站、机动车库等交通设施按功能要求立体布设。平面及竖向的步行交通辅以自动扶梯、垂直电梯、自动人行步道等机械辅助交通设施,结合换乘空间将各设施联系成为整体。理想的铁路站房综合交通枢纽应以人为本,节约在各交通系统中流转的体力消耗,创造舒适的环境,无缝衔接、换乘便捷、运转高效是综合交通枢纽的建设目标。

步行交通换乘空间是人流动的空间,在联系着各个交通系统的同时联系着候车、商业、休息等为人提供各方面服务的空间。需重视流线分析和组织,减少旅客步行距离,从人性角度考虑设计。

1.3 既有站房常规交通模式与改扩建的制约因素及设计对策

1.3.1 缺乏统一规划造成的换乘组织问题既有站房换乘交通组织形式基于普速铁路交通设施的基础上。普速铁路发车间隔时间较长,旅客部分来自周边地区,候车时间较长。基于这种出行特征,旅客由城市公共交通系统换乘到铁路站房的走行距离一般较长。由于站房规模受限,站前广场还起着疏导高峰时期旅客的作用。大部分既有站房受建设时经济条件的限制,较少考虑出租车、私家车的上下客设施及配套的车库,出租车上下客区狭小,车流流线不畅,往往没有配套的大型地下车库。随着城市发展,现代化的轨道交通体系逐渐引入,并日益成为城市公共交通系统的主干。既有铁路站房大多是依托传统的交通形式如公交、出租等解决铁路站房与城市的交通衔接换乘问题,后期建设的城市轨道交通只能依据站房、站前广场既有条件规划站点及线路。既有站房建设初始未规划轨道交通、出租车、私家车等近代出现的公共交通系统,

存在前期未统筹规划,后期整体关系不明晰、功能性较差的情况。

1.3.2 周边建筑空间环境传统的站房在城市景观中一般都是与主要城市道路对应,站前广场早期规划空间尺度较狭小。

随着城市和铁路的发展,站房周边逐渐增建与铁路客运及货运配套的建筑,站前广场周边逐渐形成高密度建筑群。广场地下空间随着时代发展往往新建有汽车库及商业服务,大多与出站通道没有衔接关系,地下空间仅与地面广场通过楼梯或下沉广场联系,缺乏与周边交通设施的整体规划。

1.3.3 既有站房常规建筑形式传统的大型铁路站房进出站模式通常为天桥进站、地道出站,设有配套的货运行包地道。站房通常为两层,位于站场一侧,一层中部为进站大厅,两侧为候车室及售票厅,二层为候车室,可以通过天桥直接进站。现代铁路站房综合交通枢纽中站房设施通常为高架站房候车形式,旅客可直接到达站台。在改扩建设计中,一方面要使既有站房进站大厅与新建高架候车室通过楼扶梯连接,另一方面原平面功能需要做出调整。既有站房改扩建后,候车空间集中设于高架候车厅,既有站房一层候车空间根据功能要求,可改造为售票、商业服务及软席候车室等,二层候车空间可结合高架候车室改造为商业服务及软席候车室等。

1.3.4 改扩建施工组织设计

由于既有铁路站房承担着城市大部分的普速铁路客运任务,即使是在改扩建过程中也往往要求不能中断客运服务,通常采用“倒边”施工组织方式满足铁路运营的需要。“倒边”施工分界线位置需结合站场布置形式及客运要求确定。

“倒场”施工过程中,已完成一半的高架站房要肩负起既有站房的客运任务,为既有站房一侧的施工创造条件。虽然说高架站房只完成了一半,实际要作为一个中间过程中出现的完整的建筑来设计。临时性的高架站房封堵措施要保证旅客候车环境,电力、信息、暖通系统应正常运转,并且消防系统要完善,确保候车空间的安全。

2 实例分析

2.1 沈阳站

2.1.1 沈阳站概况及现状制约条件分析

2.1.1.1 沈阳站概况

沈阳站是东北地区历史最为悠久的大型铁路车站,于1899年启用,距今已有110年历史。沈阳站紧邻沈阳太原街商业街,为省政府批复的省级文物保护建筑,广场周边地区是城市总体规划确定的历史保护街区。

沈阳站改造工程新建西站房及高架候车 (见图1、图2、图3)。西站房将铺设闸道,出租车和社会车可直接开到候车层。乘坐其他交通工具的旅客,可从站前广场进入一层,使用扶梯或楼梯上到二层候车。

图1 西广场高架道路

图2 候车大厅

图3 沈阳站综合交通枢纽布局图

2.1.1.2 制约条件分析

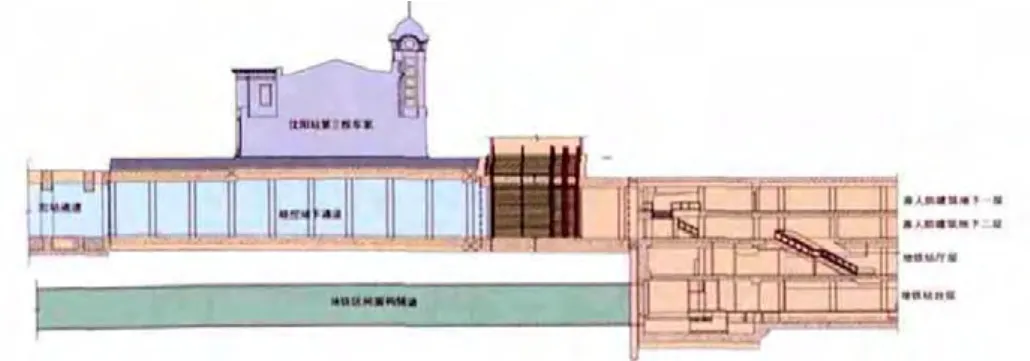

1)文物保护的要求。沈阳站既有东站房为省级文物保护建筑,历史原名为“奉天驿”,按文物保护的要求需实施原址保护。其建筑在沈阳红砖建筑技术及艺术发展的历史上具有一定代表性,与其对面的三座相同风格建筑共同组成了近代建筑群体展示地区。东广场地下为既有人防地下室及1号线地铁站,东站房阻隔在新建出站通道及地铁站之间,出站通道需穿过既有站房地下,以实现出站旅客能直线到达东广场及地铁车站,保证人流流线的便捷,同时要保证地面文物建筑的结构安全。

2)既有站房与高架站房的衔接。既有站房进站厅进深仅有31 m,中部为环形布置支撑建筑顶部的结构柱,距离出入口仅10 m,同时按文物保护要求不能改变原室内空间风格。受空间限制,由东站房上高架楼扶梯无法设置在既有站房室内,贴邻既有站房设置楼扶梯需要解决交通空间的围护问题,在不破坏原建筑立面的前提下,在多雪严寒气候条件下保证交通空间的使用环境。

3)合理布置交通设施,解决东广场拥堵问题。东广场进深仅为80 m,场地狭小,既有地下机动车停车库出入口临近道路交叉口设置,受广场周边地面道路交通限制已停止使用。胜利北街、中华路、中山路及民主路4条城市干道交汇在东广场正前方,现状道路路面车流接近饱和,周边公交车站对交通影响较大,已无法在周边增设公交设施。

新建西站房及西广场需统筹规划,充分利用地面及地下空间,设置与车站配套的公交设施,以解决东广场公共交通设施在站房改造后面临的能力不足问题。

4)新老车场、新旧建筑施工过程中的倒场施工及过渡工程。沈阳站既有站场为5台,均为普速车场,站台为低站台,在原址基础上,改扩建为10台19线,增加高速车场,改造后站台均为高站台。车站无站台柱风雨棚,新建高架候车室、地下出站地道等均跨站场设置,要求施工工作面大。沈阳站在建设过程中需配合哈大客专开通,一方面保证改造站场内客专线路按期完成,另一方面需具备客专旅客上下客条件,做好倒场施工及过渡工程成为整个设计的一个制约条件。

2.1.2 优化后的综合交通枢纽布局及改造实施情况

2.1.2.1 在文物保护基础上,巧妙解决国铁和地铁的换乘关系

沈阳站东站房为省级文物保护建筑,东站房站前广场地下为地铁1号线地铁站,新建站房出站通道与既有东站房中轴对应。为实现便捷顺畅的人流流线,在既有东站房下方采用暗挖通道将出站通道与东广场地铁站直线连通。暗挖通道的主要施工工序为,首先形成托换板支托地上建筑,然后采用“盖挖逆作”的施工工艺完成暗挖通道主体(见图4)。同时在既有东站房内增设出口与既有国铁地下换乘厅(图5中黄色区域)连通,实现地下人流可不经地面直接进入既有东站房的“零距离换乘”流线(见图6)。

图4 暗挖通道施工工序图

图5 沈阳站纵剖面图

图6 地铁、国铁换乘流线示意图

2.1.2.2 既有站房的文物保护策略

沈阳火车站及周边的沈阳饭店等是极具保留价值的百年老建筑群。中山路、中华路、民主路成放射状与广场前的胜利大街相通,形成以火车站为中心、以中华路为中轴线的古典式对称构图,是沈阳独特的历史风貌街区。因此,新建的站房仍然延续老东站楼的风格,砖红色的外挂铝板,配合着灰色的铝栅板点缀,整体与老站房红方白顶的外貌相匹配,保持火车站街区历史文脉传承的同时,满足现代大型交通枢纽的功能。

在保留既有东站房第三候车室的基础上,设计在新建站房A轴至既有东站房新建连接段,与老站房保持风格一致,采用实墙与玻璃幕墙结合形式处理(见图7)。东站房外立面按照原貌进行粉饰和整修,沿用砖红色和乳白色相间色调的墙面、绿色半圆形棚顶和红色沈阳站的标志,延续其历史风貌。

图7 第三候车室改造示意图

2.1.2.3 有效利用空间合理布置交通设施

规划以铁路站房为核心,形成“工”字形的对称布局空间。东广场由于空间有限,且作为中山路、中华路、民主路、胜利大街等重要道路的对景,将其设计成景观及人行广场,作为城市门户景观节点(见图8)。新建西广场规划面积19 900 m2,设置3个功能区,广场北部为机动车出入口,出租车及社会车辆通过出入口进入地下空间,中部为人行广场,可以供进站旅客及周围市民在此休闲,南侧为公交场站。

图8 东广场透视图

2.1.2.4 沈阳站“倒边”施工设计策略

沈阳站站场为10台19线,站场顺南北方向布置,既有站房位于东侧。5座550 m长普速场站台位于站场西侧,5座450 m长高速场站台位于站场东侧。站房由西向东施工,新建普速场施工过程中不影响东站房的客运,新建西侧普速场完成后将既有东侧普速客运全部移至西侧。为与哈大线同步开通,以紧邻普速场的高速场(第5站台)东侧作为“倒边”施工分界线,确保完成一座高速场站台具备客专上下客条件。高架站房在5站台东侧结合结构布置形式设结构缝。为保证完成一半的高架候车室旅客候车环境,在结构缝处设置临时封堵。自动喷淋系统管网以结构缝为界独立成环网,满足消防的要求。

2.2 长春站

2.2.1 长春站概况及现状制约条件分析

2.2.1.1 长春站概况

长春火车站位于长春市宽城区,为我国东北地区重要的铁路枢纽,始建于1907年。长春铁路枢纽改扩建后,由京哈、长图、长白、哈大、长吉五条铁路与规划建设的轨道交通1、3、4号线在长春火车站南北两侧形成两个交通换乘节点。新建高架候车大厅和地下通道连接既有南北站房,加强南北之间交通联系,并充分利用南北广场地下空间布置各种交通设施,实现国铁与其他交通方式的便捷换乘。

2.2.1.2 制约条件分析

1)新建高架候车厅与既有南北站房衔接。长春站既有南北站房的候车能力不能满足远期最高聚集人数旅客的候车要求,新建3.42万m2的高架候车室,满足了旅客候车的面积,将高架候车厅与既有南北站房衔接,形成“上进下出”的旅客进出站流线,避免高峰期进站的拥堵。

既有南北站房规划建设年代不同,北站房建设缺乏整体规划,北站房进站广厅、候车厅标高与站台标高有2.02 m的高差,高架候车厅标高与南北站房二层进站广厅分别有2.57 m及4.05 m的高差。设计时需要解决各部分功能区块的高差问题,同时需要解决好平面、立体功能,旅客候车、进出站流线等各个功能模块的整合与衔接。

2)新建地下通道,实现国铁与其他交通方式的便捷换乘。长春火车站南广场是长春市铁路交通功能节点和城市道路交通功能节点及繁华商业节点的重合区域,综合交通压力较大;而北广场周边配套交通设施不完善,导致南北站房人流疏散不均衡,使用效率低。改造原西侧既有出站通道,新建东侧通道工程北连北站房东侧地下室(北站房地下室与北枢纽通过通道连接),向南下穿长春站站台以及十数股轨道,到达南站房东侧地下室,然后穿过南站房地下室与南枢纽相连。从而实现各种交通形式的客流与南北地下交通核及南北广场的其他各种交通方式进行接驳与换乘。

3)合理布置交通设施,解决南广场拥堵问题。长春火车站位于长春市的北面,火车站绝大部分客流来自于城市南侧,火车站目前进出站人流主要在火车站南广场集散。南广场空间局促,站前停车场停车数量较少,加上站前广场地面、地下没有完善的地面、地下步行交通系统,导致地面人流、车流交叉严重,加重了该区域内的交通拥堵情况。

规划建设南广场公交专用停车场,提高公交运输效率,减少公交停车对道路资源的占用,缓解道路拥堵状况。通过加强北广场换乘枢纽建设及适当增加商业开发来平衡火车站南北站房的客流疏散能力,缓解南站房人流疏散压力,提高北站房人流疏散能力和使用效率。

4)新老车场、新旧建筑施工过程中的倒场施工及过渡工程。长春站既有站场为4台9线,均为普速车场,站台为低站台,在原址基础上,改扩建为9台22线,增加高速车场,改造后站台均为高站台。车站无站台柱风雨棚,新建高架候车室、地下出站地道等均跨站场设置,要求施工工作面大。由于长春站改工程施工周期长,施工期间长春站不能间断运营,在保证旅客出行功能、运营安全的前提条件下,统筹好设计与施工组织的整体关系,做好倒场施工及过渡工程成为整个设计的一个制约条件。

5)出站地道与南北站房地下及南北广场地下一层交通核的衔接。长春站综合交通枢纽规划轨道交通1号线南北贯穿铁路客运站车场,与4号线在车站北广场形成换乘,与3号线在车站南广场形成换乘,形成南北两个交通换乘节点,分别位于南北广场地下,靠近铁路旅客车站进出站厅,形成南北两个交通核。改建西侧出站地道及新建东侧出站需要跨站场设置并穿越既有南北站房地下一层,与南北广场地下一层交通核衔接。既有南北站房设计较早,结构基础设计没有考虑出站地道的穿越,需要考虑如何在保证既有构筑物安全的前提条件下,保证整个交通枢纽的换乘衔接便捷。

2.2.2 优化后的综合交通枢纽布局及改造实施情况

2.2.2.1 综合交通枢纽布局

北枢纽分为地上和地下两部分,地面广场为公交车上下客区、出租车和社会车辆下客区及出站广场(见图9)。地下一层设有出租车候车停车位、配套服务及换乘大厅和两条通道,分别连通铁北二路北部片区、南北广场的东西两条市政通道及穿站房通道。地下二层为地铁1号线和轻轨4号线换乘大厅,设有社会车辆停车位。

2.2.2.2 枢纽交通流线组织

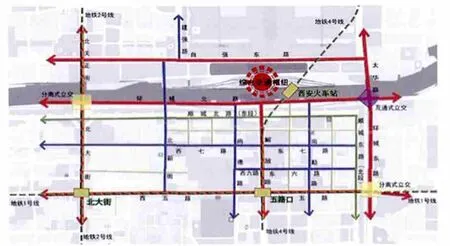

车行流线交通组织在进行出入口规划布局时使其避免对干道交通和交叉口造成过大的冲击,出入口尽量分散到区域路网上,避免过多出入口设置在某一条道路上,加剧该路的交通压力,并通过区域交通组织优化来实现过境交通与到发交通分离(见图10)。通过铁北二路、凯旋路高架改造,亚泰大街快速路等措施,更好地支撑火车站地区交通。对某些道路实施禁左等交通管制措施,以实现过境交通与到发交通分离。

图10 枢纽地区交通流线组织图

2.2.2.3 新建长白路过渡站房,南北站场、站房倒场施工

长春站大的施工倒场过程主要为第一步:先施工北侧新建高速场,新建北侧高架候车室,改建既有北站房;第二步:新建长白路过渡候车室并启用,拆除既有南侧高架候车室部分;第三步:启用北侧新建高速场,新建北侧高架候车室,北侧站房;第四步:倒场改建南侧既有普速车场,新建南侧高架站房,改建既有南站房。新建高架站房设计充分考虑倒场位置需要,在普速与高速场即四站台与五站台间设结构缝,以方便高架站房倒场施工,将E轴封堵后,启用新建北侧高架站房及改造后的既有北站房,完成倒场,在车站南广场东北侧新建3 000 m2的长白路过渡站房,保证在拆除既有南侧高架候车室部分,且新建北侧高架候车室及改建既有北站房尚未启用时铁路旅客出行候车需求得到满足。

2.2.2.4 出站地道与南北站房及南北广场的衔接

改建西侧出站地道分别在南北站房西侧设置地面出站厅,同时地道躲过站房基础,在站房基础边做围护桩,设置通道直接与南北广场交通核衔接;新建东侧出站地道在南北站房的东侧,利用既有南北站房的地下室,形成地下出站厅,直接与南北广场交通核衔接(见图11)。

图11 东西出站地道与北站房及北广场地下交通核的衔接

2.3 西安站

2.3.1 西安站概况及现状制约条件分析

2.3.1.1 西安站概况

西安站是全国八大特等客运站之一,位于老(明)城以北。现状西安站站房建筑面积约28 000 m2,仅满足最高聚集人数7 000人次的候车需求,站前广场狭小,交通设施比较分散,造成交通衔接不到位、交通组织较差。改造后的西安站将采用高架候车的形式,新建北广场,形成旅客南北双面进出格局。

2.3.1.2 制约条件分析

1)城市景观轴线偏差及历史风貌保护。车站北侧的大明宫保护区及丹凤门形成南北向历史文化空间轴线,火车站及南侧的解放路形成南北向城市空间轴线,但两者相差420 m。设计在新建北站房东侧新建车站配套建筑,两者与丹凤门形成良好的空间呼应关系,巧妙地转换城市景观轴线(见图12)。

图12 枢纽地区景观轴线示意图

火车站北广场建筑以传统建筑形式为主,增加仿古建筑元素,营造多元丰富的国际大都市门户意象。通过结合北边大明宫、丹凤门广场与南边火车站及城墙的建筑风格,提取相关建筑元素,应用于现代城市和建筑设计中,形成能够体现出延续历史文脉与表现地域特色的城市意象与建筑风貌。

2)与地铁的换乘。西安站综合交通枢纽将与地铁4号线换乘,为使地铁对南北广场客流吸引均衡,国铁客流换乘便捷,站位选择在出站通道东侧。但地铁与国铁改造需同期实施,协调工作量大。设计地铁车站为地下2层岛式明挖车站。2、3号出入口与国铁东侧的出站通道及市政联络设通道连接,实现与国铁、南北广场的接驳(见图13)。另外设置通至南北广场上的地铁出入口。

图13 国铁与地铁换乘关系

3)地裂缝。F3地裂缝与大明宫南宫墙垂直距离约l50 m,沿线路方向距望仙门约200 m (见图14)。车站位于地裂缝上盘(南侧),车站距地裂缝40 m以上。对车站建筑和地铁4号线都产生一定影响。

图14 地裂缝范围示意图

2.3.2 总体综合交通枢纽改扩建方案

2.3.2.1 道路交通疏解方案

现状车站区域内,铁路站场、大明宫和城墙对道路系统的阻隔比较严重,南北向交通联系不畅通,某些道路存在交通瓶颈,各种交通设施配置不足,车行流线混杂。规划构筑西安站综合交通枢纽“交通保护核”,在外围构筑闭合的分流路网,通过对环城北路、自强路等城市道路的下穿,以及对解放路的交通限行,减少无效穿行,纯化交通结构,提高运输效率(见图15)。

图15 西安站周边道路交通疏解示意图

2.3.2.2 新建北站房和高架候车室及南站房改造

新建两层北站房、东侧铁路配套用房及2.4万m2高架候车(见图16)。东侧新建24 m宽出站地道,可与地铁进行通道换乘。同时,对既有南站房进行改造装修,候车室内适度增加部分商业功能空间。

图16 新建北站房及北广场鸟瞰

2.3.2.3 枢纽功能结构和总体布局

西安站综合交通枢纽南广场定位为交通集散广场;北广场定位为集交通集散、配套服务、历史文化功能于一体的综合性广场(见图17)。换乘功能与商业功能合理布局,商业功能布置在外围,将换乘功能集中于枢纽工程内,快速集散交通。交通设施分层布局,将北侧公交枢纽、出租车停车场、社会停车场布置在半地下和地下一、二层,减少对地面景观的影响,提升站区城市空间环境。

图17 西安站综合交通枢纽布局图

3 结论

既有铁路站房改扩建设计应注重地下及地面与既有站房的连接。地下通道优先保证出站人流流线的便捷性,在确保结构安全的前提下,可采用“暗挖”等先进的施工方法对既有建筑地下空间进行改造,将站前广场出站口及地下空间与新建地下通道连通。既有站房需保证进站旅客可通过进站厅内或紧邻设置的楼扶梯直接到达高架候车层,同时弱化候车功能,将候车区域统一集中在新建高架候车厅。根据站场及运营要求确定的“倒边”施工分界面,作为新建站房的一个需要重点考虑的前提条件,需贯穿在相关各专业的设计中,保证施工过程中部分开通的高架候车室的使用功能。

综合交通枢纽作为各种交通方式的汇集点,是城市中极其重要的公共活动空间,对于城市发展具有显著影响。既有铁路旅客站房改扩建设计中需结合具体项目,根据综合交通枢纽功能定位,具体分析制约因素,制定针对性设计对策。对车站及周边空间整体设计,寻求总体最优的解决方案,完善枢纽地区功能,提高换乘体系的效率。通过立体分离的交通体系,形成高效、便捷的功能,将更加多样化的交通方式整合,达到交通枢纽一体化规划设计及可持续的发展目标。