从制造经济向服务经济转型:基于东亚先进经济体的经验研究

张旭华

问题的提出

在一国(地区)经济发展的过程中,经济增长与产业结构的演变往往紧密相连,许多国家经济发展实践证明不仅仅产业结构的演进会促进经济总量的增长,反之经济总量的增长也会促进产业结构的加速演进,由于产业结构变动通常伴随着人口结构、就业结构、贸易特征、收入分配、能源利用与环境保护等方面的状态改变,因此产业结构的转型方向和转型速度不仅体现出经济增长的特征,也反映了经济增长的方式和质量。

从20世纪60年代开始,服务产业在全球范围内都出现了快速增长,以美国为代表的发达国家服务业在国民经济中份额、增长速度及其对经济增长的贡献逐渐超过第二产业,成为经济中的主导力量。东亚经济在快速增长的过程中,同样呈现出服务经济快速发展的特征,这在率先成为先进经济体的日本、韩国、新加坡、中国香港的经济结构中表现尤为明显,新加坡、中国香港、韩国在60年代、日本在70年代初期服务业的比重即超过50%,已经呈现出早期的服务经济特征。除了经济增长、人均收入水平上升导致对服务的最终需求上升这一普适性的原因外,东亚经济服务部门发展的驱动力另有两个来源:一是二战后至20世纪90年代发生了四次国际产业转移的浪潮,先行国向后发国在全球范围内逐步转移其劳动、资本和技术密集型产业,其中美国、欧洲向东亚各经济体进行产业转移,中国及ASEAN成员国等发展中国家则进一步接受东亚先进经济体的产业转移,这种互补性梯度发展模式使东亚先进经济体的产业结构依次顺利从制造经济向服务经济转型过渡。第二个来源是国际市场的需求增长乏力,导致出口导向型的东亚制造业发展空间受限,其大生产能力与小市场规模之间存在着不相匹配的矛盾,推动本区域的消费需求成为东亚经济体内生性经济增长的要求,在这一过程中形成的过剩的生产力只有可能向服务部门迁移。

从东亚经济发展的经验来看,出口导向型战略在东亚经济增长中发挥了重要的作用,制造业在总产出中的份额上升以及出口导向型的经济结构是东亚经济高速增长的前提。根据钱纳里等人(1989)关于工业化的研究,实施出口导向型战略的国家经济结构转变速度较快,国内外产业关联度高,制造业对经济增长的贡献较大。Hersh和Weller(2003)也指出,制造业不仅是技术创新和扩散所导致的供给增长的来源,也是经济深化和创造就业机会所导致的需求增长的来源。制造业比其他产业需要更多的中间投入、资本设备和服务,因此能强化经济增长的深度和广度,而制造业的相对衰弱会损害经济增长潜力,不利于经济的长期发展。但从东亚的发展历史来看,东亚在经济增长中已经完成制造业比重下降,服务业比重上升的结构演变,在这一过程中,服务业产值的比重、服务就业人口比重的迅速增大,是否意味着制造业对经济增长的贡献趋于下降?东亚经济是否存在着发展路径的一个转变,也即从工业化发展转为以服务需求为主导的模式?这些都是值得研究的问题。

东亚先进经济体从制造经济向服务经济转型的总体特征

1.东亚经济体进入服务经济的时间界定

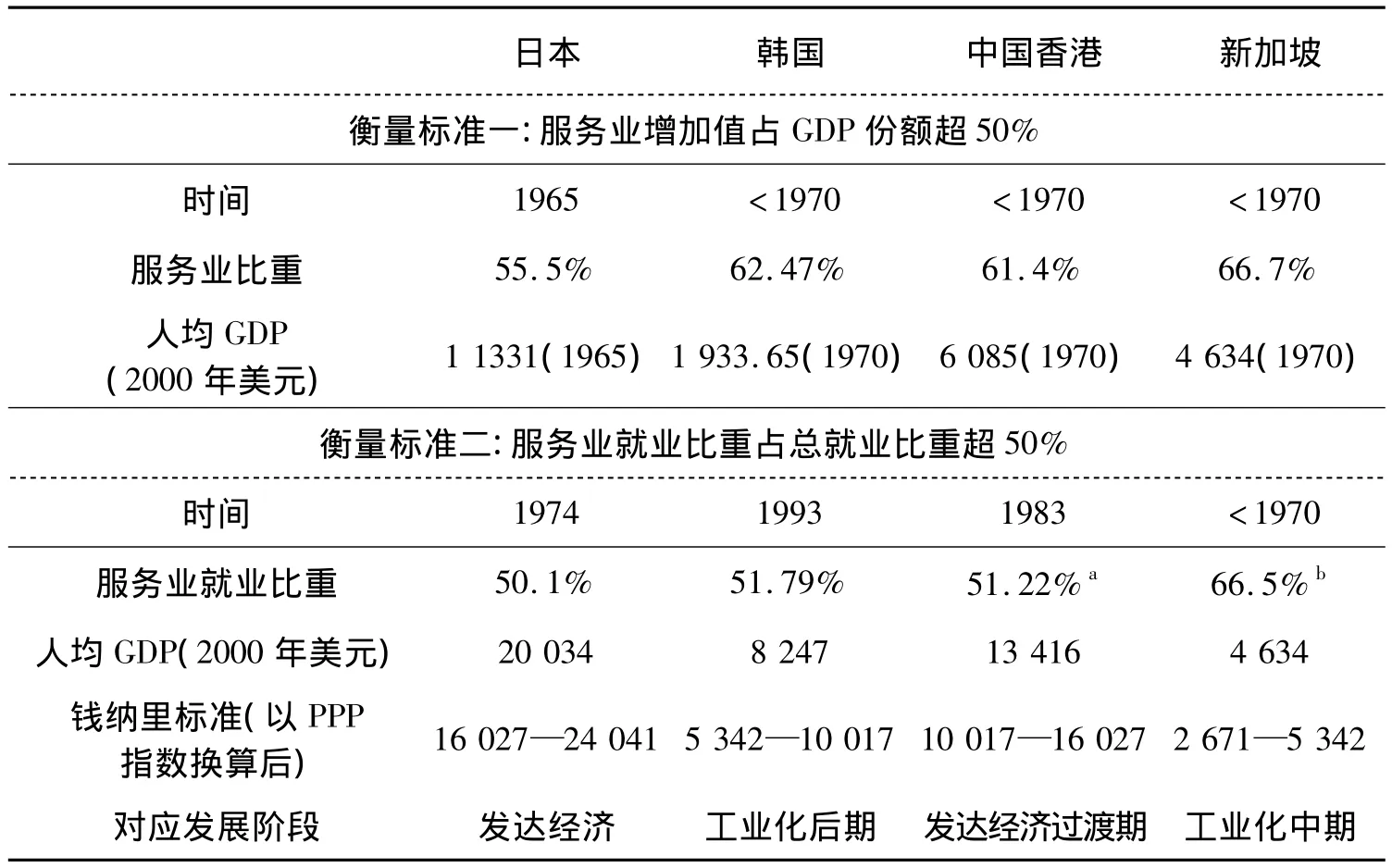

一个国家或地区的经济体从制造经济向服务经济转变是一个渐进的过程,这一过程并不像从农业社会向工业社会过渡那样有一条比较明确的界限,关于服务经济的衡量标准也不具唯一性。一种观点认为一国服务产业增加值的比重占GDP的比重达到50%以上,就基本上确立了服务经济的主体地位。①注:例如我国国务院《关于加快发展服务业的若干意见》(2007)即认为2020年服务产业增加值达到GDP50%的发展目标就实现了基本经济结构向服务经济为主的转变。另一种观点认为,服务经济并不仅仅表现为服务业比重在产业部门中最大,它包含了服务部门成为主要的增长驱动引擎的含义。按照富克斯(1965)的定义,服务经济是指一国或地区经济体的服务业的就业比重超过工业和农业总和。在本文中,我们对日、韩、新、香的服务业增加值比重及服务业就业比重分别对其进行了计算与归纳,结果如表1所示:

表1 东亚国家(地区)进入服务经济的时间及收入水平:两种标准

从东亚经验来看,东亚四个先进经济体在1970年之前服务业的增加值比重就已超出50%,显示出明显的时间一致性,但这一指标并不能代表着它们已进入服务经济阶段,表1的结果显示如果按照增加值比重这一指标,一些东亚经济体(如韩国)还在低的收入水平上就进入了服务经济,并且其服务业的高比重来源于尚未发展成型的工业和制造业的低比重,这显然和我们的直观认识相悖。因此,相对而言,服务就业比重超过50%的衡量指标更加具有准确性,本文采用这一标准作为判断经济体是否进入服务经济的依据。根据这一标准,在四个经济体中,服务业占总就业的比重存在明显的差异,最早的新加坡在1970年即进入了服务经济的早期(缺乏更早期的统计),日本进入服务经济的时间大约为1974年,中国香港为1983年,韩国在1993年才进入真正意义上的服务型经济,意味着从这一时间开始,制造部门的主导地位已实际上逐渐被服务部门所取代。

钱纳里等人针对经济增长过程中产业结构变动规律提出的三阶段动态发展模型表明,一国的经济增长通常要依次经过初级产品生产阶段、工业化阶段(又可细分为初期、中期、后期)、发达经济阶段等三个阶段,服务经济即相当于发达经济阶段。按照郑凯捷(2006)的换算标准,大致可得出结论即日本于发达经济阶段进入服务经济,韩国、中国香港于工业化后期进入服务经济,最早的是新加坡于工业化中期即进入。当然,钱纳里在提出这一模型时也曾指出产业结构变化因国家而异,国家规模、资源禀赋、贸易政策等因素都会影响其经济结构的转变,从东亚的经验来看,多数经济体于人均收入水平还未达到发达经济的程度即进入服务经济阶段,早于发达国家,说明服务经济形态对东亚经济增长产生的影响要比多数人原先所预计的要大。邹晓涓(2010)也认为,东亚地区的产业结构变动在政府力量的推动下,呈现出超速发展的压缩型特征,产业更换的速度远远超过了早期工业化国家。

2.生产者服务增速高于服务业增速

服务业按服务对象的不同可以分为生产者服务业和消费者服务业。生产者服务提供产品生产的辅助性活动,以满足制造业部门产生的中间需求,能够提高制造业劳动生产率和产品的附加值。一个国家的经济发展进入后工业化时期后,受分工深化和技术进步的驱动,生产服务部门在专业分工基础上从企业内部分离和独立出来,在制造业引致需求及服务外包的作用下成为新兴的主导产业。在世界经济合作组织的国家中,金融、保险、房地产及经营服务等服务产业的增加值占国内生产总值的比重均超过了1/3(王春燕,2007)。从东亚的服务经济发展经验来看,生产者服务业的快速发展是东亚产业结构转型的一个主要特征。如中国香港和新加坡的金融保险、不动产和工商服务业均在各类别的服务业中比重最大;韩国的生产者服务业则主要集中在为交通运输和通信部门,金融保险、不动产和工商服务业则比重相对较低,但生产者服务业占服务业的比重不断提高,自1970年以来,生产者服务业的比重已增加了大约20%的比重。日本的生产者服务虽然在数量上也有所增长,但比例的提高不明显,进入服务经济阶段后比重仅增加了2个百分点。

3.劳动力就业向服务业转移趋势明显

许多经济理论都预测就业结构的发展趋势是服务业将取代制造业成为吸纳劳动力的最大产业。广为接受的“配第-克拉克法则”表明,随着人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业移动,当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业移动,第三产业最终会成为最大的产业。福克斯把这一现象归因为服务部门的人均产值增长速较慢,服务部门的生产效率不足;新工业化理论则认为,现代工业生产日益“软化”,越来越多的服务成为中间投入,而服务产业化的程度不足导致服务的就业比重很大。尽管对劳动力向服务业移动的原因解释存在差异,服务业能吸收大量的剩余劳动力,对提高就业率有重要的作用却是不争的事实。从东亚经验来看(表2),服务业劳动力的就业比重基本上呈现出了单调上升的趋势,除了韩国在2000年左右服务业就业比重达到峰值而有所回落以外,其余国家的劳动力就业比重逐步增加,所有经济体的服务业就业比重都超过了60%,显示出服务业作为劳动力“蓄水池”的重要作用。并且从制造业就业比重的变化幅度和服务业就业比重的变化幅度来看,服务业就业增加的人数明显高于制造业下降的就业人数,因此,东亚经济体的服务业所吸收劳动力还有相当一部分来自于农业部门,表明在经济结构转换的进程中,服务业的发展状况还直接关系到农业部门的富余劳动力的再就业水平。

表2 东亚四国(地区)服务业劳动力就业比重变化的截面数据

4.国际市场对制成品需求仍然是东亚经济增长的外在动力,但服务贸易重要性日益增长

在东亚经济增长中,出口的拉动作用始终是重要的增长驱动力之一。在产业结构转型的前后,各经济体服务出口(进口)在总出口(进口)中的份额基本上较为稳定,以制成品出口为主的贸易结构未发生根本的变化,而且日、韩在服务贸易上一致出现了长期、持续的逆差,其服务贸易竞争力处于较低的水平,而贸易结构中以中间产品进出口为主的中国香港、新加坡则在服务贸易上出现了较大的顺差。这一现象间接证实了Markusen(1988)关于规模经济对服务贸易影响的推断,他认为多种熟练劳动投入能够提高产出,相比大国竞争而言,小国能够获得更多的利益。另外,在现代贸易理论中,服务贸易被认为对货物贸易起到协同作用,其与货物贸易的相互作用可以在最大程度上实现资源的最优配置,促进货物贸易的发展。从各经济体的服务出口增长速度来看,每个经济体的增长速度都超过了同期GDP的增长速度,除日本外,其他经济体的服务进口速度也超过了GDP的增长速度,表明在经济增长的过程中,服务贸易的重要性正在逐步提高。

表3 1980—2010东亚先进经济体的服务贸易发展特征

东亚经济体从制造经济向服务经济转型对经济增长的影响

1.劳动生产率效应(技术进步效应)

在制造经济向服务经济的产业结构演变导致的生产率变动方面,以Baumol于1967年提出的成本病模型最受关注。Baumol认为,经济体系中存在进步部门和停滞部门,服务业与工业有不同的生产方式,由于相对其他行业(主要是工业)服务业的劳动生产率上升缓慢,属于停滞部门,在服务业和工业实际相对产出保持稳定的情况下,随着产出的增长,服务的价格相对其他商品将处于上升态势,劳动力将不断流向服务业。该模型预测的最终结果是总生产率将受到停滞部门的影响趋于下降,经济增长趋于消失。从东亚经济的发展经验来看,多数研究表明东亚的服务经济生产率较低,Kim(2006)认为韩国的服务部门就业高度集中在生产力增长特别缓慢的部门,如传统的零售贸易或饮食业,导致服务部门的生产力较为低下。Kyoji(2010)经过测算后发现日本的制造部门TFP增长比服务部门要高得多,而制造业的比重不断下降,导致总的生产率低下。

为了直观反映东亚经济体进入服务经济后的生产率变化,我们对各经济体的劳动生产率进行了计算,衡量生产率的指标主要采用两个指标,每小时GDP(GDP per hour worked)和劳均GDP(GDP per employee),下表显示了各经济体进入服务经济阶段前后的平均生产率增幅,从计算结果来看,东亚先进经济体的总生产率在现阶段的服务型经济期内仍然保持了增长,但除了中国香港有明显的上升外,其余经济体的生产率增速都出现了明显的下降,其中,日本在1973年经济结构进入服务型经济后劳动生产力的平均增幅分别下滑了5.16%和5.6%,新加坡的劳动生产力平均增幅分别下降了3.26%和3.01%,韩国的下降幅度最小,分别为0.48%和1.75%。

表4 东亚先进经济体进入服务经济阶段前、后的生产率变动

2.产业空心化效应

产业空心化通常是指制造业的衰退或对外产业转移、对外贸易结构的失衡,导致企业将生产过程的环节转移到发展中国家,导致国内投资萎缩,就业人数下降,失业问题严重。也有一些学者把这一概念等同于“去工业化”。①注:指基于宏观经济角度的去工业化,其内涵基本上等同于产业空心化现象。检验产业空心化的一个直接的指标就是制造业在GDP中所占的比重。从东亚经验来看,制造业比重的下降在日本、中国香港下降十分明显,而新加坡、韩国的制造业比重则没有明显的下降,韩国的制造业比重在90年代以后甚至还有上升的趋势。因此,结构转型产生的产业空心化效应也因国而异,并不是服务型经济结构就必然导致产业的空心化。

中国香港的制造业比重从1970年的29%下降到2010年的2%左右,表明中国香港的制造业已基本上彻底被服务业所取代。对这样一种现象不少学者给出了负面的评价,如马莉莉等(2010)认为中国香港未经过制造业的技术升级而直接将制造业转移出去,转移出去的制造业也长期停留在加工贸易阶段而缺乏技术升级。因而中国香港的服务经济发展建立在内地相对落后的加工制造业基础之上,缺乏本地制造业基础的支撑,而且中国香港技术储备空虚、技术创新基础薄弱,技术创新能力有限,随着内地落后产业的转移和淘汰,中国香港服务经济面临空心化风险。李春景等(2006)认为中国香港的产业结构非均衡化过于突出,服务业知识密集程度不高导致中国香港的经济结构存在不合理性。但从表4的计算结果来看,中国香港的总劳动生产率在进入服务经济后呈现出明显的上升趋势,这就反映了中国香港制造业转移主要还是生产力发展的内在要求,其狭隘的地理空间决定了中国香港发展制造业受到人力成本、土地成本、研发成本等过多的限制。

日本的产业空心化问题则是东亚经济体中最严重的,江瑞平(2003)认为日本产业空心化越来越多的日本企业将其主要生产和经营基地从国内转移到了海外,以致使国内投资相对萎缩,就业机会大幅减少,失业问题日益严重。这一问题在经过了十多年后仍未得到改善,2011年日本对外投资总额达1 156亿美元,同比增长102%,仅次于美国,居全球第二位,而汽车、电器、信息技术等国内三大支柱产业表现低迷,汽车业陷入不在海外生产就亏本的困局。

3.中间需求效应:依托生产者服务驱动经济增长

生产者服务对经济增长的贡献大部分以人力资本和知识资本的形式物化在商品与服务当中,生产者服务在自身专业化的同时,导致生产过程迂回性增加,人力和知识资本的引入则导致资本加深,提高资本与劳动的报酬。因此,生产者服务不仅直接对经济增长作出贡献,而且通过参与制造过程同时改变着社会经济的生产方式和机制。从上世纪70—90年代的西方国家经济转型经验来看,会计、法律、营销、工程、广告、咨询、数据、研发等各类生产者服务无论在绝对量还是增长速度上都占据了最主导的位置,具有中间需求性质的生产者服务业增长大大超过了最终需求性质的生活性服务业的增长,是产业转型期的非常重要的推动力(郑凯捷,2006)。

表5 不同发展阶段东亚先进经济体的生产者服务份额与GDP增长

从东亚经验来看,生产者服务对经济增长的贡献比较明显,首先,东亚四个经济体的生产者服务业增加值在GDP中所占份额都呈现出上升趋势,无一例外,意味着生产者服务带动GDP增长的直接效应为正向,其中中国香港、新加坡的生产者服务业比重较高,而韩国、日本的生产者服务业比重表现出相近水平。其次,根据图1生产者服务比重变化与各国(地区)GDP增长率的变化关系来看,不难发现,生产者服务业在服务业中比重最低的国家如日本其在服务经济阶段的GDP增长率也是最低,而比重最高的国家如新加坡其服务经济阶段的GDP增长率则最高。因此,可以认为在同样的经济发展阶段(服务经济阶段),生产性服务的份额、增长速度将对经济总量的增长速度产生重要的影响。像日本这样依靠消费性服务产业的经济增长方式缺乏明显的增长动力。韩国的生产者服务在GDP中所占比重虽然增加幅度不明显,但主要可归因为韩国制造业的高增长摊薄了这一数据,韩国生产者服务的增长速度及其在服务业中份额的上升速度是较高的。另外一些研究也表明,韩国的生产性服务业对制造业从劳动密集型、资本密集型的结构转向知识密集型结构的转型升级起到了重要的推动作用,韩国的研发服务业、设计业的高度发展和金融倾斜支持为产业技术创新提供了有力的支持和保证(郭怀英,2008)。

东亚经济转型的经验与启示

2011年,我国人均GDP已经达到5 414美元,进入了服务业第二波增长时期,但与国际上收入水平相近的其他国家相比,我国服务业的发展指标仍明显偏低,第三产业增加值在GDP中比重为43.4%,就业比重为35.7%,服务业发展水平总体滞后。但东部沿海地区以及部分中部发达省份的地区经济结构已进入工业化后期阶段,一些大城市已进入服务经济阶段,在发展服务业的同时,吸收和借鉴东亚先进经济体在这一增长方式转变过程中的经验有重要的意义。

1.提高生产者服务业在第三产业中的比重

生产性服务业的发展水平直接关系到制造业的生产率与技术水平,关系到“中国制造”在国际市场上的竞争能力,因此,应该更多地从促进制造业升级、实现制造业与服务业互动发展的角度来重点发展现代生产性服务,其中要重点发展软件与信息服务产业,金融保险业、物流业、研发、设计等产业。要通过产业发展政策、税收减免优惠等政策鼓励生产性服务业的发展,如新加坡成立了服务业总体推进机构,通过配套整体性的产业政策和扶持行为促进了现代生产性服务业的发展。韩国政府制定了强化服务产业竞争力的相关措施,以政府直接投资的方式成立研发服务机构、大力发展设计产业、集中金融资源支持主导产业优先发展、通过税收减免支持服务业发展等做法都值得借鉴。

2.以制造业升级应对产业空心化趋势

对大国经济来说,制造业是国民经济发展的基础,服务业比重提高的同时不能弱化制造业的作用。美国于2008年金融危机后重新提出“再工业化”政策,正是在工业品的市场竞争力下降、国内工业投资不足时提出的一种回归战略,其目标是重建实体经济,避免出现产业空心化。本文的研究结论也表明,产业空心化问题的确对经济的长期增长具有损害,但产业空心化和服务经济发展这两个现象并不必然相伴相生,防止产业空心化的重点在于防止经济泡沫,日本的前车之鉴值得警惕。我国产业空心化的趋势正处于萌芽阶段,因此要高度重视经济的坚实基础,营造利于实体经济发展的市场环境,防止实业空心化的潜在风险。另一方面,要通过生产性服务业的发展与制造业实现协同升级,传统制造产业逐渐从产业链的生产、制造等低端环节不断向设计、营销、品牌等市场高端进行跳跃和迁移。可通过构建以专业化市场与领导型企业为载体的区域价值链和依托生产者服务的高级生产要素投入,实现制造业发展向高端路线的转型(刘志彪,2011)。

3.提高生产者服务业的生产效率

在劳动生产率增长率不均衡增长的经济体系中,经济总体的增长速度将趋同于技术进步相对落后的或停滞部门的劳动生产率增长率。一国进入服务经济阶段后,服务业劳动生产率的增长将成为经济增长的制擎,其中,最主要的滞后部门是消费性服务业,生产性服务业的生产率增长仍然有可能快于总体的生产率增长。但从我国生产性服务业的发展来看,谭洪波等(2012)发现现阶段我国生产者服务业的全要素生产率增长接近于零,导致中国的服务业整体生产率增长较慢。因此,当前最主要的任务是提高生产者服务业的生产效率,提高生产者服务的专业化程度,发挥规模经济优势,并积极引导生产性服务业参与国际分工,积极承接国际服务外包,逐步走向国际市场,在本土制造业与本土的生产性服务业之间建立内在的产业关联,使产业链向服务业增值的部分延伸,扩大服务业的最终需求。

[1]钱纳里,卢宾逊,塞尔奎因,1989:《工业和经济增长的比较研究》,吴奇、王松宝译,上海三联书店。

[2]Adam H,Christian W.2003.Dose Manufacturing Matter?,Challenge,Vol.46.No.2.pp.59 -79.

[3]维克托·R.富克斯,1987年中译本,《服务经济学》,商务印书馆。

[4]郑凯捷,2006,分工与产业结构发展,复旦大学博士学位论文。

[5]邹晓涓,2010,东亚地区产业转移和结构变动解析,亚太经济,第6期。

[6]王春燕,2007,服务经济的发展现状与趋势,商业时代,第2期。

[7]J.R.Markusen,1988,Production,trade and migration with differentiated skilled workers,Canadian Journal of Economics,21,pp 492 -506.

[8]Hyun - Jeong Kim,2006,The Shift to the Service Economy:Causes and Effects,The Bank of Korea Working Paper.

[9]Fukao Kyoji,2010,Service Sector Productivity in Japan:The key to future economic growth,RIETI Policy Discussion Paper Series.

[10]马莉莉,王立刚,2010,东亚产品内分工视角的中国香港经济转型,西安财经学院学报,第5期。

[11]李春景,杜祖基,曾国屏,2006,知识密集型服务业与中国香港产业结构高级化问题,科学学研究,第5期。

[12]江瑞平,2003,日本产业空心化的实态、症结及其中国因素,日本学刊,第3期。

[13]郑凯捷,2006,分工与产业结构发展,复旦大学博士学位论文。

[14]郭怀英,2008,韩国生产性服务业促进制造业结构升级研究,宏观经济研究,第2期。

[15]刘志彪,2011,重构国家价值链:转变中国制造业发展方式的思考,世界经济与政治论坛,第4期。

[16]谭洪波,郑江淮,2012,中国经济高速增长与服务业滞后并存之谜,中国工业经济,第9期。

[17]赵江林,张中元,2012,后危机时代东亚出口导向型增长模式会发生异动吗?亚太经济,第4期。

[18]顾江,朱文静,2012,中日韩文化贸易的竞争性及市场分布研究,现代经济探讨,第10期。

——以河北省阜平县为例